こんにちは。今日から2月です。この季節はどうしてもネタが尽きつつあるので、どうしても更新の頻度が鈍りがちです。

昨日は三重県のお友達、長野さんから素敵な魚が届きました。

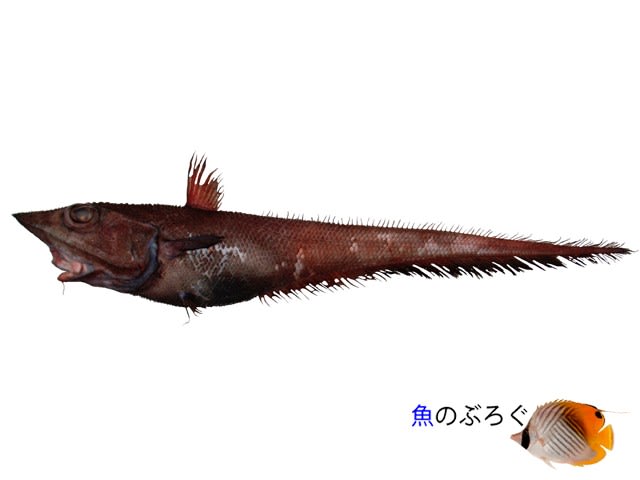

タカノハダイ科のユウダチタカノハGoniistius quadricornis (Günther, 1860)です。

ユウダチタカノハは、日本近海~朝鮮半島、台湾に生息する種類です。タカノハダイの仲間は研究者の考え方により、属数や、種数には差がありますが、日本にはタカノハダイ属の1属3種が分布します。以下では日本に分布するタカノハダイ属3種をご紹介します。

釣り人におなじみなのは、タカノハダイGoniistius zonatus (Cuvier, 1830)でしょうか。タカノハダイは日本各地の沿岸に生息し、沖縄でも少ないが見られます。海藻茂った岩礁域に多い感じがします。灰色の体に、橙色の斜帯が入る種類です。

タカノハダイの尾鰭は、他の2種と色彩が大きく異なります。尾鰭に大きめの白い水玉模様があるのは、日本産タカノハダイ属魚類では本種のみです。稚魚は不明瞭な場合もあります。タカノハダイは防波堤で数釣れますが、まずいという評価がある一方、大変美味という評価も聞かれます。私の経験では、塩焼きして食べるとかなり美味でした。

ミギマキGoniistius zebra (Döderlein, 1883)は、本州南部から小笠原諸島、台湾にかけて分布する種類です。沖縄にはみられないようです。本種の色彩は、水中で見るとほかの2種よりも黄色が強いという印象です。高知県では、潜ると常にいるような感じで、周年みられるようです。大型個体は定置網にかかり販売されますが、写真の個体は残念ながら標本にしており、食べられません。尾鰭はユウダチタカノハ同様、上葉は白~黄色で、下葉が黒いという特徴があります。違いは、頭部にあります。

▲ミギマキの頭部

▲ユウダチタカノハの頭部

もうおわかりですね。唇の色が赤色か、そうでないかという違いがあります。また眼を通る線が、ミギマキでは後方にかたむき胸鰭基部に達するに対し、ユウダチタカノハではやや下に伸びるという違いもあります。

久しぶりに手に入ったユウダチタカノハ。愛媛県で入手して以来2度目。そのときは標本用として確保していたので、食するのは今回が初めてとなります。タカノハダイは臭いがあるといわれますが、今回入手したユウダチタカノハもまた、同様に強いにおいがありました。鱗をおとし、皮もはぎ、水洗いして、ガスコンロで焼いてみました。すると・・・。

臭いがさっぱりなくなりました!食味は、やや甘味があって、脂もよくのっており、美味しい感じ。肉の量も多く、1個体でおなか一杯になってしまいました。