ネズッポ科のトビヌメリRepomucenus beniteguri (Jordan and Snyder)です。この魚も今月の頭に西尾市一色の一色漁港で採集された個体です。小型底曳網漁業で漁獲されました。この個体は雄です。

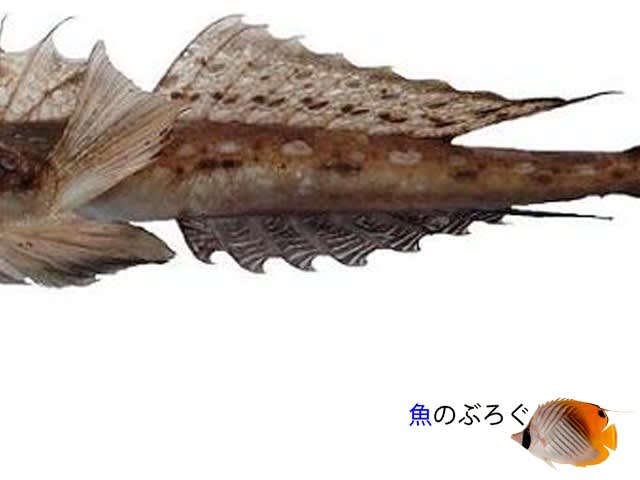

トビヌメリの雄の特徴はこの臀鰭です。臀鰭は灰色っぽく、白色線が多数あるので、他の日本産ネズッポ属魚類と区別することができます。その他の特徴としては背鰭棘が長くは伸びないこと(ヤリヌメリ・ホロヌメリ・ハタタテヌメリ・ヌメリゴチと区別できる)、

尾鰭の下半分が黒っぽい(ハタタテヌメリと区別できる)、

背鰭第1棘はわずかに糸状に伸びること(ネズミゴチと区別できる)などが特徴です。セトヌメリの雄は本種にそっくりですが、雄の臀鰭が一様に暗色なのが特徴です。またセトヌメリは北方性種ともいわれます、北海道や北日本、瀬戸内海、有明海など黒潮の影響のあまりないところに多いようです。

これはトビヌメリの雌です。雌の第1背鰭は黒くなく、尾鰭の下方が黒っぽく、第2背鰭に2列の暗色斑があることなどが特徴です。セトヌメリの雌も、本種にそっくりですが、第2背鰭の暗色斑はほぼ1列であることで区別できます。

ネズッポ属の魚は日本から8種が知られており、投げ釣りでなどではよく釣れます。多いのがネズミゴチ、ハタタテヌメリで、そのほかに本種、ヤリヌメリも時々混ざります。セトヌメリ、ヘラヌメリはやや少なく、ヌメリゴチ、ホロヌメリは沖合におおいようです。

いずれの魚も天ぷらなどで美味ですが、ヤリヌメリは硫黄のにおいが強いことがあり、あまり食べられていないようです。ネズッポの仲間はキス釣りの外道で釣れ、ヌメリもあるので敬遠されることも多いですが、白身で美味しいものが多いですので、ぜひ食べてみましょう。