新シリーズ「ようにとる魚たち」。採集魚、観賞魚など中心に、よく似た魚の同定方について。

まず、これらの魚は沖縄の県の魚、いわゆる「ぐるくん」です。

上がクマササハナムロPterocaesio tile (Cuvier)

中がタカサゴPterocaesio digramma (Bleeker)

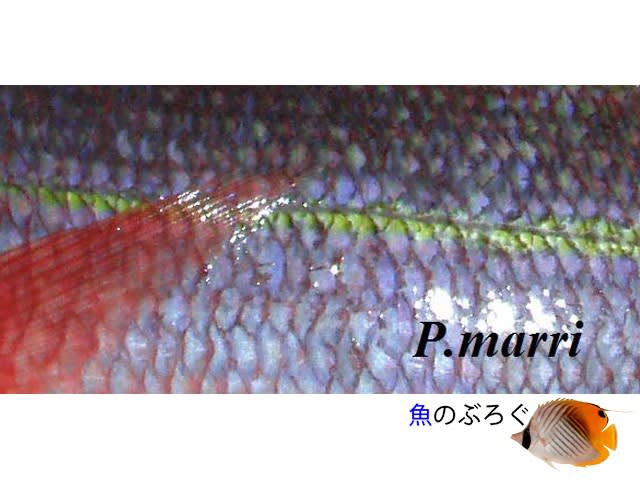

下がニセタカサゴPterocaesio marri Schultz

ですが、3種の違いは、お分かりでしょうか。

最も簡単なのが、クマササハナムロとタカサゴ・ニセタカサゴの違いだと思います。クマササハナムロは尾鰭に暗色帯があるのですが、タカサゴは尾鰭端に黒色斑があるのみです。

タカサゴとニセタカサゴは、雰囲気がやや違います。ニセタカサゴはタカサゴよりも黄色縦帯がはっきり表れているように見えます。

タカサゴの黄色線は、体側中央部で側線のやや下を走ります。学名はPterocaesio digramma (Bleeker)が正しいです。

魚類検索のPterocaesio diagrammaは誤り。

ニセタカサゴの黄色線は体側中央部では側線と重なるように走ります。

いずれも量的には多くまた美味なもので食用魚として重要です。唐揚げがメジャーですが、フエダイなどに近い仲間といわれ(実際昔はフエダイ科に入れられていました)、刺身などもいけます。日本ではこのほかイッセンタカサゴがおり、あと2種ほど、日本から報告がありますが、正式な論文はまだ出ていないようです。