今回は長崎魚市場にいたそのほかの魚をご紹介したい。なお、これまでご紹介した魚のリンクを以下に貼っておく。

長崎魚市場は本当にいろいろな魚がいる。こんなに心躍る体験は久しぶりであった。なんといっても驚いたのは初めてみたこの魚。あこがれの超巨大魚、メカジキである。メカジキは1科1属1種の魚であり、バショウカジキなどで知られるマカジキとは別科の魚である。残念ながらカジキ類のアイデンティティであるビル(吻)は落とされてしまっていた。この吻つきのカジキの写真を撮影したいのだが、どなたか...

メカジキがマカジキ科と異なる特徴のひとつが鰭である。マカジキ科の魚には腹鰭があるのに対し、メカジキにはそれがない。写真の腹部にある鰭は胸鰭である。浅いところから深いところにまで見られ、水深500mくらいの場所にまでいるらしい。突き漁や延縄などで漁獲され缶詰や切り身に使用される。分布は世界中におよび、日本でも北海道~九州までの太平洋・日本海・東シナ海、琉球列島にいる。

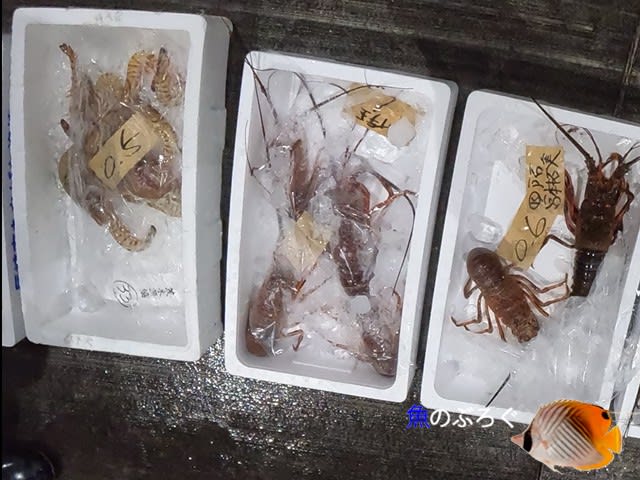

長崎県産のエビ。イセエビもそこそこ上がるよう。ほかクルマエビやクマエビなど。エビは専門ではないのでさよなら。ただ撮影だけはしておく。

トラザメ科のナヌカザメ。軟骨魚も専門ではないのでパス。この個体かどうかはわからないが、魚類学会懇親会ではサメの湯引きが登場するのである。サメは専門外であるが、テンジクザメ目のオオセ、ネズミザメ目のサメは欲しいところである(ここでもたまにあがるらしい)。いずれにせよサメを好んで食する地域でなければ、変わったサメは手に入らない。

ウチワエビは以西モノ。美味しいエビなので購入したかったのだが高価なため断念。以西はほかにも面白系のハコがいろいろあった。

やはり以西モノのシキシマハナダイ。シキシマハナダイはハタ科のハナダイ亜科、ないしはハナダイ科のアカイサキに似ているが、別科のシキシマハナダイ科に含められている。この種は刺身にしても塩焼きにしても大変に美味しい。これはピンク色が強く熱帯魚みたいに見えるが、基本的には秋田県以南の日本海岸、相模湾以南の太平洋岸、東シナ海に生息する温帯性の魚で、水深300m以浅の深場にいる魚である。

シキシマハナダイの雄(たぶん)。シキシマハナダイは雌雄で色彩の差は小さいといわれるがこれは雄のようである。鰭もよくのびて格好いい個体であった。安価な魚で自分で捌けるのであれば庶民の味方となる魚である。基本的に船釣りで釣れることがあるが、昔は持って帰るなんて人は少なかったのかもしれないが、現在は持って帰る人も多くなっているように思える(某SNSの投稿から)。

今回の魚市場は石田拓治さんにご案内していただきました。大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。