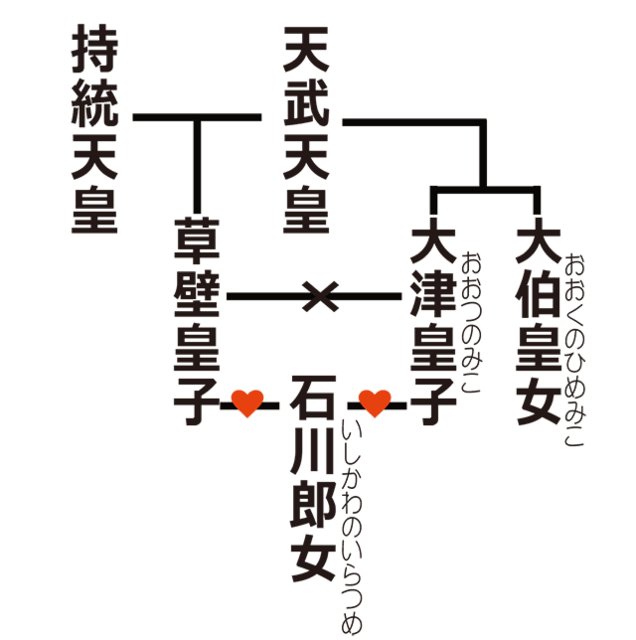

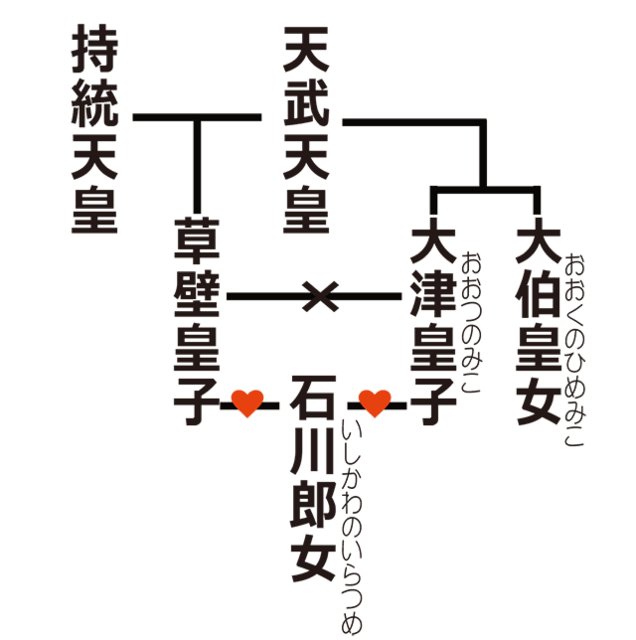

壬申の乱で勝利を収めた天武天皇は、奥方の持統天皇と、自分の子と天智天皇の子らとともに吉野へ行幸した。壬申の乱が兄弟間での戦だっただけに、心配だったのだろう。天智天皇は、持統天皇との間の子、草壁皇子を次期天皇にしたいので、異母兄弟間で仲良くやってくれと子供らに“吉野の誓い”を立てさせた。ところが皮肉にも腹違いの四男、大津皇子が賢くて良い男だった。

大津皇子は、石川郎女(いしかわのいらつめ)をめぐって、草壁皇子と争っている。

あしひきの 山のしずくに 妹待つと 我(あれ)立ち濡れぬ 山のしずくに

(あしひきの=山の枕詞)山のしずくに濡れました、貴方を待っていて立ったまま濡れました 山のしずくに

石川郎女の返事はというと

我(あ)を待つと 君が濡れけむ あしひきの 山のしずくに ならましものを

私を待っていて、貴方が濡れたという(あしひきの=枕詞)山のしずくに私がなれたら寄り添えるのに

大津皇子

大津皇子

686年、天武天皇が崩御すると、持統天皇は我が子の、草壁皇子を次期天皇にさせたいがため大津皇子を謀反の罪で捉え、自害へと追い詰めた。享年僅か24歳、辞世の歌・・・

百(もも)伝う 磐余(いわれ=自宅があった場所)の池の堤に 鳴く鴨(かも)を 今日のみ見てや 雲隠り(くもがくり)なむ ・・・鴨の姿を見られるのも今日限り、私は死んでしまうのだろうか

大津皇子は、謀反の罪で取らえられる直前に、伊勢で斎宮をしている姉の大伯皇女(おおくのひめみこ)の処に密かに会いに行っている。二人は同じ父母を持ち早くに母親を亡くしていた。夜を徹しての相談事は尽きなかったと想像できる。弟を見送る大伯皇女は・・・

我が背子(せこ)を 大和へ遣(や)ると さ夜ふけて 暁露(あかときつゆ)に 我(あ)が立ち濡れし

弟の大津皇子を大和に帰し見送ろうとして、夜も更けて暁の露に私は立ち濡れたことだ

大和へ戻った翌日、大津皇子は捉えられ自死させられた。弟の屍を二上山に葬った時の大伯皇女の歌

うつそみの 人なる我(あれ)や 明日よりは 二上山を 弟(いろせ)と我(あ)が見む

死んだ弟と違いこの世の人である私は、明日からは弟の埋葬されている二上山を弟だと思って眺める事であろうか

二上山

二上山

二上山

二上山

奉天

奉天 新京

新京