5月発刊の『三丁目の夕日・潮干狩り』に、はじめて泣かされました。親子で江崎ケ島海岸を訪れた想い出を胸に、あえて新婚旅行の場所にした〇〇君。ここは悲しみと感謝が詰まった場所でした。昨日「すわまえ食堂」に寄贈いたしましたので、興味ある方はうどん(500円・おにぎり付600円)を食するついでに、ぜひご購読ください。

このお土産も懐かしい。

5月発刊の『三丁目の夕日・潮干狩り』に、はじめて泣かされました。親子で江崎ケ島海岸を訪れた想い出を胸に、あえて新婚旅行の場所にした〇〇君。ここは悲しみと感謝が詰まった場所でした。昨日「すわまえ食堂」に寄贈いたしましたので、興味ある方はうどん(500円・おにぎり付600円)を食するついでに、ぜひご購読ください。

このお土産も懐かしい。

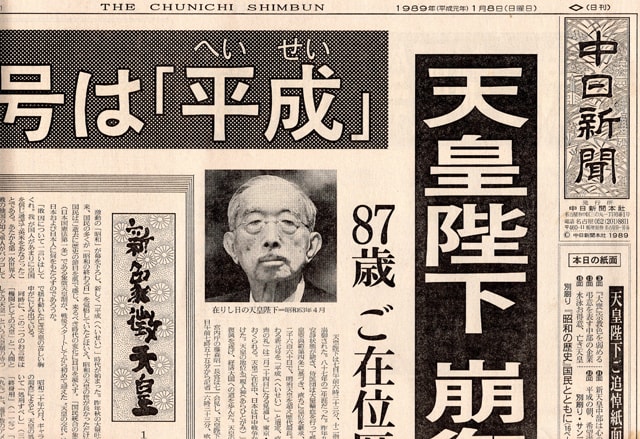

天皇陛下のご逝去、新天皇のご即位、新元号の制定。「昭和」最後の日となった1月7日、列島各地は時代を画す慌ただしい動きに包まれた。平成元年1月8日付 中日新聞「ドキュメント1.7」より

※7日午後2時37分・小渕官房長官が新元号を「平成」と発表

※午後2時50分・鈴蘭高原スキー場には電話による営業の問い合わせが殺到。関係者は「電話の応対ばかりで仕事にならない」

※午後2時55分・初参り客で賑わう豊川稲荷の土産物店主は「新元号は古臭い気がする」と不満げ。

※午後3時・野党各党は新元号についてコメントを発表。「時代錯誤だ」(社会)、「親しみやすい」(公明)、「好ましい」(民社)、「使用を強制すべきでない」(共産)

※午後3時・岐阜県飛騨出張所では、窓口業務に必要なコンピュータプログラムの元号書き換えに職員は総がかり。9日告示の知事選のための元号書き換えにも追われた。

※午後3時30分・新幹線三河安城駅では、過激派に備えて厳戒態勢。

※午後3時30分・ソ連、マレーシア、スペインなど33か国の大使が、弔問のため続々と皇居へ。

※午後4時・日教組は「文部省の通知は子供たちに弔意を強要するもの」と発表。

※午後4時5分・三重大キャンパスで、サークル活動で出てきた男子生徒は「元号が変わって役所は大変だが、僕たちには関係ない」

※午後4時30分・千葉県柏市の平 茂樹(たいらしげき)さんは「会社から帰ってテレビを見ていたら『平成』。突然自分の名前を呼ばれたようで驚いた。浮き浮きした気持ちになった」

※午後5時・三重県庁での弔問記帳所では294人が記帳。

※南知多町の豊浜漁港では、出漁停止も検討したが決行。水揚げは少なめで売り上げも7割程度少なめ。「料亭などの需要が減っているのでは」

※午後6時30分・愛知県警に掛かった110番は4割減といったところ。「今のところ静かな街を映し出しているのではないか」

※午後6時55分・津市大門のカラオケスナックでは「お客さんの反応をみて、カラオケなしで営業か、臨時休業か判断します」

※午後6時59分・クラシックのBGMで営業を始めた津市内のスーパー店長「いつもの半分の売り上げです。皆さん、自宅でテレビを観ているんでしょうか」

※午後8時10分・名古屋市栄のディスコ前で、若者が臨時休業を告げる張り紙を見て「エッ、天皇が死んだの」とすっとんきょうな大声。ご逝去の発表から12時間も後だっただけに、通行人が大爆笑。

※午後9時35分・名古屋市栄のパチンコ店。ネオンを消し、弔旗を立て、店内の明かりも半分近く落として営業。クラシックが流れる中、客たちが一心不乱で球をはじいていたが、客の一人は「家に居てもやることがないので来たけど全然出ないよ」

※8日0時・平成施行

同じく、平成元年1月8日の中日新聞「核心」にこんな記事があった。

7日の「元号に関する懇談会」

「平成」決定にあたり、選考過程の実態はベールに包まれたまま。最終判断はだれが下したのか?

選考手順は ⑴首相が学識経験者(名前は未発表だった)に候補名を委嘱 ⑵官房長官がそれを検討 ⑶首相の指示で内閣法務局長の意見を聞き数個に絞る ⑷官房長官は有識者の意見を聞き首相に報告 ⑸首相は衆参両院の正副議長に意見をうかがう ⑹全閣僚会議で協議 ⑺全閣僚会議を閣議に切り替えて決定となっていた。

既に、中曽根前内閣までに委嘱されていたようで⑴~⑶、絞られた三案は金庫に仕舞われていた模様。1月7日午後1時3分、有識者8名を交え「元号に関する懇談会」が、首相官邸で開かれた。⑷の作業である。封書で「平成」「修文」「正化」が提示された。20分後、小渕長官は会議室を抜け出し衆参の正副議長に同じ封筒を手渡した。有識者による懇談会では「『平成』が右端、つまり最初に書かれていた(出席者の一人)」。⑹の全閣僚会議で小渕長官は「懇談会にはおのずから一つの方向が出ていた」と切り出した。懇談会にも両院議長に対しても「平成」一本化への誘導疑惑はぬぐい切れない。「平成」は、すでに中曽根内閣時代に決められていたのではないか。実務的には官房長官と法制局長官との協議が大勢を占めるが、首相の意向が反映されたのも間違いがないところ。そしてこう結んであった

だとすれば、選考経過の不透明さは首相の責任に帰す。少数の懇談会を形だけ設けて、国民各層の意見を聞いたとはとても言えそうにない。

次の元号が、気になるところである。

1989年(平成元年)1月8日(日)の中日新聞が出てきた。1月7日午前6時33分、昭和天皇が崩御された翌日の朝刊。一大事!の感が強い。

『平成』きょう施行

新天皇の即位に伴い政府は7日午後の臨時閣議で、昭和に代わる新しい元号を「平成(へいせい)」と決め、政令で交付した。8日から施行される。昭和54年に制定された元号法に基づく初の改元で「平成元年」として新たな時代が幕を開ける。

改元は現行憲法下ではもちろん、内閣の手によって行われるのは初めて。元号法に付随して閣議報告された「元号選定手続き」に沿って進められた。政府は天皇のご逝去と共に、竹下首相が委嘱した数人の有識者から提出されていた新元号候補案の中から、小渕官房長官と味村内閣法制局長官が「平成」など三つの候補原案に絞り込んだ。これを竹下首相に報告するとともに、同日午後1時過ぎから8人の有識者による「元号に関する懇談会」を開き、各界代表の意見を徴収した。

この後、小渕官房長官が衆参両院正副議長の意見を聞くとともに、全閣僚会議を経て、同2時過ぎから開いた臨時閣議で正式に「平成」と決定した。

新しい元号でのスタートは来年5月。新元号は直前にならないと決まらないそうだ。その気になれば1日で決まる、それが平成の始まりだった。

当日のテレビ放送はNHK教育(左から2番目)を除いて追悼番組一色だった。左からNHK総合・NHK教育・CBC・東海・テレビ愛知・名古屋テレビ

毎度、フェイスブックでお教えをいただいているS大先生。先日の大いなる御教訓は‟ひがみ七訓”でございました。「なるほど!」と思える人は、現在好調な方ではないかナ?

ひがみ七訓

一、辛い事が多いのは、感謝を知らないから

一、苦しい事が多いのは、自分に甘えがあるから

一、悲しい事が多いのは、自分の事しか考えないから

一、怒る事が多いのは、我がままだから

一、心配する事が多いのは、今を懸命に生きてないから

一、行き詰まりが多いのは、自分が裸になれないから

一、あせる事が多いのは、行動目的がないから

PHP文庫‟日本史の謎は「地形」で解ける”竹村公太郎著は興奮する本だ。その栞に松下幸之助氏の言葉が記されていた。

何事もゆきづまれば、まず

自分のものの見方を変えることである。

案外、人は無意識の中にも一つの見方に執して、

他の見方のあることを

忘れがちである。

歳をとるととかく頑固で、自己中心的になる。柔軟な考えを持ちたいものです。

明けましておめでとうございます。

元日 8時30分 晴天の諏訪神社です。年越しの賑わいから一夜明け、静かな朝を迎えています。

皆様にとりましても 幸多い年となりますよう お祈り申し上げます

賀 状 長田 弘

古い鉄橋の架かったおおきな川のそばの中

学校で、二人の少年が机をならべて、三年を

一緒に過ごした。二人の少年は、英語とバス

ケットボールをおぼえ、兎の飼育、百葉箱の

開けかたを知り、素足の少女たちをまぶしく

眺め、川の光りを額にうけて、全速力で自転

車を走らせ、藤棚の下で組みあって喧嘩して、

誰もいない体育館に、日の暮れまで立たされ

た。

二人の少年は、それから二どと会ったこと

がない。やがて古い鉄橋の架かった川のある

街を、きみは南へ、かれは北へと離れて、両

手の指を折ってひらいてまた折っても足りな

い年々が去り、きみたちがたがいに手にした

のは、光陰の矢の数と、おなじ枚数の年賀状

だけだ。

元旦の手紙の束に、今年もきみは、笑顔の

ほかはもうおぼえていない北の友人からの一

枚の端書を探す。いつもの乱暴な字で、いつ

もとおなじ短い言葉。元気か。賀春。

候孝賢(ホウ・シャオシェン)は、1947年中国広東省出の家族に生まれた台湾の監督です。1歳の時台湾へ移住。花蓮、新竹から鳳山に移って、ここで少年時代を過ごしました。1959年(12歳の頃)に父親を、1965年に母親を亡くしています。

1965年高雄在住の時、兵役となり1969年終えています。1980年脚本家、助監督を経て監督としてデビュー、多くの作品を発表したのち1980年代台湾新潮流である台湾ニューシネマ(新電影)を担った代表的な監督として注目を集めます。

「非情城市」

「非情城市」

1989年、終戦直後の九份(ジォウフェン)・基隆(キールン)を舞台に二・二八事件を扱った「悲情城市」を監督。この作品でヴェネツィア国際映画祭グランプリを受賞しました。台湾では1987年戒厳令が解除されたばかりで、上映が危ぶまれましたが無事検閲を通過し、低迷の台湾映画界では異例の大ヒットとなりました。金馬奨最優秀監督賞・最優秀主演男優賞を受賞しています。

ホウ・シャオシェン監督は、小津安二郎を敬愛しており、2003年 小津生誕100年を記念した“珈琲時光”を製作しています。

「非情城市」

「非情城市」

二・二八事件という言葉が出ましたが、台湾は日清戦争以来日本の占領下にありました。「悲情城市」という映画は、終戦を告げる昭和天皇の玉音放送から始まります。日本の敗戦により統治が終わり、独立と自由の時代が来るはずでした。ところが、連合軍から委託を受けた蒋介石率いる中国国民党が進駐し行政を引き継ぎました。大陸から来た軍人や官僚は質が悪く(国共内戦の影響で優秀な人材は大陸の前線に送り込まれていた)、強姦、強盗、殺人を犯すものが居て、しかも、これらの行為は罰せられることは少なく、マスコミに報じられることは固く禁じられたのです。台湾国内には本省人(台湾人)と外省人(在台中国人)との対立が広がり、台北でタバコ草を売っていた本省人の女性が役人に暴行を加えられたことがきっかけで二・二八事件が起こります。そして、デモ隊の蜂起と政府側による発砲事件は台湾全土に拡がることになるのです。鎮圧の為発令された戒厳令は1987年まで続くことになり、多くの台湾人が投獄、処刑されました。この事件の本省人の犠牲者は1万8千~2万8千人とも言われています。「悲情城市」は、こうした時代背景の中で翻弄される一家族を静かに描いたものです。

「非情城市」

「非情城市」

こうした時代背景を知ったうえで「非情城市」を鑑賞すると、画面には直接出てこない台湾の悲劇がよくわかります。基隆の遠景が印象深いのも、監督が愛情をこめて撮っているからでしょう。

「非情城市」

「非情城市」

Mサンに教えていただいた 四日市出身の 落語家 桂 福団治さんの映画が名古屋で上映されます。落語家でありながら、喉のポリープが原因で一時話せなくなった事もある、苦労人でゴザイマス