「伝法堂」は、法隆寺の東院、夢殿のある寺域にあり、元は上流階級の住宅であったとされている。

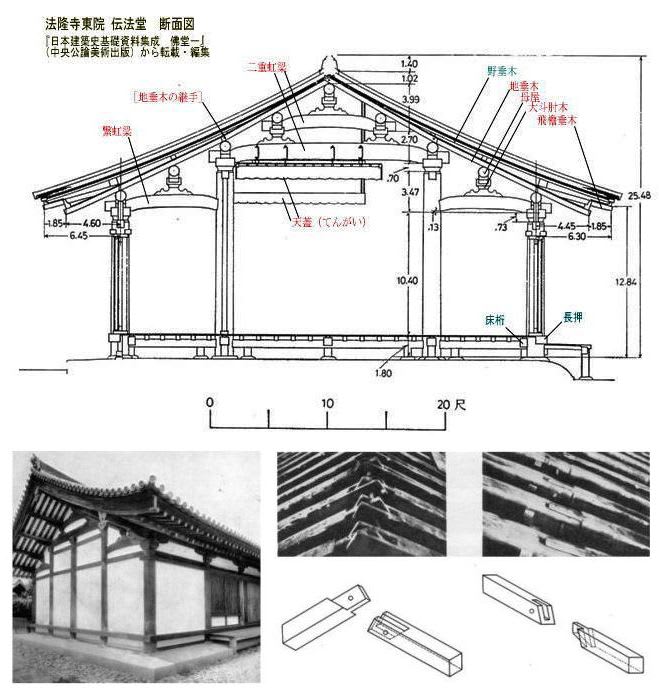

「伝法堂」は、中に入るには許可がいる。しかし、切妻屋根の建物は、その妻面と背面を、外からも近くによって見ることができる。妻面には、写真のように、内部断面がそのまま表れ、中に入らなくても、中の空間の様子は、ある程度まで想像できる(写真は『日本建築史基礎資料集成 佛堂一』より)。

屋根には、「新薬師寺」と同じく、形を整えるために「野垂木(のだるき)」が使われているが、しかし、断面図で分かるように、「新薬師寺」のような完全な二重屋根ではなく、「地垂木(ぢだるき)」は実際に屋根を支えている。

屋根は「庇(廂):ひさし」にあたる部分と「母屋(身舎):もや」にあたる部分で勾配を変えるため、「入側柱(いりがわばしら)」の真上で「地垂木」を継いでいる。

[注]

古い時代の木造建物は、本体の切妻型の「母屋(身舎)」の四周に、片流れ型の「庇(廂)」を任意に付け加え、必要な大きさの面積・空間を得る方法が一般的。本体の「母屋(身舎)」を構成する柱を「入側柱」、「庇(廂)」のそれを「側柱」と言う。

「庇(廂)」は、「母屋(身舎)」の屋根の続きで設ける場合と、段差を付ける場合がある。寺院には一続きとする場合が多い。「入母屋」屋根は、四周に「庇(廂)」をまわした場合の屋根型。新薬師寺はその一例。

写真と図は解体時に明らかになった「地垂木」の継手(『日本建築史資料集成 佛堂一』より)で、下からは見えない。なお、「地垂木」を受ける「母屋」は、「大斗肘木」の中央で継がれ、「肘木」と「母屋」は何箇所かのダボでズレを防いでいる。これも下からは見えない。時代が下り、いろんな継手が開発されると、肘木は化粧材になり、母屋を支えなくてもよいため、細身になる。

この建物の外面を見ると、「長押(なげし)」の付き方、「長押」を使った開口部の納め方がよく分かる。

[注]

「長押」は、主に奈良~平安時代に使われた軸組補強部材である。鎌倉時代に入ると、「長押」に代り「貫」が登場する。もっとも分かりやすいのは「東大寺・南大門」。「浄土寺浄土堂」も同じで、「長押」や奈良時代式の肘木の使用もない。

さて、「東院」門前の道を北に歩くと、「法起寺」に出る。その後、盆地の西縁をつくる山というより丘陵沿いに北西に歩く道筋は、かつてはところどころに塊っている集落を縫いながらの気持ちのよい散策路だった。今は、かつての集落は、新興の住宅群にかこまれてしまっている。けれども、両者の差は歴然で、かつての集落に見られる風情は、新興住宅群にはない(あくまでも《住宅群》であって、集落とは言えない)。両者の成り立ちの違いを考えるにはよいかもしれない。

散策の終点は、大和小泉の「慈光院」。小高い丘の上にあり、奈良盆地を一望できる「書院」が見事。望む奈良盆地は、一面のどかな田園で、遠く、盆地の東の縁をつくる山並みがかすんで見える。その裾をとおるのが「山の辺の道」。まことに心やすまる景色だった。今、かつての田園はベッドタウンと化してしまった。寺では、風景の足元に密集する住宅群を隠すために、隣接地に植林の最中である。

ちなみに、比叡山をとりこむ借景庭園・書院で知られていた京都の「円通寺」は、高層の某ホテルをはじめとした一帯の開発で乱された風景を見るにしのびず、拝観をやめると聞いている。《まちづくり》とか《景観》とかを好んで口にする《建築の専門家》たちの所業である。この「矛盾」について、どう考えているのだろうか。

「慈光院」からは、時間があれば、大和郡山市内に残る町並みを歩くのも悪くはない、ただ、たいていの場合、もうくたびれて帰途につくのが普通だ。

「慈光院」あるいは「借景」についてはいずれまた。