[解説追加:11月1日 9.43][訂正:11月3日 11.04]

「日本の・・・技術-12」で、平家の焼き討ちによって消失した「東大寺・大仏殿(金堂)」の当初の平面について紹介しました。その外見は、記録によれば、高さ45mほどの巨大建築だったようです。今見る姿でもその大きさには驚きますが、当初は正面の幅が、もっとあったことが分っています。

この「当初大仏殿」は、いわば「唐招提寺・金堂」を拡大コピーした建て方・つくりかたであったとされています。

しかし、この当初の大仏殿は、軒先が下がり「副柱」による支えが必要だったとは言え、兵火に焼かれるまでの約430年というもの、倒壊もせずに建っていました。その間、幾度も大地震に襲われていることは、先回の「日本の・・・技術-12・余録」で紹介した通りです。

鎌倉初期に、重源の指図の下で、当初の規模を踏襲して「大仏殿」は再建されますが、この建物も1567年(永禄10年)ふたたび兵火により消失してしまい、その姿もまた分らなくなってしまいました。「再建・南大門」は幸い兵火を免れました。

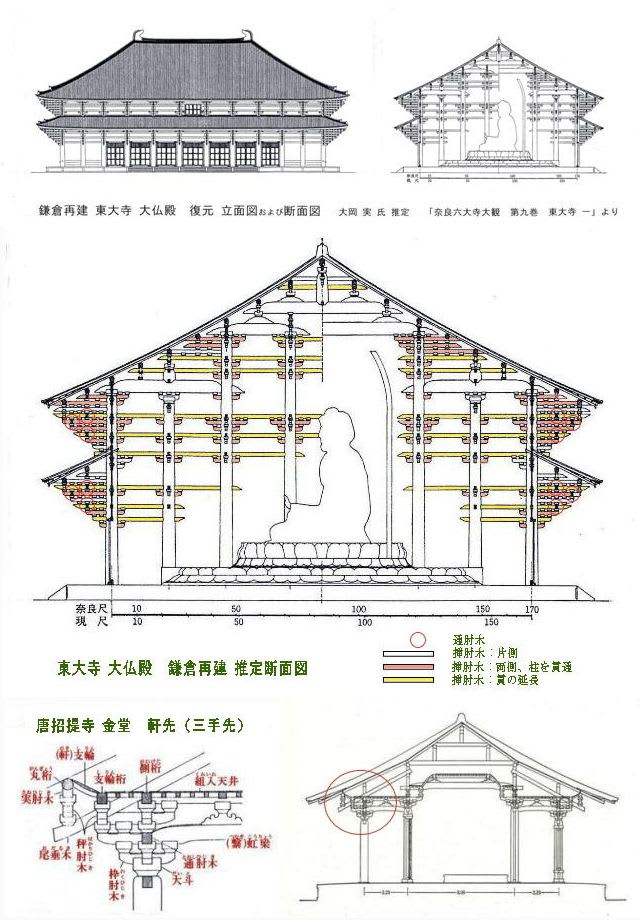

その「鎌倉再建大仏殿」を、建築史家の大岡実氏が、「再建・南大門」の「建て方」を拠りどころに復元したのが上掲の図面です。

なお、「南大門」はその後、再建以来800年以上、ほとんど建設当初の部材のまま、現在もなお健在です。

奈良時代の「建て方」と重源の採った「建て方」の違いを見るために、上掲最下段に「唐招提寺・金堂」の断面図と、その軒先の組物:「三手先(みてさき)」の図を載せました。なお、この図はすでに一度掲載しています。

大きな相違点は、

「唐招提寺」をはじめ古代創建の寺院では、柱頭を「頭貫(かしらぬき)」でつなぎ、その上に据えられた「斗」「肘木」で「軒」を支え、「上屋:身舎」の外側柱を、その中途と「下屋」外周の柱頭を繋ぐ「梁:繋梁」で支え、「下屋」の外側柱に数段の「長押」をまわして固める、という方法を採っています。

これに対して、

「再建東大寺」では、柱に挿し込まれた数段の「肘木」(挿し込まれていることから「挿肘木:さしひじき」と呼ばれます)で「軒」を支え、内部では、柱相互を梁行、桁行各方向とも、数段の「貫」で貫いて固めています。また、一部の「貫」は、そのまま外部へ延長され「挿肘木」となっています。

上掲の図の2段目に、梁行断面図を拡大して部材に色分けをしてあります。

数段の「挿肘木」は、軒先へ向けてのみ、つまり、外壁面に直交して壁のように突き出していて、外壁面に平行の方向:桁行方向の「肘木」は僅かにあるだけです。

その代り、壁のように突き出した「挿肘木」相互を、直交して、数段の「角材」が繋いでいます。図の赤色の丸で囲んだ部分です。この材は、いわば宙を、空間を飛んでいます。こういう材料の使い方は、それまでなかったことです。

これは、桁行方向の「肘木」が延長されたものと見なすことができ、その意味から「通肘木(とおしひじき)」と呼ばれています。

これについては、すでに下註の記事内で南大門の写真で説明してあります。

註 「日本の建築技術の展開-9・・・・何が変ったか」

この東大寺再建で採られた方法の大きな特徴は、軸組を柱頭部の横材:梁・桁で繋ぐだけではなく、柱頭までの適宜の位置で、数段のレベルに「貫」を通して相互を固める点にあります(「貫」は柱幅の1/4程度の幅の角材で、高さは幅の2倍程度あります[訂正:「1/3~」削除 11月3日 11.04])。

柱に「貫」の断面よりも大きめの孔を穿ち抜き、「貫」の角材を通し、孔の隙間に三角形の「楔(くさび)」を打ち込みます。「楔締め」とも言いますが、木材には弾力・復元力があるので、「柱」と「貫」は固く結ばれます。

こうすると、最近では見かけることが少なくなりましたが、木製の梯子(はしご):2本の細い材の間に登り桟をはめ込んでつくる:のように、部材は細くても頑強な形になります。

言ってみれば、鎌倉再建の東大寺のつくりかたの原理:最小単位のつくりかたは、柱4本と横材4本とで直方体の稜線をつくり、その垂直の各面:4面:を梯子状にすることで強い直方体をつくる方法、と考えることができます。

この方法では、柱間:各面に壁がなくても、丈夫な架構になるのです。これが通称「貫工法」と言われる工法の原理に他なりません。

この方法を考えたのは、重源を支えた宋の福建から来た工人によると言われています。たしかに、以前紹介したように、中国福建省の住居では「貫」を多用する工法が使われています。

註 「余談・中国の建築と『貫』」

しかし、「柱相互を数段の横材で繋ぐと架構が丈夫になる」ということは、木材の軸組工法で建物をつくる地域であれば、誰でも自ずと気が付いておかしくありません。

なぜなら、柱と柱の間に横材を設ける必要は必ず生じるはずで、そのとき誰もが行なうのは、柱の横腹に孔をあけ横材を挿し込む方法と考えてよいでしょう。

ところが、道具が十分ではないとき、横材の寸法どおりの孔を穿つことは至難の業。多分、大きめの孔をあけ、できた隙間を他の材で埋めたと思われます(「埋木(うめぎ)」)。日曜大工でもよくやる手です。埋木は、隙間より大きめの材を、いわば強引に隙間に打ち込みます。

ところが、やっているうちに、それが意外に強いことを発見します。それを使うようになります。現場の知恵です(木材は弾力・復元力があるからそれを利用するのだ、だから・・・などと考えて案出したものではありません)。

これが「楔」の利用の始まりなのではないでしょうか。

つまり、外国から輸入されなくても、どこでも誰でも気が付いていた「知恵」であって、ことによると、その昔から一般では使われていたのではないか、と私は思います。

註 佐賀県の弥生時代の「吉野ヶ里(よしのがり)遺跡」での

推定復元建造物で「貫」を用いているのも、同様の考え方、

弥生人でも「貫」を使っておかしくない、という考えに

拠ったのではないでしょうか。

では、なぜ寺院建築では「貫」の導入が遅れたのでしょうか。

多分、「形式」「様式」が「邪魔」をしていたのだ、と思います。

ところが、平安時代も末、世の中に価値観の変貌と言ってもよい変化が起き始めていました。「形式」「様式」から逸脱しても、より「合理的」な方法を採ろう、そう考えたのではないでしょうか。

註 実際、再建東大寺方式:「貫」工法は、旧弊に従う工人たちからは

批判・批難を浴びたようです。

そしてまた、平安末:鎌倉初め、良質の木材も枯渇していました。

先に紹介した年表の文治2年(1186年)の項に、「採材のために周防(すおう:現在の山口県東部地域)の杣(そま)に入る」とあります。遠く山口県に木材を求めたのです。すでに奈良近在では木材が得られない時代だったのです(とりわけ、大仏殿などの巨大建築用材はなかった)。それでさえ、古代のような木理の通った木材は少なく、だから、南大門に使われている当初材は、一見して決して素性がよくないことが分ります。[解説追加:11月1日 9.43]

このような木材で架構をつくるにも、「貫」の使用はきわめて有効だったと考えられます。なぜなら、「素性がよくない」=「狂いや捩れが起きやすい」。部材相互を「貫」で固めると、それら部材の多様なクセの発現を、いわば「封じ込める」ことができたからです。

ところで、軒が下がりながらも400年以上建っていた当初の大仏殿はもとより、建造から800年以上経つ鎌倉再建の南大門も、現在の建築基準法:建築法令では《違反建築》に該当します。もちろん、耐震性についても、耐震補強が求められます。礎石の上に置かれているだけでアンカーボルトはないし、もちろん「筋かい」などはありません。おまけに、屋根はべらぼうに大きく、しかも重い瓦屋根・・・・。

ところが、当初大仏殿も、再建南大門も、幾度となく地震に遭いながらも、400年、800年も健在なのです。

これをどう理解・解釈したらよいのでしょうか、そこに学ぶことは何もないのでしょうか。

現在の建築法令を理論的に支えている現在の「構造の専門家」に、是非見解をうかがいたいものです。

次回へ