(第Ⅳ章ー1-3」より続きます。)

参考 姫路城 所在 兵庫県 姫路市

1346年(正平2年)赤松氏により築城。 1580年(天正8年)秀吉により改造。 1601年~1609年(慶長6~14年)池田輝政により現状天守群完成。

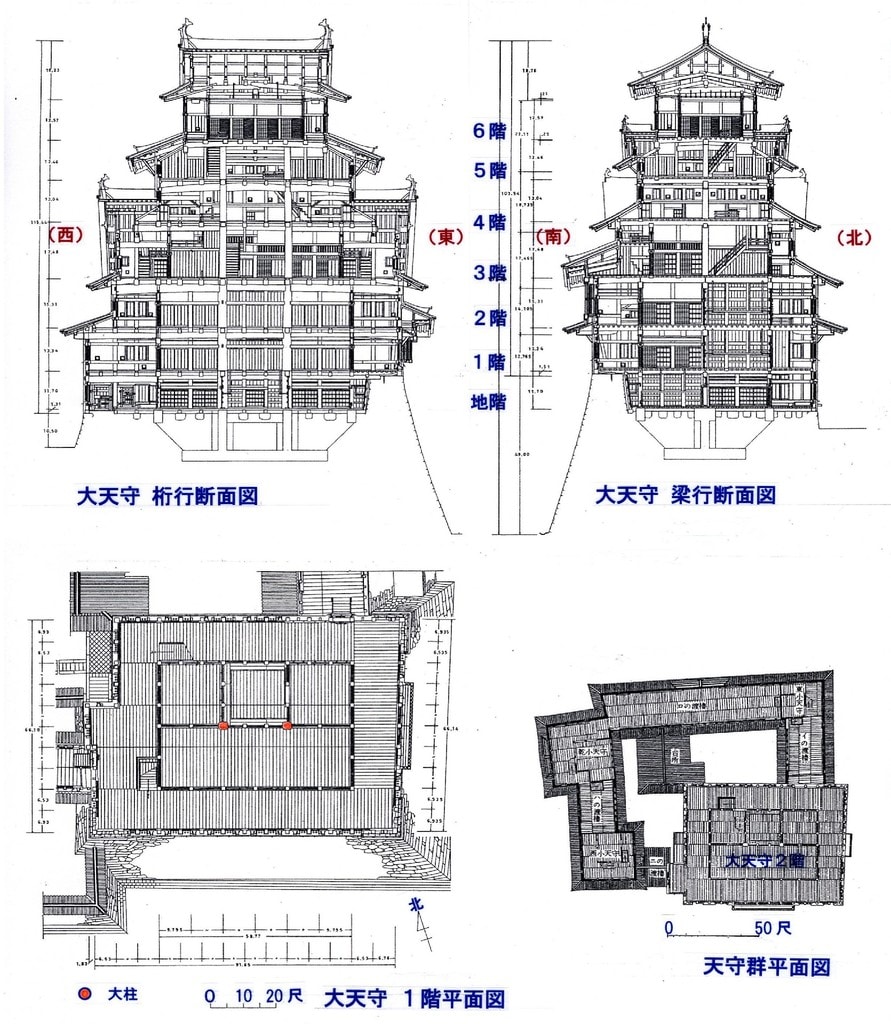

建築史基礎資料集成城郭十四 城郭Ⅰより転載・編集

現在の天守群は、戦乱期の姿ではないが、城郭建築の原則:防御・篭城の場所を築く:は遵守している。

断面図のRC部分は解体修理の際の後補。

菱の門から天守へ向う経路は、屈折が激しく、まわりの状況から判断して歩を進めると行き止まりになり、しかも末広がりの広場状で行き止まる、などと言う場所もある。天守へ向う多勢の人間が、進んで来た方へ引き返す際には末広がりを逆にたどることになるため時間がかかる。そこを城から襲撃する・・という計画も防御のための一手法。もっとも、姫路城が戦闘の場になったことはない。

城を計画した人物は、人は常にまわりの状況を判断して歩を進める、次の行動に移る、一人のとき、大勢のときでは行動が異なる・・などについて、熟知していたことになる。通常の行動の裏をかけば城の基本ができる。そういう観点で配置を観ると、興味深い。

このような感覚・感性を、当時の人たちは、工人、一般の人を問わず、持ち合わせていた。戦国時代を中心に生まれる方丈、書院、茶室などのつくりかたにそれが表われている。方丈、書院、茶室などは、「人の行動に対する理解」を真っ当に具現化した例であり、その逆の発想でつくられたのが城郭建築である。

ろの門からはの門 へのアクセス 原色日本の美術 12 城と書院 より

ろの門からはの門 へのアクセス 原色日本の美術 12 城と書院 より

姫路城の架構についての解説

日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰ より抜粋 (この解説は、土台、通し柱、差口による横架材:差物・飛貫、貫・・による架構の一般的な解説として通用する。)

・・・・構造面からみると大天守は南北の中心線上に、東西相対して並べた二本の大柱を基本として組立てられている。

東大柱は礎石上で径がほぼ一メートルあり、地下から六階の床下にまで達する通し柱である。西大柱も同様な太さで、同じく六階の床にまで達しているが、東大柱と違い三階床の位置で継がれている。 両大柱は各階とも周囲の柱と繋梁で繋がれ一体化されている。

第二次大戦後の修理において、この途中で継がれた西大柱を新材にかえる予定で、その用材を木曾に求めたが、輸送の途中で事故のため折れてしまった。

したがって、西大柱は再び途中で継がれることになったが、『修理工事報告書』によると、東西両大柱が周囲と繋梁で固められるので、六階床までの通し柱が二本立っている場合には、組み上げて行くとき、作業が困難になるとのことである。

三階床で西大柱が継がれていたことと、全体の構造が三階で上下に別れていることとの間には構造上の関係があったのではないかと考えられる。

東西の大柱のほかには、架構全体を通すような柱はないが、二階あるいは三階分を通して全体の構造を一体化する役割を果している柱が数多くみられる。それらは大別して地階から二階(三階床下)までに入れられているものと、四階から六階に及ぶものとに分かれる。

地階から二階への通し柱は、母屋廻りおよび外廻りにあり、中庭に面する北側外廻りでは地階から二階まで、母屋廻りでは地階から一階、一階から二階の二種、また、地階のない石垣上にあたる外廻り部分では一階から二階にかけて、通し柱を用いている。 これらの通し柱は、地階から二階までを一体化するのに役立っている。

一方、上方では四階から五階、五階から六階の、いずれも外廻りに、通し柱が用いられている。これらは、四・五・六階を一体化する役割を果している。

しかし、三階の部分は上方下方いずれからも両大柱以外に通し柱はなく、すべて管柱である。三階をはさんで上下の構造は別々で、二本の大柱が繋ぎの役割を果している。・・・

註 城郭の部材は大寸であるが、近世の住居(二階建て商家)では、4.3寸角程度の柱で同様の工法が採用されている。

補足 同書所載の詳細図から判定すると、大柱以外は、通し柱、管柱とも、1尺2寸角程度である。 貫は厚2~2.5寸、丈5~10寸。梁は大寸もので17寸×12寸。

以上のように、当初の城郭建築は、領地の支配・防御という目的を持つ建物・拠点を、できる限り短時日でつくり上げることに力点が置かれています。

丸岡城において見られた掘立柱の利用や、多くの城郭で使われている土台の利用も、その一つの表れとみることができます。

また、天守を可能な限り高くするために設けられた天守台の築造では、石積みの技法を含め、人工による地盤の造成の技術にも大きな進展を促しました。

とりわけ、土台の利用は、礎石建ての最大の難題である柱寸法の決定を格段に容易にしました。

各地の城郭を見ると、土台は必ずしも水平に設置されているわけではありませんが、土台が斜めに設置されている場合でも、土台天端からの梁・桁までの寸法の決定は、個々が礎石建ての柱の採寸よりも簡単であることには変りありません。 土台は工事を急ぐ城郭建築で生まれたと考えられているのも無理がありません。

土台の利用とともに、城郭建築では、通し柱と差物:飛貫、差鴨居のように柱に差口で取付けられる横材:の利用が目に付きます。いったん一組の通し柱が差物などで梯子型に組み上がれば、それを定規にして、以後の組立の進行が容易になり、しかも架構が揺るぎないものになるからです。

鹿苑寺 金閣のように、多くの場合、通し柱は建物の四周に使用しますが(隅柱だけではありません)、城郭建築では、四周に限らず要所を通し柱にする事例が増えてきます(たとえば丸岡城では隅柱だけが通し柱ですが、松本城では外周と母屋と庇との境の柱を通し柱としています)。

これは、架構の自立性を強化することで工事中の支保工などの仮設工事を簡略化でき、結果として建て方時の工程が短縮できることを意図したものと考えられます。

このような計画が可能であったということは、工人たちは、構想時点において、全体の姿はもちろん、その施工手順まで頭に描いていることを意味します。

それは、工人たちが仕事を進めるにあたって描いた指図(さしず)や建地割図(たてちわりず)、板図などに示されています。

天守建地割 平図 古図に見る日本の建築 国立歴史民俗博物館編集 至文堂発行 より

宝永度後桜町院御所建地割図 (部分) 古図に見る日本の建築 国立歴史民俗博物館編集 至文堂発行 より

上の図はその一つで、「天守建地割」は三重三階の天守の建地割図です。図の右肩に書かれている中西元雅とは、17世紀末~18世紀初頭にかけて奈良・興福寺の堂塔の造営にかかわった興福寺大工とのことです。どこの天守であるかは不明ですが、奈良近在の城郭と思われます。図の右半分は立面、左半分は断面を表しています。断面には、普通、寺院建築では見えがかりには使われない枘差し鼻(端)栓打ちが描かれています。これは一般では普通に使われる仕口ですから、城郭建築では、一般、上層を問わず、有用な技法が適宜に使われていたことを示していると言えます。

下の図は、時代がさらに下った18世紀末の後桜町院御所の造営に使われた矩計図の部分。全長8m、幅45cm、礎石から軒桁まで詳細に描かれています。

図の表側には礎石天端を基準に2丈4尺まで1尺ごとの目盛と、3間半まで半間ごとに目盛が打たれています(1間は6尺5寸)。 この図を基に尺杖をつくり施工に使用したようです。

これらの図は、現在の設計図で言えば施工図にあたると言ってよく、その図で仕事を進めることができる、言い換えれば、仕事に必要な情報がすべて表記されていると言ってよいでしょう。