おはようございます♪

会社法の期間計算は、昨日の記事のように将来の時に向かう場合もモチロンございますが、ある時点を起算日として過去に遡る場合の方が多いような気がしますよねぇ~。。。

例えば、株主総会。

非公開会社・取締役会設置の場合ですと、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発しなければならず、招集通知を発するためには、その前に取締役会で株主総会の招集決定をしておかないといけません。

そして、その取締役会を招集するためには、取締役会の日の1週間前までに招集通知を発しなければなりません。。。という具合 ^_^;

。。。で、チョット寄り道。。。

会社サンが通知や催告をする場合、会社法は原則として「到達主義」を採っていますが、例外的に「発信主義」を採っているモノもありまして、招集通知も「発信主義」となってマス。

それって、どうやって見分けるか。。。

発信主義(←つまり、通知を発する時点が期間計算の起算点となるというコト)の場合は、条文上、「通知を発しなければならない。」という規定ブリになっていまして、到達主義(←通知が到達した時点が起算点となる)の場合は、単に「通知しなければならない。」。。なんです。。。と思います^_^;

例えば、株式の買取請求権に関する通知の場合ですと「20日前までに通知しなければならない」。。。とされておりますが、通知を書面で郵送するときは、実際に郵便物が到着した時点が20日前までじゃないとダメ。。。という意味なのですよね。

これに対して、株主総会の招集通知は、株主総会の日の1週間前までにポストに投函すれば良いのです(とは言っても、夜中はダメじゃないかと思うケド^_^;)。

このように、発信主義のモノと到達主義のモノでは、法律上は同じ期間だったとしても、到達主義の方が若干時間がかかる。。。というワケ。

なので、債権者保護手続をする際、「公告」は掲載日の翌日から1か月間ピッタリを異議申述期間にすれば良いケド、個別催告は郵便物が到着した日の翌日から1か月間にしないといけませんから、催告期間は「1か月+α」が必要。。。ってコトですね。

ちなみに、ワタシは、債権者保護手続をする場合、公告の異議申述期間を1か月+αにして、催告の方と合わせるコトが多いです。

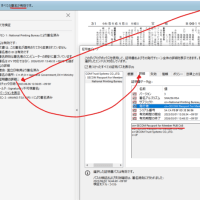

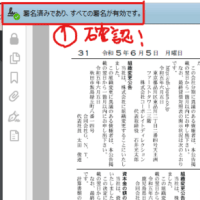

官報公告の文例では「本公告掲載の翌日から1か月以内に」となっている箇所を具体的に「○年●月○日までに」(=催告書の異議申述期限と同日)と記載するようにしています。

公告と催告で異議申述期限が異なるのはどうなのよ!?。。。ってハナシもありますが、違っていても法律上はモンダイないし、登記上もダイジョウブです。

ま。。。自己満足ってコトなのでしょうが、急いでいる場合は、催告書の発送を先行させて期限を一致させる場合もあります。。。クライアントさんのご希望も伺いながら。。。という感じで決めています。

。。。というワケで、寄り道が長くなりましたが、本日はこの辺で。。。^_^;

また来週~♪

合併手続の素人にも分かりやすく理解しやすい内容だなぁ~と読ませていただきました。

そこで先生にお聞きしたいのですが…

官報の見本によくある「本公告掲載の翌日から1か月以内に」という文言は、

合併の個別催告書では「本書が到達した翌日から1か月以内に」という言い回しにするべきなのでしょうか。

それとも「本書が到達した後1か月以内に」という言い回しでもOKなのでしょうか。(初日不算入は当然と解釈して)

あと、

「最終の貸借対照表の開示状況は…」という言い方と、「最終の貸借対照表の要旨は…」という言い方の意味の違いってあるのでしょうか?

前者は官報にて決算公告を兼ねる時の表現なのかなと勝手に考えております。

ですので、個別催告書では、仮に官報のゲラのコピーをそのまま載せてたとしても、「…要旨は」の表現で良いのかなと思うのですが、合っていますでしょうか。

何だか長々と申し訳ありません。

お問い合わせの件ですが、個別催告の場合は、到着するタイミングが債権者ごとに異なりますので、郵便物が到着するまでの期間(3日~1週間程度)プラス1か月間を異議申述期間とします。

つまり、個別催告書は、「本書到達の翌日から1か月」とはせず、「令和○年○月○日までにお申し出ください。」と記載するワケですね♪

例えば、今日催告書を発送して、遅くとも27日までには到着するのであれば、5月28日から1か月間と考え、「令和4年6月27日までに」とすれば結構です。

また、公告の方も、個別催告と同じように、異議申述期限となる日を具体的に定めてしまっても構いません。

(ワタシ自身は、どちらかというと公告にも期限日を記載する派デス(^^;))

それから、「最終貸借対照表の開示状況」とは、別途決算公告がされている状態の場合と、いわゆる同時公告(合併公告にBS要旨を併せて掲載するケース)で掲載されるBS要旨が決算公告を兼ねる場合というコトだと思います。

一方で、「要旨」という場合は、決算公告を掲載していなくて、かつ、同時公告する掲載紙が定款に定める公告方法ではない場合の文言だと思います。

例えば、公告方法は「新聞」なんだけど、決算公告をしていなくて、官報にBS要旨を同時掲載する場合が、これに該当するのではないでしょうか。

なので、個別催告書にBS要旨を記載する場合は、常に「最終貸借対照表の要旨」になると思います。

たぶん、中小法務部さんのご理解と同じなんだろうな。。。と思っております。

チョットした文言も、きちんと使い分ける必要があって、ホント~に細かいですよね(^^;)

なるほどですね。勉強になります^^

ですが、「本書が到達した翌日から…」「本書到達後…」どっちが適切かは別として、あえてこのように記載しても構わないって訳ですね。

確かに、先生のおっしゃる通り、

個別催告書にBS要旨を記載する場合は、常に「最終貸借対照表の要旨」になるんだなと理解出来ました。

ただ、官報に掲載する同時公告のBS部分のデータを、そのまま催告書に貼り付けようと考えておりまして、

そこには、「第○期決算公告」との記載も入っちゃってますが、それは構わないという認識でよろしいでしょうか。

現に他社様の電子公告を覗いていますと、同時公告の官報原稿を、そのまま自社のHPに掲載しておられる会社をお見受けします。

すごい手抜きだな…と感じますが、法的には要件さえ満たしていれば問題無いのかなと考えますが、これでも構わないのですよね?

まず、「本書が到達した翌日から…」ですが、これは、「到達日の翌日を起算日として、満了日を定めている」という趣旨の文言です。

なので、到達日当日に異議を述べること自体に問題はありません。

ちょっと分かりにくいかもですが。。。(;'∀')

それから、催告書に具体的な満了日を定めないという取扱いですが、その場合、到達日が分からないので、満了日が何時なのかが不明となってしまい、ちょっと問題かもしれません。

私自身は、その文言で催告書を出したことがないのですが(^^;)

次に、催告書に記載するBS要旨を「決算公告」とすることですが、厳密には違うのでしょうケド、内容が重要というコトで、こちらは大丈夫だと思います。

>同時公告の官報原稿を、そのまま自社のHPに掲載しておられる会社をお見受けします。

そうですね、アバウトではあるのでしょうが、問題はないかと。

なるほど!満了日を明確にするという趣旨だと、確かに具体的な日付を記載した方が良いですよね。

言葉のニュアンス一つでも、深く考えると逆に悩みが増幅していくところでした。

非常にすっきりと理解出来ました。

これからも拝読させていただきます♫