おはようございます♪

え~っと。。。。本題に戻る前に、ココまでのまとめをしたいと思います(~_~;)

あ。。。。やっぱり本題に戻れなかった!?。。。かも。。。。(;O;)

通常の設立の場合

⇒設立時代表取締役の選定方法は、設立後の定款規定によらない

⇒取締役設置会社は設立時取締役の互選、取締役会非設置会社は発起人の過半数の一致により選定。。。が原則

特例有限会社が株式会社へ商号変更する場合

⇒代表取締役の選定方法は、商号変更後の定款規定による

⇒商号変更後に取締役会を設置する場合には、代表取締役は定款で定めるしかない

(商号変更の効力が登記により発生するので、登記申請前には取締役会を開けないから。)

⇒取締役会を設置せず取締役の互選で代表取締役を選定する場合には、代表取締役の予選は原則不可

(例外的に取締役が改選前後で同一の場合は予選できる。)

組織変更の場合

⇒代表取締役の選定方法は、組織変更後の定款規定による。組織変更計画で代表取締役を定めるコトも可

⇒組織変更後に取締役会を設置する場合には、効力発生日以降に取締役会を開催して代表取締役を選定できる

⇒組織変更後の取締役の互選で代表取締役を選定する場合は、効力発生日以降に互選すればよい

。。。と、こんな感じになるでしょうか。。。

さて、では、新設型組織再編の場合。。。はどうなるか????^_^;

基本的に、通常の設立と同じように考えれば良いってコトになっておりマスね。

ですので、「発起人」を「株式移転完全子会社」又は「新設分割会社」に置き換えれば良い。。。ってコトね。

(※新設合併も考え方は同じ)

じゃあ、具体的にはどうなるか???。。。については、次回へ続く~♪

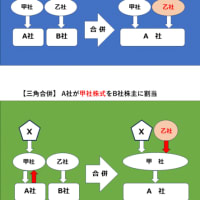

まあ簡単に言うとシナジーということで

1+1=2 だけではなく

1+1=3 という世界を

数理的に表現しようとしたもののように受け止められる。