おはようございます♪

本人確認証明書の件、もうちょっと続くのですが、またまた中断いたしまして(~_~;)。。。先日の事件の顛末のご報告。

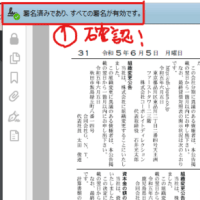

え~。。。コメントをお読みいただいた方もいらっしゃると思いますが、おかげ様をもちまして、本件、無事補正が撤回され申請どおり登記が受理されました。

ここ数年経験したことのない苦しい戦い(?)でしたが、皆様の温かいお言葉に支えられ、何とかかんとかこちらの主張をご理解いただくことが叶いました。

なんだかもう、精根尽き果てた感がございますケド、今後は今回のようなコトが起きないよう、しっかりと記録を残しておきたいっ!!!

それと、気持ちの余裕がなくってですね。。。前の記事では、ハンドブックや商事法務の内容をずいぶんと端折ってしまったので、そちらを読めない方にとっては、意味不明だったかも知れませんよね。

なので、その概要もご紹介しつつ、まとめをしたいと思います。

では、ふたたび今回のケースのおさらいです。

★代表取締役Aが取締役の任期満了により退任し、取締役・代表取締役共に重任しました。

★取締役会議事録には、議事録作成時の届出印(改印前届出印)が押されています。

★当該代表取締役選定にかかる変更登記の際、登記申請と同時にAの改印届出をしました。

★登記申請の委任状には、改印後の届出印を押印しました。

※ちなみに、株主リストには改印後の届出印を押印しました。

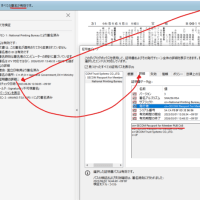

この場合、商業登記規則第61条第6項ただし書き(↓↓↓)が適用されるか????。。。。というモンダイでございます。

代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。 (以下省略)

この規定の趣旨は、「前任の代表取締役が後任の代表取締役の選任決議に加わっている場合には、この前任の代表取締役の関与によって選任の適性が確保されるので、この前任の代表取締役の登記所に提出されている印鑑が取締役会議事録に押印されている限り、取締役全員の印鑑証明書を添付する必要はないとしたものである。」と説明されています(商事法務No.1409 商業登記規則逐条解説より(ただし、旧商業登記規則第81条第3項の解説です。))。

※登記所に提出されている印鑑と取締役会議事録の印鑑が同一かどうかは、登記申請時に登記所が照合して確認するってコトでしょう。

代表的なケースとしては、代表取締役Aが辞任して、代表取締役Bが選定されたような場合でしょう。

代表取締役Bを選定する取締役会において、Aさんが出席権限を持って出席し(←ココ、ポイント)、取締役会議事録に会社の届出印を押印したケースです。

このとき、Aが代表取締役を辞任済であっても、取締役としての出席権限があれば良く、取締役を辞任済した場合であっても、監査役に就任し監査役として取締役会に出席して、従前の届出印を押印すれば同項ただし書きの適用があるとされています。

また、旧商法とは異なり、会計限定された監査役がオブザーバーとして取締役会に出席した場合でも可ということです(ハンドブック第3版 P394 参考先例等2‐6の1ウ)。

※旧商法下においては、会計限定された監査役は取締役会への出席義務がなく、取締役会議事録への押印義務がないとされていたため、会社法とは結論が若干異なっています。

次に、「変更前の代表取締役」とは、代表取締役の就任登記申請の際に代表取締役を退任するヒトに限るのか?。。。という点です。

コレに関しては、「改選の決議によって代表取締役に重任されたヒト」や、「代表取締役の増員決議の際に代表取締役の地位に変動がないヒト」も含まれる、とされています(上記参考先例等 1イ)。

よって、代表取締役Aが再任した場合、代表取締役Aを選定する取締役会議事録にA自身が会社の届出印を押印したときにもOKですし、代表取締役Aが印鑑を届け出ていた場合において、新たに代表取締役Bを増員し、その決議をした取締役会議事録に代表取締役Aが届出印を押印する場合もOK。。。というコトになります。

。。。というワケで、今回のように「重任した代表取締役」であっても、取締役会議事録に「登記所に提出している印鑑と同一の印鑑」を押せば、規則61条6項ただし書きの適用を受ける。。。という結論については、モンダイなかろう。。。と思います。

。。。で、モンダイはココから。。。(~_~;)

登記所に提出している印鑑とは何ぞや!?。。。。というハナシ。。。ですケド、すでに長くなりすぎてますんで、次回へ続く~。。。♪

(本人確認証明書はどうしよ!?。。。(@_@;))

何年か前にノーベル賞候補(化学賞)にも挙げられていたCCSCモデルという境界潤滑理論(摩擦理論)の提唱者でもありますね。摩擦プラズマにより発生するエキソエレクトロンが促進する摩耗のトライボ化学反応において社会実装上極めて重要な根源的エンジンフリクション理論として自動車業界等の潤滑機素設計のコア技術として脚光を浴びつつありますね。人類というものは機械の摩擦や損傷という単純なことですら実はよく理解していないということを理解させられる理論です。