3月に入ったら滅茶苦茶忙しくなってしまった。土日に休みが取れたので,土曜日は,持ち帰り仕事,そして今日は,やりかけのアンプ作りに取り組んだ。といってもゆっくり調整まではしていられないので,厳密にはまだ完成とまではいかないし,音出しもできていない。

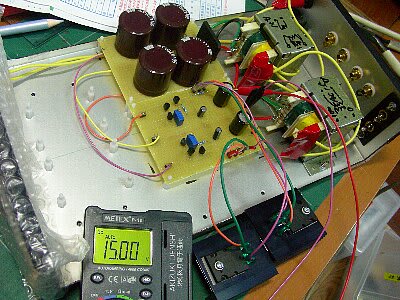

とりあえずアンプ基板に火入れ。こっちは右チャンネル。

発熱等無し。

バイアス電流と出力オフセットの調整。

オフセットが動いて上手く止まらない。バイアスは,R8の電圧が6mVになっていて12mA程度か。バイアスはこのままでいっちゃいます。

次,左。

やっぱりオフセットあわせが難しい。

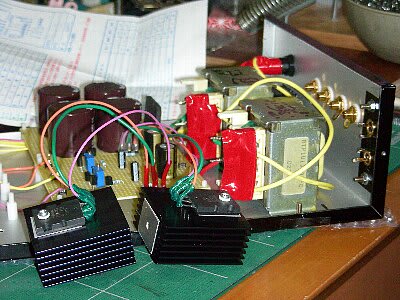

とりあえず,ほかのパーツも取り付けて,

入出力への配線も完了。LEDもOK。

上蓋をかぶせて見ました。

また時間を取って最後の調整と音出しをします。

とりあえずアンプ基板に火入れ。こっちは右チャンネル。

発熱等無し。

バイアス電流と出力オフセットの調整。

オフセットが動いて上手く止まらない。バイアスは,R8の電圧が6mVになっていて12mA程度か。バイアスはこのままでいっちゃいます。

次,左。

やっぱりオフセットあわせが難しい。

とりあえず,ほかのパーツも取り付けて,

入出力への配線も完了。LEDもOK。

上蓋をかぶせて見ました。

また時間を取って最後の調整と音出しをします。