以前から気になっていたのですが,居間のLM3886single,音はとてもお気に入りれで一時は毎日聴いていたのですが,居間はシステムから外してただ場所ふさぎ。LXA-OT1と置き換えるべく取り出しました。

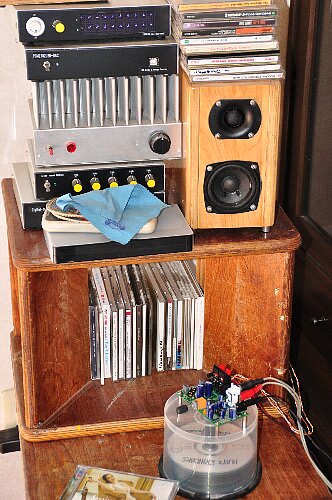

やっぱりというか,掃除が悪いというか,基板やヒートシンクむき出しなので,ホコリがすごい!音が良いのにこれではもったいないと思い,リニューアルを思い立ちました。

このほこりではたまらない

といっても,箱に入れるだけで,回路の設定は,若干ゲインをいじる(今は,16.7倍なので,20倍<26dB>程度に)程度。今でも十分な音圧が得られるので,いじらないかも。気分次第。

http://www.geocities.jp/mkttid/lm3886snd/lm3886snd.html

こちらが当時の制作記事

適当なケースはないかと探したら,タカチに比較的値段が安く大きいMB8というのがあった。190*85*300mm。これは先にminiアンプA12に使ったものとと同じ。これより大きいと帰って不便。また,金工と塗装を施していくらか見栄えよくしてみようと思った。

問題が,幅190mmでは,これまでのヒートシンクが195mmなので,入らない。新たにヒート-シンクを購入するのももったいない。(大きなものは値段がかなりする。)このまま使おうと思う。

この赤線部分をカットすればちょうど入る。でも,いちばん薄いところで厚みが22mm

もともとオーバースペックなんだから,片側10~15mmを時間をかけて金引き鋸でギ~コギ~コすればいいだろう。

と,これからリニューアルをはじめます。

ほとんど手持ちパーツでできそうです。

*****************************************************************************

【追記】

夜,さっそくバラしはじめました。

カメラ用のブロアで吹いて,あらかじめほこりを払い作業開始。

作るのから比べれば,バラすのって簡単ですね。このシャーシは,また何かに使えるかしら。もう球のアンプは作らないだろうし・・・・ジャンクボックスへ

取り外してほこりまみれの基板は,無水アルコールと刷毛で綺麗に洗っておきました。

で,レイアウト。ヒートシンクさえ処理すれば収まりそうですね。

重い高そうなアンプができるぞ! クククッ!!

*****************************************************************************

明日は,ヒートシンクのカット。力仕事!

やっぱりというか,掃除が悪いというか,基板やヒートシンクむき出しなので,ホコリがすごい!音が良いのにこれではもったいないと思い,リニューアルを思い立ちました。

このほこりではたまらない

といっても,箱に入れるだけで,回路の設定は,若干ゲインをいじる(今は,16.7倍なので,20倍<26dB>程度に)程度。今でも十分な音圧が得られるので,いじらないかも。気分次第。

http://www.geocities.jp/mkttid/lm3886snd/lm3886snd.html

こちらが当時の制作記事

適当なケースはないかと探したら,タカチに比較的値段が安く大きいMB8というのがあった。190*85*300mm。これは先にminiアンプA12に使ったものとと同じ。これより大きいと帰って不便。また,金工と塗装を施していくらか見栄えよくしてみようと思った。

問題が,幅190mmでは,これまでのヒートシンクが195mmなので,入らない。新たにヒート-シンクを購入するのももったいない。(大きなものは値段がかなりする。)このまま使おうと思う。

この赤線部分をカットすればちょうど入る。でも,いちばん薄いところで厚みが22mm

もともとオーバースペックなんだから,片側10~15mmを時間をかけて金引き鋸でギ~コギ~コすればいいだろう。

と,これからリニューアルをはじめます。

ほとんど手持ちパーツでできそうです。

*****************************************************************************

【追記】

夜,さっそくバラしはじめました。

カメラ用のブロアで吹いて,あらかじめほこりを払い作業開始。

作るのから比べれば,バラすのって簡単ですね。このシャーシは,また何かに使えるかしら。もう球のアンプは作らないだろうし・・・・ジャンクボックスへ

取り外してほこりまみれの基板は,無水アルコールと刷毛で綺麗に洗っておきました。

で,レイアウト。ヒートシンクさえ処理すれば収まりそうですね。

重い高そうなアンプができるぞ! クククッ!!

*****************************************************************************

明日は,ヒートシンクのカット。力仕事!