JFETのペア組が滅茶苦茶だったHPAの制作ですが,改めて壊れたテスターをチェックしてみたら,mAレンジの抵抗が4.33kΩ(本来10Ωとのこと)もあってuAレンジも5.32kΩ(こっちも本来1kΩとのこと。師匠に教わった)と滅茶苦茶な値でした。やっぱりね,,,,多分電流を測るときに過電流を流したんだろうと思います。壊れているとシールを貼っておきました。ORZ・・・・・

後で直せたらなおしましょう。ダメ元です。1000円ですし!

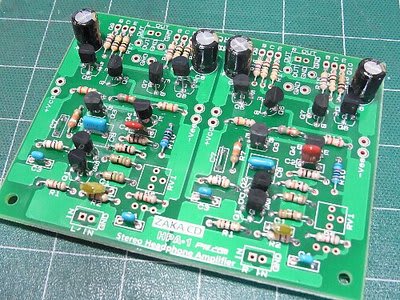

気をとり直して,スルーホール基板からくっつけた2SK170BLを外して,計り直し。うまく合えば再利用というけちな魂胆です。

で,測り直しペアが組めるか見てみました。

一応0.2mAの差までということで考えました。

一組だけ9.02と9.26mAの組があるんですが,,,見て見ぬふりです。新たに30個も買ってもあと使うあてがないんで・・・・

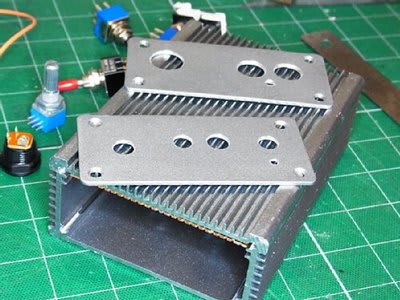

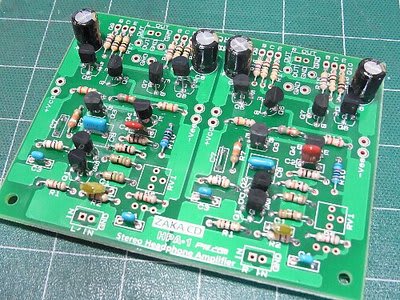

再度組み上げました。

あとはTRを見つければ基板完成です。

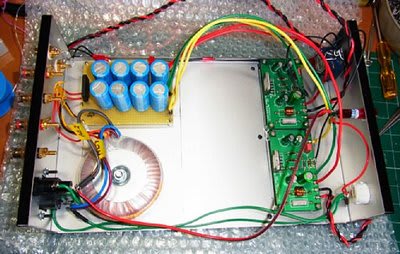

このプレゼント基板,有り難いのが両電源の電源用基板も付いてること。どういう訳か2枚あります。これはいろいろと転用がききそうですので,大事に使いましょう。

後で直せたらなおしましょう。ダメ元です。1000円ですし!

気をとり直して,スルーホール基板からくっつけた2SK170BLを外して,計り直し。うまく合えば再利用というけちな魂胆です。

で,測り直しペアが組めるか見てみました。

一応0.2mAの差までということで考えました。

一組だけ9.02と9.26mAの組があるんですが,,,見て見ぬふりです。新たに30個も買ってもあと使うあてがないんで・・・・

再度組み上げました。

あとはTRを見つければ基板完成です。

このプレゼント基板,有り難いのが両電源の電源用基板も付いてること。どういう訳か2枚あります。これはいろいろと転用がききそうですので,大事に使いましょう。