昨日は総裁選でしたが、私にとってはそれよりはるかに驚きなニュースが目に入ってきました。

ゴルゴ作者死去で「だが、物語は続く」

いやはや…。

先日、さいとうたかを先生のお元気な姿をテレビで見たばかりですから、この訃報はまさか、まさかでした。

さいとうたかを先生といえば、私にとっては「ゴルゴ13」よりも、少年マガジンに連載されていた「無用ノ助」が最初に読んだ作品でした。

酔った父親に片目を斬られてしまう無用ノ助の姿は、子供心にすごい話だなと思いながら、夢中になって読みました。

父もまた無用ノ助のファンだったので、親子で楽しんだものです。

ほかにも「超人バロム1(ワン)」「デビルキング」など、さいとう先生の作品は少年マガジンの連載で愛読していましたが、「ゴルゴ13」を読みはじめたのは大学生くらいからだったかな。

当時の世界は、アメリカとソビエト連邦という2大国を中心に分かれていて、ドイツも西ドイツと東ドイツに分離されていました。

ゴルゴ13という国際テロリストにとっては、またとない舞台だったわけですね。

南アフリカ共和国もアパルトヘイトによって、公然と人種差別が行われていました。マンデラ大統領が、今では観光地となっているロベン刑務所に収監されていて、ゴルゴがマンデラさんと会うエピソードもありましたね。

名作として名高い「アット・ピンホール」も大学時代に読んだ作品です。

空港の飛行機をハイジャックしたテロリストを狙撃するという話で、1キロ先のフットボールの球を当てるのは、「針の穴を通す」に等しいために、”AT PIN-HOLE!” というタイトルがつけられていたのですね。

最近、脇役のスピンオフ作品が発表された武器製造業者デイブ・マッカートニーが初登場となるのも、この回です。

1キロ以上の狙撃は、気温、風向きで弾丸の軌道が変わってしまうため、どんなに困難かが説明されていて、最後にゴルゴがいとも簡単にテロリストの額を撃ち抜くラストには、心底わくわくしたものです。

「アット・ピンホール」から40数年後に作られた、イーストウッド作品「アメリカン・スナイパー」では、銃機器性能の向上で、この距離の狙撃が可能になり驚いたものです。

ゴルゴの狙撃距離も、それに伴い現在は3〜4kmに向上。

時代と共にあるゴルゴですね。

個人的にさいとうたかを先生は、マンガ界のルーベンスだと思っています。

その昔、マンガ界は手塚治虫先生という圧倒的な天才が、一人で物語を創作し、キャラクターを作り、絵を描いていました(絵は分業)。

それをはじめて脚本家、作画家、情報収集家などの分業にしたのは、さいとうたかを先生です。

まさに、ヨーロッパ中の壁を埋め尽くしたルーベンス工房の功績に匹敵します。

亡くなった小池一夫さんもそのスタッフでしたし、さいとうプロから数々の人材が巣立っていった経由があります。

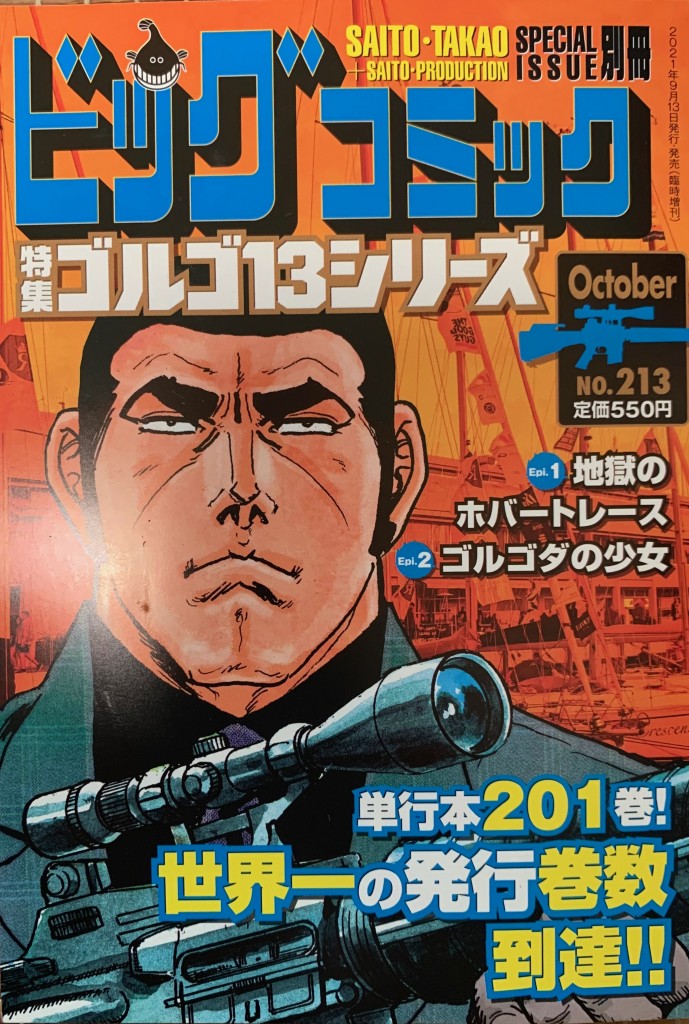

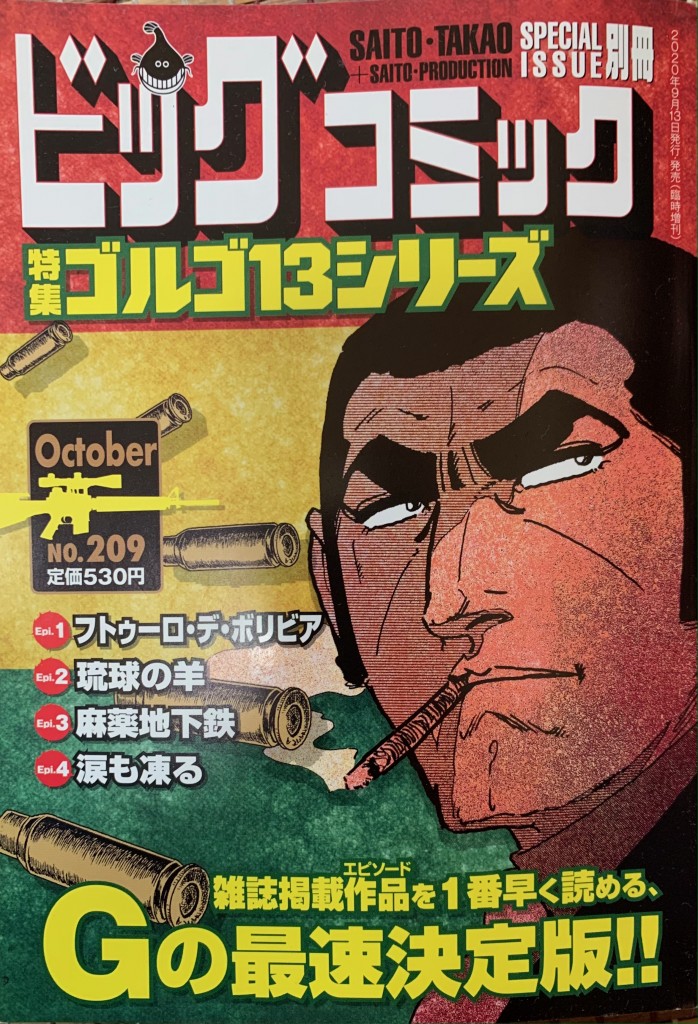

さて、先にリンクした記事にあるように、ゴルゴ13の連載はご本人の意思により、さいとうたかを先生がお亡くなりになった後も続くとのこと。

さいとうプロダクション、版元の小学館、そして何よりゴルゴの新刊を心待ちにしているファンのため、ゴルゴ連載という遺産を残したわけですね。

これはまさしくさいとう先生が、後藤新平の言葉「財を残すは下、事業を残すは中、人を残すは上なり」を地で行っことを示す事実だと思います。

ちなみに、今年のはじめにゴルゴ原作者の方と食事を予定していたのですが、それがその方の闘病と死去によってかなわぬものとなりました。

昨日知ったのは、さいとう先生が同じ病で逝去されたことに、不思議な気持ちを抱いています。

そのエピソードは、東洋人には弱毒で、白人には致命傷になるウイルスを酵母によって運ばれるという、まさにタイムリーな話です。

次回、ゴルゴの新刊。202巻目に掲載されると思います。

ぜひ、みなさまお読みいただければ幸いです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます