昨今,高齢者や認知症患者さんにおける自動車運転事故が注目を集めている.さまざまな論点があるが,今回は主に医師サイドの問題,つまり運転免許に関連する認知症診断のあり方を議論したい.八千代病院認知症疾患医療センター川畑信也先生著の「知っておきたい改正道路交通法と認知症診療 」は示唆に富む本であり,この内容と最近,警察庁から出された報告書のデータを示しつつ議論したい.

」は示唆に富む本であり,この内容と最近,警察庁から出された報告書のデータを示しつつ議論したい.

【医師は改正道路交通法における認知症の診断の流れを理解する必要がある】

2017年3月,高齢者に対する運転免許更新の厳格化を目的に改正道路交通法の運用が開始された.75歳以上で免許更新を希望するものは「認知機能検査」の受検が義務付けられている.総得点100点のうち49点未満は第一分類(記憶力,判断力が低くなっているもの)とされ,すべて医師の診断書の提出あるいは臨時適性検査が義務付けられている.医師は診断書で,必ず以下の7つの項目のいずれかにチェックを入れなければならない.この点で,初診の時点で正確な診断を下すことができなくても経過観察が許される通常診療と大きく異なる.

①アルツハイマー型認知症,②レビー小体型認知症,③血管性認知症,④前頭側頭型認知症,⑤その他の認知症,⑥認知症ではないが認知機能の低下が見られ,今後認知症となる恐れがある,⑦認知症ではない.

「第一分類と判定された高齢者の多くは基本的に認知症に進展しているとの視点で診療を進めていくべき」と川畑先生は指摘されているが,私も同様の意見である.このため⑦「認知症ではない」と記載するためには絶対に認知症ではないとの証拠固めをする必要がある.認知症なのか否かの判断ができないときには⑥を選択する.この場合,半年間は確定診断を下すことに猶予が与えられるが,認知症の診断に消極的であったり,自信がないという理由で判断の先送りをした場合,交通事故のリスクがある状態での運転を認めることになってしまう.

【医師は正しく認知症の診断を行わねばならない】

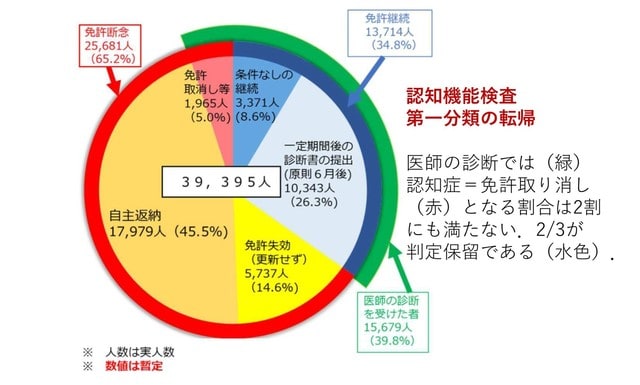

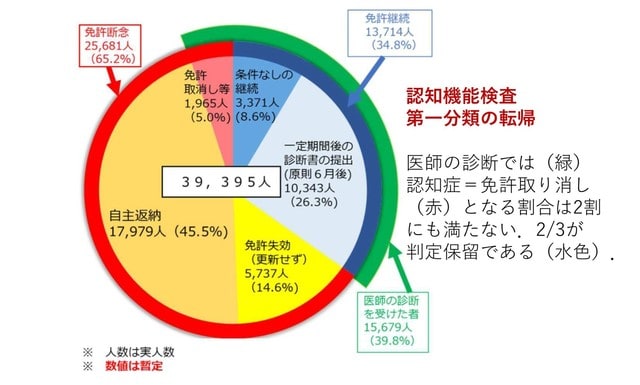

2017年11月に「月刊交通」誌に掲載された「改正道路交通法に基づき提出される認知症診断書の現状と課題」 によると,診断書の内訳は,認知症(上記①~⑤)が19.1%,⑥認知機能低下が57.1%,⑦認知症ではないが23.7%であった.また平成30年度の警察庁報告書「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」でも認知症(①~⑤)が18.8%,⑥認知機能低下が59.8%,⑦認知症ではないが21.4%と報告されている.つまり第一分類の相当数は認知症に進展している可能性があると考えられるにかかわらず,認知症と診断される割合がわずか20%弱ということになる.警察庁報告書でも⑥の判定保留が2/3と割合が高いことが指摘されている(図).川畑先生は「認知症との診断に自信を持てない,診断したくないとの思いの結果,認知症以外の病名が記載されているのではなかろうか」と考察している.認知症患者さんが交通事故を来すリスクを考えると,診断書を作成する医師は適切に認知症を診断する能力がなくてはならない.

【しかし運転免許に関連する認知症診療は,通常の認知症診療以上に診断が難しい】

運転免許に関連する診療と,物忘れ外来等の通常診療には大きな違いが存在する.すなわち,前者では①認知症が軽微,軽度の患者が多く,そもそも診断が難しい,②物盗られ妄想や暴力行為,幻覚などの周辺症状(BPSD)を示す患者が少ない,③(①②のために)家族が認知症との視点で患者を見ていない,④患者本人が診療に前向き,協力的でないことが挙げられる.①②のような症例を簡便に認知症と診断する方法はなく,詳細で丁寧な問診,診察,神経心理検査,画像検査を行い,総合的に臨床診断を下すしかない.

【運転免許に関連する診断では,家族から認知症を疑う病歴を聴取しにくいことを認識する】

上述のように,認知症が軽微,軽度の場合,かつ目立った周辺症状を示さない場合,家族はおかしいと思わず,生活にも支障はないと考えるため,本人が運転免許を更新したいと述べても反対しないことも多い.このため,家族から物忘れ症状の進行の悪化を聴取できる事例は少ない.家族の話を鵜呑みにしないことも必要である.

また家族との議論において,とくに程度が軽微である事例や診断書作成に納得されていない事例では,不満にともなうトラブルが生じる可能性がある.家族の態度からトラブルが予想される事例や,認知症の診断が難しい事例は,かかりつけ医,非専門医は専門医に紹介したほうが無難と思う.

【家族と医師は自主返納制度を有効に利用する】

警察庁報告書(図)を見てわかるように,免許断念のなかで最も多いのが自主返納である.自主返納のきっかけは自分からが66%(からだが弱ってきた>高齢者による事故のニュースを見た)で,残り32%は家族(家族からの一言)である.医師の勧めは1%未満と想像以上に少ない.第一分類となった場合,家族はその意味の重さを認識する必要がある.医師も診断書作成を依頼された際,自己返納制度を積極的に伝える必要がある.家族や医師が自主返納の勧める方法としては,①年齢,運動機能の衰えを伝える,②交通事故の重大さを伝える,③賠償金や罪の重さを伝えるといった方法がある.

【認知症の病型ごとの問題を知る】

最後に,認知症の種類によって交通事故や交通違反の内容に違いがあることを知っておくべきである.「レビー小体型認知症や血管性認知症ではとくに交通事故を起こしやすい」ので注意が必要である.逆に交通事故や違反の種類は,認知症の病型を推定することにも役立つ.以下,病型ごとの特徴をまとめる.

①アルツハイマー型認知症:記憶障害や見当識障害,注意障害が原因となる.交通違反(赤信号無視や一時停止違反など)が多い.自分で起こした事故について覚えていない,あるいは適切に説明できない.

②レビー小体型認知症:視覚認知障害によって物損や追突,中央線越えなどの事故を起こす.覚醒度の変動や一過性意識消失によって人身事故を起こしうる.

③前頭側頭型認知症:社会的規範を守れず,速度違反で捕まる.また交通事故を起こしても我関せずで,現場から立ち去ったり,事故関係者への執拗な攻撃が見られる可能性がある.

④血管性認知症:運動障害(片麻痺や運動失調)や思考動作の緩慢が原因で事故を起こしやすい.

【終わりに】

医師は運転免許に関連する認知症診断が難しい理由(とくに家族からの病歴聴取の難しさ)や,認知症ごとの運転リスクを正しく理解する必要がある.認知機能検査で第一分類となっても本人が運転継続を希望した場合,家族や医師も客観的に運転を継続することの是非を考え,その結果によっては診断書作成前に自主返納を勧める必要がある.安全と引き換えに生活の足を手放した高齢者へのサポートのあり方が問われていることは言うまでもない.遠方の専門病院への通院回数を減らすために,近隣のかかりつけ医を探し連携するなど医師にもできることはある.

川畑信也.知っておきたい改正道路交通法と認知症診療 (中外医学社2018)

(中外医学社2018)

平成30年度 警察庁事業「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」(2019. 3月)

川端信也.認知症患者における自動車運転の実態.日本精神科病院協会雑誌35. 455-462. 2016

【医師は改正道路交通法における認知症の診断の流れを理解する必要がある】

2017年3月,高齢者に対する運転免許更新の厳格化を目的に改正道路交通法の運用が開始された.75歳以上で免許更新を希望するものは「認知機能検査」の受検が義務付けられている.総得点100点のうち49点未満は第一分類(記憶力,判断力が低くなっているもの)とされ,すべて医師の診断書の提出あるいは臨時適性検査が義務付けられている.医師は診断書で,必ず以下の7つの項目のいずれかにチェックを入れなければならない.この点で,初診の時点で正確な診断を下すことができなくても経過観察が許される通常診療と大きく異なる.

①アルツハイマー型認知症,②レビー小体型認知症,③血管性認知症,④前頭側頭型認知症,⑤その他の認知症,⑥認知症ではないが認知機能の低下が見られ,今後認知症となる恐れがある,⑦認知症ではない.

「第一分類と判定された高齢者の多くは基本的に認知症に進展しているとの視点で診療を進めていくべき」と川畑先生は指摘されているが,私も同様の意見である.このため⑦「認知症ではない」と記載するためには絶対に認知症ではないとの証拠固めをする必要がある.認知症なのか否かの判断ができないときには⑥を選択する.この場合,半年間は確定診断を下すことに猶予が与えられるが,認知症の診断に消極的であったり,自信がないという理由で判断の先送りをした場合,交通事故のリスクがある状態での運転を認めることになってしまう.

【医師は正しく認知症の診断を行わねばならない】

2017年11月に「月刊交通」誌に掲載された「改正道路交通法に基づき提出される認知症診断書の現状と課題」 によると,診断書の内訳は,認知症(上記①~⑤)が19.1%,⑥認知機能低下が57.1%,⑦認知症ではないが23.7%であった.また平成30年度の警察庁報告書「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」でも認知症(①~⑤)が18.8%,⑥認知機能低下が59.8%,⑦認知症ではないが21.4%と報告されている.つまり第一分類の相当数は認知症に進展している可能性があると考えられるにかかわらず,認知症と診断される割合がわずか20%弱ということになる.警察庁報告書でも⑥の判定保留が2/3と割合が高いことが指摘されている(図).川畑先生は「認知症との診断に自信を持てない,診断したくないとの思いの結果,認知症以外の病名が記載されているのではなかろうか」と考察している.認知症患者さんが交通事故を来すリスクを考えると,診断書を作成する医師は適切に認知症を診断する能力がなくてはならない.

【しかし運転免許に関連する認知症診療は,通常の認知症診療以上に診断が難しい】

運転免許に関連する診療と,物忘れ外来等の通常診療には大きな違いが存在する.すなわち,前者では①認知症が軽微,軽度の患者が多く,そもそも診断が難しい,②物盗られ妄想や暴力行為,幻覚などの周辺症状(BPSD)を示す患者が少ない,③(①②のために)家族が認知症との視点で患者を見ていない,④患者本人が診療に前向き,協力的でないことが挙げられる.①②のような症例を簡便に認知症と診断する方法はなく,詳細で丁寧な問診,診察,神経心理検査,画像検査を行い,総合的に臨床診断を下すしかない.

【運転免許に関連する診断では,家族から認知症を疑う病歴を聴取しにくいことを認識する】

上述のように,認知症が軽微,軽度の場合,かつ目立った周辺症状を示さない場合,家族はおかしいと思わず,生活にも支障はないと考えるため,本人が運転免許を更新したいと述べても反対しないことも多い.このため,家族から物忘れ症状の進行の悪化を聴取できる事例は少ない.家族の話を鵜呑みにしないことも必要である.

また家族との議論において,とくに程度が軽微である事例や診断書作成に納得されていない事例では,不満にともなうトラブルが生じる可能性がある.家族の態度からトラブルが予想される事例や,認知症の診断が難しい事例は,かかりつけ医,非専門医は専門医に紹介したほうが無難と思う.

【家族と医師は自主返納制度を有効に利用する】

警察庁報告書(図)を見てわかるように,免許断念のなかで最も多いのが自主返納である.自主返納のきっかけは自分からが66%(からだが弱ってきた>高齢者による事故のニュースを見た)で,残り32%は家族(家族からの一言)である.医師の勧めは1%未満と想像以上に少ない.第一分類となった場合,家族はその意味の重さを認識する必要がある.医師も診断書作成を依頼された際,自己返納制度を積極的に伝える必要がある.家族や医師が自主返納の勧める方法としては,①年齢,運動機能の衰えを伝える,②交通事故の重大さを伝える,③賠償金や罪の重さを伝えるといった方法がある.

【認知症の病型ごとの問題を知る】

最後に,認知症の種類によって交通事故や交通違反の内容に違いがあることを知っておくべきである.「レビー小体型認知症や血管性認知症ではとくに交通事故を起こしやすい」ので注意が必要である.逆に交通事故や違反の種類は,認知症の病型を推定することにも役立つ.以下,病型ごとの特徴をまとめる.

①アルツハイマー型認知症:記憶障害や見当識障害,注意障害が原因となる.交通違反(赤信号無視や一時停止違反など)が多い.自分で起こした事故について覚えていない,あるいは適切に説明できない.

②レビー小体型認知症:視覚認知障害によって物損や追突,中央線越えなどの事故を起こす.覚醒度の変動や一過性意識消失によって人身事故を起こしうる.

③前頭側頭型認知症:社会的規範を守れず,速度違反で捕まる.また交通事故を起こしても我関せずで,現場から立ち去ったり,事故関係者への執拗な攻撃が見られる可能性がある.

④血管性認知症:運動障害(片麻痺や運動失調)や思考動作の緩慢が原因で事故を起こしやすい.

【終わりに】

医師は運転免許に関連する認知症診断が難しい理由(とくに家族からの病歴聴取の難しさ)や,認知症ごとの運転リスクを正しく理解する必要がある.認知機能検査で第一分類となっても本人が運転継続を希望した場合,家族や医師も客観的に運転を継続することの是非を考え,その結果によっては診断書作成前に自主返納を勧める必要がある.安全と引き換えに生活の足を手放した高齢者へのサポートのあり方が問われていることは言うまでもない.遠方の専門病院への通院回数を減らすために,近隣のかかりつけ医を探し連携するなど医師にもできることはある.

川畑信也.知っておきたい改正道路交通法と認知症診療

平成30年度 警察庁事業「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」(2019. 3月)

川端信也.認知症患者における自動車運転の実態.日本精神科病院協会雑誌35. 455-462. 2016