感嘆して思わず仰け反ったNature誌論文です(解説動画をご覧ください).主人公は40歳のGert-Jan Oskam氏,バイク事故による頸髄損傷により12年間にわたって下半身不随,上肢も一部麻痺になってしまいました.スイス連邦工科大学ローザンヌ校のCourtine博士は,記者会見で「我々はOskam氏の意思を捉え,その意思を脊髄への刺激に変換し,自発運動を再び獲得させることに成功した」と述べています.

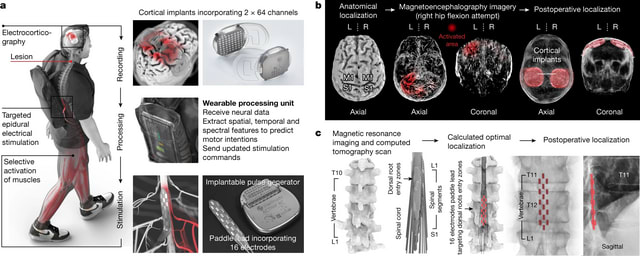

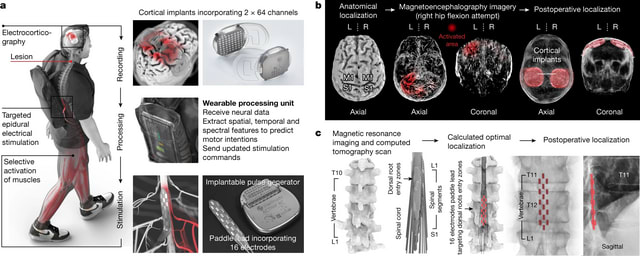

博士らは2018年,脊髄の電気刺激と集中的リハビリにより,脊髄損傷患者の再歩行が可能となることを実証しました.しかしその効果は不十分であったため,さらに研究が進められました.Oskam氏が身体のさまざまな部分を動かそうとしたときに,脳のどの部分が電気信号を発するか,つまりその「意思」を解読するために,機械学習プログラムを使った観察を行いました.そしてこの人工知能の「デコーダー」により,特定の電気活動を特定の意思に結びつけることが可能になりました.整理すると「デコーダー」を用いて,大脳皮質の電気活動を「意思」として読み取り,筋の動きにつなげることに成功したということです.博士らはこの治療を「脳・脊髄インターフェース(BSI)」と名付けました.Oskam氏の脳に64の電極をもつ円盤状インプラントを2つ,そして脊髄にもインプラントを植え込み,その間をワイヤレスの「デジタルブリッジ」でつなぎ,損傷部分を迂回させたということになります.

インプラント後の数カ月間,博士らはBSIを微調整し,歩行などの動作により適したものにしました.これにより歩行が可能になり,さらに階段も上れるようになりました.開始1年後,これらの効果は持続しているだけでなく,驚くべきはインプラントのスイッチを切った状態でも,自発的に松葉杖で歩けるなど,神経学的な回復の兆しが見られたことです!つまりBSIは自発的な運動を回復させるリハビリ効果を有していたわけです.Oskam氏が「以前の装置は,刺激が私をコントロールしていましたが,今は私の思考で刺激をコントロールしています」と話したことは印象的です.

夢のような治療で,脊髄外傷以外にも,脊髄炎や脊髄血管障害などによる後遺症にも応用できると思われます.これからの時代は,薬剤だけでなく,このようなデバイスで神経疾患の克服を目指すことになると実感しました.幹細胞療法の競合治療とも言えますが,むしろさらなる機能回復を目指して併用することができると思います.ただし限界として,現在のBSIは歩行には適しているものの,上肢機能や直腸膀胱機能の改善は難しいこと,手術は侵襲的で感染リスクがあること(事実,Oskam氏の脳インプラントの1つは約5ヵ月後に感染症で除去されている),リハビリが必要であることが挙げられます.しかし博士らは,さらなる進歩によって,この治療法が将来,より身近になると考えています.「この技術を必要とするすべての患者さんのために世界中で利用できるようにすること,それこそが私たちの真の目的です」とCourtine博士は語っています.

Lorach H, et al. Walking naturally after spinal cord injury using a brain-spine interface. Nature. 2023 May 24.

解説動画

博士らは2018年,脊髄の電気刺激と集中的リハビリにより,脊髄損傷患者の再歩行が可能となることを実証しました.しかしその効果は不十分であったため,さらに研究が進められました.Oskam氏が身体のさまざまな部分を動かそうとしたときに,脳のどの部分が電気信号を発するか,つまりその「意思」を解読するために,機械学習プログラムを使った観察を行いました.そしてこの人工知能の「デコーダー」により,特定の電気活動を特定の意思に結びつけることが可能になりました.整理すると「デコーダー」を用いて,大脳皮質の電気活動を「意思」として読み取り,筋の動きにつなげることに成功したということです.博士らはこの治療を「脳・脊髄インターフェース(BSI)」と名付けました.Oskam氏の脳に64の電極をもつ円盤状インプラントを2つ,そして脊髄にもインプラントを植え込み,その間をワイヤレスの「デジタルブリッジ」でつなぎ,損傷部分を迂回させたということになります.

インプラント後の数カ月間,博士らはBSIを微調整し,歩行などの動作により適したものにしました.これにより歩行が可能になり,さらに階段も上れるようになりました.開始1年後,これらの効果は持続しているだけでなく,驚くべきはインプラントのスイッチを切った状態でも,自発的に松葉杖で歩けるなど,神経学的な回復の兆しが見られたことです!つまりBSIは自発的な運動を回復させるリハビリ効果を有していたわけです.Oskam氏が「以前の装置は,刺激が私をコントロールしていましたが,今は私の思考で刺激をコントロールしています」と話したことは印象的です.

夢のような治療で,脊髄外傷以外にも,脊髄炎や脊髄血管障害などによる後遺症にも応用できると思われます.これからの時代は,薬剤だけでなく,このようなデバイスで神経疾患の克服を目指すことになると実感しました.幹細胞療法の競合治療とも言えますが,むしろさらなる機能回復を目指して併用することができると思います.ただし限界として,現在のBSIは歩行には適しているものの,上肢機能や直腸膀胱機能の改善は難しいこと,手術は侵襲的で感染リスクがあること(事実,Oskam氏の脳インプラントの1つは約5ヵ月後に感染症で除去されている),リハビリが必要であることが挙げられます.しかし博士らは,さらなる進歩によって,この治療法が将来,より身近になると考えています.「この技術を必要とするすべての患者さんのために世界中で利用できるようにすること,それこそが私たちの真の目的です」とCourtine博士は語っています.

Lorach H, et al. Walking naturally after spinal cord injury using a brain-spine interface. Nature. 2023 May 24.

解説動画