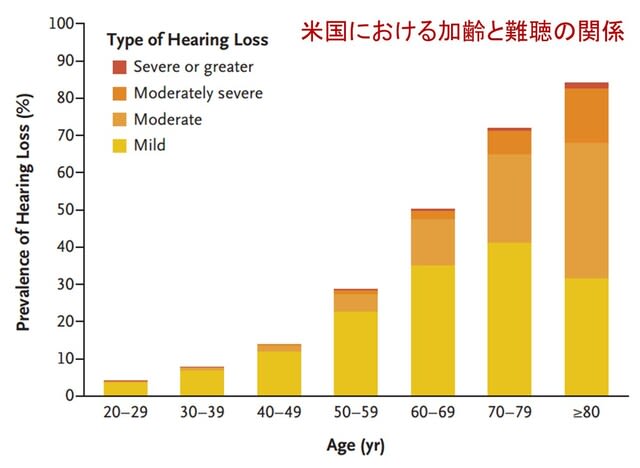

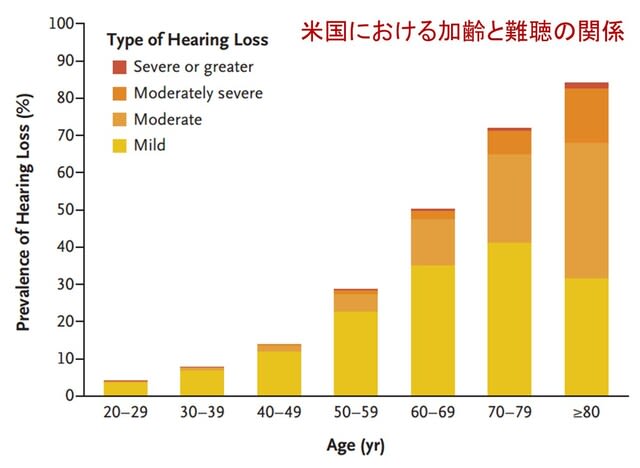

New Engl J Med誌最新号に「加齢性難聴と認知機能障害」に関する総説が掲載されています.難聴は加齢とともに徐々に増加します(図1).内耳(蝸牛)の有毛細胞が徐々に喪失することが主な原因です.また難聴のリスク因子としては加齢のほか,皮膚の色,男性,騒音暴露が知られています(皮膚の色はメラニン量のことです.メラニンは内耳の有毛細胞にも存在し,酸化ストレスに対して保護的な役割を果たします).

さて本題ですが,難聴は認知症リスクの増大をもたらします.認知症予防について提言を行っているランセット委員会は,中年以降の難聴を「認知症の最も重要な修正可能なリスク因子」と報告しています.難聴なしの人と比較して,補聴器を使用しない難聴の人は,全認知症のリスクが増加しますが(ハザード比1.42),補聴器を使用していれば増加しません!(同1.04).また補聴器は認知機能低下のリスクがある高齢者において3年以内の認知機能低下を48%抑制することも報告されています.

よって難聴対策が求められますが,まず大切なのは自分の聴力を知ることです.論文ではスマホを使って聴力の自己検査をするHearing Number(聴力ナンバー)が紹介されています(www.hearingnumber.org).アプリをDLし,試したところ日本語化されていて自分の聴力ナンバーを測定できました(図2).これは会話の聞き取りやすさを左右する4つのピッチ(500,1000,2000,4000Hz)における聴力の平均値です.専門的に言えば,聴力閾値の4周波純音平均「PTA4」と呼ぶそうです.

【参考】正常:20dB未満,軽度難聴:20~34,中等度難聴:34~49,高度難聴:50~64,重度難聴:65~79

米国では規制緩和で,2022年から処方箋なしで,このスマホデータがあれば市販の補聴器が購入できるそうです.補聴器の普及を妨げているもう一つの原因は高額な価格ですが,米国では市販補聴器市場が成熟しているため,2~3年以内にそのコストは,高品質ワイヤレスイヤホンと同等になると予想されているとのことです.一方,重度の難聴(片耳または両耳のPTA4が60dB以上)の場合,人工内耳の適応になります.

Lin FR. Age-Related Hearing Loss. N Engl J Med. 2024 Apr 25;390(16):1505-1512.(doi.org/10.1056/NEJMcp2306778)

★以上のように,難聴対策はおそらくアルツハイマー病に対する抗体薬よりもコスパが良く,かつ効果も高い可能性があります.今後,耳鼻咽喉科と脳神経内科が連携して取組むべき領域と言えます.月末から開催される日本神経学会学術大会にて,難聴対策の大切さを議論するシンポジウムを企画しました.日本医学会連合の支援のもと,日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会と日本神経学会が連携して行っている領域横断的連携活動事業(TEAM事業)『加齢性難聴の啓発に基づく健康寿命延伸事業』の一環として行われます.以下,ご案内です.ぜひご参加ください.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

シンポジウム29:認知症のリスク因子としての「難聴」を取り巻くエビデンスと今後の施策

座長:和佐野浩一郎(東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科),下畑享良(岐阜大学大学院医学系研究科)

演者:

◆篠原もえ子(金沢大学附属病院)「認知症予防の現状」

◆佐治直樹(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター)「高齢難聴者の認知機能」

◆和佐野浩一郎(東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科)「難聴に関連したこれまでのエビデンスと今後取り組みべき課題」

◆和田幸典(厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課)「難聴対策推進議員連盟からの提言「JapanHearingVision」について」

2024年5月31日(金) 09:45~11:45(120分)(敬称略)

さて本題ですが,難聴は認知症リスクの増大をもたらします.認知症予防について提言を行っているランセット委員会は,中年以降の難聴を「認知症の最も重要な修正可能なリスク因子」と報告しています.難聴なしの人と比較して,補聴器を使用しない難聴の人は,全認知症のリスクが増加しますが(ハザード比1.42),補聴器を使用していれば増加しません!(同1.04).また補聴器は認知機能低下のリスクがある高齢者において3年以内の認知機能低下を48%抑制することも報告されています.

よって難聴対策が求められますが,まず大切なのは自分の聴力を知ることです.論文ではスマホを使って聴力の自己検査をするHearing Number(聴力ナンバー)が紹介されています(www.hearingnumber.org).アプリをDLし,試したところ日本語化されていて自分の聴力ナンバーを測定できました(図2).これは会話の聞き取りやすさを左右する4つのピッチ(500,1000,2000,4000Hz)における聴力の平均値です.専門的に言えば,聴力閾値の4周波純音平均「PTA4」と呼ぶそうです.

【参考】正常:20dB未満,軽度難聴:20~34,中等度難聴:34~49,高度難聴:50~64,重度難聴:65~79

米国では規制緩和で,2022年から処方箋なしで,このスマホデータがあれば市販の補聴器が購入できるそうです.補聴器の普及を妨げているもう一つの原因は高額な価格ですが,米国では市販補聴器市場が成熟しているため,2~3年以内にそのコストは,高品質ワイヤレスイヤホンと同等になると予想されているとのことです.一方,重度の難聴(片耳または両耳のPTA4が60dB以上)の場合,人工内耳の適応になります.

Lin FR. Age-Related Hearing Loss. N Engl J Med. 2024 Apr 25;390(16):1505-1512.(doi.org/10.1056/NEJMcp2306778)

★以上のように,難聴対策はおそらくアルツハイマー病に対する抗体薬よりもコスパが良く,かつ効果も高い可能性があります.今後,耳鼻咽喉科と脳神経内科が連携して取組むべき領域と言えます.月末から開催される日本神経学会学術大会にて,難聴対策の大切さを議論するシンポジウムを企画しました.日本医学会連合の支援のもと,日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会と日本神経学会が連携して行っている領域横断的連携活動事業(TEAM事業)『加齢性難聴の啓発に基づく健康寿命延伸事業』の一環として行われます.以下,ご案内です.ぜひご参加ください.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

シンポジウム29:認知症のリスク因子としての「難聴」を取り巻くエビデンスと今後の施策

座長:和佐野浩一郎(東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科),下畑享良(岐阜大学大学院医学系研究科)

演者:

◆篠原もえ子(金沢大学附属病院)「認知症予防の現状」

◆佐治直樹(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター)「高齢難聴者の認知機能」

◆和佐野浩一郎(東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科)「難聴に関連したこれまでのエビデンスと今後取り組みべき課題」

◆和田幸典(厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課)「難聴対策推進議員連盟からの提言「JapanHearingVision」について」

2024年5月31日(金) 09:45~11:45(120分)(敬称略)