2014年12月14日、日曜日、選挙の日、晴天。

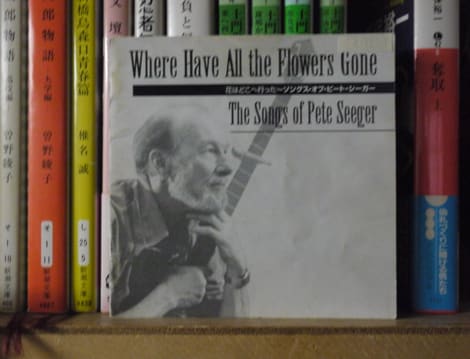

娘が持ってきたDVD「I‘MNOTTHERE」(2007年の作品)、ボブ・ディランの生き越し方を捉えた映画を見ながらこの一文を書きはじめた。

娘は来年の干支(えと)羊を書いてプリントごっこで我が家の年賀状をプリントしている。いつものことなので、色やその組み合わせにうるさい両親の言うことを面白がって!

6人によるボブ・ディランの一人、リチャードギアが出てきた。

聞いてくれ、俺たちは行くところが無いんだ(I´MNOTTTHERE)、不器用でね!そして暴徒に、悪党が悪党につかまった、真に自然なのは夢だけだ、こういう6人のボブ・ディランにボブ・ディランの唄がかぶさる。・・僕はもういない、僕は去る・・と!

さて選挙。選挙権を得てから五十数年、僕は棄権したことは一度もない。

僕の選挙区、投票に値する人物が居ないがそれでも出かける。年賀状が刷り終わったら娘は東京に戻り、投票に行くという。

ところで札幌。この秋にヒヤリングした上遠野克さんの稿を起稿するが、一昨日電話をしたら克さんが戻るのは夜遅くなりそうだとのこと、スタッフの(愛弟子)の橋村君とやり取りして気になって聞いたら5,6センチくらいの積雪、まだこんなものですといって写真を送ってくれた。一面の白雪、札幌は雪景色だ。さてこの雪は根雪になるのだろうか!