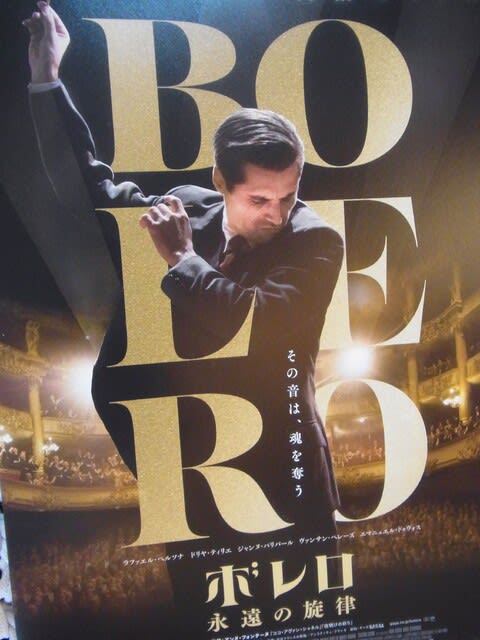

■映画「ボレロ 永遠の旋律」原題₌Boleroを観る■

~Boléroの源は、Bach のパッサカリア~

~ラヴェルの人物像、Boléro創造までの軌跡を美しく典雅に映像化~

2024.9.23 中村洋子

お彼岸も過ぎ、長く過酷だった炎暑がやっと峠を越えました。

少し、秋らしくなりました。

能登は元旦の地震に続き、また大きな水害に見舞われました。

本当に胸が痛みます、心よりお見舞い申し上げます。

★フランス映画「ボレロ 永遠の旋律 Bolero」を先日鑑賞しました。

https://eiga.com/movie/101824/

Maurice Ravel モーリス・ラヴェル(1875/3/7-1937/12/28)が、

「Boléro」を作曲するまでの軌跡を、主軸とし、

ラヴェルがどんな人物だったかに迫った、いつまでも

心に残る作品です。

幼少期から、最晩年の脳手術と死に至るまで、数々の挫折や苦悩、

彼を支え続けた多くの人達、第一次世界大戦後「Les Années

folles 狂乱の時代」と言われた1920年代のパリと、サロン、

それらが、数々のエピソードを交えて描かれ、観客は、その場に

居合わせたような感慨も得られます。

★大作曲家を主人公にした映画は、がっかりしたり、あきれたりする

ことが多いのですが、この映画には、監督や俳優、スタッフの

ラヴェルに対する尊敬と愛情が、にじみ出ています。

丹念な資料渉猟を経た後、各場面が、一幅の名画のように美しい映像

として結実しています。

ラヴェルの音楽も、いい間合いで自然に流れ込みます。

★監督はAnne Fontaine アンヌ・フォンテーヌ(1959年~)、

フランスで活躍する映画監督・脚本家・女優です。

私は、以前鑑賞した彼女の監督作品「夜明けの祈り 」(2016)、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9C%E6%98%8E%E3%81%91%E3%81%AE%E7%A5%88%E3%82%8A

には、大いに感動しました。

★「夜明けの祈り」は第二次世界大戦後、実際にポーランドの修道院

で起こった、妊娠をめぐる悲劇を映画化したものです。

厳しい内容ながらも、雪に埋もれた修道院の光景など、未だに脳裏に

焼き付くほど印象深く、美しかったです。

監督はインタビューで「画家※ラ・トゥールの描く蝋燭の焔が、

女性の顔を照らし出す様などを参考とした」と、語っていました。

(https://www.kirishin.com/2017/08/06/7889/ )

★今回もフォンテーヌ監督の作品なので、期待半分と、でもやっぱり

「大作曲家の映画は・・」という、心配半分でした。

昔鑑賞しました、ブラームスを主人公にした映画では、若きブラーム

スがクララの前で宙返りをして見せ、あきれた思い出があります。

収穫前のお米

★心配は杞憂、大満足でした。

コンサートでも、良い演奏を聴きますと翌日まで機嫌よく過ごせます。

「Bolero」を観た後、とても良い気持ちで酷暑の辛さも和らぎました。

★フォンテーヌ監督(1959年ルクセンブルク生、リスボンから

パリに転居)の父は、オルガニストで音楽の教授だったそうです。

幼少時からご家庭には、本物の音楽が満ち溢れていたのでしょう。

★映画の中で散りばめられた音楽は、このようなものでした。

https://wmg.jp/alexandretha/discography/29080/

映画の冒頭に「今やラヴェルのボレロは、全世界で15分に一回演奏

されています」というテロップ。

ジャズやら、「Boléro」に歌詞をつけた歌、日本人女性達の

アンサンブルやら、いろんな形態、編成のボレロを弾く画面が

次々に映し出されていきます。

★その中で、いわゆる正統派のオーケストラの場面は、

チェリビダッケがオーケストラを指揮する、白黒の画面だったのです。

Sergiu Celibidache セルジュ・チェリビダッケ (1912-1996)を

登場させるとは、「本当のクラシック音楽を理解している・・・」

と驚き、ワクワクしました。

★何故かといいますと、「Boléro」の演奏は、速いテンポと扇情的な

解釈が横行しているのですが、チェリビタッケは、ラヴェルが望んだ

テンポにかなり肉薄しており、聴いていて心地よかったからです。

★このテンポの問題は、映画の中で「Boléro」に限らず、他のラヴェル

の作品に対しても、ラヴェルの見解が、時折挟み込まれていました。

冒頭の多様な「Boléro」演奏の後、場面は一転して、

ラヴェルと、ロシア出身のバレリーナ、Ida Rubinstein

イダ・ルビンシュタイン(1885-1960)が、待ち合わせる場面に。

奇妙にも、たくさんの歯車やギヤ、機械がガチャガチャと騒音を

立てながら動き回っている工場で、二人は会います。

書き終えたばかりの「Boléro」の楽譜を、イダに渡すためです。

イダは、ラヴェルに自分が躍るバレーの音楽を委嘱したのです。

★私は、ラヴェルがイダに渡したであろう「Boléro」の「自筆譜

ファクシミリ」を見ましたが、ラヴェルにしては珍しく、早書きの筆致

でしたので、驚きました。

★ラヴェルは通常、自作品の楽譜は完成稿のみ残し、

メモや下書きは一切残さず、廃棄しています。

ラヴェルの完成稿は、実に緻密で、疑義を差し挟むところなど

全く、ありません。

ところが、この「Boléro」のスコアは、ほとんど走り書きのような

感じを受けるところもあります。

大急ぎで、イダ・ルビンシュタインのバレーの初演に間に合わせようと

していたかが、よく伝わってきます。

★映画に戻りますと、当初ラヴェルはイダの委嘱作品を、

アルベニスの「イベリア」のオーケストラ編曲にしようとしました。

ラヴェルには、ムソルグスキー「展覧会の絵」のオーケストラ編曲

もあり、彼にとって、編曲も作曲と同じ、創造作品なのです。

★映画では、編曲に取り掛かった後、既に編曲の権利を、

別の作曲家が取得していたことが分かり、途中まで苦労して書いた

編曲が使えなくなったために、急遽、新作「Boléro」を書いた、

という設定になっています。

実際は、スペインの作曲家・指揮者のEnrique Fernández Arbós

(1863-1939)エンリケ・フェルナンデス・アルボスが、著作権を

既に取得し、編曲も行っていたのですが、アルボスはこの件を

知ると、「喜んで著作権を放棄し、ラヴェルに編曲を任せよう」

と、申し出たそうです。

真相は、ラヴェルがやむを得ずではなく、自発的に「Boléro」

の作曲に取り組んだ、と言えるでしょう。

私は、映画で史実への忠実さを、厳密に求める必要はないと

思います。

映画も芸術作品です、ある種の虚構は容認できると思います。

秋の収穫

★映画のパンフに、ラヴェル本人へのインタビュー記事が、

掲載されていました。

/////////////////////////////////////////////

「作曲のインスピレーションの多くは、機械から得た。工場に行って、巨大な機械が動いているのを見るのが好きなんだ。 『ボレロ』も工場からインスピレーションを得た。

いつかこの曲を、巨大な工場をバックにして演奏してもらいたいと思っている」(イブニングスタンダード紙 1932年2月24日) 訳:前島秀国。

「工場には、なんと音楽的な物語があふれているのだろう! 音楽家は、 歴史家や小説家と協力しながら、現在の機械の物語を我々の子孫に伝えていかなければならない。 これまで自然や戦争など、あまたのテーマが音楽で 表現されてきたのに 音楽家たちが素晴らしい工業の発展を音楽にしていないのは驚くばかりだ。オネゲル、モソロフ、 シェーンベルク といった作曲家は 機械から多くのインスピレーションを得ている。 私の『ボレロ』も 始まりは工場だった。 いつの日か、巨大な工場製品を背景にしてこの曲を 演奏してみたいものだ」( ニューブリテン誌 1933年8月9日)訳:前島秀国。

/////////////////////////////////////////////

★一般の人には、騒音にしか聞こえない工場の機械音を、

ラヴェルの天才は、小気味よくリズムを刻む、隠れた新しい音楽で

あると、”嗅ぎつけた”のかもしれませんね。

★「Boléro」の作曲と初演がなされた1928年当時のラヴェルには、

チャップリンが後年「モダンタイムズ」(1936年)で描いた

工業化がもたらす非人間化への危機感は、なかったのでしょうね。

★私は、ラヴェルが「Boléro」を1930年に、ラムルー管弦楽団

Orchestre Lamoureux(Concerts Lamoureux)を指揮した

演奏の録音を、聴きました。

しかし、その演奏は「機械的」では、決してありませんでした。

Tambours(Snare Drums)スネアドラムによる、延々と無限に

続くリズムに乗って、フルート、クラリネット、ファゴット・・・と

異なる音質で、同じ旋律を歌わせていく手法は、まるで当のラヴェル

の「マ・メール・ロワ Ma Mère l'Oye」のように、

繊細にして、夢うつつの世界を揺蕩う(たゆとう)ような、

産まれ出たばかり雛をそっと抱くような、優美な印象でした。

★ラヴェルは「Boléro」を、「機械への賛歌」とイメージしながらも、

そこには彼の本質である、傷つきやすいデリケートな

感情が内包されていると、思います。

★ところがイダ・ルビンシュタインの「Boléro」の振り付けと踊り

は、それとは正反対の、扇情的で肉感的なものでした

映画でもラヴェルと、イダの対立がくっきり描かれます。

ラヴェルは「Boléro」のリハーサルで「この曲は近代への賛歌だ。

Boléroは、バッカナールBacchanalesではない!」とイダに抗議。

バッカナール Bacchanalesは、飲めや歌えのお祭り騒ぎや、

奔放な快楽を表現する踊りの意味です。

古代ローマのバッコス祭り、酒神祭が語源。

映画では、この訳語を「娼館ではない!」としていました。

それに対してイダはこう答えます。

「工場の労働者はオペラ座には来ない!」、

「この曲は(委嘱した)私のものよ!」

★「Boléro」の解釈をめぐるラヴェルとイダの対立は、

現代までも、尾を引いていると思います。

ビシビシと速いテンポで、官能的に演奏するか、

ラヴェルの求めたテンポで、心の中の無限の花束を表現するか。

★優れた映画は、ちょっとしたワンシーンがいつまでも、

脳裏に残ることがあります。

ラヴェルの Montfort-l'Amaury モンフォール=ラモーリーの自宅

で、彼が愛用したピアノ「GAVEAU」をじっくり見られること。

ラヴェルは1915年40歳で、第一次世界大戦に応召しました。

彼は野戦病院で、重症の兵士を垣間見ます。

身体中怪我だらけで、ベッドに伏せることができず、

ベッドの上に、あたかも空を飛んでいるかのように、

宙づりにされていました。

ラヴェルは母への手紙で「彼は、まるで天使の様にハンモックに

吊るされている」と書き送っています。

★映画からは離れますが、常にラヴェルを見守り支えているピアニスト

として描かれている Marguerite Long マルグリット・ロン

(1874-1966)は、夫マルリアーヴが、第一次世界大戦に従軍し、

1914年、戦死しています。

ラヴェルのピアノ独奏曲「クープランの墓」6曲は、ロンの亡き夫に

献呈されています。

★映画では、ラヴェルのパトロンでもあり、憧れの女性として描かれた

Misia Sert ミシア・セール(1872-1950)とラヴェルは、サロンで

「マメールロワ Ma Mère l'Oye」を、連弾する場面があります。

ミシアの異母弟 Cipa Godebski ゴデブスキ(1875-1937)は、

パリで、作曲家、詩人、画家等、芸術家達のサロンを

主宰していました。

彼の二人の子供、6歳と7歳のMimi ミミと、Jean ジャンの為に

この連弾曲は書かれ、そして二人に献呈されています。

ラヴェルの暖かい人柄が伺えますね。

★映画では、ラヴェルは「弟や友人が戦っているのに、僕だけ戦わ

ないわけにはいかない」と、自発的に第一次世界大戦に応召します。

しかし、映画には触れられませんでしたが、サン=サーンスや

デュボア、ダンディによって結成された、フランス音楽防衛連盟

la Ligue la Nationale pour la Defense de la Musique Française

が、ドイツの現代音楽の演奏を禁止しようとした時、ラヴェルは

それに反対し、同盟にも参加しませんでした。

そのために逆にラヴェルの作品は、連盟のコンサートから

締め出されます。

実に立派な態度ですね。

つい最近、現代の日本でも、同じような現象が起きています。

歴史は繰り返します。

★「Boléro」は、実に独創的で画期的な作品です。

しかし私は、彼が無からこの形式を思いついたとは思いません。

私見ですが、ラヴェルが「Boléro」の形式を発想した時、

おそらく彼の頭の中には、Bach バッハのオルガン曲パッサカリア

Passacaglia BWV582があったのではないでしょうか。

オルガンのペダル(足鍵盤)によって、8小節の旋律がまず提示され、

その後何度も、この旋律がペダルで繰り返される中、

この旋律をバス声部として、その上に鍵盤上の両手によって、

次々に上声が奏され、変奏されていきます。

「Boléro」は、Bach バッハの名曲と同じ発想だと私は思います。

「Boléro」は、新しい衣を羽織っていますが、

オーソドックスで古典的でしょう。

★映画の最後は、脳の手術の為に、モンフォール・ラムリーの自宅を、

迎えの車で離れる場面から始まりました。

家政婦さんのマダム・ルヴロが、ラヴェルが持ち忘れたお気に入りの

エナメル靴を持って、出発する車を追います。

靴を差し出す彼女に「いらない・・・後で持ってきて」という死を予感した

ラヴェルの表情は、切ないですね。

「いらない」だけでは、ルヴロさんが心配し、落胆するだろう。

だから「あとで持ってきて」と言い足したのです。

★ちょうど30年前ですが、この自宅が現在の「ラヴェル博物館」に

なる前、「ラヴェルの家」と呼ばれた頃、私はここを訪れました。

その夏の日を懐かしく、思い出しました。

なんと閉館日でしたが、ベルを鳴らし、応対の老婦人に懇願し、

中を見せてもらうことができました。

想像していたより、小ぶりで簡素な家でした。

現代の売れっ子音楽家のように、裕福でもなかったラヴェルを

支えたのは、弟や友人達だったのでしょうね。

この映画から、彼らの暖かさがひしひしと伝わってきます。

★この映画のもう一つの魅力、それは衣装です。

ラヴェルは登場するたびに、溜息が出る様な背広を披露。

シックです、感嘆あるのみです。

女性たちのコスチュームは、豪奢でありながら、優美でノーブル。

このオートクチュールを堪能するためだけでも、

この映画は、観る価値があります。

★映画の場面で、ラヴェルはゴデブスキとレストランに向かいます。

路上で、Boléroの旋律を鼻歌交じりで 口ずさむ男性を見かけた

ラヴェルは、思わず顔をしかめます。

Boléroは、もう人口に膾炙していたのです。

私はラヴェルの気持ちがよく理解できます。

彼は「僕の代表作は、長い年月、彫琢し、練りに練って磨き上げた

作品群だ。決して Boléroではない!」と、

心の中で叫んだのでしょう。

★同じことは、Sergei Rachmaninov ラフマニノフ(1873-1943)の

「前奏曲 嬰ハ短調」Op3-2「鐘」(1892年)にも言えます。

確かに一度聴いたら、忘れることができないほど魅力的では

ありますが、あまりに有名になったこの作品を、後年ラフマニノフ自身

が嫌悪するようになったことと、事情は似ています。

ごく短い前奏曲で、自分の代表作とは思っていなかったのでしょう。

ラヴェルもラフマニノフもこれらの曲によって、自分が評価される

ことには、いたたまれない気持ちがしたことでしょう。

ヤマボウシの実

★フランス語の予告編は素晴らしい(日本語版はどうして通俗的?)

https://youtu.be/Iodered7IbQ

https://youtu.be/8pS3S1QXQOg

★Ravel's Boléro, Lamoureux Orchestra, directed by Ravel himself, first part

https://en.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro

★Ravel: Boléro Conducted by Ravel (1930)

https://youtu.be/oT42-c03vnI?si=BSR4ZRXMYbdL2guF

※■私の新著《11人の大作曲家「自筆譜」で解明する音楽史》発売■

2022-05-31

https://blog.goo.ne.jp/nybach-yoko/m/202205

※■≪クラシック音楽の真実は 大作曲家の「自筆譜」にあり!≫出版■

~「音楽の大福帳」が本となり、2月5日に出版されます~

2016-02-03

https://blog.goo.ne.jp/nybach-yoko/d/20160203

https://blog.goo.ne.jp/nybach-yoko/d/20160215

https://blog.goo.ne.jp/nybach-yoko/d/20160219

※当ブログ ■ラフマニノフ 「 鐘 」 の源泉は、何処から来ている?■

2010-03-12 も参照

https://blog.goo.ne.jp/nybach-yoko/e/7b5c30320de10bb5f2161c4a43aec926

※パリ1920年代「狂騒の20年代」を生きた芸術家たちを描いた映画

について、当ブログ■ Woody Allenn ウッディ・アレンの映画

「 Midnight in Paris 」を見る■2012.8.12も参照。

https://blog.goo.ne.jp/nybach-yoko/d/20120812

※Georges de La Tour ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593-1652)

は、フランス・ロレーヌ地方で17世紀前半に活躍。蝋燭などの光源を

画中に置くことで、暗闇の中で人物の顔がほの暖かく浮かび上がる、

その神秘的で静謐な画像から「夜の画家」と呼ばれる、という。

茗荷

※copyright © Yoko Nakamura

All Rights Reserved

▼▲▽△無断での転載、引用は固くお断りいたします▽△▼▲