昨日横屋に泊まったドイツ人は伊予三芳駅近くにある光明寺の通夜堂から横峰寺を越えて新居浜の横屋まで50㎞を歩いて、宿に着いたのは20時。疲労困憊だった。暗い中を歩くのは駄目だし、予約なしでそんな時間に飛び込むのもどうかとは思うけれど、横屋の女将さんはスペインの巡礼路も歩いているので気持ちよく泊めてあげたそうです。横峰越えの50㎞はさすがにやったことはないけれど、もしやったとしてぼくなら17時に宿に着く自信はあります。50㎞平均で23日で一巡する人、55㎞平均で20日で一巡する人にも会ったことがありますが、ぼくはそこを目指す気は全くありません。ぼくは修行をするために四国に行くのではなく楽しむために行く。出来るだけ楽して歩きたい、足を痛めて途中リタイアしたことも2回あるから8時間以上は歩かない、出来るだけ7時間半以内でおさめます。

手術直前の視力は0.1と0.2、術後1週間で0.7と0.8まで回復、1ヶ月検診では0.8と1.2、そして今日の2ヶ月検診では1.0と1.2、先生も驚くほどの回復ぶりです。この1ヶ月でも網膜中央部のふくらみがさらに落ち着いてきて左目の視力が改善されました、先生はステロイド系の薬を使えばもっと改善されるかもしれないけれどもう一月様子を見ようということになりました。裸眼でパソコンやテレビの小さい文字もはっきり見えるようになったので、このままでも十分ですが。

宿の予約

この春泊る宿を改めて調べなおしていたら、ふれあいの里さかもとと森本まるがネットで予約できるようになっていたので早速送信しました、今回泊る33軒のうち16軒がネット予約可能になりました。

並べ替え

西国三十三観音巡礼を見やすくするために3部に分けて並べ替えました。

カテゴリーをクリックすれば上から順番に続けて見られるようにしました。

1部は伊勢神宮から2番紀三井寺までの10日間、

2部は日帰りで巡った紀三井寺から26番一乗寺までの15日間、

3部は27番円教寺から33番華厳寺までの10日間、最初の2日と最後の3日は日帰りです。

9時38分、伊勢市駅を出たところ、近鉄線でもこちら方面はスルッとKANSAIの圏外で乗り越し精算機がなくて改札の手前で少々うろたえました。しかも改札はJRの改札、どうしたらいいか分からなくてJRの人に訊いたら改札を出て2番の近鉄の窓口で精算してくださいということでした。そこへ行くと、山陽電車から乗り継いでくる人なんて滅多にいないのか料金がよく分からない様子。見かねて大阪難波から飾磨までは1350円です、とこちらから申し出てやっと精算を済ませました、3000円のエスコートカードは取り上げられてしまいました、ちょっと残念。

駅から5分で法然上人第十二番霊場欣浄寺に到着しました。写真ではよく分かりませんが屋根瓦がすごく古くて趣があってあまり見られない迫力がありました。玄関のチャイムを押すとやはり本堂の中まで入れてもらえて金ぴかの阿弥陀さんのすぐ前でお参りさせていただきました

駅前通に戻ってきたところ、外宮に向かいます。

外宮でお参りを済ませ御朱印をいただきました。5人くらいの列ができていましたが墨書は日付だけの簡素なものなのですぐに終わりました。写真撮影は正宮の手前まで可能ですがあえてしませんでした。

外宮から内宮まではバスに乗りました。そして写真の宇治橋に到着したのは10時43分、予定より1本早いバスに乗ることができました。

内宮では御朱印の列はなくてすぐしてもらえました。でもやはり御朱印ブームはちょっと感じることができました。

おはらい町の入口に戻ってきたのは11時19分、ここから宿まで28kmなのでちょっと余裕のある時間です。

テレビの旅番組でよく見る赤福と違うお店が先ず出てきた。

そしてしばらく行くとおなじみの本店が出てきました。久々に食べたいけれどそんな余裕はありません。もちろん伊勢うどんも食べられない。

思わず足を止めてしまった、雰囲気のありすぎる銀行。

郵便局もこんな感じ。

ポストまで、念の入れよう。

おはらい町を抜けるとバスで通ってきた県道32号と国道23号の大きな交差点があって、そのすぐ先に猿田彦神社、その西ノ脇の道が外宮と内宮をつなぐ参道です。

いきなりの急な登り坂、ちょっと息が上がりそうな感じです。

参道沿いの民家に旗が掛けてあります、この先20軒以上の家に掛けてありましたが、歴史のある街道の割には全て戦後に建てられた家で歴史を感じるような建物は皆無でした。

新しく建てられた資料館が唯一雰囲気を醸し出しています。

この街道で唯一営業を続けている麻吉旅館の看板が、

街道から右へ50mほど入ったところに有名な麻吉がありました。ブラタモリでも紹介されていたし、その前にも何度か見たことがありました。

野口みずき杯、というところに目が留まりました。

12時14分、55分かかって宇治橋から外宮まで戻ってきました。ゆっくり写真もいっぱい撮ったから5kmほどの道のりだったでしょう。

外宮から駅方向にちょっと出てきたところに赤福ぜんざいの店がありました、大いに心引かれるものがありますが、やっぱり立ち寄ることはできません。

外宮から県道を西へ1kmほど来たところ、筋向橋の三叉路です。

右の道の向こうに外宮がある、ぼくがここまで歩いてきた道、左は伊勢街道、名古屋方面から来た人がここで折り返して外宮へ向かう。ぼくがこれから進むこちら側は熊野街道。

筋向橋から500m、県道を離れて右斜めの小道に入る、これが昔の街道であったことは間違いないと思う。

100mほどで南北に走る太い道に出てくる、街道はこのまま真っ直ぐ進んで土手に突き当たったところが昔の渡しになります。ネットで調べた地図ではここを右折して橋のあるところまで北へ行くように書かれているのでそれに従います。

さっきのところから北へ100m、西へ150mほど行くと度会橋です。

宮川を渡りきるとすぐ左折、100mほど先が渡し場のあったところ、その面影は全く見てとれません。

大阪方面から東の旅で来る人は伊勢本街道、名古屋方面から来る人は伊勢街道、そしてぼくがこれから歩くのは熊野街道、昔は熊野古道伊勢路などとは言わなかったのかもしれません。

柳の渡しの近くにある立派な洋館は尾崎がく堂記念館。

新宮(速玉大社)には5日目の昼頃到着する予定、

外宮前からここまで45分かかっているから、かなりゆっくりのペース、

13時06分、宇治橋から歩き始めて1時間47分、前方に見えるのは城田小学校。

13時17分、県道13号との交差点にぼくの地図にはないコンビニがありました。ぼくの地図にあるコンビニのいくつかはなくなっている、なくなるコンビにあればできるコンビニもある。

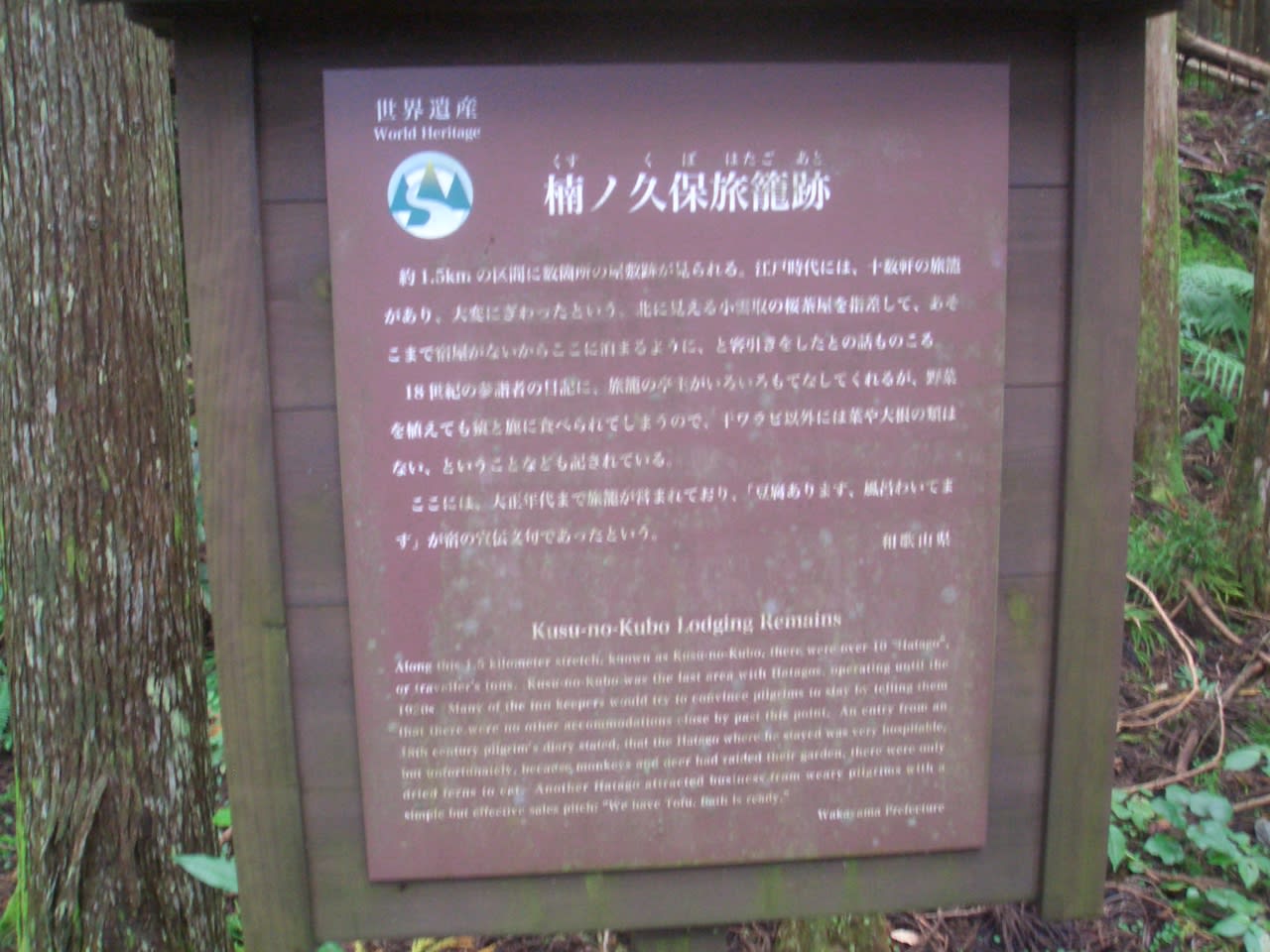

踏切です。ちちんぷいぷいの二人が初日にこの踏切のところで歩くのをやめた、予定ではもう少し先まで行くはずだったのに歩けなくなってしまった、宇治橋から12kmほどの地点です。

田丸の町は伊勢から最初の宿場町、

田丸城の手前の交差点

まだまだ先は遙か彼方、

田丸城へ向かうこちらの道が旧熊野街道と道しるべがありました。

ぼくはお城へは行かず、ネットの伊勢路の地図に従って踏切を渡る、もちろんこちらが近道です。

踏切から左に田丸駅が見えています。

新しく立派な旅館、伊勢路を通して歩くひとたちが利用するはず。ほんとに小さな町だからそれ以外の人が訪れるとは思えない。

旧熊野街道と熊野街道は部分的に違うところを走っているようです。ぼくが歩くのは主に熊野街道のような、

13時49分、田丸の町を出たところにスーパーがありました。予定通りここで夕食を調達、一息入れることにします。

14時51分、スーパーで20分ほど休憩のあと30分歩いてきたところです。

ここまで正味の歩行時間は3時間で、17km。写真の多さからすればまずまずのスピードです。

伊勢に新四国?

脇道の入口です、ぼくの地図に赤点線をつけたところ。

脇道に入ってすぐのところに古い道しるべがありました。観音道、とあることからして伊勢から西国巡りをする人たちのためのものです。ここから手前の部分にも脇道があってそちらが古い道だったのかもしれません。ぼくが参考にしたネットの地図ではそちらには赤線がなかった。

紀州藩はこの道で江戸に上っていた。

新しい本堂、撮影していたら近所のおばあちゃんが声をかけてくれました。どこまでいくの、今日は栃原までです。その先左に曲がるからね、と道を教えてくれました。

15時08分、永昌寺の300m先で県道118号に入ったところ。これから越える山が見えてきた。

熊野街道ではなく熊野古道の文字が初めて現れた。

初めての峠越え、幟で歓迎される。15時22分。

山道の入口が見えてきました。ここまでも道しるべがいくつかあって迷いようがありません。

ここまで坂道はそんなに急ではなくてスピードもあまり落ちていない感じです。

高速道(伊勢自動車道)の下をくぐります、ここまでほとんど登っている感じがしていません。

高速を抜けるとしっかり登っている感じ。

幟のコピーが町によって違ってくるのかも。この前の玉城町では幟は見かけませんでした。

15時32分、歩行時間は3時間40分、時速6kmのペースはキープしているようです。

道しるべは展望台を指していますが、

本来の古道でもあるようですが、かなり遠回りになるので回避して近道の切り通しを行くことにします。

どうやらこの切り通しの手前が峠のようです、ほとんど登った感じはしなくて息も上がらずスピードも5kmほどで歩けていた感じです。

切り通し、見るからに切り通しです。この新しい峠がいつ頃できたかははっきりしないそうです。

一足も二足も速く西国1番に出会う。やはり江戸時代の人はほとんど伊勢から青岸渡寺を目指した。

里の風景が見えてきました。

15時58分、36分で女鬼峠を越えました。初日にふさわしいやさしい峠でした。

峠から降りてきたところの広い道の斜め右に脇道の入口があります。

入ってすぐ右に折れる。道しるべもしっかり。

700mほどで県道に合流します。

県道に入って200mで大台町に入ります。今日の宿は大台町です。時刻は16時10分。

おかしなところに古道の出口が現れました。この道はぼくの地図でもネットの地図でも確認できていませんでした。入口がどこにあったかもよく分かりません。

こちらの古道は地図にはあるのですが大分遠回りになるようでネットの地図ではノーマークでした。時間に余裕がないので回避します。

16時44分、本日最後の脇道が見えてきました。

道しるべもあります、世界遺産になって以降の新しいものだと思われます。

日の入りは近いけれどまだ十分明るい。

県道に合流するのですが、大きな地図でも見ていたのですが、5差路になっていておかしな道に入ってしまいました。すぐ気づいて引き返したのですが、最後の最後にこういうことが起こる。

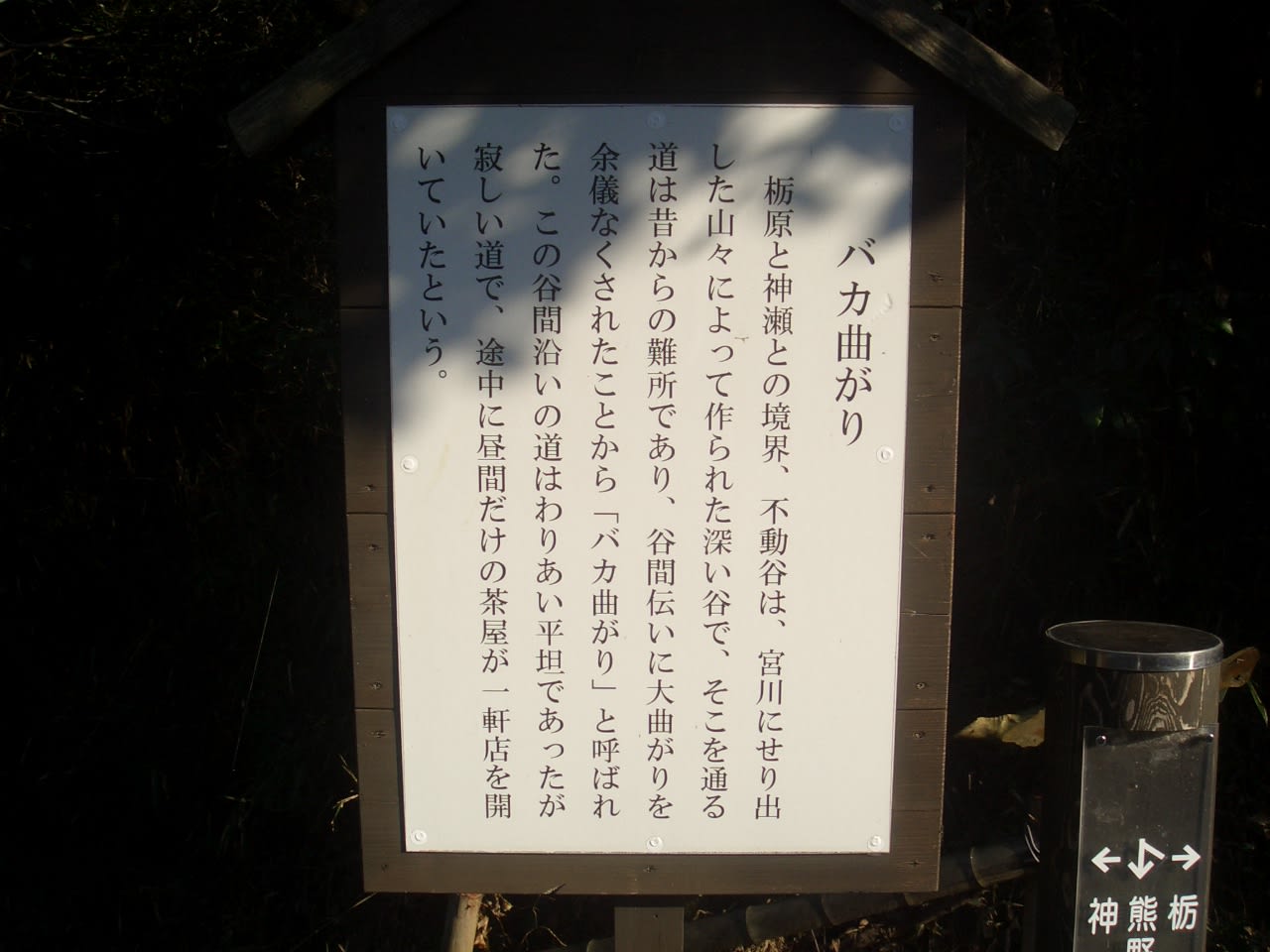

バカ曲りって、今の自分みたい。

踏切を渡ると、

すぐそこが岡島屋旅館でした。17時01分の到着でした。

ぼくが調べた数年前のネット情報では岡島屋は夕食はできなくて朝食だけ、ということだったけれど、今は夕食も用意できるそうです。予約の電話を入れたときにそういう感じもあって尋ねることもできたけれど、あえて朝食だけの予約にしました。同宿のご夫婦も同じような情報を持っていたけれど、予約の時に夕食もできると分かって2食付きにしたそうです。二人は奈良市にお住まいです。興福寺南円堂まで歩いて13分と聞いたから、奈良公園は日々の散歩コース、すごくうらやましい。ということで夕食はいっしょにならなかったのですが、朝食ではいろいろお話しできました。パソコンをされるかと聞いたら一応一通りのことはできるという答えだったので、名刺を渡してホームページとブログを見てくださいとお願いしました。今回そういう機会があったのはこの日だけでした。同宿の人がいないことが4回、夕食なしの時が3回、もう1回は目的の違う人で話はできませんでした。紀伊路を歩いている人は本当に少なかったし、伊勢路を歩く人も古道山道を中心に部分歩きや、日帰り登山などが圧倒的に多いという感じです。

朝食は7時から、さらに話が弾んで宿を出発したのは7時52分。これ以上ないという快晴です。

清流が育む 癒しのまち 大台

伊勢路のまちで大台町だけが山道峠越えがありません、ほかのところに比べて歩く人は少ないと思われますが道しるべなど充実していてます。

宿から10分、バカ曲がりの入口です。宿を出るときにご主人が詳しく説明してくれました。2年ほど前に復元整備された古道です。この急坂を下りきったところを左折するとすぐ下水道のような腰をかがめないと歩けないトンネルをくぐります。JRの下を抜けるトンネルです。

大回りを短絡する新しい道ができていてそんなにバカ曲がりではなくなっているようです。

内宮から外宮までの5kmを加えた数字がぼくの歩いた距離になります。

JRの下を抜けると歩きやすい昔ながらの山道です。

幟も道しるべの一つ。

この工事のおかげで短絡路ができたようです。

こんなところでポケモンGOをする人がいるのでしょうか。

15分でバカ曲がりを踏破、国道42号に合流します。

本日二つ目の脇道の入口、すぐ先に幟が見えているので迷わず入れます。

よく見るとガードレールに熊野古道のシール、初めて見るタイプ。ここから舗装道を離れてちょっと山の中に入っていきます。

木立と沢の向こうに眼鏡橋が見えました、あの少し左のところで舗装道に上がっていくので、橋は渡りませんでした。

舗装道に上がってきたところ、道しるべがいくつも見えます。

二つ目の脇道が国道に出るとすぐまた三つ目がありました。この道はネットの古道地図には載っていないものでした。

北に入って

100mも行かないところで左折、宿を出て40分で3.5km、バカ曲がりもあったからまあまあのペースでしょう。

屋根はないけれどちょっとしたお休み所、こういうのは四国と違ってほとんど見かけることはありませんでした。山道に入ると要所にはありますが。

三つ目の脇道は200mほどで終わって、すぐ四つ目の脇道の入口です。ネットの地図では分かりにくいと注意書きがありましたが、全然そんなことはなくはっきりした道しるべもあります。

すぐ踏切を渡ります。

ちょっとした登り坂、

山道短絡路の出口、この入口は全く気づきませんでした。

舗装はされているけれどとても感じのいい古道。

分岐点はもれなく道しるべがあって安心して歩けます。

緩やかな斜面には茶畑、昨日の宿に着くすぐ手前の街道沿い、民家のすぐ隣にも茶畑があってちょっと見ない風景でした。

踏切を渡ると、

すぐ国道に寄り添って、

合流することなくまた離れていきます。

7分ほどで踏切を渡ってまたJRの北側へ、

8寺59分、宿から67分で5km歩いたことになります。山道もあったけれどちょっとゆっくりなペース。

伊勢(外宮)から30kmくらいの地点だから江戸時代はこのあたりに宿をとる巡礼はかなり多かったと思われます。

こちらは庄屋さん、

この脇道は一番長くてここまで2.5kmほど続いています。

世界遺産になってから開店としたと思われる古民家カフェ、このあたりは三瀬坂まで山道がなくて電車で飛ばしてしまう人が多いから、どれくらいの人が来るのか休むのか。

9時18分、宿から86分で9km、こんどは時速6kmは出ている。舗装道ではかなりいいスピードが出ているみたいです。

橋を渡って国道に合流します。この脇道は33分歩いたことになります。

国道です、2kmくらい歩きます。

紀勢自動車道の下をくぐって。

国道を23分歩いてまた脇道です。

踏切ではなくJRの下をくぐります。

三瀬坂の手前に二つ目の峠がありました。全然登ったという感じはありませんが。

三瀬の渡しがかつてあったようです。

なぜ現在三瀬坂峠の手前でものすごい大回りをするのか理解できました。渡しを使えば三瀬坂へはほぼまっすぐに近いルートになります。渡しがなくなって三瀬坂を歩こうとすれば大回りするしかない。国道を歩けばすごい近道になりますがそれでは古道歩きの意味がなくなってしまいます。

国道に出てきましたがそのまま横断して向こうの脇道へ。

渡し場への下り口から先は古道ではないから近畿自然歩道になります。

再び国道に出てきてこんどは北側の道を歩きます。

踏切を渡ります、もう三瀬谷駅のホームが見えています。

駅前通に出てくると、今日泊まる萬栄旅館が現れました。

10時14分、宿から2時間22分かかって三瀬谷駅に到着です。距離ははっきりしませんが13kmぜんごではないかと思われます。駅で最初の休憩をとります。

三瀬谷駅に着くと、ちょうど下りの列車が到着したところで大きなザックを担いだ登山者が次々降りてきました。ここは大台ヶ原の登り口で無人駅なのに特急が停まるという珍しい駅でもあります。登山者の皆さんが掃けて落ち着くと、上りの列車を待っていたおじさんがいたので、駅の向こう側に見えているマックスバリュを指さして、あれ営業してますか、と尋ねました。一応ネットで調べてはいるけれど、あれがないと明日の朝から昼にかけて何も食べられないから非常にまずいことになる。「ああ、やってるよ、朝は7時から、前は9時からだったけどずいぶん早くなったもんだ、隣の道の駅は8時からやってるはずだよ」、丁寧に教えてくれました。そのやりとりを聞いていた隣にいたおばあちゃんが「この下トンネルがあったらすぐ行けるのにねえ」と話しかけてくれました。「ぐるっと回らないと行けないんでしょう」と言うと大きくうなずかれました。

おばあちゃんが声をかけてくれたのはぼくが白衣(西国巡礼の場合は笈摺、西国の起源が観音様を背中に背負って巡った、その折り背中の着衣と観音様が擦れるのを防ぐために白衣を着けたのがはじまり、だから四国では同じような白衣でもおいずるとは言わない。南無観世音菩薩の文字が赤い布に書かれていて白衣に縫いつけられたものがおいずるだと思っていたのですが、普通に白衣に南無観世音菩薩と書かれたものでもおいずるに違いない。起源から考えて袖のないものが正式のおいずるだと記載されているものもありましたが、観音様の文字があればおいずる(おいずり)といって差し支えないでしょう。)を着けていたからで、自分もお遍路をしていたので懐かしくなったからのようでした。世界遺産になってからはこのあたりを歩く人も増えたとは思いますが、西国巡りで白衣を着けて歩いている人は滅多にいないはずです。

彼女は西国を3回巡ったと言いました、秩父34観音も、板東33観音も巡って100観音を達成している。さらに四国も2回、小豆島も巡ったと言います。小豆島は何日かかりましたかと尋ねると、4泊か5泊、タクシーやレンタサイクルも使いながらですが基本は歩きだそうです。四国でも足摺などはバスを使ったと言っていました。島は情があってとても良かった、小豆島でもよくして貰ったことが忘れられないと言います。それに比べて板東はそういうのがなくてほとんど記憶に残っていない。

ぼくのブログを見てもらえるかと思って、パソコンはされますかと訊いたら、「目が悪くなるでしょう、それで勉強しようかとも思ったけれど車の方を取ったのよ」、もう50年以上自分で運転されているそうです。四国でもらった金の納札を免許証に入れていて、そのおかげか今まで一度も事故をしてないの、とにっこり。今日はこれから円楽師匠の独演会が伊勢であるので見に行くのだとチケットを見せてくれました。86才、後ろ姿だととてもそんなに歳をとっているとは見えないとみんなに言われるのだそうです。いまだに腰もひざも全然痛くない、ぼくと話しているときもぼくが座っているのにずっと立ちっぱなしでした。「お会いできて良かったわ」最後に言ってくれました。本当に、本当にありがたいことでした。

15分ほど休憩して三瀬谷駅を10時30分に出発、3分ほどで踏切を渡ります。このあと地図を確かめることもなく国道に出るとそのまま左折してしまいました。川を渡ってから左折なのにどうしたことか間違った思い込みに支配されていました。1km以上歩いてやっとこれは違うと気がついて引き返します。四国で初めての時などはこういう思い込みで道をはずすことはままあることですが、最近はそういうことはほとんどなくて、初めての道なのに慎重さが不意になくなって何とも言えず残念なのですが、落ち込んでいても始まらないので先を目指します。

本当なら踏切から橋まで5分で来るところ、28分かかりました。

右を見ると新しい国道の橋、昔はこちらが国道だったはず。

橋から左側の眺望、

橋を渡ると大紀町に入ります。

本来は古道ではないけれど、渡しがなくなってからは熊野古道に違いありません。四国でも遍路が歩けばそこは遍路道といわれる。

短絡路に西国古道ウォーキングサポートの矢印、この矢印が西国古道のものであることが分かったのは紀伊路に入ってからのことですが、

そんなに必要のないところにも道しるべ、でもこれがずっと続くと思ったら大間違い。

人も車も全く通らない気持ちよく歩ける道です。

余分に歩いた分を除くと宿からここまで13km、歩行時間は2時間半、時速は5.2kmくらいです。

渡しを使うとここに上がってくるようです。つまりここから先は本来の熊野古道だということです。

11時31分、三瀬谷駅から40分(余分に歩いた分を除く)で三瀬坂峠の入口にやってきました。予想通り分かりやすい道しるべがあります。

三瀬坂峠の標高は265mと分かっているけれど、登り口の標高が分からないので、どれくらいの険しさか全然見当はつきませんが、距離が1100mということであれば、20分で上まで行けそうな感じです。

登り始めはこんな感じです。

山海の郷 大紀 ここはすごい山の中ですが大紀町には海もあります。

そんなにきびしくない登りやすい山道です。

比較的新しい道しるべ、もちろん世界遺産制定以降のことでしょう。

汗はたっぷりかいていますが息はそんなに切れていません。立ち止まって息を整えることもない。

登り口から21分で三瀬坂峠に到着です。ちょっと骨のある山道でしたが、距離も標高差も鶴林寺の4割ほど、2日目の山登りとしてちょうどいいレベルかもしれません。

峠で一休み、四阿もベンチもなくて切り株に腰をかけます。

無駄なところをずいぶん歩いたのでゆっくりできません。12分で下ります。

下りの方が距離が短くて急なところが多いようです。

峠から13分、ため池の横、そろそろ下界です。

峠から15分で国道に合流します。

時刻は12時19分、宿から17km、歩行時間は3時間36分、平均時速は4.7kmというところです。あと20kmほどだからなんとか電車の時間に間に合いそうです。

三瀬坂峠から国道に降りてくるとすぐ脇道に入ります。ここから先は国道と脇道を何度も代わる代わる歩くことになります。最初の脇道には矢印はありません。地図が手放せないようです。

4分ほどで国道に合流、横断して向こう側の脇道に入ります。

国道を横断して500mほど来ると、今までとは全く違う雰囲気の道に入ります。滝原宮の神域なのかもしれません。

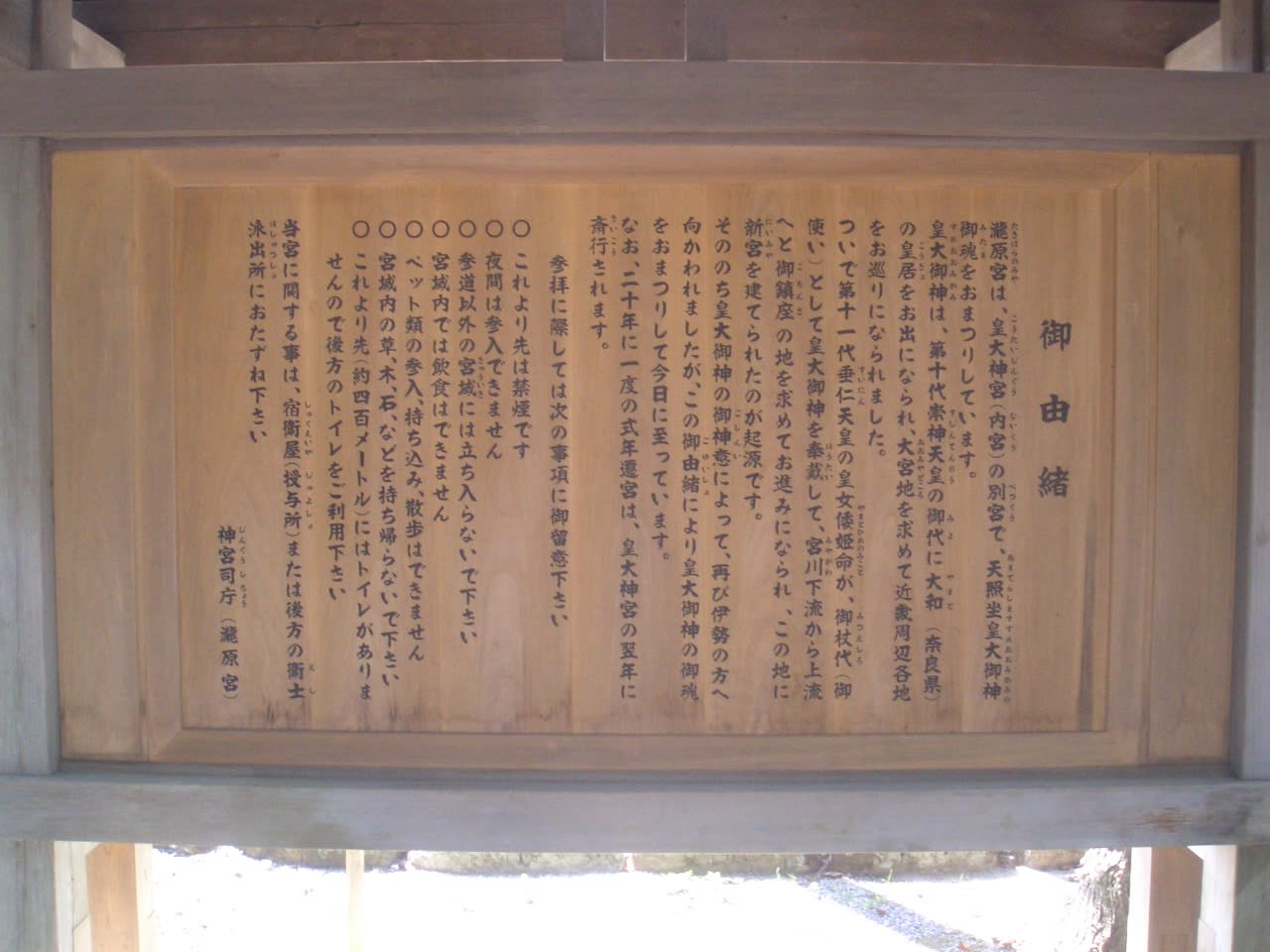

全く知らなかったのですが、伊勢内宮の別宮です。

内宮の翌年に式年遷宮も行われている、こちらも神宮の一部であるということです。

御由緒が4枚のイラストパネルで紹介されています。女性は11代垂仁天皇の第4皇女倭姫命(やまとのひめみこと)、天照大神の使いで鎮座する場所を探していた、宮川を渡るのを助けてくれた真奈湖神と三瀬坂峠を越えてこの滝原にやってきてここを鎮座する場所とした。つまり最初はここが内宮であったということのようです。とすれば、三瀬坂峠は絶対はずせない、渡しがなくなってものすごい遠回りでもすごい大きな意味がある。

古民家カフェ、土曜日なのに定休日というのはどうしたことか、あまりに歩く人が少なくなってもうほとんど営業していないのか。滝原駅はこの少し先だから三瀬坂峠を歩く人は必ずこの前は歩くはずですが。

滝原駅の近くに、旅館が。ぼくがネットで調べた範囲ではこのあたりに宿はなかった、建物は新しそうだけど営業はしていないかもしれません。

ぼくの地図ではコンビニだったのに介護施設に変貌していました。これでやっぱりマックスバリュに行くしかないようです。

滝原宮から1500mで国道を横断、信号がないので歩道橋を渡ります。すぐまた反対側に脇道が待っています。ここまでは古道と国道は重なっていません。

13時08分、峠から1時間以上経ったので歩道にぺたんと座って休憩します。かなり整備されて古道の面影のない道です。自転車に乗った中学生が3人、ちゃんと挨拶して通り過ぎていきました。

先の休憩したところから300mほどで国道の下をくぐり、その300m先がここ、ここからしばらく国道を歩くことになります。近畿自然歩道と道しるべに書かれていますが、江戸時代の巡礼が歩いた熊野街道(熊野古道)に違いないと思われます。

国道に入って1kmほど先でまた阿曽駅の近くを通る脇道に入るのですが、はずしてしまいました。地図をよく見れば分かったのですが、ちょうど次のページとの切れ目の位置だったので把握しにくかった。でもそのおかげで国道沿いのコンビニに入ることができました。結局このコンビニに入らなければ三瀬谷駅の向こうのマックスバリュに行かねばならなかったから、宿に入るのが30分は遅れていたでしょう。

次の脇道の入口には道しるべがありました、近畿自然歩道のですが。

先の脇道を700m、国道に入って1kmほど歩いてきたところ。この橋を渡ったところでまた脇道に入る。

橋を渡って脇道に入る手前にトイレと休憩所、最後の休みを取ります。本来ならさっきのコンビニの前も通っていないから、三瀬谷駅からちゃんと休めるところはここまでなかったことになります。阿曽駅で休めたかもしれませんが。脇道の入口にもほとんど道しるべはなかったし、四国とはずいぶん違うと、三瀬坂を下ってからは、ちょっと残念な感じです。それくらい滝原から先は歩く人が少ないということでしょうか。

14時27分、休憩所を出発、ゴールの大内山駅まで10kmほどだからまだ少しは余裕がある。

800m脇道を歩いて、500m国道を歩いてまた左の脇道に入るところ。1km前後で何度も国道と脇道の繰り返しが続きます。矢印はほとんどないから地図が手放せません。右手に傘、左手に地図、要所でカメラも取り出すから大変です。

先の脇道700mのあと国道を700m、また脇道に入って400m来たところ、紀勢郵便局、ここで国道を横断。

国道を横断してすぐ紀勢大橋を渡ります。

すぐ踏切を渡ります、渡ったあともちょっと迷いました。ここは西国古道ウォーキングサポートは全く介入していなくて矢印が全くないから残念なところが多くなってしまいます。

伊勢柏崎駅のすぐ先でまた踏切を渡ります。

先の踏切から1kmほどで紀勢自動車道の下をくぐる、あの真下に踏切もあります。

踏切を渡ると、久々に古道の雰囲気が残る道が続いています。

かなり大回りの古い道がJRの下をくぐる。

橋を渡ったところで国道に合流。

国道を500mほど歩くとまた脇道が待っている。ここには道しるべがありました。

脇道を600m歩くと国道を横断、向こうにいい感じの道が見えています。

横断したあとの脇道は150mほど、そのあと国道を300m歩いてきたところ、ここから最後の長い脇道に入ります。時刻は15時52分、駅まで3kmくらいだからそんなに余裕はありません。

この橋が本日の地図の最後のページに入ったところ、目測であと2.5kmくらい。電車の時間まで38分はあるから先ず大丈夫だろうという感じです。

今日ここまで33km歩いてきたことになりますが、脇道をほとんど歩いてきたのでネット地図によれば36kmは歩いていることになります。余分に歩いたところを含めると38km。

ここから先はぼくの地図では道がなくなっているところ、

熊野古道の古い道しるべは朽ちかけています。

三瀬坂以来の地道の古道が始まりました。地図に書かれていないはずで、このあとはもっと歩きにくい獣道のような荒れたところもずいぶんありました。そして出口に近いところでは絶対迷うような小橋があってそちらを渡ると道がない、一旦戻って草ぼうぼうの方に行くと大きめの橋があってそれを渡ると出口が待っていました。草を刈ってくれていれば何とか迷わなかったかもしれませんし、あの脇の橋がなければ迷いようがないのにと、時間が迫っているだけにいろんな思いが交錯します。

大内山駅のすぐ手前の喜畑屋旅館です。予約の電話を入れたら電話番号は使われていませんでした。岡島屋のご主人にそのことを言ったら、最近作られた観光協会のパンフレットにはちゃんと載っているからやっていると思っていたのに、と何度も首を傾げました。営業しているような雰囲気も感じますが、

大内山駅になんとか到着しました。古道の最後の方はスピードが全然出なくてかなり焦りました。

16時37分、大内山発の電車に乗ると、阿曽駅で二人、滝原駅で一人、明らかに熊野街道を歩いてきた人が乗車してきました。三瀬坂峠を越える人は多いから滝原までというのは理解できるけれど、阿曽まで歩く人がいたのは意外でした。

16時58分定刻に三瀬谷駅に到着、17時ちょうどに萬栄旅館に入りました。大きな旅館でしたが宿泊客はぼく一人でした。かなり古い建物でしたがいい感じのぼくが好きなタイプの部屋でした。トイレと風呂はリフォームされていて全く問題ありません。夕食はご覧の通りサンマも唐揚げも熱々、これで夕食付き5500円ですから四国の宿よりも安いくらいです。今回泊まった9軒の中で一番良かった。来年の夏の歩き直しの時にも泊まる予定です。

三瀬谷駅、6時14分発の電車に乗り込みます。駅にはぼく一人、日曜日だしね。

特急の停まる駅なのに三瀬谷駅には券売機もない、従って車掌さんに支払う、切符は出てきたけれど、どうせ車掌さんに手渡すのでそのまま車掌さんが引き取って、ぼくの手には渡らないまま、そのまま降りてください、と言われました。6時48分に大内山駅に到着しました。

ここはすでに標高173m、昨日三瀬坂を降りてきてからはほとんどフラットな道程、とすれば三瀬坂峠は思っていたほどは登っていなかったのかもしれません、今日最初に登るツヅラト峠も標高は357mだけど、200mも登らない。

現在は営業していない駅前旅館、江戸時代から明治にかけてはこの場所にはなくてはならなかったはずで相当繁盛したであろうと思われる。世界遺産になったといっても全部が全部通しで歩く訳ではない、むしろ一番ワープしやすい位置だからどうしてもこうなるということなのでしょうか。

駅から250mほど脇道、そのあとは2kmほど国道を歩きます。

駅から23分で国道を離れるポイント、大きな道路標識に熊野古道、ツヅラト峠に矢印。

右折するとすぐ踏切を渡ります。

踏切を越えてすぐ橋を渡る、渡ったところに古い道しるべがありました。

二つ目の橋を渡る。

三つ目の橋、この先にある四つ目の橋は渡らない、

こちらでも、峠だけを歩くバスツアーがある、それもかなりの頻度で、ということでしょうか。

県道を左折して峠へ向かう、ここが登り口ではなく、登り口へ向かうエントランス。

大きな道しるべがあるから迷いようがない。

すぐ地道が始まります。7時32分、駅から47分でした。

しっかり山道ですがほとんどフラットです。

朽ちかけた橋の横に新しい橋、新しい方も結構時を経ている感じです。

完全に山の中ですが、まだあんまり登ってはいない。

一旦舗装道に出てきます。この道はぼくの地図にもはっきり出ている道。

この橋もぼくの地図には載っていて、どこまで来ているか確認できます。県道を離れてから峠までの距離の3分の2くらいは来ているはずなのにまださほど登っていない。

県道を離れて22分でようやく本当の登り口です。道しるべがいっぱい。

4年前の熊情報、逆にいえばこの4年間は出ていないということ。四国では熊情報にお目にかかったことはない。鹿や猿には出会ったことはありますが。

登り口から15分、これはもしかして、

ちょっと急な階段を登りきったところがツヅラト峠でした。三瀬坂の半分の時間、ちょっと拍子抜けするくらいの楽な山道でした。

峠からは海が見えました。駅から1時間25分、最初の休憩をとります。

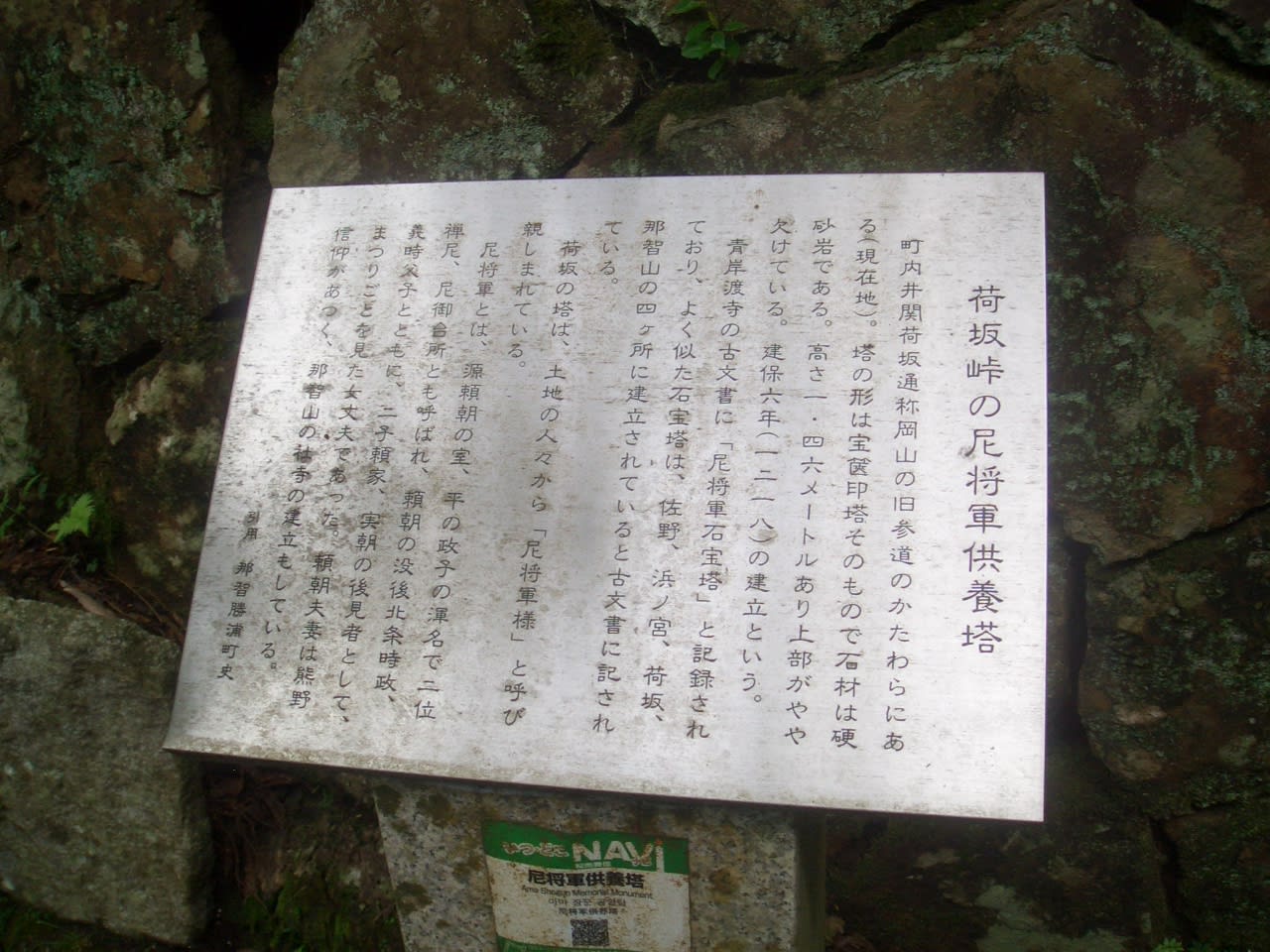

この峠が伊勢と紀伊の国境だった。知らなかった、だから荷坂峠を行くよりは先ずこちらの峠を歩かねば。

10分休憩して、すぐ下山です。ちょっとした急坂で足場もあまり良くない、下りとしては一番苦手の部類、433m降りてくるのに9分もかかりました。時速3kmだから登りとあまり変わらない。

872m降りてくるのに18分、3kmペースは変わらない、かなりしぶとい下り坂。

下ってきた石畳をふり返って見上げる。きれいに見えるけれど下りだと相当疲れます。

峠から1500m下りてきたところ、35分かかりました。登り口から300m来たけれど、まだずっと下っています。

舗装道にはなったけれど結構な勾配。

峠から40分かかってようやく里の風景が見えてきました。昨日8日目の宿、岩代荘から着信が入っていたので、電話します。金曜か土曜かの確認でした。

今日はここまで7km歩いてきたことになります。

この地図でもツヅラトの意味がよく分かるし、下りの大変さも分かるというもの。この地図では道程は紀伊長島駅へ向かうけれどぼくはもちろん途中からはずれて次の峠へ向かう。下りの途中ですれ違った人も、今日は紀伊長島駅から歩き始めてツヅラト峠、荷坂峠を経てまた紀伊長島駅へ戻る日帰り登山の人でした。ガイドブックで推奨しているコースでもあります。

ツヅラト峠の手前でも見かけた熊野古道の道しるべ、でも峠道がここで終わるとともに、ここから先は

この郵便局の手前で紀伊長島駅に向かう道と分かれる、分岐ポイントには矢印も道しるべもありませんでした。島地峠を避けて国道を行く方がかなり近道になりますが、国道はトンネルも通るので、古道全歩きならこの道をいくしかない。

島地峠は突き当たって右ですが、やはり矢印はありません。

島地峠へはこの国道422号を西へ向かう。

国道を3kmほど歩いて、紀伊島原郵便局のすぐ先で左折して国道を離れたところ。

4kmぶりに熊野古道の道しるべ、島地峠を歩く人はさほどに少ないのか、

古道の雰囲気が残る道も久々、

峠をトンネルで越える自動車道を横断します。

歩きの峠道へ向かう細い道。

出てきたところも結構太い舗装道、この道も横断して細い道が続いていたのでそちらが峠道かと思って洗濯をしていた女の人に訊いたらこの道が峠道でした。ここにも左折の矢印はなく残念です。まあこういう峠道だと古道歩きは回避する人が多いのは仕方がないのかもしれませんが。

登り始めて9分で島地峠に到着、ずっとこういう道で道しるべも全くなく、ここが峠であるという看板もありません。古道から見放されているようなちょっと寂しい道でした。

10時23分、登り口から23分かかって島地峠を踏破しました。距離が2km前後だったからスピードは平地よりほんの少し遅いだけです。舗装道の下りはちょっとひざに負担を感じるほどの傾斜でした。

踏切を渡ると国道に合流、右折します。

コンビニの駐車場のすみで15分の休憩をとります。ベンチはないので縁石に腰をおろします。

国道を800mほど歩いてきたところ、ネットの地図にも出ていたバス停、この先に

国道を離れるポイントがありました。

踏切を渡ります。

舗装道から山道へ、

本日3つ目の峠です、地図からして距離もそんなにないようです。

地道に入ってから9分で一石峠に到着、この少し手前で地元の男性といっしょになって登ってきました。峠のところで分岐になっていて、ちょっと迷ったのでその人に尋ねることができました。

地元の人と連れだって舗装道まで下っていきます。

峠から7分ほどで自動車道まで下りてきました。この先の古道はなくなっているようで平方峠はどこにあるのかわかりませんでした。

今日はここまで15km歩いてきたことになります。小さいながら峠が三つもあったから時速は5kmも出ていません。

一石峠を下りてきたところの舗装道から紀伊長島区古里の集落を望みます。古道はこの集落の中を通っています。

集落の中に下りていくのですが、本当の下り口はこの少し手前にあったようです。矢印も何もないので行き過ぎてしまいました。

集落の中を300mほど進んでまた上の道に上がります。上がり口もよく分からず少し行きすぎてしまいました。

踏切を渡って国道に合流、

国道を500m進むとトンネルです。ネット地図ではトンネル手前左手上のホテルへ、と書いてある。

名前の付いた古道です。

新旧二つのトンネルを見下ろしながら廃業したホテルに向かう。

整備された雰囲気の残る古道。

峠に休憩所がありました。休みたいところですが時間の余裕がありません。時刻は11時29分。

休憩所からの眺め

古里の集落も見えます。

休憩所からしばらく行くと急斜面を階段で下りていく。

下りてきたところに小さなお社が、

水道があったので迷わず水分補給、札所の水屋では飲めないと注意書きのあるところも見かけますが、飲んでみると全く問題ない、家の水道よりおいしい水でした。この隣にテーブルがあって一升瓶がドンと置いてあったのですが、さすがにそちらは頂くことはできません。

神社の前から防波堤へ鉄橋が繋がっています。もちろんこれがぼくの歩く道。整備されているところは本当に行き届いてはいますが、

鉄橋を渡ると防波堤の上を歩きます。昔は当然波打ち際を歩いたものと思われます。

本当はずっと防波堤を行くのですが、途中で下りて一旦国道に出ます。防波堤が最後まで歩けるようになっているか心許なかった。

トンネルの少し手前で国道を左折したところ、峠越えの入口が見えています。

新宮まで86km

伊勢まで80kmだから間もなく中間地点、内宮からだとここがほぼ中間地点になります。今日はここまで19km歩いてきたことになります。

峠へのエントランス、

1分ちょっとで登り口です。

三浦峠まで0.5km、10分。向こうの登り口まで1.8km、40分とあります。

標高113mだから、そんなに大変なことはないでしょう。

看板の表示と同じ10分で三浦峠に到着、時速3kmだからそれなりのしっかりした山道です。

峠から5分で160m下ってきました、この距離からすると峠で2~3分休んだのかもしれませんが、ちょっと覚えていません。

熊ヶ谷橋、三浦峠反対側の登り口まで下りてきました。看板では峠から30分かかると書いてありましたが16分で下りてきました。緩やかな坂で歩きやすい道でした。

戦後60年もの間ここには橋のないまま、古道を歩く人はいなかったんでしょうか、小さな沢だから橋がなくても何とか渡ることができたのか。

見るからにずいぶん遠回りの峠道、四国なら近道優先で赤線が付かない道になっているかもしれないけれど、古道歩きが目的だからはずす訳にはいかない。

登り口から5分、まだちょっと雰囲気の残る道。

三野瀬駅前、登り口から15分と看板にあったけれど、9分で来ました。距離からすればもう少し早くてもよかったけれど。

左を向けば三野瀬駅、無駄にだだっ広い駅前通。

駅から3分で踏切を渡る、

踏切から3分で国道に合流、国道は海岸沿いを行く。

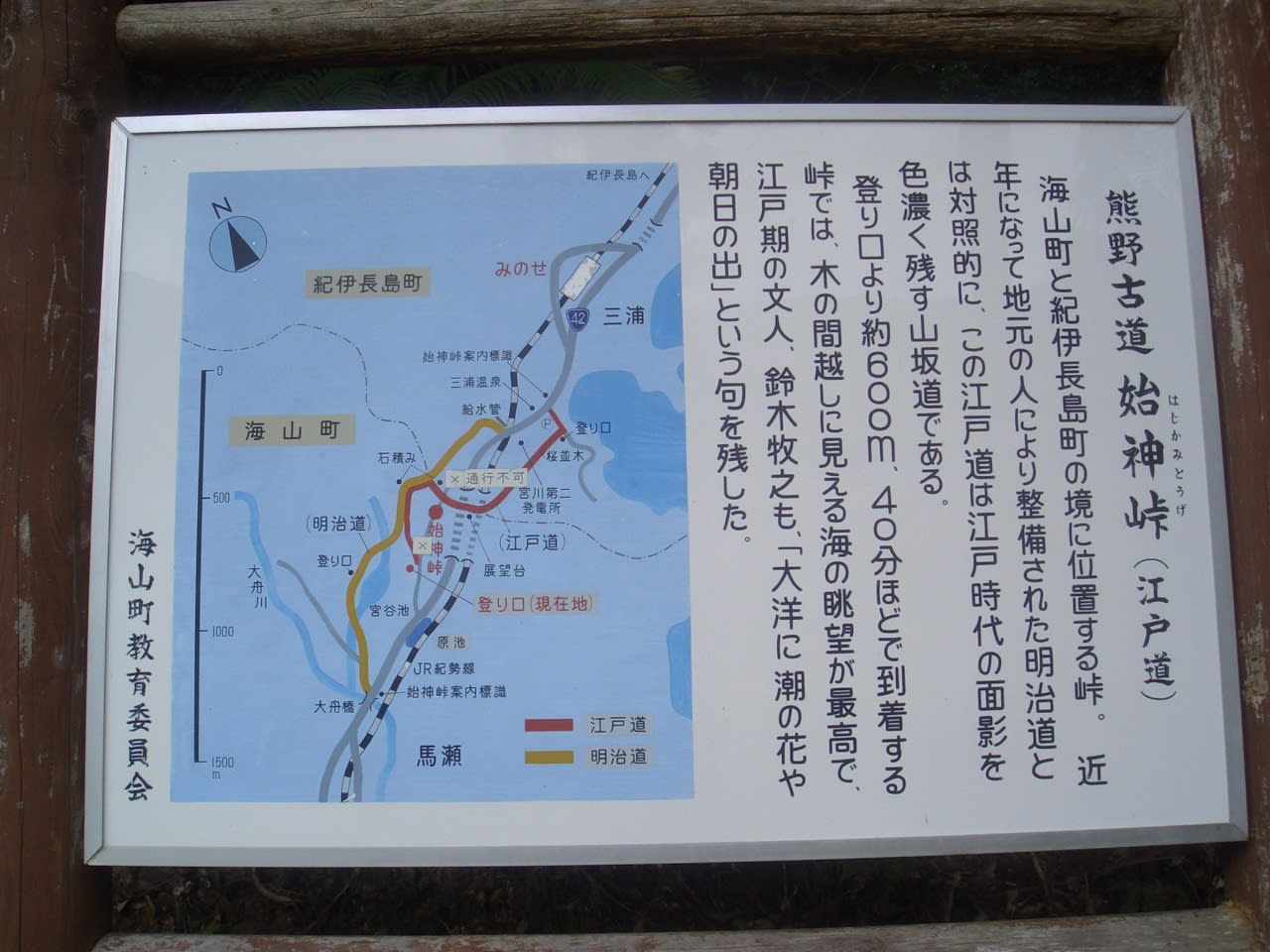

国道を500m進むと始神峠の入口が、

公園の中に下りていく、看板の裏にある四阿で10人くらいの女性が昼食の真っ最中、ぼくも空いた席で休ませてもらう。尾鷲まで何kmくらいですか、と尋ねると、はっきりした答えはなかったけれど、12km以上はありそうだということで、ちょっとがっくり。中の一人が、三瀬坂はヒルが出なかった?と言われたので、出ませんでしたと答える。夏に歩いたら出たんだそうです。ヒルの出る山道なんて四国でも聞いたことがないので、感心するばかり。その女性は4番施福寺の手前の登りが急だったとも言っていたから、西国を歩いたことがあるのかもしれません。こちらでは四国と違って滅多に人と会ったり話したりすることがないのに、もうすでに西国を歩いたという人に二人もあったことになる、もちろん全部歩いたかどうかは不明ですが、少なくともいくらかは歩いている、ぼくが思っているよりは歩く人は多いのかもしれません。

まだ距離も大分残っているので公園では10分の休憩、13時01分、本日5つ目の峠に入っていきます。

新宮(速玉大社)まで82km、

伊勢まで84km、中間地点を越えました。本日は23km歩いていることになります。峠越えが多いとはいえ、6時間でこの距離は全く納得いかない数字です。

この橋も世界遺産指定以降に造られたものでしょう。

始神峠は標高147m、楽しみながら登れそうです。

鞍馬山を思い起こさせるような木の根むき出しの道。

公園から26分、登り口から20分で始神峠に到着、

枯れ葉の積もった歩きやすそうな下り道。

もちろん近道の江戸道を行きます。

スピードの乗る大好きなタイプの下り道。

と思えばこんな急降下も、

反対側の登り口まで下りてきました。向こうの登り口から30分、公園から36分でした。

登り口から国道へ向かう道。

登り口から4分で国道に合流、

国道を800mほど行くと、明治道の合流ポイントです。

明治道との合流ポイント、こんどは明治道を歩きたいなという気持は、今のところ全くありません。でも今はその気はなくてもこの先何が起こるか分からないから、100%今回が最初で最後の伊勢路になるとは言い切れません。

合流ポイントから400mで国道を離れて脇道に入る、この少し前のところで犬の散歩をしていた女性が明るく挨拶してくれました。四国ではかなりの確率で地元の人と挨拶ができるけれどこちらではほとんどといっていいくらい挨拶することはなかった。

先の写真のすぐ先のところでJRの下を抜けて、そこから800m進んでこんどは踏切を渡って北側に出ます。

踏切を渡るとすぐ国道の交差点、横断して向こう側の脇道に入ります。さっきもそうだったけどこのあたりの脇道の入口には矢印はありません、地図を用意していない場合は国道を歩くのが賢明かもしれません。

横断したあとの脇道は150mほどですぐ国道に合流、さらに400mほど来たところでまた脇道が待っています。

まだこの先に本日一番大きな峠が待っている、まさかあんな山並みではないだろうなと、一瞬不安がよぎるところ、

船津駅前を通過、地図で確認すると最後の峠、馬越峠の登り口までまだ7km以上ある、時刻は14時20分、宿には17時に入ると言ってあるからまだ何とか時間内に行けるという感じはあります。

船津駅から600mで国道に合流、

国道を100m行くとまた次の脇道が待っている。

1300mほど歩いてまた国道に合流、

合流ポイントに久々の道しるべ、向こうから来る人にはいいかもしれないけれど、こちらからの人にはあんまり役には立たないような、

先の合流ポイントから150mほどでまた脇道に入って、その脇道の出口にまた道しるべ、こちらからだと出口です。

すぐまた脇道に入ると、こんどは入口に道しるべがありました。

始神峠の入口から1時間50分歩きづめなので船津小学校の前で最後の休憩をとります。

黄色い花の隣の縁石に腰をおろします。時刻は14時50分、馬越峠の登り口までまだ5km近くありそうです。

船津小学校を14時58分に出発、500mほどでまた国道に合流、この出口にも道しるべがありました。

国道を1400mほど行くと、相賀の町の中に入っていく脇道です。

相賀神社の前です。

今日はここまで35km歩いていることになります。この距離結構正確です。

相賀の街を抜けると銚子川に突き当たる、右に折れて銚子橋を渡ります。右の方の低くなっている山のあたりが最後の峠越えかなとここでは楽観的な思い。

国道(トンネル)を行けばあと1時間ですが、峠を越えるととてもそんな時間では、でもこの時点では1時間半で行けるだろうと思っている。

15時41分、本日最後の峠、馬越(まごせ)峠の登り口に到着、この少し手前で4人の男女とすれ違いました。明らかに峠を越えてきた人たち、日曜だから日帰り登山か、1泊2日の旅かもしれません。

登り口から峠までの距離は1600m、標高は325m、どちらとも鶴林寺の6割ほどだから30分で登れるとここでは思っています。

少し登り始めたところでまた4人の男性が下りてきました、いずれも軽装でどこかの駅に車を置いてきたと言っていたので日帰り登山のようです。世界遺産に指定されてから伊勢路にも年間数十万人の人が訪れるようになったと言われるけれど、その多くがこのような日帰りで、あるいは数泊での部分的な古道歩きの人たちなのでしょう。

②へ続く

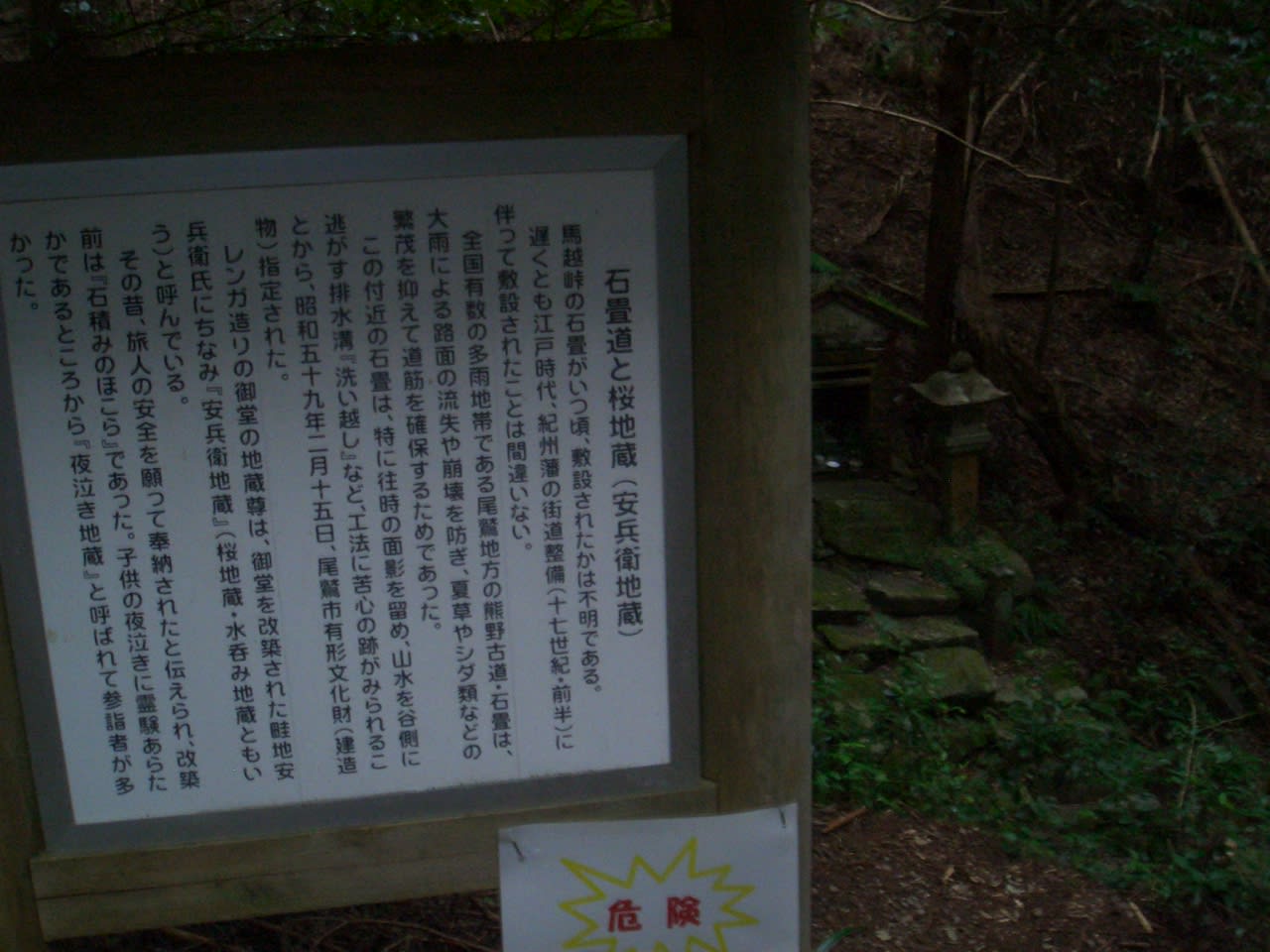

かなりピンぼけですが、ちょっと圧倒されるくらい見事な石畳がず~っと続きます。ここを歩くとなるほどこれは世界遺産だと得心がいきます。ここを歩くだけでも熊野古道の本質を十分味わえると思います。この石畳は江戸時代の初期に造られたといわれています。江戸時代のはじめに伊勢から西国巡りがさかんになって、そのために整備が進んだと思っていたのですが、紀州藩が参勤交代のために整備したというのが本当のようです。

登っても登っても石畳、

登り口から980m、24分で来ました。時速は2.5km、かなりきびしい坂道が続きます。

この150mは6分かかっています。時速1.5km、ますますきびしい。

登り口から40分かかって馬越峠に到着、時速は2.5kmでした。ぼくは鶴林寺は3.5kmで登るから、四国を歩かれた方ならどれくらい大変か想像してもらえると思います。時刻は16時22分、はたして17時までに宿に入れるか。

980mを21分で下ってきました。時速は3km弱、登りよりは少し速い。

16時45分、馬越公園まで下ってきました。山道はここで終了、

伊勢まで100km、今日はここまで39km歩いてきた。しかも6つの峠越え、我ながら本当にご苦労さんです。

山道は終わったけど坂道はまだまだ続きます。尾鷲の街が見えてきました。

馬越公園から13分でやっと坂道が終了、

宿は街を出るところにあるからまだまだ距離はあります。

北川橋を渡ってやっと尾鷲の市街に入ります。

側溝に道しるべ。

まちの駅

今日は日曜だけど残念、全く暇がありません。

ぼくの地図の赤線の1本手前の筋が本当の古道でした。

主婦の店で明日の朝食と昼食を調達、

17時20分、ようやく本日の宿旅荘竹美に到着です。

3日目の宿、旅荘竹美は尾鷲市街の南のはずれにあります。古道から50mほど右に入ったところにあるのですが、写真のように間に建物がないので古道から見えています。

ご主人は人当たりがよい人、予約を入れたときの感じそのままでした。部屋もトイレもお風呂も新しくてきれいで全く問題ないのですが、ただお風呂がぬるかった。追い炊きや足し湯ができないタイプだったので調整できなくて残念、熱いお湯は疲れるだけだと専門家は言いますが、1日中歩いて筋肉を酷使するとある程度熱い湯でないと疲労はとれないとこれは四国を何度も歩いた者の実感です。ぬるくても構わないと言う人であれば、ほぼ満点の文句のないいい宿と言えるでしょう。夕食付きで6300円、食事もご覧のようにたっぷりです。

同宿は男性二人でしたが、古道歩きの人ではなかったので話はできませんでした。

夜明け前から大雨です、日本で一番の大雨地帯尾鷲の大雨です、テレビでレーダー画像を見ていたら、大雨洪水警報が発令されました。よりによって、尾鷲で警報、一番雨を避けたかったこの地域で警報。しかも朝一番で伊勢路の最高峰、八鬼山峠に登る。

6時10分に宿を出発、15分ほど歩いて八ノ川を渡るところ、宿を出る頃には小雨で、しばらくすると傘をたたんでもいいくらいになった。犬の散歩のおじさんも傘を持っていない。でも第二波の赤い帯が来ることは分かっています。

橋を渡って左折するとしっかりした降りになってきた。熊野古道八鬼山の大きな標識が見える。車は上れる道ではないから、歩きの人のための標識です。

八鬼山峠(頂上)4340m、約140分、と書いてあります。時速3kmで登れれば90分で行けるけれど、昨日の馬越峠でも3km出なかったから、なかなか思い通りには行かないでしょうね、しかも傘をさしているから杖は使えない。

タンクの裏の道は舗装道、キンモクセイの香りが漂ってきます。雨はすでに本降り。これからが警報の雨です。

伊勢まで104km、今日はここまで3km、

いよいよ登り口、

上と同じ場所で発光禁止で撮るとこうなります。足元は確認できますが、とにかく相当暗い、この暗さだとほとんどの女性がこの山道に入っていくのを躊躇するに違いない、それくらいの暗さです。足元が見えているのでぼくはそんなに恐ろしさは感じていません。

開けたところに出てくると十分な明るさですが、このあとはずっと真っ暗なままでした。

馬越峠の看板に石畳が整備されたのは参勤交代のためだったと書いてあったけれど、よくよく考えてみれば、この地は参勤交代のルートからは全然はずれている。やはり、伊勢から西国巡りの巡礼が爆発的に増加したのでそのために整備されたと考えるのが正しいようです。

峠まで2370mということは、登り口から1970m登ってきたことになる。37分かかっているから時速は3.19kmです。最初の部分は緩やかなところが多かったからまだこのスピード。

難所と書いてあるけれど、ここまでのこの状態はもう充分難所です、これ以上だとすると、考えても始まらないからとにかく1歩1歩前へ進むしかない。

七曲がりを過ぎて280m、この間14分できました。道しるべの倍のスピードですが時速は2.4kmです。七曲がりの写真を撮れなかったのは残念ですがフラッシュをたこうとすると時間がかかるので立ち止まっていられない。石畳がきれいに敷かれている急坂で、杖が使えないし、本当に本当に大変でした。でも立ち止まって息を整えることはまだありません。

道しるべの表示の通り10分で桜茶屋まで来ました。時速は2.04km、難所七曲がりよりスピードは出ていない。どれだけ険しいんだ。

峠まで1030mということは登り口からは3310m、80分かかっているから時速は2.25kmになります。横峰寺の最後の山道が2.6kmだからいかにきびしいかということになります。

先の道しるべから390mを16分で来ました。時速は1.46km。

八鬼山峠の手前に久木峠がありました。左へ行く道はここから下りになるから峠になる。

久木峠から8分ほど登ってくると大きな社がありました。ここが八鬼山峠かと思ったのですがどうやら違うようです。峠に休み所があるかどうか不明なので、軒下の雨の当たらないところで休憩します。

西国1番の前札所ということでしたが、この文字を読む余裕は全くなくシャッターを切るのが精一杯、登り口から104分、この時点でほとんど精根尽きたという感じです。

8寺30分をすぎてまだこの暗さ、17分休んで本当の峠に向かいます。

荒神堂から9分でやっとのこと八鬼山峠に到着しました。休憩時間を除いて登り口から114分、90分で来るなどとんでもないことでした。最初の2000mは時速3.2km、次の1000mは時速1.87km、最後の1000mは1.81kmでした。四国の山道と比べてもこれだけの急な山道が長く続くところは思い当たらない。焼山寺でも鶴林寺でも太龍寺でも横峰寺でも雲辺寺でも同じような急坂はありますが、1時間以上続くところはありません。後半の体力の消耗具合は今まで経験したことのない感じでした。

下の道しるべには2時間20分と書いてあったけど、この看板には1時間50分とあります。ぼくが歩いた時間とほぼ同じ、かなり残念な結果です。やはり雨が降っていなくて杖が使えていたらもう少しましな歩きができていたのかもしれません。下りは国道まで2時間と書いてあります。

峠が江戸道、明治道の分岐点でもあります。さっき休んだばかりなのでそのまま下ります。

37分で十五郎茶屋まで下りてきました。距離が分からないからどれくらいのスピードか分からない。濡れた石畳ですが思ったほどは滑りやすくもなく足場もしっかりして普通に下っていけます。

茶屋跡に休憩所があったので5分ほど休みました。

茶屋跡から10分ほど下ってくると、一時期大きなニュースになった落書きの林が現れました。見たところ植林されたものだからこの山の持ち主が書いたのだとしたら全く罪にも何にもならない。こちらは他人の土地の中を歩かしてもらっているのだから、どうこう言う筋合いのものでもない。

ここまで籠で来て、その後はいったいどうしたのだろうと、本当に心配になるくらい。

籠立場の手前でも結構な坂道です。

これで八鬼山越えもやっと終了、宍戸開さんが、八鬼山は自分と向き合う道だと語ったところです。ぼくは、やっぱり雨と暗闇との戦いでした。足元の石畳を見つめながらひたすら一歩前を目指すだけでした。

横を眺めると沢、とりあえず最初の山は越えて一息ついたところ。

200年前の苦しみと世界遺産が相容れないのだということは分かるけれど、それがどういうものか全く分からないから共感も反発もできず、ただこの道を歩くだけ。

いいところにトイレがありました。

今日はここまで11km、これだけの山道だったから4時間歩いてこれだけの距離、

10時16分、ようやく完全に山道を抜けました。峠から92分です。

踏切を渡って、

国道に当たります。峠から92分、まずまずのペース、下りは杖の影響があまりないからこれが本来のスピード。時刻は10時21分、この峠は1日がかりと宍戸開さんの番組では言っていたけれど、宿に泊まるのであれば、馬越峠と八鬼山峠の二つを越えるのが1日の行程でちょうどいいのかもしれません。

国道の先はてっきりこの道を行くのかと思ったら、

海岸の公園へ入っていくのが正しいような感じがして

浜辺沿いの道を行きました。これはネット地図の道とはちょっと違いますが、どちらが本当の古道だったかよく分かりません。

海水浴場があるので何軒か民宿もありました。年中やっているかは不明ですが、ぼくがネットで調べた限りではここには宿はなかったと思いますが。

海岸から国道の北へ出てきたところ。雨はほとんどあがって町内放送は警報が解除されたと伝えています。

この道標のところで

Uターンする。どうしてこんな遠回りの道になったのかよく分からない。昔はこの近くに橋があったのかもしれません。

100mほど引き返す形になったところに橋があります。八十川にかかる八十川橋です。これで三木里の集落を離れる。

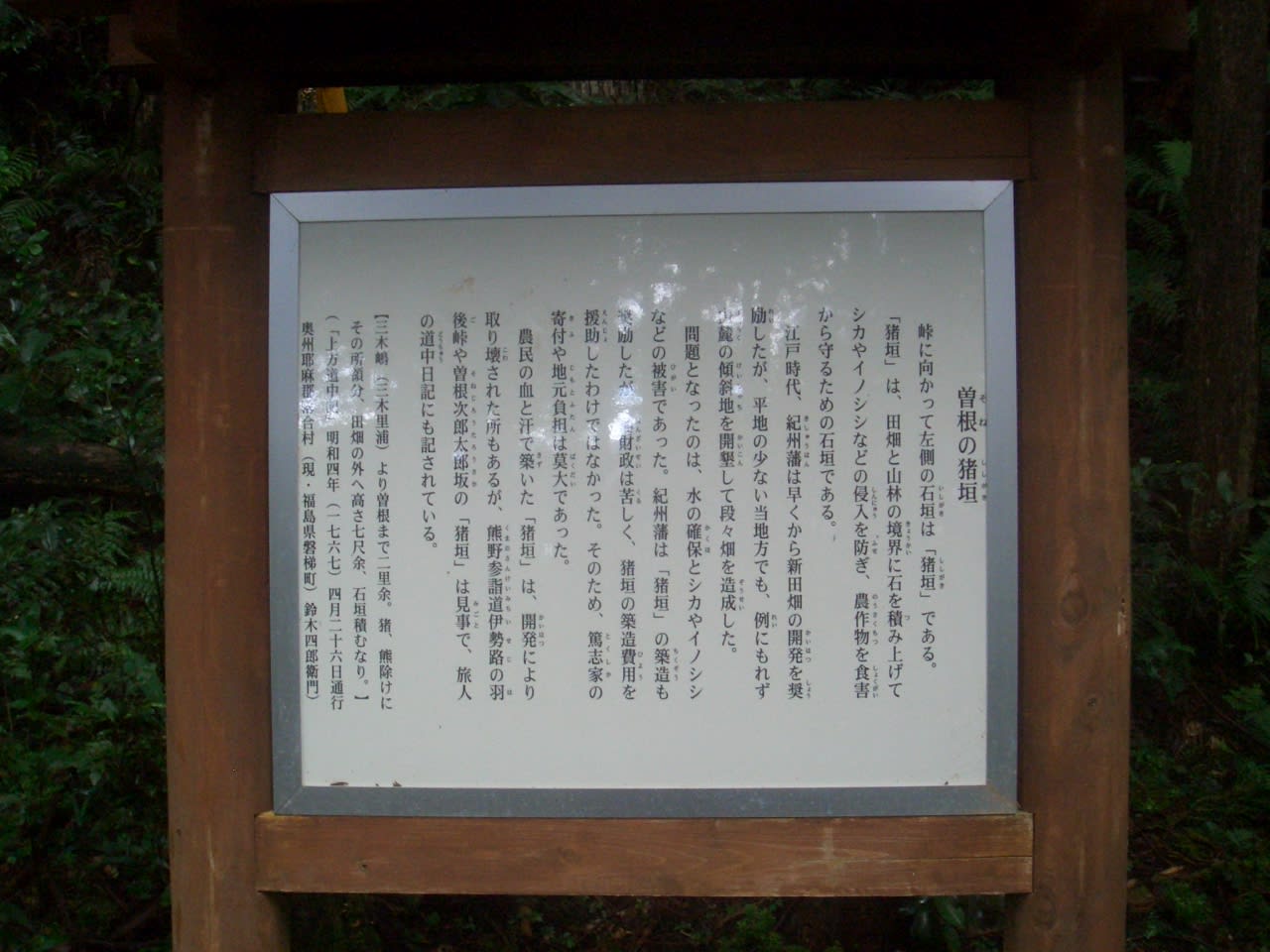

三木里と賀田の間の国道の脇には3つの山道があります。その一つ目ヨコネ道の入口にやってきました、幟があるので行き過ぎてしまうことはない。

道しるべも杖もあります。

苔むした岩が何ともいえない雰囲気を醸し出す。

国道のすぐ上を歩いています。

18分でヨコネ道は終了、一旦国道に下りていきます。

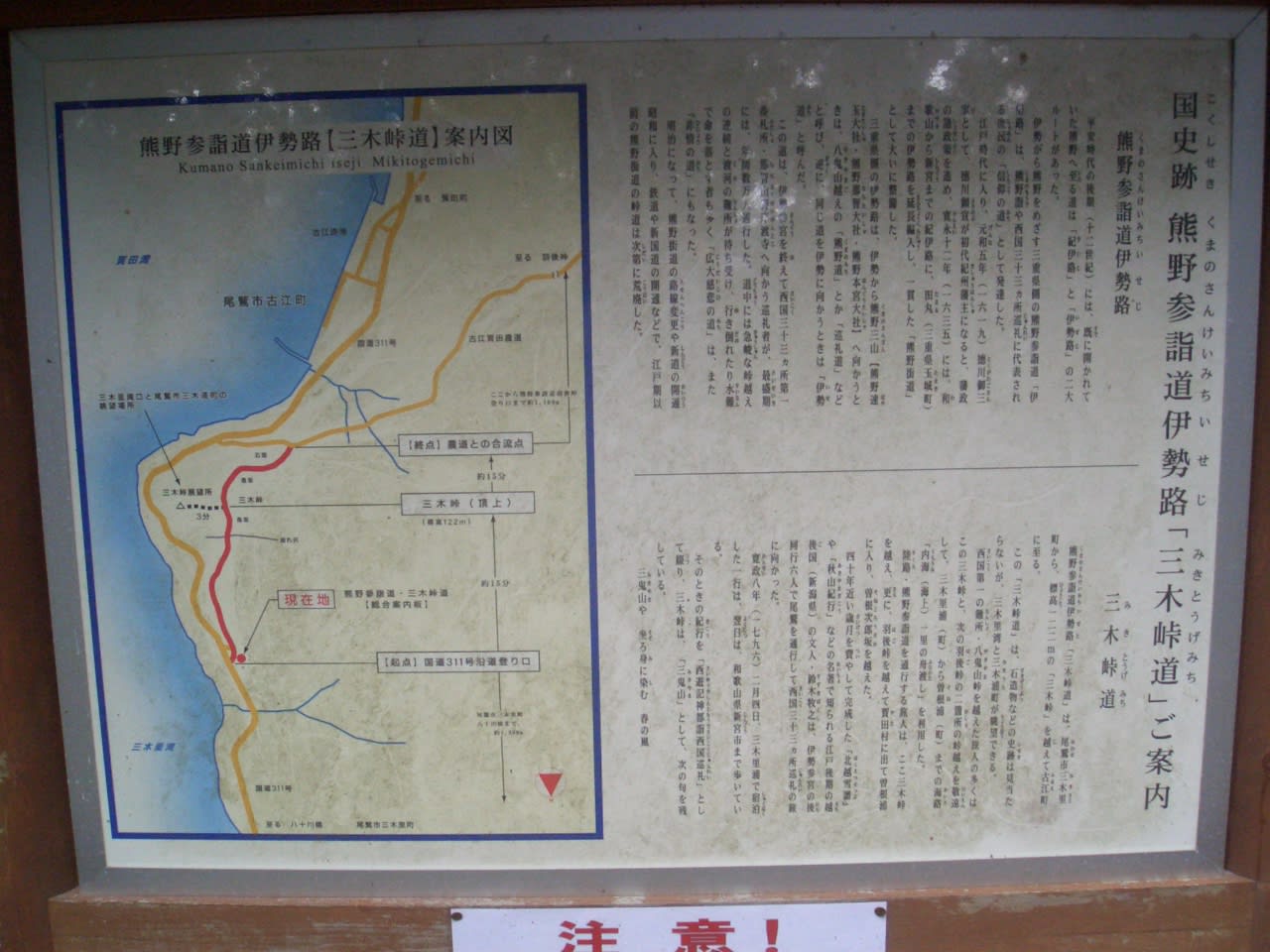

次は三木峠、

しばらく国道を行く、

3分で三木峠の入口です。

今日はここまで15km、時刻は11時09分、

三木峠は標高122m、向こうの農道まで30分と書いてあります。

本日二つ目の峠へ向かいます。

ピンぼけでよく分かりませんが、これから登っていく石段が全部苔に覆われていて何ともいえない。さほどにここを通る人は少ないということなのでしょうか。峠歩き、山歩きにとっては少し物足りないから飛ばしてしまうということかもしれません。

看板には15分と書いてあったけれど、13分で三木峠に到着。11時22分、時間もちょうどいいので昼食にします。

15分休んで、8分ほど下りてきたところ、目撃情報は今年の4月、高野山にもいたから、紀伊半島は大体まんべんなく生息していると考えた方がいいみたいです。

下り口が見えてきました。

15分かかると書いてあった下りは9分で下りてきました。でも距離を見るとさほどのスピードでもありません。下りてきた舗装道は国道ではなく国道の1本上の農道、この少し手前から国道と分岐してきた。

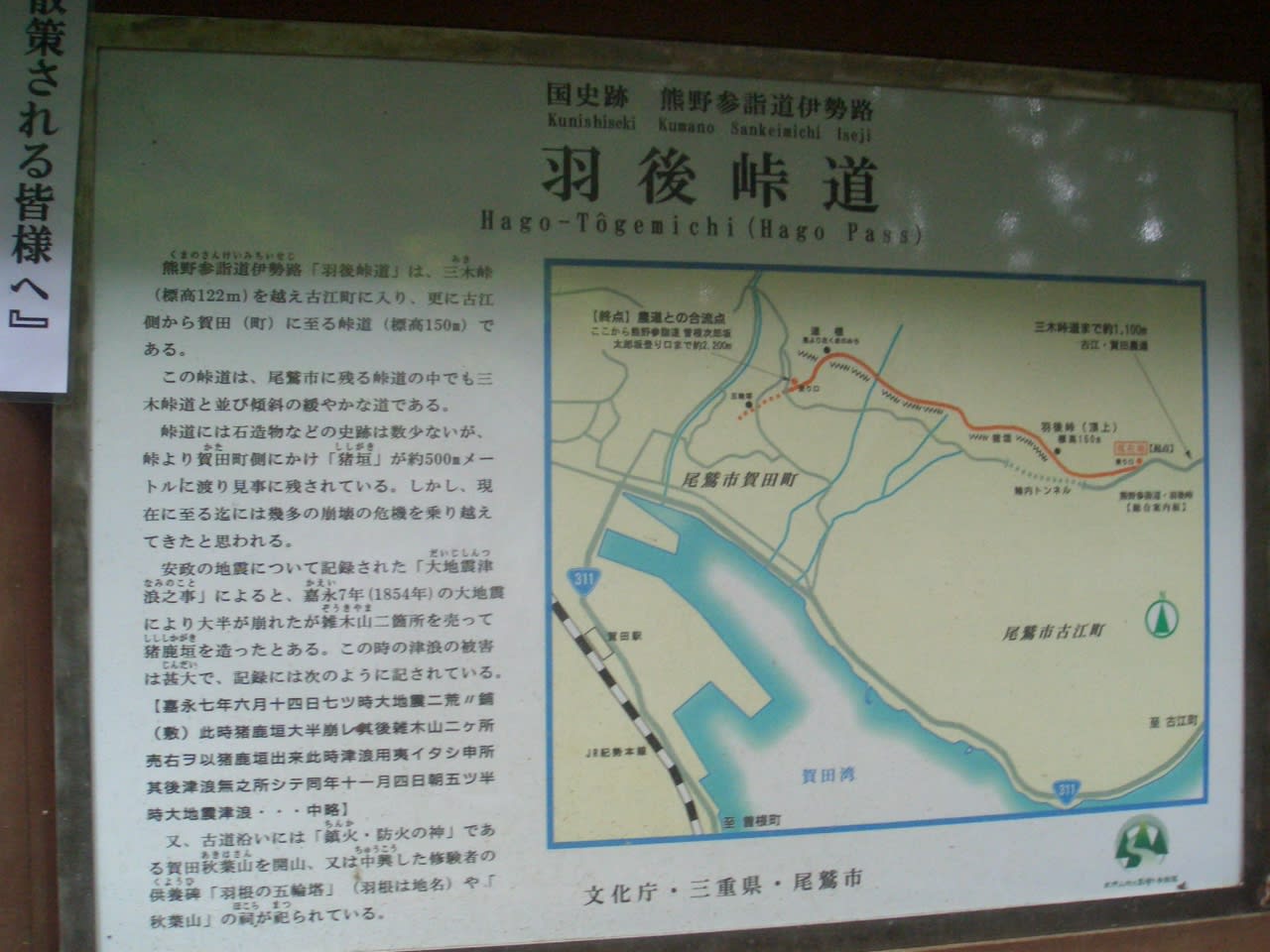

舗装道を14分ほど進んで、こんどは羽後(はご)峠の入口です。舗装道は勾配のきついところもあって楽ではなかった。

農道はもう国道とずいぶん離れているから傾斜もきついはずだしこの先にトンネルもある。峠道はそのトンネルの上を行く。

舗装道から峠道へ

登り口からわずか6分で羽後峠に到着、標高は140m、登り口までに大分登っていたからあっというまでした。

峠から14分で舗装道に下りていきます。この部分の舗装道は切り通しになっていて、古道は完全に削られてしまっていて、こういう無理矢理の道が造られています。この側溝のような道は本当に側溝くらい細くて傾斜も急でかなり怖い。

無事舗装道へ下りていく、

切り通しの向こうの丘に登っていきます。故にこの階段も農道が造られたときに作られた新しい道。

逆光で見えにくいですが矢印には賀田駅と書いてあります。

今日はここまで19km、時刻は12時26分、平均時速は3.5km。藤井寺から焼山寺までの平均時速よりも遅い。

山道は終わったけれど、まだちょっと高いところにいます。

道しるべがいっぱいあって地図を見る必要もなく賀田の街へ下りていきます。

こちらの登り口にも幟と杖、

電柱にもでっかい道しるべ、

集落の中を抜けてやっと国道に合流。

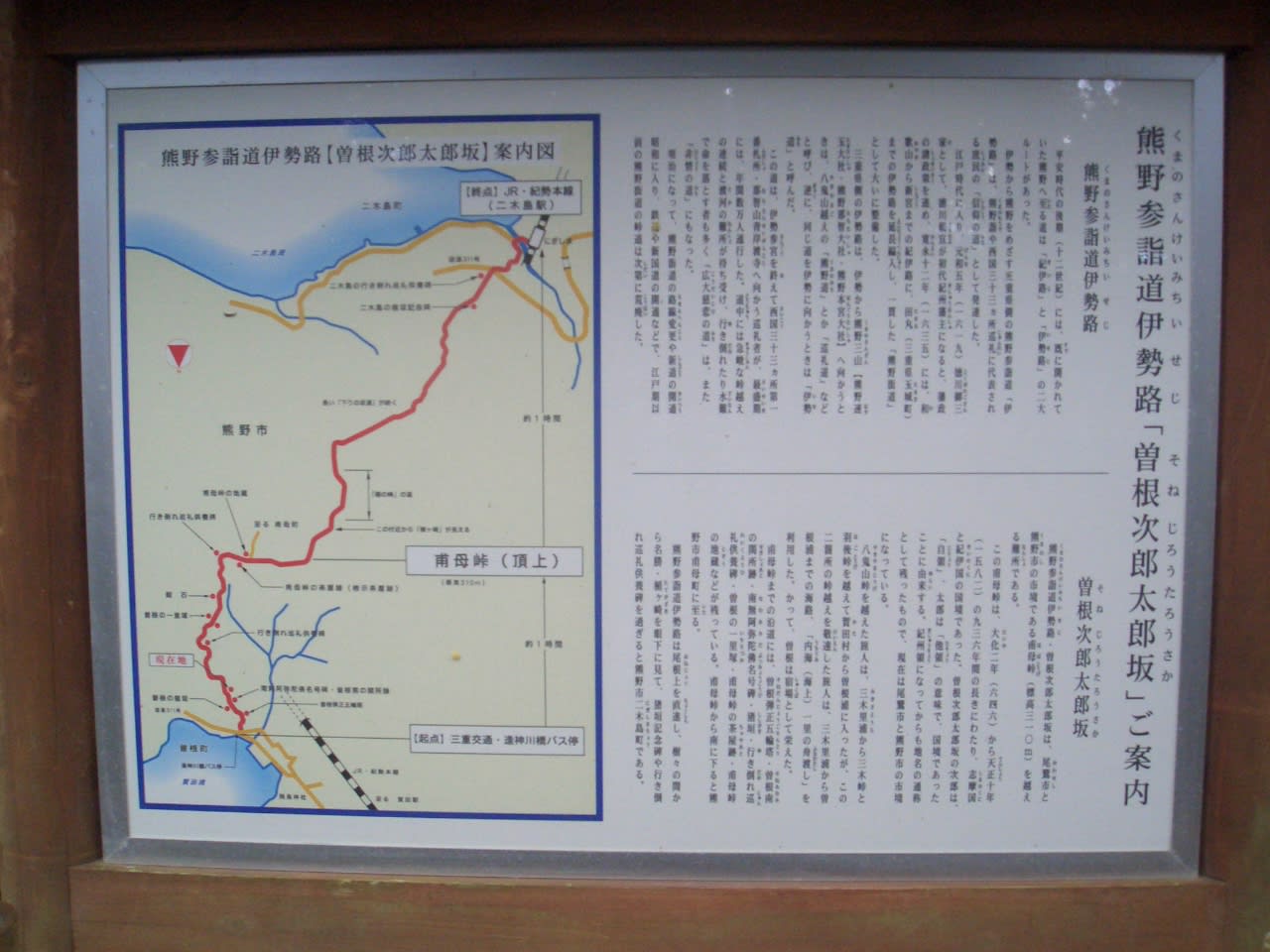

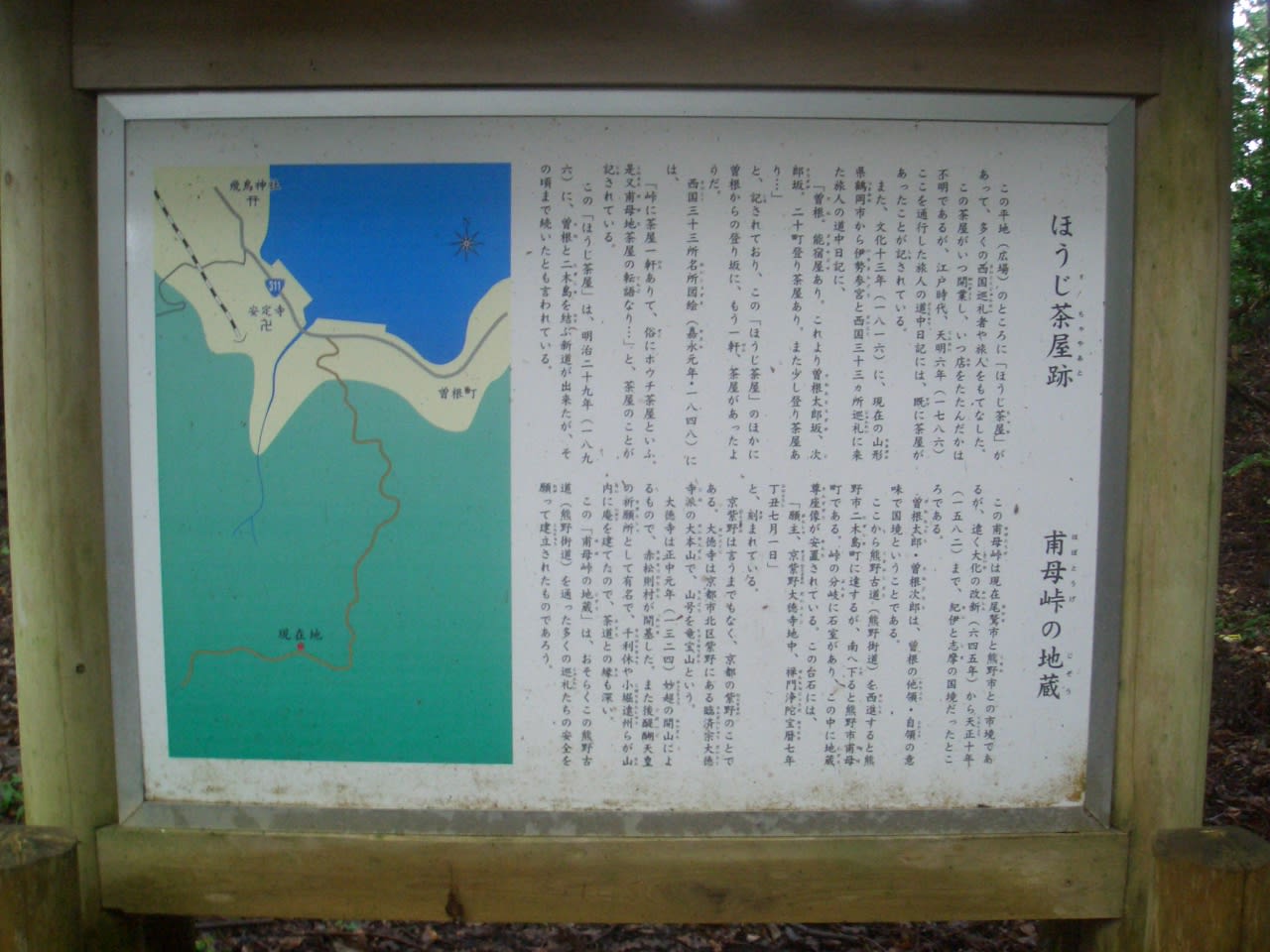

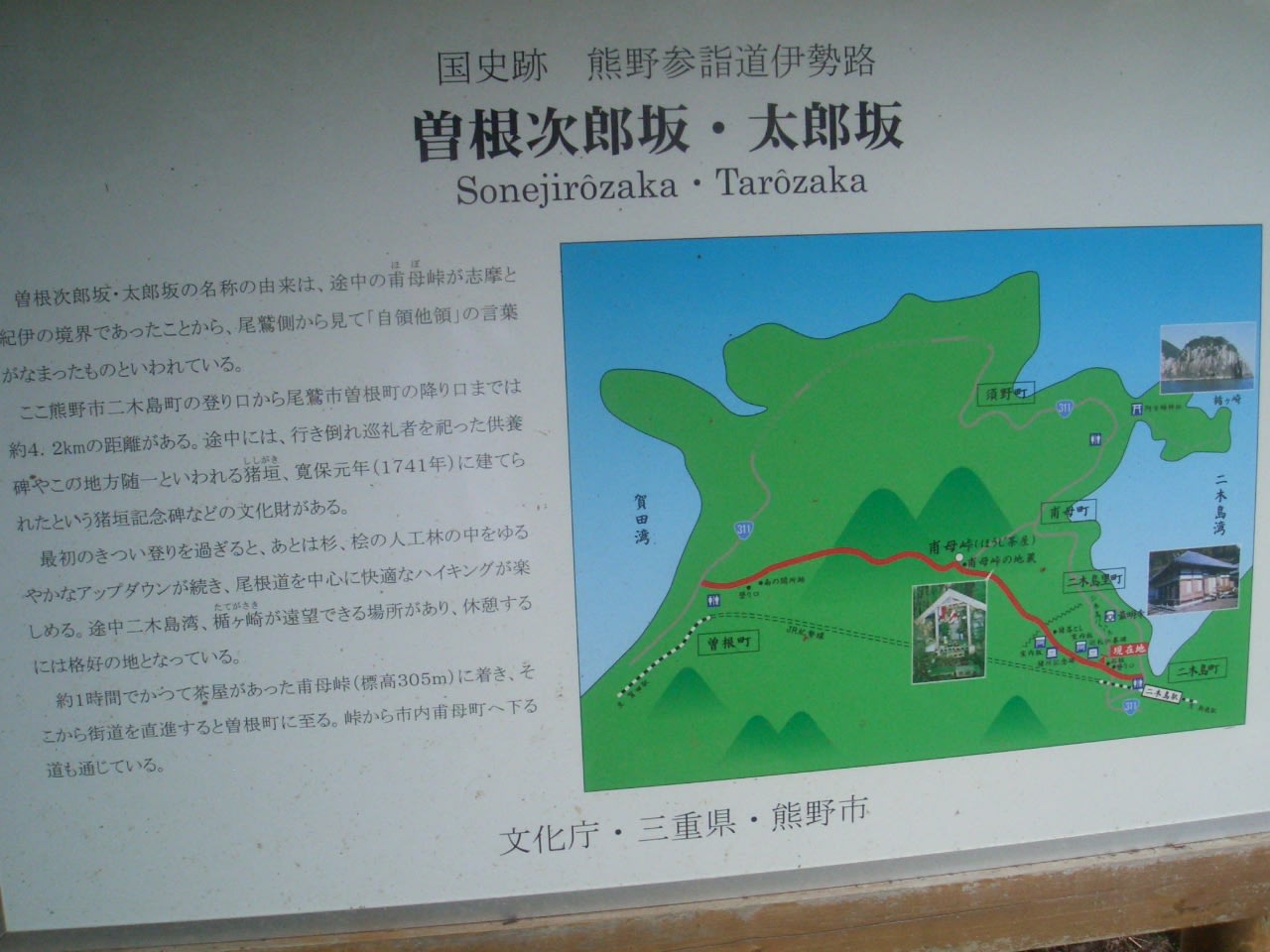

賀田駅を過ぎて1kmほど行くと国道の脇道に入る、脇道から熊野古道へと矢印があるのは曽根坂。賀田から二木島への山越えは二つの山道があってどちらも熊野古道のようですが、ぼくが参考にしているネット地図では曽根坂の方はノーマークでした。

国道に出るとすぐ大きな標識が見えました。もう一つの山道は曽根次郎坂太郎坂(甫母峠経由)、これだけの標識が造られたということは現代ではこちらの方がメインであるということです。

階段のところにも道しるべがあります。

甫母峠まで1520m、甫母峠の標高は305mです。

時刻は12時52分、

甫母峠まで1時間、峠から二木島駅まで1時間と書いてあります。ぼくは大体8割前後で歩けるので1時間40分でいけると一応の見当をつけます。

苔むした石畳、石段、これ以上はないという古道の雰囲気。こちらの道がメインになるのも当然と言えるでしょう。

甫母峠まで600m、920mを22分で来ました。時速は2.5km、終始しっかりした登りです。

甫母峠まで60m、この540mは17分、時速2kmも出ていません。

甫母峠に到着、登り口から40分予想以上のタイムです。休憩所があったので10分ほど休みます。

道しるべが直角になっています。左へ下りていくと甫母の集落があります。集落へ行くのにはここが一番高いので峠ですが、残念なことに、二木島へはこの後まだまだ登ることになります、メンタルでも大分痛めつけられることになりました。

二木島側の登り口まで下りてきました。この看板によると、向こうまで4.2kmと書いてあるから、峠からここまで2.7kmあったということです。時間は55分かかりました。ここから二木島駅までまだちょっとあるから、向こうの看板の時間とほぼ同じ1時間かかったことになります。時速は3kmですが、すごく苦労しました。峠からしばらくは登り坂も大分あったし、足場がひどい。木の根が浮き出た道がずっと続いて、すごく歩きにくいしスピードも出ない、山道ではどんなに険しくてもしんどくても文句を言うことはなく全て受け入れるようにしているのですが、この山道だけは頭の中で愚痴ばかり言っていました。それに距離も長い、登りの倍近くあるのも想定外でひどく疲れました。

国道への急な階段を下りていくところで、思わずへたり込んでしまいました。もう歩けない、歩きたくないと、四国でも一度も思ったことのない感情で満たされます。休みながら、地図を見ながら、時間を見ながら、もうここで止めた方がいいんじゃないかと、考え始めました。距離はあと10kmほどで、14時37分。全部平地なら間違いなくこのまま行けたのですが、小さいながらまだ4つの峠越えがある、これ以上ひざに負担をかけたら駄目になってしまいそうだったし、18時は過ぎてしまいそうで、行くのなら宿に電話を入れなければならない。気持がどんどん沈んでいって、二木島から電車に乗ることにしました。

階段のところで15分ほど休みました。よくよく考えれば、今日は正味7時間半は歩いています。宿のある熊野市まではどう見てもあと3時間はかかりそうです。絶対に無理だと身体が訴えるのも道理です。四国でも1日に歩いた最高の時間は8時間半までです。平地がこれだけ少ない道のりも四国ではなくて時間が全然読めなかったのも仕方のないところでしょう。ワープすることは全く残念ではないのですが、計画の段階で那智山まで6日の計画を立てられなかったことは少し残念です。初めて四国を歩く人も同じような思いをする人が少なくないだろうなとあらためて思いました。

国道に出れば駅まではすぐだと思っていたのですが、国道はかなり高いところを走っていて急な階段をずいぶん苦労しながら落ちていきました。

国道から10分かかってようやく駅の手前の橋のところまで来ました。

今日は結局27kmしか歩けませんでした。平均時速は3.6km、藤井寺から焼山寺までの平均時速より遅い。これだけ見ても伊勢路恐るべし、ということかもしれません。

15時06分、二木島駅に到着。次の下り列車は16時18分、1時間以上ありますがいい時間です。しばらく休んでいたら地元の女性が知り合いを出迎えに来て、所在がないのでいろいろお話をすることになりました。先ず訊いたのは、この二木島に宿はありますか、今はないけれど昔はあったそうです。巡礼がさかんだった明治の頃まではそれぞれの集落に宿があったに違いない、四国のように、歩く距離の違う人がいるから5~10kmの間隔で宿が点在していたことでしょう。

この集落にも四国を巡った人がいて納経軸を見せて貰ったことがあるということでした。近頃は外国の人もよく見かけるとも話していました。外国の人は中辺路だけ、速玉大社まで歩く人がほとんどで伊勢路を歩く人はいないと思っていたので意外でした。時間や費用の余裕があって全部歩きたいと思う人がいてもそれは特別なことでも何でもない、次の駅で本当に若い白人女性が乗り込んできました。やはりいるものですね。

二木島駅~波田須駅 やり直しの旅

波田須駅から やり直しの旅

熊野市は地図で見たところそこそこ大きな町だと思っていたのですが、駅前には店がありません。二木島駅でいっしょに待っていた女性は熊野市で働いていたというので、食料が買える店や食堂があるか尋ねてみたのですが、ちょっと離れたところにローソンがあるだけだと言ったので、予定通りイオンで買うことにしました。イオンまでは橋を渡ってJRを越えて700mです。イオンから宿までまた500m戻って紀南荘に到着したのは17時01分、この宿も風呂が少しぬるめで温度調節ができないタイプ、でも昨日よりは少しだけ高かったので、まだ我慢できました。素泊まりで5000円、四国よりは高めですが十分納得できます。

5日目は宿を5時55分に出発、宿を出てすぐの右手の大きな建物が熊野市役所です。でも駅周辺には大きな建物はこれだけでこぢんまりした町という感じ。

熊野古道は駅の南300mを走っています。本当はここの左から歩いてきて右折して手前の駅前へ歩くはずだった。

熊野古道は先の交差点を左折して浜に出ます。

七里御浜の北の端に出てきました。砂浜ではなく砂利、小石の浜でかなり歩きにくい。

太平洋の日の出

ネットの地図では4kmほど浜を歩くように書いてあったのですが、全然スピードが出ないし余分に体力を使うので100mほど歩いて早々に国道に上がってきました。

江戸や明治の頃でも海岸、浜だけが巡礼の歩く道ではなくちゃんと街道もあったはずです。室戸岬にむかうゴロゴロ海岸とは違って、こちらにはそれなりの平野部もあります。

昨日までの距離表示はぼくがネットで調べた距離とほぼ同じだったのですが、これはずいぶん違っています、今日はまだ1kmちょっとしか歩いていないから、伊勢まで140kmというのがネット地図での表示。

国道の海岸線側には延々と防風林が続いています。調べてみると、一部地形の関係でない区間もありますが新宮までの20km以上に渡って続いています。でもマツクイムシの被害もあり保全復元の活動が今なお続けられているそうです。

こちらのコンビニは必要がなかったので調べなかったのですが、これだけ交通量が多いとさすがにつぶれることはないみたいです。

歩、歩道がない。右側には脇道があるのですが、

御浜町の標識を撮るためにあえてこちらを歩きました。時刻は7時10分、6kmは歩いています。

海が見えるとカメラを向けたくなります。志原川の河口です。

こちらのサークルKも健在、用事はないけれど。

600m先のローソンも健在、これだけあると歩きの旅人にとってトイレの心配がなくなって安心して歩けます。

紀伊市木駅のちょっと先、本日最初の脇道です。

脇道も国道も浜街道。

昔の街道の雰囲気を残す道、散歩していた地元の女性としばらく立ち話しました。

脇道から国道を見た風景、

先の脇道が国道に合流して1500m、本日二つ目の脇道の入口です。

その入口に休憩所があったので、最初の休憩をとります。もう2時間歩いているから10km以上は来ています。

15分休んで歩き始めるとすぐ阿田和駅前です。駅名の看板が見えませんが、庇の奥にちゃんとあります。

前の脇道とは違って1km以上町の中を歩きます。車が少ないので快適です。

今回の旅で初めて津波避難タワーを発見、高知では至るところで見かけるようになったけれど、今まで歩いてきたところはすぐ裏に山があるところが多かったから地形の違いによるものと思われる。

まもなくひとけた、でも10km飛ばしたからね

ぼくの計算では内宮から実際に歩いた距離は146kmになります。

二つ目の脇道を20分歩いて国道に合流します。

国道に合流して12分、こちらのサークルKも健在です。

三つ目の脇道に入ります、150m先で御浜町から紀宝町に入ります。

脇道の入口はこんな感じ。

三つ目の脇道を1500m進むと、こんどは右折です。国道はこの2kmほど先で大きく右折、それを斜めに行く近道が古道になっています。でもここに古道の矢印や道しるべはなく、見松寺への道標しかありませんでした。それで近くに人が集まっていたので尋ねたら、これが古道のようでした。

右折すると間もなく踏切を渡る、ここまでは問題はなかった。

でもその後は新興住宅街ができていて、古道はかなりつぶされているようでした。この二またを右に登っていくのが正解でしたが、ぼくは左に行ってしまって向こう側で合流することになってしまいました。絶対こういうところには矢印がなければならないのにありません。やさしくないと腹立たしい思いをしたのも確かです。

間違った道から紀伊井田駅を眺めたところ。

新興住宅街への急坂を上がっていく、右が見松寺、左が横手地蔵。あとで分かったことですが横手地蔵は熊野古道の前にあるので横手地蔵の道しるべにしたがって歩けばよい。でもこの時点ではそんなことは分からないから、半信半疑で歩いている。古道の矢印がないと確信を持って歩けない、本当に不親切、あの看板の角に矢印を一つ貼り付けるだけでいいことなのに。

古道の道しるべが出てきたので一安心、でもここまでは違った道を歩いていたようです。

横手地蔵が熊野古道沿いにあるのか分からないから、それを目指していいものか半信半疑、でも下に熊野古道と書いてあるから信用してもよかった、でもそのことには気づかないままでした。

住宅街から少し高いところへ行く。

この二また、実は右のところにさっきと同じような道しるべが立っていました。でも横手地蔵を信用していいものか、迷ったあげく左へ下りてしまいました。

下りてきたところは再び住宅街、右に蜜柑の販売所があって女性がいたので尋ねてみたら、さっきのところを右に行くのが古道だということでした。確かに下に熊野古道とは書いてあるけれど、もっと誰が見ても分かりやすい道しるべにしてもらえないものか。ぼくたちは横手地蔵に行きたいのではなく速玉大社に行きたいのだ、

二またまで引き返して、本当の古道に入りました。

後方眼下にさっき道を尋ねた販売所が見えました。そして海。

はっきり熊野古道とは書いてあるから、ぼくが不注意なだけだったかもしれないけれど、四国のように小さな赤い矢印が一つあるだけで絶対誰も迷わなかったことも確か。

こういう新しい立派な案内板もいいけれど・・・

はて、こんどはどちら、こんどははずさなかったけれど、やっぱりやさしくないなぁとは思いますよね。

国道バイパスの上を越えます。

越えてすぐ右折、道しるべはやっぱりなくて自分の地図と首ったけ。

住宅街を1kmほど歩いて神内川を渡る。

橋を渡ると古道は二また、両方とも赤線があります

右折する道は新しいので

直進する細い道を選択します。

舗装されているけれどまさに古道でしょという感じ。

踏切を渡る。

また踏切を渡る。

次のこの踏切を渡らず真っ直ぐ行く。

この踏切を渡って右斜めの道へ入る。

国道が見えました。

手前の道を右に折れて国道へ、

国道に出るとすぐJRの鉄橋をくぐる。向こうの景色は新宮、和歌山県。

郵便局があったので予定通りお金をおろします。熊野大橋の100m手前、時刻は10時23分、最初の距離表示が新宮まで22km、そこから3時間45分歩いたから時速はちょうど6kmくらいのようです。

いよいよ熊野川を渡る。

熊野大橋には歩道スペースがありますが片側だけで自転車も通ります。

でも右側を見ると歩道橋がありました、でもその歩道橋も自転車通行可能、でも向こう側の下り口は階段だったから滅多に自転車は通らないでしょう。

橋の中央で新宮市、和歌山県に入ります。

渡り終えるとすぐ世界遺産熊野速玉大社は右の大きな交通標識。

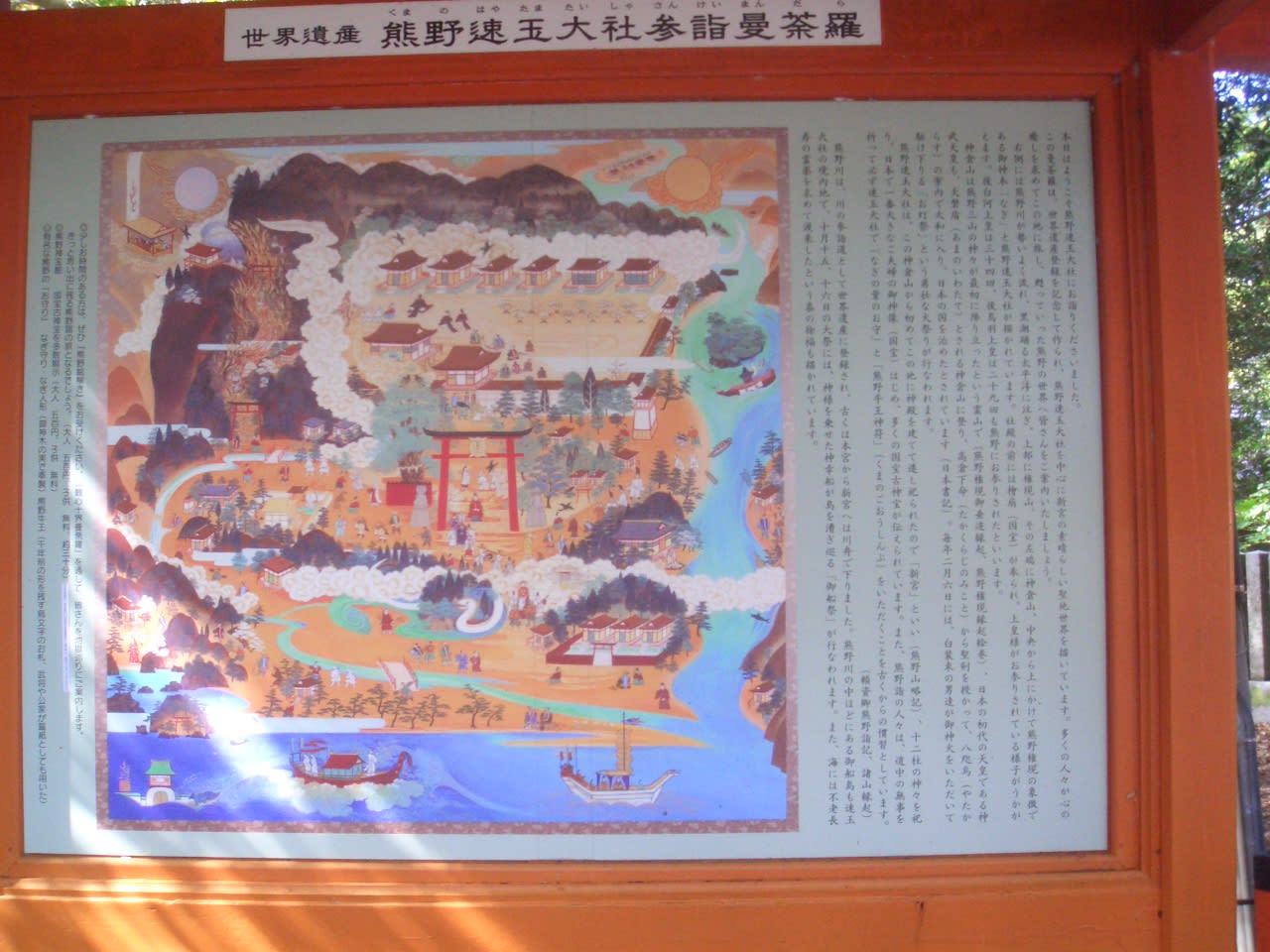

世界遺産登録後につくられたもの、熊野比丘尼については全く知りませんでした。

10時35分、橋を渡りきってから4分で熊野速玉大社に到着です。

熊野速玉大社参詣曼荼羅、世界遺産登録を記念して作られたものだそうです。聖地なので境内ではこの写真しか撮れませんでした。ベンチも休憩所もなく、昼食を摂ることもできませんでした。外国の人も数人見えました、でもさすがに中国語は聞かれませんでした。那智山まで古道を歩く外国の人でも、御朱印を頂く人は少ないから速玉大社まで来る人はごくわずかだという感じです。

お参りを終えて鳥居のところに戻ってきたのは10時54分、境内には18分いたことになります。鳥居を出てすぐ左にバス停があったので昼食休憩をとります。ここまで1度しか休まなかったのでちょっと長めの26分。

速玉大社から古道は海岸に向かって熊野川と平行に進む。浜に出たところに浜王子があり、そこから浜辺を歩く。でもぼくはそれを無視して近道の国道を行くことにしました。なにしろ那智山まで42kmほどあって納経の時間に間に合うかもよく分からない。速玉大社から13分ほど来たところに、四国でもないのにお大師さんがおられました。

速玉大社から3km、コンビニがあったのでアイスで一息入れます。

コンビニのすぐ先で、海岸線を走る県道が合流してきます。本来の古道はもう少し先三輪崎駅の近くで合流してきますが、浜を歩くのがしんどいという人はこの道を歩いてくるはずです。

コンビニから2kmほど先で国道を離れて左折、三輪崎駅左の交通標識が見えます。

すぐ踏切を渡ります。

三輪崎駅です。この手前で間違った道(右折するところを直進)を行って大分遠回りをしてしまいました。地図のページのちょうど切れ目で赤線も間違って付けていました。

三輪崎駅から7分、国道に合流したところ。

国道に入って17分、佐野王子跡です。

近くに王子橋というバス停もあります。

本来のルートは、本宮からは熊野川を下って速玉大社へ、速玉大社からこの道で那智大社へ、そして中世までは帰路も那智大社からこの道で速玉大社へ向かったそうです。つまり那智山から本宮までの大雲取越え、小雲取越えは歩かれなかった。

山が近いので古道の上に国道が重なっているところが多いようです。ここまで脇道を歩いたのは1ヶ所だけ、この先もずっと国道を歩きます。

13時04分、那智勝浦町に入ります。

またローソン、4日目までの少なさと対照的。

トンネル、当然古道は別のところにあったはずですがぼくが参考にしているネット地図では紹介されていませんでした。

次のトンネルの手前には古道の道しるべが

でもネット地図にはないので歩くことはできません。おそらく遠回りになるでしょうし。

久狗子トンネル、左側には古いトンネルもありますがとにかく国道を行きます。

トンネルを抜けたところにも古道の道しるべが反対側に見えました。間違いなく歩けるようです。でも山越えだから時間はかかるはず。

歩道がありません。昔の街道はもっと細かったことでしょう。

国道から補陀洛山寺へ向かう脇道の入口が見えました。工事中で歩けるのかどうか、

何とか大丈夫のようです。

今日初めての古道の雰囲気の残る道。

ほとんど国道だったから、ついついシャッターを切る。

13時58分、国道を離れてから6分で補陀洛山寺に到着。速玉大社から2時間半ほどでした。初めの計画ではここから1km先のホテルまで歩く予定だったからこの時間はかなりいいタイムではあるけれど、1番札所の納経時間が8時から16時だと知って今日の内に登らねばなりません。最後の階段がいかほどのものかよく分からないし7km以上はあるのでそんなに余裕のある時間でもありません。

補陀洛山寺は西国零番札所と言われることもあるそうで、高石ともやさんは巡礼歌集の1番「山青く海青く」、の歌い出しで「遠い南の海の果て、極楽浄土を目指して、老いた僧侶は舟を出す、補陀洛目指し死出の旅」と、このお寺のことを書いています。そういうことでもあり、もちろんお参りして写経を納め御朱印も頂きます。33番谷汲山と4日前に頂いた外宮の間にページを開けておきました。

お参り納経に18分、休憩なしで14時17分、那智山に向けて歩き始めます。8kmあって最後の石段を考えたら納経時間にぎりぎりになるかもしれません。

補陀洛山寺から3分、最初の脇道です。

もちろん入口に道しるべがあります。

四国でも見かけないような珍しい道しるべ、

補陀洛山寺から8分、二つ目の脇道に入ります。

二つ目の脇道は300mで県道に合流、そこから800m県道を行くと3つ目の脇道へ入る道しるべがありました。

三つ目の脇道は曼陀羅の道という名前が付いています。

指に従って左折

ここはすでに中辺路でもある。

小川に沿った小道、四国の4番の手前の道を思い起こさせる。雰囲気のある道だけど納経時間が気になって楽しむまでの余裕はありません。

川の畔からちょっとした山の中に入っていきますがそんなに登ってはいません。

ここから林の中へ入っていく。

この道が鎌倉の頃からの旧参道であることは間違いないようです。

供養塔の前で直角に折れて舗装道の方へ

こうして見ると下の道から大分高いところまで来ています。

階段を下りて舗装道へ

県道と並行する参道に入るところ。この道は県道から分かれて川の北側を走る、バスの走る県道は途中から川の南側を行きます。

参道が工事中で、コの字型に迂回路ができています。

橋のつけ替え工事でした。わずか100mほどですが本来の参道を歩けないのはちょっと残念、

42分ぶりに県道に合流します。補陀洛山寺からちょうど1時間だから、あと2kmちょっと、時刻は15時18分、登りはこれからだから微妙な時間です。

合流したところがもう大門坂の入口の近くです。

ここからが本格的な登りです。この手前に駐車場があったのは車で来た人でも、ここだけは足で登って古の巡礼の雰囲気を味わいたいという人が多いためのようです。

世界遺産の碑、姫路城にもあります。高野山町石道の出発点慈尊院でも見たことがあります。

暗いので発光禁止にするとぶれぶれ、さほどに険しい山道でじっくり撮影する余裕などありません。ぷいぷいの二人が登った画も覚えているけれど、見るのと実際登るのでは大違い。雰囲気は四国別格1番大山寺の山門からの石段と似ているけれど、もっと険しくもっと長いのではと思える。というのも、ここまですでに40kmは歩いている。ほとんど平地の40kmを歩いたあとのこの山道、ばてない方がおかしい。

大門坂の途中にちょっとした平場があって中国のツアー客がたまって騒いでいます。出会う人は明らかに日本人より中国人の方が多い、こんなところでも、

石段は267段、切幡寺の333段より少ないとはとても思えない、それくらい疲れているということでしょうか、あるいは時間に追われいるからか。

登り口から19分で大門坂を登りきりました、800mほどの距離だから時速は2.4km、。ここで登りきったと安堵しましたが、全然終わりではありませんでした。

バスターミナルへ上がって少し右の方へ行くとこの階段が待っていました、この階段を登りきってまた少し右に行くとさらに同じくらいの階段があってさすがにうんざりですが、時刻は15時41分、休んでいる場合ではありません。

15時48分、ようやく熊野那智大社です、でも本殿へは見えているようにまだ石段を登る。ぼくはこの鳥居をくぐらず反対側の青岸渡寺へ向かいます。

山門までさらに石段、本堂はさらに上、納経時間ぎりぎりなのでもう何がなんだか分からないくらい余裕がなく、それでも水屋だけはちゃんと使いました。お参りは明日の朝でもいいとして、マナー違反と分かっていても先ず納経所へ急行です。続けて那智大社の御朱印所へ、こちらでもお参りは後回しです。計画の甘さを痛感、そして少し後悔。

無事御朱印を頂いてご神体の那智の滝を拝みます。見上げるところまで行く余裕はもちろんありません。バス乗り場へすぐまた長い石段を下って行きましたが、予定していた便の1本あとのバスにしか乗れませんでした。

滝の下のバス停からたくさんの白人の方が乗ってきました、境内でも半数近くが西洋人で残りの半分以上は中国の人でした。

那智山から下るバスの中から一瞬那智の滝を見上げることができました。青岸渡寺の境内から眺める姿とそれは全く異なった威容です。青岸渡寺から那智の滝の真下まで歩いて15分、そこから滝前バス停まで5分、よく調べていれば滝の下まで行って同じバスに乗れていたかもしれません。あるいは、今日は補陀洛山寺までにしておいて、明日那智山に登ってゆっくり滝を拝んで、小口に宿をとるのが良かった。そうすればこんなにバタバタすることもなかった。そうしてその翌日は小口から本宮を経て近露まで、でもそれは実際に歩いてみて初めて分かることで、地図とガイドブックとネットの情報と自分の体力から判断できるのは今回の計画しかなかったということでしょう。

ホテルは紀伊天満駅の近くですが、終点の紀伊勝浦駅までバスに乗って、駅の近くにあるまぐろ丼の店山賀で夕食です。

ざこばさんの色紙、

谷村新司さんの色紙、ほかには西川きよしヘレン夫妻のもありました。

一番人気のミックス丼です。1500円、すごくおいしかったのですが量が少なくて物足りなかった。

紀伊勝浦駅から1800m、歩いて本日の宿パルスイン勝浦に到着したのは17時31分でした。素泊まり5400円、那智の駅に一番近いので選んだのですが、値段も勝浦の宿の中では一番安い方でした。

那智山行きの始発のバスは那智駅を6時53分に出ます。朝食も駅で摂るので6時04分に駅に到着しました。

やた烏とサッカーのつながりは知らなかったです。

駅前のベンチで待っていたら大きな荷物を担いで国道を歩く人の姿が見えました。西国巡礼に違いないと思ったのですが、熊野街道だけを歩いているとも考えられます。

7時10分、終点に到着してバス停からまた長い長い石段を8分登って西国1番の入口に到着。

昨日は御朱印を頂いただけだったので、那智大社、青岸渡寺ときっちりお参りします。青岸渡寺の本堂でお参りを済ませると納経所に人がいるので、尋ねるとこの時間でもしてもらえるということでした。ぼくのガイドブックでは8時~16時となっていたのですが、実際は7時からしてもらえるようです。那智大社の方は閉まっていました。

7時26分、青岸渡寺の境内から本宮に向けて古道に入ります。

20分ほど険しい古道の石段を登って、高原公園に上がってきました。写真は撮りませんでしたが雰囲気たっぷりのこれぞという感じの古道です。それがいきなり開けたところに出てくるというのは分かっていたけれど、やはりギャップがありすぎていただけません。ここに上がってきて道が分からなくなったという人がいましたが、写真のような道しるべを頼りにすれば迷い所はありません。道を探すのではなく道しるべを探す。

結構広い公園でこの部分完全に古道は破壊されています。もう少し世界遺産登録が早かったらこんなものは作られなかったでしょう。大して利用している人もいないようだし。

古い道はなくとも道しるべはある、とにかく小口へ小口へ。

新しく作られた現在の古道。

7分歩いてもまだ公園の中

再び本物の古道にはいるようです、三つ又の一番左が山道のようです。

フォークリフトの右側に山道の入口が見えています。ようやく公園内を通り抜けました。

結局公園内を8分歩いて古道の入口にやってきました。

古道に入って24分、平成11年だから世界遺産登録のずいぶん前に立てられた看板。ガイドブックによると青岸渡寺からここまで2.6km、1時間かかると書いてありますが、ぼくは50分で来ました。青岸渡寺の標高は大体300m、ここは700m。今日の前半大雲取越で一番傾斜がきついのは出だしの青岸渡寺から公園までなので、公園からここまではそれに比べるときつくはりません。むしろ楽しみながら登れる山道です。

雰囲気もよくて、甫母峠のように木の根もういていません。

ちょっと急な登りもありますが、こんなのがずっと続く訳ではありません。

那智山まで3.0km、小口まで11.5kmと書いてあります。那智山からちょうど1時間かかっているから時速は3km。

那智山まで4.0km、小口まで10.5km。この1kmは14分で来たから、時速は4.3km、もう大雲取越の最高峰に近い高さまで来ているので、さほどの傾斜はなく余裕たっぷりの歩き。

大雲取越最初のピーク舟見茶屋跡に到着です。ガイドブックでは那智山から4.4km、1時間40分と書いてありますが、ぼくは1時間20分でした。

写真ではよく分かりませんが肉眼でははっきり海が見えています。

中央の白く光っているところが海です。

2日前の雨でまだ木が濡れているのでレジ袋を敷いて休憩です。少し上に休憩所(皆藤愛子さんと宍戸開さんも休んだ)があるのですが、そこまで登るのも大儀だし先も長い。

10分休んで出発です、出発時間が遅いので全然時間がありません。

茶屋跡から2分で舟見峠のプレートが現れました。てっきり茶屋跡がピークだと思っていたので意外でした。ガイドフックではこの後の越前峠の870mが中辺路の最高所だとあるのですが、この883mが正しければこちらの方が最高所になります。

残念、距離は読みとれません。

舗装道に出てきました。これは本当に意外でありちょっと残念です。那智山まで5.5km、110分とあります。ぼくは97分かかりました。時速は3.4km、伊勢路の峠越えと比べても大分早い。

舗装道に入って1分、こちらも那智山まで5.5kmです。

12分舗装道を行くとまた古道の入口が見えてきました。

那智山まで6.3km、この800mは11分かかったから時速は4.3km。

古道の入口、ギャップが大きすぎて

古道を8分歩くとまた舗装道に出てきました。

見えにくいですが那智山まで7.1kmです。古道の入口から800mを11分できたから時速は4.3km。そんなにきつい山道ではありません。

那智山まで7.5km、この400mは4分、時速6kmです。こちらの舗装道はほぼフラットです。

この500mは6分、時速は5km、フラットに近いけれど完全なフラットばかりではない。

休憩所が見えてきたようです。

9時48分、地蔵茶屋跡に到着です。ガイドブックでは那智山から8km、2時間5分の道程だと書いてありますが、ぼくは2時間12分かかりました。かなり厳しめの設定です。

先ほどから写真に撮っている道しるべは500mごとに小口まで設置してると書かれています。

右の方にあるのが地蔵堂、手前には四阿もあるので休憩、

ここでも10分の休憩、茶屋跡からすぐに古道に入ります。

茶屋跡から600mを13分、時速3kmの登りです。ガイドブックによると茶屋跡からは100m登って、80m下って、また100mちょっと登ると越前峠、そこからは小口までずっと下りになります。

茶屋跡から19分、はじめて歩いている人とすれ違いました。白人男性です。那智山からここまで9km、ここから小口まで5.5kmで中間地点ではありませんが、小口から越前峠まで標高差800mの登りが延々と続くから、これだけの差が出るのは当然のことです。ぼくが同じ時間に小口を出ていたとしてもここまでしか来られなかったでしょう。

ぼくが下りに入ってまた二人、

茶屋跡から1.4kmを24分の登り下り、時速は3.5kmだからそんなにはきびしくない。

最後の登りでまたすれちがいます、白人ばかりです。

また二人。

10時34分、二つ目のピーク越前峠に到着です。最後300mの登りは12分、時速は1.5kmでした。茶屋跡からだと36分、ガイドブックは50分の設定だから前半よりは動けている感じ。

越前峠を下り始めて2分、間もなく峠にたどり着く女性、半袖半ズボン、登り始めたときはこんな格好ではなかったでしょうね。

下り始めて10分、10時45分。小口から越前峠までは4.8km、ずっと険しい登りだから3時間以上かかるのは普通。標高差は800m近くある。伊勢路の最高所は八鬼山峠で4.4kmの道程で標高差は620mだから、1.3倍の時間がかかってもおかしくない。越前峠まで登ってしまうと後は登りは少ないからスピードはぐっと速くなる。

下り始めて12分、こんどはカップル、この時間にここまでだと那智山にはゆうゆう16時までには行けるでしょう。

今まではすれ違った後に撮りましたが、距離があるのですれ違う前にパチリ、初めて日本人です。それにしてもこの道、すごいでしょう、この下りでこの広さでこの真っ直ぐ。

ガイドブックではここからが下りでも本当の難所という胴切坂、

那智山から12kmということは越前峠から2.3km、46分かかっているから下りでも時速3kmしか出ていません。

ガイドブックでは越前峠から2.4km、50分と書いてありますが、ぼくは49分できました。ほぼ設定通り。このガイドブックを信用すると当てがはずれる人はかなり多いかもしれません。

旅籠跡から300mを9分、時速2kmしか出ていません。

ガイドブックでは旅籠跡から1.4km、25分と書いてありますが、ぼくも25分かかりました。また設定通り。時速は3.36km。

これが円座石(わろうだいし)、熊野三山の神々がここで談笑したと伝わる。

標高は200mまで下りてきている。

円座石から600mを11分で下りてきました。ここまで下りてもじそくは3.3kmほどしか出ていません。小口まであと400m、

一旦舗装道に下りてようやく小口の集落かと思ったのですが、まだもうちょっとありました。

12時02分、ようやく小口の里です。那智山から4時間16分かかりました。ガイドブックでは4時間28分ですからほとんど変わりません。でも平均をとるとこんなものではないと思います。5時間半は見ておくべきでしょう。でもガイドブックは那智山から歩く場合の時間設定で、ほとんどの人は逆向きに歩くからこのガイドブックを参考にしないはず、

地蔵茶屋跡から小口までに出会ったひとは外国人11人、日本人4人でした。シーズンには毎日それくらいの人たちが小口に宿泊することを考えれば、もう一つの宿があるのも当然。世界遺産登録後、小口自然の家とキャンプ村だけでは追いつかなくなって新しい民宿ができたと思われます。

ガイドブックのルートでは小口バス停、自然の家の前を通るのですが、ぼくは近道の郵便局の前の道を行きます。郵便局で休憩させてもらうことも決めていました、

12時07分から15分間休ませてもらってペットボトルに水道水を詰めてもらいました。

この矢印、微妙な角度がついているから右の道を上がっていくのかと登り始めたら間違いでした。こういう矢印の付け方はやはり四国と全然違う。実際に歩く人が歩く人のために付けたものだからこんな迷いやすい付け方は基本しない。

古いトンネル新しいトンネルがきれいに並ぶ。

小和瀬の渡し跡に架かる小和瀬橋の手前に、トイレと休憩所がありました。郵便局で休ませてもらうことはなかったのですが、こういうのは初めてだと分からない。

これから歩く小雲取越の解説と簡単な地図、請川まで14km、4時間と書いてあります。請川から本宮大社までは3.3kmだから、本宮まで4時間半ということでしょうか。今12時34分だから17時ぎりぎり、御朱印は17時までだからどうなることか。

小和瀬橋を渡ります。

小雲取越の入口です。

道しるべはばっちりなので迷いません、本宮まで18kmと書いてあります。大雲取越よりは標高も低く歩きやすいなだらかな山道も多いということですが、果たして時速4kmは出せるのか。

こちら側から歩く人はかなり少ないと思われるけれど、ここまでずっと十分配慮されています。

12時45分、小和瀬橋から11分ほど来たところで最初の(本宮から来た)人とすれ違います。もちろん白人、13時半には宿に着いてしまいます。この区間は一般的なプランだと一番短く山道も険しくないので、どうしても時間が余ってしまうことになります。

13時00分、さらにカップルとすれ違います。この時間になると続々という感じになっていきます。

13時08分、白人男性です。

13時12分、白人男性です。

13時17分、白人男女4人連れです。ごらんのように大雲取越とはちがってなだらかで石畳のない道が多くなっています。

13時18分、また二人、本当に続々です。

13時19分、小口からでは初めての日本人の男性です。

13時29分、白人男性です。本当にいい道です。今回ぼくが歩いた熊野古道全部の中で一番好きだったかも知れません。

13時31分、桜茶屋跡のすぐ手前でまた二人。

桜茶屋跡には四阿があって写真のご夫妻が休んでいました。ぼくもいっしょに最後の休憩をとることにします。小和瀬橋から57分、ガイドブックでは1時間の設定ですからまたもほぼ同じです。

こちらから声をかけて Do you mind if I take your photo ?おときそで学んだフレーズで撮らせて貰いました。こちらから声をかけたことも撮らせて貰ったこともすごく喜んでくれました。こういう交流がもっと普通にもっとできればいいんですが。

ご夫妻を見送って13時42分茶屋跡を出発です。

小口から3.8km、64分かかったから時速は3.56km、ほとんど登りでこのスピードということは大分登りやすい山道だということです。

桜茶屋跡から10分で桜峠に到着、ガイドブックではこの間0.5km、15分とあるからなかなかのスピードです。小雲取越では2番目のピークでこの後は多少のアップダウンはあるもののほぼフラットな道が続くとガイドブックの高低表には書いてあります。

また二人とすれ違う、時刻は14時12分だから16時までには小口に着けるでしょう。

石堂茶屋跡、ガイドブックでは桜峠から1.6km、30分と書いてありますが、21分で来ました。ようやくガイドブックに差のつけられる歩きです。

小口まで5.5km、ということは桜茶屋跡から2.1km、33分かかったから時速は3.8kmです。桜峠までの登りがあったから、峠からは4.5kmは出ているでしょう。

舗装道を横断、

請川まで6.4km、百間ぐらまで0.9km、ということは桜茶屋跡から3.2km。48分かかったから時速は4kmです。

900mを12分かかって本日最後のピーク百間ぐらに到着です。

熊野古道随一の絶景とされている熊野の山並みです。

「趣味どきっ」を真似てセルフタイマーで自撮りです。15cmの簡易三脚なのでうまく山並みが入りませんでした。立てるだけで精一杯。

14時49分、百間ぐらを出発、休憩するつもりはなかったけど撮影だけで7分もかかってしまいました。ガイドブックでは請川まで5.5km、95分。本宮までだと8.8km、ガイドブック通りだと御朱印に間に合いま

せん。

請川まで4.1km、百間ぐらから1.4km下ってきました。この間15分かかったので時速は5.6km。大雲取越の下りとは全然違います。

百間ぐらからちょうど1時間、下界、そして熊野川も見えてきました。

百間ぐらから62分、請川の集落へ下りていきます。時速は5km以上の快速、下りでもこれだけのスピードが出る山道はここまではなかったと思います。30分は設定より早かったので御朱印には間に合いそうです。

右側は新しい橋なのでガイドブックは左の古い橋を渡る道に赤線がありますが時間がないので近道の新しい道を行きます。

ネットでは確認できなかった民宿がありました。でも今日中に御朱印をいただくので、こんな手前まで戻ってくることはできません。まあ明日が近露までなら、この宿に泊まって明日本宮にお参りしてというプランも考えられますが、

16時28分、大斎原(おおゆのはら)は横目に眺めるだけになってしまいました。本当はあの鳥居の前に立つはずだった。

16時31分熊野本宮大社にようやくのことで到着です。とはいえこの後すごい石段が待っていて腰が抜けそうになりました。この時間なので境内は人影もまばら、無事御朱印も頂きました。

本宮の町は水曜日が定休のお店が多い。それは本日の宿蒼空ゲストハウスのホームページに書かれていて、本宮に向かうメインストリートを歩きながらもなるほどと思うことしきり。蒼空ゲストハウスも本宮の近くのカフェほんぐうもB&B(ベッドとブレックファスト)、夕食はどこかで調達しなければならないのでホームページには食品を買える店が詳しく紹介されていました。本宮の近くのヤマサキショップは日曜が定休、町の入口にあるヤマサキショップは水曜が定休なのでどちらかを利用すればよい。でもそれは、那智方面から来た場合で近露の方から来た人は日曜日だとちょっと困ったことになるかもしれません。

お参りを終えて鳥居の前まで下りてくると外国人男女4名が買い物を終えてカフェほんぐうに向かうところ、蒼空ゲストハウスは往復で1.7km余計に歩くことになるのでぼくも本宮のすぐ側にあるほんぐうに泊まりたかったのですがぼくが予約を入れた時点で満室だったのでした。

ヤマサキショップで夕食を仕入れて850m来た道を戻って蒼空ゲストハウスに着いたのは17時07分でした。写真では大分暗くなっている感じですが10月19日なのでまだ明るさは十分、玄関の10m手前まで行くとご主人が出てきて迎えてくれました。当然ぼくが最後に入ったでしょう。近露からここまでだとゆっくり出ても3時には本宮に着くはず。

食堂を通って部屋に向かうとき、コーヒーが保温器の上に乗っかっていたのを確認、後で聞いたらもちろんフリー。部屋は新しくて広くて本当に快適、お風呂とトイレは各部屋に付いていて完全セパレート。素泊まり6000円、朝食付き7000円と値段は少々高めですが、山の中でこれだけの設備であれば納得できる範囲です。

朝食はなしで6時前に出るのでさすがにモーニングコーヒーはと思っていたら、6時15分前には用意されていたので、ザックを横に置いて1杯頂いてから宿を出ました。本宮の鳥居の前に戻ってきたのは6時ちょっと前、本宮の右脇の道に入って200m来たところが写真の交差点です。ここを左に入るのだろうかと道しるべを探したのですが全くなくて真っ直ぐ歩いて国道に出てしまいました。地図を見ていれば国道に出たところで間違っていたと気づいてここに戻ってくるのが普通、でもぼくはそのまま国道を1km近く歩いてやっと何か変だとここまで戻ってきたのでした。こんな重要なところに道しるべや矢印がないことの方がおかしい。ないという道しるべを信用しすぎてしまったのでした。四国では先ずこういうことはありませんから。でもここにはなかった。確かに本宮から近露方面に歩く人は少ない。向こうから来る人を100とすれば1か2の割合かもしれない。でもここまではどちら向きも平等に道しるべが設置されていたし、歩く人がいる限りきちんとガイドするのが世界遺産登録の道ではないか。ずぼらしてガイドブックを取り出すのを怠った自分が一番悪いのですが。

20分も無駄に歩いてしまったので、身体がぶるぶる震えてこういう手ぶれの写真になってしまいました。気を取り直すまでに大分時間がかかりました。

6時24分、歩き直してから4分で祓殿王子跡に来ました。まだ奮えてる。

こんなところにはきっちり道しるべがあるのに。ついつい恨み節、

歩き直しから30分、ここは三件茶屋跡、

小辺路、高野山方面との分岐点でした。ここまで時速4km弱。

小辺路の入口です。

向こうから来た人の最後の休憩所です。

歩き直してから44分で、伏拝王子に到着、ガイドブックでは58分、それも下りの時間だからかなりいいペース。

みやこからここまで260km、12日間の道程。高貴な人は輿に乗って山を越えたというから20kmがせいぜいだったというのも頷けます。

どこが本宮かよく分からない。

伏拝王子を出て100m、この前後はほとんどフラットで舗装道

健脚の人で滝尻から本宮まではちょっときついけどという人には少し手前のこの位置の宿はちょうどいいかもしれません。

舗装道が終わって山道へ、

何のための施設かよく分からないまま通り抜ける。

7時28分水呑王子に到着、伏拝王子から1.9kmを23分で来ました。ガイドブックでは下り方向で30分と書いてあるから、なかなかのスピードです。

ここでデジタルカメラのバッテリーが切れて、この後は写真がありません。

残念ですが、昨日でなくてよかったとも思います。古道の味わいからすれば昨日の方が大分良かった。

水呑王子でデジカメが使えなくなったので、以降は要所でタイムをメモしていくことになります。四国と違ってここまでは全くメモしなかったので少々面倒。

水呑王子から23分で発心門王子に到着、1.7km、ガイドブック下り方面で30分の設定、ぼくは登りで時速4.4km。本宮からここまでは6.7kmで標高差は250mなので、単純に計算すると鶴林寺の4分の1の勾配、ごく緩やかな登りといっていいでしょう。4.4kmが普通に出るはずです。本宮からの平均時速も4.4kmです。

発心門王子に着くと、4人の日本人男女が見学や撮影の真っ最中、ここから先近露の近くまで宿はないはずだから、てっきり本宮から来た人たちだと思いきや、訊いてみるとぼくとは反対方向、これから本宮へと向かうというから、?が消えませんでした。ガイドブックを見ていると、発心門王子にはバス停がある、そしてここから本宮へ至る6.7kmが熊野古道で一番の人気のルートだという。考え合わせれば、滝尻が出発点になるとは限らない。那智勝浦、あるいは新宮方面からバスで湯の峰温泉まで来て、翌朝一番でバスでここまで来て歩き始める。田辺からでも湯の峰温泉までバスが出ています。ここを出発点として三山を巡るというプランも普通に考えられます。中辺路を一通り歩いて分かったのですが、そのプランはいろんな意味で大正解だと思います。熊野古道の一番古道らしい味わいのある道を2日間で存分に味わえるコンパクトにして十分なトレイルです。滝尻から始めるとほとんどの人は那智山まで4日かかるけれど、ここからだと2日間で全ての人が那智山まで行けます。東京からでも大阪からでも3泊4日で発心門王子から本宮を経て那智山まで全部歩くことができます。

発心門王子では休憩はとらずすぐに出発、すでに7時51分。無駄に歩いた20分があるから休憩はなるたけ短めにしたい。

発心門王子までは山道もあったけれど舗装道も多く、一番の人気のルートだとはいうけれど、古道の雰囲気ということからすれば小雲取越の方が遙かにいいとぼくは思っています。

発心門王子からは幅の狭い山道に入っていきます、最初は下りです。猪鼻王子まで標高差にして80m前後、距離は300mほどでしょうか。猪鼻王子の手前からはほぼフラットで、その後もフラットかごく緩やかな登り、沢の脇の道を進みます。このあたりは本当に古の香りを味わうことができます。登りはだんだん急になって本格的な山登りの様相です。三越峠の手前の急な狭い道で日本人とすれ違いました。近露の一番こちらよりの宿からでもここまで9kmはあって時間は8時半、かなり早く出ないと来られないのでは、ぼくはもう12km以上歩いてはいるけれど。

三越峠に到着したのは8寺53分、ガイドブックの距離表示は三越峠で区切っていないのでよく分からないのですが標高のグラフで推察すると、発心門王子から4km前後、62分かかったので時速は3.9kmというところでしょうか。前半部分の緩いところでずいぶん稼いだのでこの数字ですが、峠の手前では2kmも出ていなかったところがあったと思います。

峠には休憩所があって中には外国の男性がいました。今日はどこまでですかと英語で聞いたら湯の峰温泉までということでした。3時間か4寺間で行けますよとおしえてあげました。そのあと写真を撮らせてもらったのがオンタイム10月20日のブログです。

三越峠の休憩所を9時06分に出たのですがまた明後日の道に入ってしまいました。山道で上がってきた三越峠は3方向に舗装道が延びています。山道から上がってきたところから休憩所へはちょっと右の方に舗装道を進む、それでその続きの舗装道を上がってしまったのでした。でもちょっと待てよ、峠なら次は下るのが本当じゃないかと間違いに気づいてまた10分無駄に歩いてしまいました。本当の道は上がってきたところに戻って、舗装道を横断したところにちゃんと道しるべもありました。こんどは文句は言えません。幅の狭い急な山道を下りていきます。まもなく登って来る外国の人たちとすれ違います。10時25分くらいだから近露の宿から来るとこれくらいがスタンダードになるでしょう。どちらかが立ち止まらないとすれ違うことができないほどの細い道、そして勾配もかなり急、登ってくる人たちはハアハアいいながら大汗をかいています。湯川王子まで1km以上の下りになります。湯川王子のすぐ先で湯川川を渡ると蛇形地蔵、ここで迂回路の標識です。5年前の台風で古道が通れなくなって新しい道が整備されていました。ガイドブックには通れなくなった古道に黒点線、迂回路に赤点線が付いています。その距離4kmというからもう全く古道とは関係ない道を1時間半は歩くことになります。ガイドブックには『よく整備され、標識類に過不足なく安心して歩ける。結構ハードな登りとその途中に開ける雄大な眺望など、旧コース以上かもしれない。』と書かれていますが、ぼくは拍子抜けして全く気乗りがしませんでした。幅の広い林道や無理矢理作られた急坂も熊野古道とは関係ないから歩く意味があるのかと思うくらい。蛇形地蔵でタイムをとらなかったので、迂回路そのもののタイムは分かりません。蛇形地蔵まで30分で下りてきたとしたら、そのあときびしい峠までが64分、峠から古道に合流するまでが31分かかっているので、ガイドブックの通り1時間半はたっぷり迂回路でした。時速は2.6kmほどしかでない登りも下りも相当きつい山道がほとんどです、しかも古道でもない。どれだけ険しくても古道なら納得しますが古道でないとただただ辛いだけの道。

迂回路と通行不能になった古道の分岐点が仲人茶屋跡、ここから近露方面は急な登りがしばらく続きます。15分ほど登ると草鞋峠、峠から数分下ると熊瀬川王子です。時刻は11時21分。三越峠から休みなしで2時間5分かかっています。熊瀬川王子から数分下ると幅の広い自動車道に出ます、それもほとんどフラット、車もほとんど通らなくてすごく歩きやすいのですが、これは熊野古道としてはどうか、という感じもします。しかも結構長い、近露の町までずっと舗装道で山の中には入りませんでした。舗装道を離れて上の方に王子があるところもあったのですが、構わず近道の舗装道ばかり歩きました。古道歩きがメインではなくあくまで西国巡礼なので、特にこういう日は近道優先です。

熊瀬川王子から継桜王子までは3.8km、1時間とガイドブックにありますが、ぼくは39分で来ました。写真を撮らないからどんどん歩けます。継桜王子の近くにネットには出てこなかった民宿がありました。今日はここまで外国人18人、日本人8人とすれ違った、ということは毎日それくらいの人数が近露の近くに泊まるということ、新しい宿ができるのも当然のことでしょう。

継桜王子からもずっと舗装道で一部急な下りもありましたがフラットに近い緩やかな下りで近露の里に下りていきます。大きな金木犀の木があって華やかな香りが道中を和ませてくれます。近露王子に到着したのは12時41分、ガイドブックでは継桜王子から3.9km、68分とありますが(上り方面)ぼくは41分でした。

ここで長めの昼休憩をとります。

近露王子のすぐ横に建物があって入口横に足湯がありました。足湯には蓋がしてあって使えないけれど腰掛けは使えるのでそこで休ませてもらいました。本宮からここまで24.7km、正味の歩行時間は5時間55分、平均時速は4.2kmほどでした。ここからゴールの滝尻王子までは13kmだからここまでの5割強、正確には52.6%。だからあと3時間半くらいで行けるだろうと見当をつけます。宿には17時頃に着くと言っていたので迷惑はかけないで済むだろうとこの時点ではやや楽観的でした。

20分休んで13時01分に発ちます。橋を渡ってすぐ4人の外国人男女と出会います。ここから一番離れた近露の宿でもあと1時間ほどで着いてしまいます、ガイドブックでは滝尻王子から継桜王子まで6時間50分かかると書いてありますが、彼等は5時間ほどしかからなかったということでしょうか。そのすぐあと舗装道から山道に入るところでも二人の女性と出会いました。25分ほど歩いたところで山道が国道に近づいて牛馬童子口バス停が見えるところに出てくるのですが、道の駅がそのそばにあって4~5人の外国人が休んでいるのが見えました。早く来すぎて時間を持て余しているようでした。ぼくがネットで探したときはここから滝尻までの間に宿はなかったのですが、滝尻王子の3kmほど手前に民宿ができていました、そこからだと普通に歩いてもこの時間に着いてしまうということのようです。バス停からは登りになって、距離にして3km、標高差は400m弱の山道で峠を目指すことになります。その峠に着けばあとは緩やかな下りで快適にとばせそうな感じがしています。登りの途中では日本人の団体21人にも出会いました。数えるのが大儀だったので一番後ろの人に尋ねました。近露王子から峠まで98分かかったのですがその間に出会った外国人は25名、日本人は28名でした。これだけの人が近露の宿に泊まれるのかなと心配になるくらいです。

牛馬童子口から最初の峠は逢坂峠ですが、前のページで言ったのは逢坂峠ではなくてその先の上田和茶屋跡のことです。逢坂峠は少しだけ下ってまた登りが大分続くので、峠という感じではありませんでした。茶屋跡からはほとんどなだらかな下りが続くのでぼくにとっては完全に峠なのでした。茶屋跡を過ぎると十丈王子までの2km弱は予想以上に歩きやすい気持の良い山道です。最初はちょっと急な下りでそのあとは緩い登りもあるのですが、極端にスピードが落ちるような登りではありません。この道を歩かないのはちょっと勿体ないかというくらいの古道です。茶屋跡から30分で十丈王子に到着、時速は4km前後。近露王子からだと6kmを1時間48分で来たことになります。時速は3.3km。あと7kmだしおおむね下りだしと、完全に油断して十丈王子で20分休んだのですが、完全に落とし穴にはまった感じになってしまいました。今日はここまですでに8時間以上歩いていることを忘れていました。四国では8時間以上歩くことはほとんどありません、今までほんの数回です。そして、まだ7kmを残すということは10時間は歩くことになる。

十丈王子から高原熊野神社までの3.3kmは緩やかな下りで全く問題なかったのですが、そのあとは本当に悲惨と言ってもいいくらいでした。神社からしばらくは平坦で、その途中に新しい民宿があって今日泊まるであろう外国人のカップルがその庭先にいたりしたのですが、ちょっと下って自動車道を横断してからがまた本格的な登りになる、ガイドブックのグラフでは大した勾配ではないように見えたのですが、体力の方が全然付いていきませんでした。これだけの時間歩くことまでは計算に入っていなかった。そして登りきったあとがさらに悲惨、道らしい道がほとんど見えなくなって崖のようなところをおそるおそる下りていくという感じ。四国でいうと女体山の手前の鎖場のような道です。平安の貴族たちがこんな崖を登っていったのかと、先ずそのことばかりが頭の中をグルグル渦巻きました。下るのはさらに怖いから、本当に足場を確かめながら時速1kmも出ないようなはいつくばるような格好になるところもあります。今でもこの部分は本当の古道ではないと疑っているほどです。高原熊野神社から少し先で横断した舗装道から南の方にも北の方にも下りていく道があるのですがおそらくそのどちらかのルートを行くのがスタンダードではなかったか、ぼくがもしもう一度この道を歩くことがあるとすればその南側の道を行きたいとまじめに考えています。

そういうことを考えながらも、なんとか崖の道も無事に下りきって滝尻王子に到着したのは17時12分、予想では30分は早いはずだった。ほとんど下りだったのに時速は3.4kmしか出ていませんでした。本日の40km、前日の全ての道の中でも一番ひどい、一番険しい山道でした。ここを起点に登り始める人が圧倒的に多いと思いますが、登りだとさほどきつくないのかもしれません、まだ最初の最初でもあるから。

境内を抜けながら宿に迎えをお願いする電話を入れました。写真は翌朝撮ったものです。

7日目の宿は滝尻王子から国道311号を3kmほど近露方面へ戻ったところ、栗栖郵便局の近くにある「きけうや」さんです。ぼくが調べた範囲では滝尻の近くにはこの宿しかありませんでした。高原熊野神社の近くの宿が分かっていればそちらに予約を入れたでしょう。

今日の宿泊はぼく一人でした。田辺の宿に泊まってバスで滝尻まで来る人が多いようだから、わざわざ少し離れたところの宿で送迎をお願いすることもない。でも一定のお客さんはいるようで、外国人からもよく予約の電話が入るそうです。言葉が分からないと何もできないので基本は断るそうですが、数日前には一人泊まってもらったそうです。

夕食は四国の宿と比べてもトップレベルの豪華さでした。2食付き8640円とちょっと高めですがおじいちゃんもおばあちゃんもとても感じのいい人で、もう1回来たいと思わせる宿でした。

牛馬童子口から最初の峠は逢坂峠ですが、前のページで言ったのは逢坂峠ではなくてその先の上田和茶屋跡のことです。逢坂峠は少しだけ下ってまた登りが大分続くので、峠という感じではありませんでした。茶屋跡からはほとんどなだらかな下りが続くのでぼくにとっては完全に峠なのでした。茶屋跡を過ぎると十丈王子までの2km弱は予想以上に歩きやすい気持の良い山道です。最初はちょっと急な下りでそのあとは緩い登りもあるのですが、極端にスピードが落ちるような登りではありません。この道を歩かないのはちょっと勿体ないかというくらいの古道です。茶屋跡から30分で十丈王子に到着、時速は4km前後。近露王子からだと6kmを1時間48分で来たことになります。時速は3.3km。あと7kmだしおおむね下りだしと、完全に油断して十丈王子で20分休んだのですが、完全に落とし穴にはまった感じになってしまいました。今日はここまですでに8時間以上歩いていることを忘れていました。四国では8時間以上歩くことはほとんどありません、今までほんの数回です。そして、まだ7kmを残すということは10時間は歩くことになる。

十丈王子から高原熊野神社までの3.3kmは緩やかな下りで全く問題なかったのですが、そのあとは本当に悲惨と言ってもいいくらいでした。神社からしばらくは平坦で、その途中に新しい民宿があって今日泊まるであろう外国人のカップルがその庭先にいたりしたのですが、ちょっと下って自動車道を横断してからがまた本格的な登りになる、ガイドブックのグラフでは大した勾配ではないように見えたのですが、体力の方が全然付いていきませんでした。これだけの時間歩くことまでは計算に入っていなかった。そして登りきったあとがさらに悲惨、道らしい道がほとんど見えなくなって崖のようなところをおそるおそる下りていくという感じ。四国でいうと女体山の手前の鎖場のような道です。平安の貴族たちがこんな崖を登っていったのかと、先ずそのことばかりが頭の中をグルグル渦巻きました。下るのはさらに怖いから、本当に足場を確かめながら時速1kmも出ないようなはいつくばるような格好になるところもあります。今でもこの部分は本当の古道ではないと疑っているほどです。高原熊野神社から少し先で横断した舗装道から南の方にも北の方にも下りていく道があるのですがおそらくそのどちらかのルートを行くのがスタンダードではなかったか、ぼくがもしもう一度この道を歩くことがあるとすればその南側の道を行きたいとまじめに考えています。

そういうことを考えながらも、なんとか崖の道も無事に下りきって滝尻王子に到着したのは17時12分、予想では30分は早いはずだった。ほとんど下りだったのに時速は3.4kmしか出ていませんでした。本日の40km、前日の全ての道の中でも一番ひどい、一番険しい山道でした。ここを起点に登り始める人が圧倒的に多いと思いますが、登りだとさほどきつくないのかもしれません、まだ最初の最初でもあるから。

境内を抜けながら宿に迎えをお願いする電話を入れました。写真は翌朝撮ったものです。

きけうやの朝食ですが、見たところごく普通、でもぼくにとって最高の朝食でした。玉子焼きがめちゃくちゃ美味い。本当に熱々、かつジューシー、それでもって辛目の味付けが全くのぼく好み。この玉子焼きさえあれば何もいらない、それくらいのおいしさです。値段は高かったけれどトータルでは大正解の宿でした。

おじいちゃんに車で送ってもらって滝尻王子に戻ってきたのは7時03分、世界遺産のでっかい碑がここにあるということは海外の皆さんのほとんどがここから歩き始めるということでしょう。この手前は国道ですからね。

橋を渡って国道311号へ入って南下、いきなり道しるべがありました。田辺の町の中心部まで中辺路は続く。

歩き始めて12分、片側通行で通行止めではありません。しっかりした道しるべだけどこれを見る歩きの人がどれくらいいるでしょうか。この少し手前ですれ違った路線バスの中に何人かの外国の人が見えました。やはり歩き始めるのは滝尻から。

滝尻王子から14分、西国古道の地図ではそのまま国道に赤線があるのですが熊野古道では脇道に道しるべ、まだ歩き始めなので道しるべに従います。

脇道の入口は古道の雰囲気たっぷり、

滝尻王子から1.6kmを17分かかっています。

ちょっと迷ったけど、左へ下りていきます。

脇道は9分ほど歩いて橋の手前で国道に合流していきます。

橋は渡らずまっすぐ清姫の墓に向かいます。

バス停から2分で清姫の墓に到着。

中には入りませんでした。

清姫の墓から500mのところで左折して川を渡るように道しるべは促していますが、西国の地図では遠回りになるので川は渡らず直進の道に赤線があります。もちろん近道を行きます。

橋を渡ってきた国道と合流するところに道の駅がありました。滝尻王子から47分です。

道の駅ふるさとセンター大塔、200mほど先に鮎川温泉のバス停があって昔は宿泊できる施設もあったようですが、今は宿はありません。ここから近露まで歩くとちょうどいい距離いい時間になるから往時は栄えたのかもしれません。

道の駅から10分西国古道の赤線がある橋が見えてきました。

橋を渡って突き当たったところに熊野古道の道しるべがはっきりありました。地図を見ると道祖神の前を通る道はかなり高いところを行く山道もあって見るからに遠回り、西国の道が近道を行きたいのは賛同できます。

藤原定家はぼくが避けた山道を苦労して登って滝尻に向かった。

定家の歌碑。

舗装道ではあるけれど対岸の国道とは違って古道の雰囲気を味わえる。

橋を渡って15分、直角に左に折れる。

鮎川新橋の手前の支流にかかる小さな橋、

西国の地図では橋を渡らずそのまま真っ直ぐ県道だけれど

熊野古道は橋を渡って国道へ行く、せっかくなので今度は熊野古道を行くことにします。こちらは遠回りにはなっていないようだし。

鮎川新橋は大きな橋、

橋を渡るとはっきり道しるべ、こちら側に王子があるから確かに熊野古道だけれど、でも全ての熊野詣での人が全ての王子を巡ったとはいえないようで、滝尻からの古道は何種類かあるようです。

鮎川新橋を渡るとすぐ鮎川王子です。王子があるから熊野古道は橋を渡る。

王子の横に絵地図がありました。黒点線は熊野詣の道とあります。よく見れば何種類もの道が錯綜しています、そしてそれら全てが全ての王子の前を通るとは限らない。とすれば滝尻王子の手前の崖の道は古道のメインルートであったとは限らない、むしろそうでなかった可能性の方が高いような気がしています。

一ノ瀬王子は右折する遠回りになるので回避します。あくまで西国巡りなので。

見たところ相当な山道を行くようです。

一ノ瀬王子から下りてきた道と合流、5分で来ましたが、王子に行っていれば1時間近くかかったでしょう。

王子はこの山の遙か向こうにあったはず。

ここから南は上富田町。

9時22分、歩き始めて2時間15分、コンビニでアイスを買って一息入れます。ちょうど1枚目の地図が終わるところでもあります。

コンビニの裏で15分ほど休んで、9時37分に出発です。

トンネルの手前で斜め左、稲葉根王子に向かいます。

西国の地図では稲葉根王子のすぐ先で右へはいる。

この先でいろいろ探したけれど西国の地図のような道は見あたりませんでした。

仕方ないので王子まで戻ってきて

トンネルの方に向かうことにしました。

20分も稲葉根王子の周辺を彷徨ってしまいました。西国の地図では確かにこの左の方から山を越えるように赤線があるけれど、本当はこの右の方から入っていくようです。その道は確認できなかったけれど、間違いないと思います。すごく疲れたので山越えの道は行かずトンネルに入ります。

トンネルを抜けるとすぐ大きな交差点、右折して県道を行きます。

たぶん、山越えの道が合流してくるところ。稲葉根王子を通らず、この山越えよりもっと北側を行く古道もあるようです。

新しいタイプの道しるべ、

トンネルを抜けて10分、県道の左の脇道に入ります。

脇道を7分行くと岡小学校の横で斜め左へ橋を渡る。山が近づいてくる、あそこにもトンネルがあって古道は山越えになることは承知している。

本日最初の矢印発見、あんまり必要ないところだけれど、初めて歩く道だけにちょっとほっとできる感覚もあります。

県道に合流するすぐ手前です。

西行法師が 待ちきつる八上の桜さきにけり荒くおろすな三栖の山風 と詠んで社殿に書き付けた、そうです。

滝尻王子からここまで5時間20分と書いてありますが、ぼくは山越えの道を二つ回避したせいもあって3時間ほどで来ました。この地図でもやはり稲葉根王子からトンネルの右の方へ行って山を越えるように赤線があります。

この地図を見たときは真剣に見ていなかったのですが、この先でもぼくの持っている西国の赤線と熊野古道の赤線がずれている箇所がありました。

とりあえず県道に合流していきます。

合流していくらも歩かない内にまた反対側の脇道に入ります。

この脇道はノーマークだったのでちょっとしたとまどいがあります。

トンネルの手前で県道に合流、横断して向こうの道が山越えの道です。

古道が通行できなくなって次の王子へも行けないともう一つの看板にありました。でも迂回する道もありそうなのでとりあえず峠を目指して登っていくことにします。

古道ではないはずだけれどいい感じの山道、この時点では向こう側にちゃんと出られるのか何の確証もなく登っています。

まだ不安の方が大きい状態。

高いところに出て眺望が開けたけれど、どのあたりの風景か皆目分からない。

看板のところから16分で無事古道に合流できました。そんなに大きな遠回りでもありませんでした。でも通行不能なら迂回路にもそれなりの道しるべが欲しい、こういうところが四国と比べてまだまだという感じです。

かなり古い道しるべ、当然のこと世界遺産登録前のものと思われます。

こちらは登録以降でしょうか。

八上王子から1.2kmですが、迂回したし登りもあって24分かかっています。

落ち葉の降り積もったそのままの古道。

この先にニュータウン城山台ができて、そのために古道が一旦分断されています。この道はぼくの地図には書かれていません。

向こうの登り口に道しるべが見えます。

現代の切り通しの向こう側に登っていきます。

3分ほどでまた舗装道を横断、向こうの山道に入ると三栖王子に行けるとはっきりした道しるべもあったのですが、ぼくは左折して舗装道を進みました。この時点で熊野古道とぼくの地図につけた西国の赤線がかなりずれてしまっていることは分かっていたので、このまま熊野古道でいいのかと、どこを歩いているのか全く分からなくなってしまったのです。

舗装道をしばらく行くと大きな交差点があってコンビニもありました。コンビニから出てきた二人のビジネスマンに地図を見せてここがどこか教えてもらいました。交差点を右折すればそのまま三栖王子から出てきた道に合流することが分かりました、一番の近道を歩いてきたことになります。

コンビニから1300mで熊野橋、三栖王子からの道(西国の赤線も)県道35号と合流。西国の赤線はそのまま県道を行くけれど、熊野古道は南側の道、県道207号へと分かれていきます。西国の赤線は一番肝心の中辺路、大辺路の分岐点を通らないし近道でもないので、迷わず熊野古道を行きます。

熊野橋の分岐点から800mで写真のグルメシティ、そばに四阿もあったので昼食休憩をとります。11時29分です。

18分休んで出発、5分歩いたところで道しるべがありますが秋津王子は目指す道分け石の真反対の方角なのでもちろん無視していきます。全部の王子の前を通る道はかなりの遠回りになるはずです。

秋津王子に行かないこちらの道も熊野古道、

グルメシティから20分、出立王子も明後日の方角、ぼくは紀伊田辺駅へ向かいます。

踏切を渡る

紀伊田辺駅のプラットホームが見えます。

目指す道分け石の矢印

ちょっとややこしい交差点なのでこの矢印はありがたい。

ラストの直線に入りました。

12時20分、グルメシティから33分でようやく道分け石と対面、中辺路の終点です。つくずく長かった~。

左くまの道、正面には右きみい寺

下に小さく すくハ大へち 、つまり真っ直ぐ行くと大辺路、大辺路を行く人はそれだけ少なかったということかもしれません。

こちら側には安政四年(1857年)に建てられたと刻まれています。あとで分かったのですがこの先も突き当たりになっていてそこにも道分け石があったのですが気づかないまま行き過ぎてしまいました。

道分け石から20mほど来たところにありました。名物辻の餅です。江戸時代の旅人のようにここでお餅を頂くことは旅に出る前から決めていました。

包み紙に書いてある名物を食べるべきでしょうが、ぼくはやっぱりヨモギ餅、カウンターの前に腰掛けがあったのでそこでいただきました。できたてでものすごくきめが細かく柔らかい、おそらくぼくが食べたお餅の中で一番柔らかいといってもいいくらい。この97円は十分お値打ちの一品。

江戸時代は西国巡礼でにぎわったと想像させる街道の雰囲気

ちょっと意外な幟です、部分追加なんてあるのでしょうか。

二つ目の道分け石を左折して50m先を右折、200m進むと旧会津橋です。

川を渡ってすぐのところにある浄恩寺が備中屋長左衛門の菩提寺のようです。

お寺の前で県道210号に合流。

合流したところ、歩道も広くて歩きやすそう。

この地図によれば、ぼくが歩いてきた道分け石の前の道は熊野古道ではない、西国古道の赤線もおおむねこのオレンジの線と重なっています。でも江戸時代の巡礼の多くは西国巡りが主眼であって全ての王子の前を通ることにさほど執着していなかったかもしれないし、町の中の宿が多い道を歩くことが主流になっていったのかもしれません。

浄恩寺から5分、ちょっとだけ県道を離れると潮垢離浜ですが、もちろんそのまま県道を行きます。今日はすでに5時間以上歩いています。

天神崎は4.5kmも離れているのでもちろん無視。

浄恩寺から1kmで県道は国道42号に合流、さらに1kmちょっと芳養駅の少し手前で脇道に入ります。

脇道は700mほど、国道に合流するとすぐこの新松井橋を渡ります。写真にも警察車両が写っていますが、この後も何台もサイレンを鳴らしながら行き過ぎていきました。何ごとかと思ったのですがこの先にある病院の出口で大きなヴァンが横倒しになっていました。

向こう側の見えている短いトンネルですが、脇道もあるのでそちらを行くことにします。

南部町に入るのですが、このすぐ手前で交通事故の検証が行われていて、そちらに気をとられて、この10mほど手前から入るはずの脇道に入らないまま国道を歩いてしまいました。国道は300mくらい遠回りになります。

遅ればせながら国道から脇道に入ったところ。

三鍋王子と書いてみなべおうじ、国道のすぐ脇を通る脇道。

南高梅の語源となった県立南部高等学校、超きれいです。

体育館への渡り廊下まで

JR南部駅が右手に見えました。14時18分、今からすればこの近くで宿をとるのが良かったかなと思うけれど、なにぶん歩いてみないことには何も分からない。

久々の矢印、南部駅の前から900m、国道に合流するちょっと手前です。この先に自販機があって休む気はなかったのに思わずポカリを買って腰をおろしてしまいました。辻の餅から2時間歩きづめだから無理もありません。

国道に合流して300mで南部大橋を渡ります。

三鍋王子はルートを少しはずれているので行きません。千里王子に向かうのですがこの2.9kmがただものではなかった。

橋を渡りきったところ、丁寧な道しるべ、でもこれが最後まで続かないんですよね。

国道を離れて左の道へ、これは西国の地図の赤線通り。

感じとしてはそれらしい道。

前方の木立の中を抜けていくようだ。

木立を抜けて突き当たりに矢印が、でも赤線は全く方向が反対、迷ったあげく赤線を信じて右折して、それらしい山道に入ったけれど行き止まりになっていました。つまり赤線の道は駄目だからこの矢印があったという訳、う~ん、この舗装道は明らかに最近作れた大きな直線の道で熊野古道とも西国古道とも全く関係がないけれど、本来の古道山道が途中で歩けなくなったので、近道としてはこれがいいと西国古道ウォーキングサポートが判断して矢印もつけたというところでしょうか。

右折して間違って入っていった山道の入口です。一旦戻ってもう一つ向こうにもあるか探しに行った、ウォーキングサポートでなくて全く逆になってしまっている。間違った道の赤線は速やかに削除して貰いたいもの。

ぶつぶつ文句を言いながら矢印に従って歩く。

地図がなければ却ってスムースに歩けていたのが、また口惜しい。

ちゃんと海岸に出ることができました。地図にはこの浜を800mほど行くと千里王子に着くと書いてありますが、そんな長い距離浜辺を歩くのはいやだったので回避して上の道を行くことにしたのですが、そこでもあてが全くないこともあってずいぶん迷ってしまいました。軽トラを止めて道を尋ねたら、このあたりで迷う古道歩きの旅人が少なからずいるようでした。ややこしいから国道に出たらとすすめられましたが、時間の余裕も少しあったので千里王子だけは押さえておこうと再チャレンジ。

17分ほど歩いてようやくそれらしい道しるべを発見しました。

浜辺に出てから18分で千里王子に到着です。浜辺を時速4kmで歩いていたら10分ほどで来たはずだから、8分の遠回り。でもその何倍も右往左往した感じがしています。

南部大橋を渡ったところからだと63分かかっています。30分は遠回りしてしまったことになります。

これで一安心したのですが、本当の試練はこれからでした。

千里王子からは北西の方に国道に向けて赤線が延びています、それは西国も熊野古道のガイドブックも同じ、でもその入口が見つかりませんでした。浜にでてもう少し西に行けばあったのですが、地図では千里王子からすぐ上に上がるように見えたので浜をさらに西に行くことは考えられなかった。またも、関係のない道を右往左往して結局下りてきた道を引き返すしかないと諦めました。この道で国道に上がると北東の方角に向かうので、1.5kmは遠回りになることは地図を見ても明らか、でも道がそれしかないのだから仕方ありません。

千里王子から24分かかってようやく国道にはいずり出てきました。出てくるまで本当に宿に着けるのだろうか、自信がなくなるくらいでした。

国道に出てから24分で岩代駅の前まで来ました。ここまで来ればもう宿は目の前、

岩代駅が見えます、大きな看板は 「日本一 紀州梅干の里」

駅前から2分で本日の宿岩代荘が見えました。

16時38分、岩代荘に到着。なんとか迷惑をかけずに済みました。本当ならもっと早く着いてゆっくりするはずだった。もし西国の地図も熊野古道のガイドブックも無視して南部大橋からずっと国道を歩いていたとしたら15時25分に着いていました。ここまでも多くの王子を無視してきたし、この地域では歩けなくなっている古道も多いから国道でもよかったのではないかと今になっては思います。もし西国巡りで南から来る人がいるとすれば、やはり千里王子には行かない方がいいと薦めるかもしれません。

えびに隠れていますが鯛の刺身もあって4種盛です。

少し遅れて鍋が出てきます。

さらに遅れて熱々の天ぷらも、右上のちょっと茶色の丸いのは梅干しの天ぷら、これが最高に美味かった、さすが日本一の梅干しの里、

2食付きで7500円です。四国の宿で一番夕食が豪華だったのは砥部町のたちばな旅館、それと比べても全くひけをとらない、値段は同じ。風呂もトイレも部屋も全く問題ないし、女将さんの応対もやさしくて気持ちいい。四国の全ての宿と比較しても楽にベストテンに入る宿、もちろん今回の旅の中では最高でした。

岩代荘の朝食は7時から、夕食の時間は食堂が営業しているので部屋食ですが、朝食は食堂に下りていきます。古道歩きの人はごくたまにいるようですが、南部からも少し離れていて宿泊者はあまりいないようすで、収入のほとんどは食堂みたいです。

食堂に街道てくてく旅、森上亜希子さんのポスターが貼ってありました。日付を見ると6年前、その時は熊野古道を歩く気なんてさらさら無かったから録画はしなかった、本当に残念です。

入口の横にはちちんぷいぷい河田アナウンサーのサインもありました。日付はNHKの翌年ですが、10年の秋には二人(NHKとMBS)は中辺路か伊勢路ですれ違っています。

7時20分出発です。岩代荘のすぐ向かいにはせいりき民宿があります。喫茶軽食の方はこの時間でも営業中でしたが、民宿の方はやってるのかいないのか微妙な感じでした。

歩き始めて11分、印南町に入るすぐ手前で脇道に入ります。このちょっと手前で前を歩く大きな荷物を担いだ白装束の人が見えました。3日前の朝那智駅でバスを待っていたとき前を行きすぎていった人に違いありません。とすればあれだけ大きな荷物でぼくと全く同じペースで歩いている、なんだか狐につままれたような感じです。なによりあれ以来一度も会っていないことが不思議です。彼は脇道に入らずそのまま国道を歩いていきます。

1kmほど歩いたところで国道から上がってくる道があったので少し待ったのですがそのまま国道を歩いていったようです。この丁字路右折して山の方に上がっていきます。

NPOの道しるべ

一瞬迷うけれど、地図に分岐を左と前もってチェックしていた。

岩代王子は飛ばしてきたから距離表示は参考になりません。

8寺05分、宿から45分で中山王子に到着です、道しるべがいっぱいあったのでスムースに歩けました。昨日とは大違い。

中山王子の前が峠になっているようです、峠といっても大した登りではありませんでした、時速は5km以上出ていたと思います。

中山王子は神社となって現役です。

下界を眺めればそこそこ高いところまで来ていました。

下りは何種類かの道があるのですが、とりあえず矢印に従います。

光明寺の横の道、右はJR。

JRの下をくぐります。このトンネルは切目駅の北側、西国の地図の赤線は南側をくぐることになっていますが、矢印に従うとこちらになりました。熊野古道のガイドブックではこちらに赤線があります。

切目駅から16分、コンビニがあったので昼食を調達、いつものコンビチョコと芋けんぴに加えて菓子パンも一つ。

コンビニから4分、斑鳩王子ですが、この上には寄りません。

斑鳩王子から15分、印南港の前を通り抜けます。印南の町の中心は500mほど北に入ったところにあります。

これは意外、土佐でも薩摩でもなかった。

突然王子が現れる、でも先を急ぎます。

切目駅から1時間、御坊市に入ります。

御坊市に入って300mで脇道に入ります。

9分で国道に合流、

国道を1分歩くとまた脇道が待っています。

津井王子の次は上野王子

御坊市に入って22分、上野王子には立派な石碑がありました。新しく見えるけれど47年前に立てられたもの。

この脇道は25分で国道に合流、

国道を300m行くと左折、脇道への矢印、西国の地図ではこの脇道には赤線はないのですが、せっかくなので矢印に従います。

脇道に入って400m、自販機の横にベンチがあったので最初の休憩をとります。10時08分、中山王子とコンビニで小休止があったからちょうどいい時間です。ごく細かくてまばらな雨が落ちてきました。まだ傘をさすほどではありませんが午後からは本降りの予報です。4日目、八鬼山以来の雨です。

15分ほど休んで出発、脇道は800m、国道に入って2km弱、上祓井戸のバス停すぐ前から今度は右側に脇道があります。地図を見るとこの手前にも脇道があったのですが、赤線がなかったので入りませんでした。

脇道に入ったところ、

かなり年季の入った道しるべ、世界遺産登録の前でも古道を歩く人はいたということでしょう。

脇道は途中50mほど国道に合流、また分かれて18分ほど来たところで川を渡る。こういう分かりやすいポイントがあると地図でどこまで来ているか確認できて安心、でもこの先に難しいポイントがあります。

橋を渡るとすぐ美人王子=塩屋王子です。

塩屋王子から300mほど先を右折して円満寺の横を通る道が本当なのですが、全く気づかないまま行き過ぎて結局遠回りの道で本来の道に合流していきます。

本来の赤線の道(新しくできた舗装道になっていますが)に合流して300mで左折します。赤線とは別の道に矢印があります、こちらの道がちょっと近道ですがこの矢印を見る人はすでに塩屋王子の前を通ってきたからあまり意味がないような。

左折すると坂道になっています、古道という雰囲気はありません。

塩屋王子から3km弱来たところ、これは北から来た人が見る矢印、ぼくは進行方向とは逆を向いて撮影しています。

この300mほど手前。極楽寺のすぐ側でほとんどの人がはずす箇所がありました。斜め左後ろに入る道ではっきりした道しるべもないからほとんどの人が真っ直ぐ進んでしまうはずです。

御坊大橋の300mほど手前、岩内王子(焼芝王子)です。世界遺産登録後、4年前の新しい高札。

野口新橋の800mほど手前、この矢印は北へ向かう人にもうれしい矢印。

熊野古道のガイドブックでは野口新橋に赤線がありますが、西国の地図では野口橋なので500m先の野口橋を渡ります。

野口橋を渡って1kmほどでJRの踏切を渡ります、このすぐ右が道成寺駅です。

道成寺の参道です。

12時21分、宿から5時間で道成寺に到着です。

道成寺ではトイレを借りて山門の横にあったベンチで昼食、時間が全然ないような気がして、本堂でお参りもせず17分で山門の下まで下りてきました。傘をさしている人はいませんが細かい雨が降っています。西国の赤線は石段のしたから西(右)へ向かうのですが1本南の筋まで下りて遠回りをしてしまいました。

道成寺から35分、ごく新しい道しるべ。この少し手前でまた道をはずしてしまいました。ここぞというところに確実に道しるべがあるとはかぎらない。でも四国と違って西国歩きの人も熊野古道歩きの人も数がきわめて少ないから、それだけの人のために確実に多くの道しるべや矢印を設置するのが困難なのも理解できます。

道成寺から5km、県道23号と県道176号の分岐。23号の方に熊野古道高家王子の矢印があるからそちらへ行きたくなるけれど西国の赤線は176号です。

176号に入って2km、こんどは内ノ畑王子の矢印、これも赤線をはずれることになるので無視します。

さらに300m来たところでこの県道最初の脇道です。

さらに1kmほど来たところが馬留王子、こちらは赤線の道沿い。

日高町指定文化財の高札。

馬留王子から2.8km、沓掛王子です。西国の地図では脇道は一つか二つのはずだけど、それ以上の短い脇道がいくつもありました。矢印があったので従って全部脇道を歩きました。

ここから山道に入っていきますが、少し手前に大型バスが停まっていました。熊野古道紀伊路2回目、とフロントグラスにありました。山越えの古道だけ歩くツアーのようです。

沓掛王子から32分で小峠まで来ました。距離は1.9kmなので時速は3.7km。山道としては大分楽な感じでした。傘をさしているので杖は使えないのですが全く必要ないくらいの緩やかな坂でした。足場も安定していて一番好きなタイプの山道です。

小峠から9分で大峠に到着、時速はちょっと遅くて3.4kmですがやはり大変という感じはなくてあっけないと言ってもいいくらいでした。途中で古道歩きのツアーの人たちとすれ違いました。その数20名ほど、レインスーツを着けているのでこの坂でも相当大変なようでした。でもぼくはここまで35km以上は歩いているからそれに比べれば楽なもんでしょう。

地図を見ると高家王子と内ノ畑王子に立ち寄る本来の古道はそんなに大きな遠回りになっていませんでした。余裕があればそちらを行くのがいいかもしれません。でもちゃんと道しるべがあるかどうか分からないからあまりすすめられない。

大峠は、鹿ヶ瀬峠ともいうようです。標高は354m、昔は茶屋もあったそうです。

熊野路の難所の一つであった、と書いてありますが、中辺路、伊勢路の山越えに比べればやさしいという感じがしてなりませんが。

大峠からはほとんど幅の広い舗装道で下ってきました、傾斜もそれなりでひざに負担のかかるところも大分ありました。途中で小学生と引率の大人の人たちと何人も出会いました。大人の人に訊いたら沓掛王子の手前から歩いてきたそうで出発地点はそれぞれちょっとずつ違うということでした。そういえば今日は土曜日なのでした。

15時56分、大峠から36分で広川を渡ります。この少し前で坂道が終了しました。そこに何台もタクシーやバスが小学生たちが下ってくるのを待っていました、すでに下りきった人たちもたむろしていました。

橋を渡りきると県道に合流しますが、昔の細い県道に赤線があったのに遠回りの新しい道の方を歩いてしまいました。湯浅方面はこの左後ろ方向、北から来た古道歩きの人がこの道しるべを見ると分かりやすいけれど、西国歩きの人が南から来ると新しい道と古い道のどちらを行くべきか道しるべはありません。

橋を渡ってから38分、雨が降っているのでなかなか写真を撮る気が起こりません。ここは湯浅の町にはいる少し手前、16時35分、宿を出てから9時間以上になるし道成寺からずっと雨で相当歩くのが嫌になっているところ。

16時45分、JRの下をくぐります。雨が降っていて傘を片手の撮影でブレブレです。シャッター切ることが大儀になっています。

16時52分、湯浅駅に到着しました。最後の宿一二三旅館は、駅の真ん前です。玄関から撮影しています。本当なら線路の下を抜けて2分とかからなかったのですが、アイタウンページで調べた宿の位置がちょっと違っていたので駅の周辺をうろうろしてしまいました。

一二三旅館も岩代荘と同様、食堂が営業のメインで宿泊客はまたぼく一人でした。でも女将さんと話していると北からの熊野古道歩きの人はたまに泊まるようです。宿は結構古い作りで廊下側の壁は全部障子で隣との仕切りは襖、江戸、明治の宿に近い感じで、風呂もトイレも洗面もかなり前時代的で女性にはあまりすすめられません。でも隣の宿泊もなくてぼくにとっては全く問題ないという感じではありました。女将さんの感じがよくてそれだけで十分という感じでもあります。夕食もハンバーグが出てかなりうれしい。ネットでは2食付き6500円だったのですが、それは税抜き価格で7020円でした。駅のちょっと手前にもう一つ宿があったのですがそちらは料亭という感じで値段も高そうだったのでもう1回来るとしてもこちらに泊まることになりそうです。