平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

孫のえまのピアノ発表会

熱演!孫のえま、ピアノ発表会

掛川市「美感ホール」

3月23日 掛川のW氏へ先日立ち話した「硯屋日記1」の解読文を郵送した。

冒頭の20Pほどで、興味があれば、続いて送ろうと思う。

読み返して、誤読を幾つか見つけ、修正して送る。

読む度に間違いを発見するから、不思議だ。

3月24日 午後、孫のえまのピアノ発表会に女房と行く。

掛川の美感ホール、初めて来るが、こじんまりとして悪くない。

ピアノが弾けるようになった、孫の成長を改めて感じる。

3月25日 埼玉の百地章氏より、「憲法における天皇と国家」という本が

送られてきた。氏のこの分野の研究の集大成のような本である。

ゆっくりと読ませていただこうと思う。

3月26日 百地氏に電話して、本の受領とお礼を話す。話で、50数年前の

学生時代に、日本のまほろば、大和を貧乏旅行した話をした。

出来たら、今一度、大和を共に旅がしたいと話す。

実現できたら、意義深いものになるだろう。

3月27日 「硯屋日記1」の解読文について、掛川のW氏より電話があり、

読んでいただき、大変興味を持っていただいたようだ。

勝手に送り付けて、失礼だったかと思ったが、喜んでもらえて、

勇気づけられた。全体を解読すればB4用紙で400枚位になる。

続けて送り、今年中くらいには解読を終えたい。

******************************

読書:「臨床の砦」 夏川草介 著

読書:「中庭のオレンジ」 吉田篤弘 著

読書:「三十石船 取次屋栄三」 岡本さとる 著

読書:「桃太郎姫望郷はるか」 井川香四郎 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

御近所、板金Sさんの訃報

南部郷土史大学だより 第50号発行記念誌

「南部郷土史大学」より送られてきた

ここへ2回ほど寄稿していたので

送っていただいた

2回とも歴史講座の曽根辰雄氏の仲介であった

今日の宵の口、御近所、板金Sさんの通夜に行ってきた。奥さんの話では、入院して、施設に入ることが決まっていたのだが、施設へ移る突然の死だったと、奥さんは話す。「きっと施設へ入りたくなかったんだね」と言うと、奥さんは笑った。引っ越して来てから、40数年の近所付き合いであった。仕事に、趣味に、とにかく一生懸命の人であった。渓流釣りは名人の域で、頂いたアユがまだ冷凍庫に残っているはずである。町内の総代を断るSさんを、次は自分がやるからと、説得したのは、もう十年近く前のことであった。おかげで数年前に、自分も総代を一年勤めた。

近所の我が班は30軒ほどの班であるが、かつては、葬式などめったになく、40年超の間に10回ぐらいだったと思う。それがこの2年ほどで8回を数えた。さすがに、今後、しばらくはないと思うが、我が班も随分年取ったということであろう。

**************************

3月19日 午前中、斎藤医院、夫婦で定期診察。

3月20日 朝、御近所、板金Sさんの訃報。

3月21日 午後、掛川文学講座受講。本年度最終回。

3月22日 夜、御近所、板金Sさんの通夜。

**************************

読書:「天災から日本史を読みなおす」 磯田道史 著

読書:「陰からの一撃 警視庁追跡捜査係 12」 堂場瞬一 著

読書:「乱雲の城 風の市兵衛 12」 辻堂魁 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

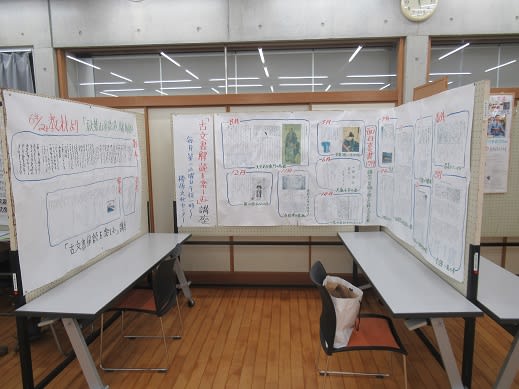

金谷宿大学発表会など

金谷宿大学発表会展示

久しぶりの書きこみ。忙しい十日間であった。

******************************

3月8日 金谷宿大学発表会展示

3月9日 午前中、金谷宿大学発表会、展示とミニ講座実施。

ミニ講座は「ええじゃないか騒動」の古文書をテーマとす。

午後、金谷宿大学「駿遠の考古学と歴史」受講

3月10日 金谷宿大学発表会、午前中、曽根先生ミニ講座受講

午後、金谷宿大学閉講並びに開講式

「津軽三味線ハレルヤ(大塚晴也)さんの演奏」圧巻

3月13日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座を実施

3月14日 午後、掛川古文書講座受講。来年度の受講も申し込む。

3月15日 孫たち来る。まーくん、かなくん、高校受験合格。

野球に、学業に、それぞれ目指した高校である。おめでとう。

3月16日 午前、金谷宿大学「古文書に親しむ(初心者)」講座実施

午後、金谷宿大学「古文書に親しむ(経験者)」講座実施

3月17日 孫たち帰る。

******************************

読書:「わるじい義剣帖 1 またですか」 風野真知雄 著

読書:「浪人若さま新見左近 大名盗賊」 佐々木裕一 著

読書:「いとま申して 『童話』の人びと」 北村薫 著

読書:「桃太郎姫暴れ大奥」 井川香四郎 著

読書:「警官の酒場」 佐々木譲 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「鬼コーチ」と久能山東照宮参拝

久能山東照宮本殿

一昨日だったか、大阪のIさんから電話があった。一度目のお遍路で、第三十三番札所雪蹊寺前の高知屋で同宿になった方で、その後の経緯から「鬼コーチ」との仇名を送った方である。年齢は自分より四つ上で、今年81歳になる。元の会社の同期会で熱海に行くが、途中、是非とも久能山東照宮に行きたいとの話で、時間が取れたので、案内を引き受けた。とは言っても、久能山東照宮へ行くのは何年振りであろう。

「鬼コーチ」も随分角がとれたかな、というのが第一印象であった。きれいになって国宝になってから初めての久能山東照宮であった。日本平からロープウェイで東照宮へ渡る。登りの階段はややきつそうであった。歩いて日本縦断も成し遂げた「鬼コーチ」も息が切れて、最近山登りは卒業されたとも聞く。

赤いジャンバーとリュックを背負い新幹線の改札を入って行かれた。再び逢う機会があるであろうか。この頃は何かに付けそんな思いを抱く。

******************************

3月1日 午後、駿河古文書会

3月5日 大阪のIさん「鬼コーチ」より来静の電話。

3月6日 ミニ講座資料完成。「ええじゃないか騒動」の古文書を取り上げる。

3月7日 「鬼コーチ」来静。久能山東照宮へ参拝。

******************************

読書:「中野のお父さんと五つの謎」 北村薫 著

読書:「ビブリア古書堂の事件手帖(2)-3」 三上延 著

読書:「春雷抄 風の市兵衛 11」 辻堂魁 著

読書:「肉欲もりもり不精進料理 潜入味見方同心 6」 風野真知雄 著

読書:「桃太郎姫恋泥棒 もんなか紋三捕物帳」井川香四郎 著

読書:「鯨オーケストラ」 吉田篤弘 著

読書:「合縁奇縁 取次屋栄三」 岡本さとる 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「えいじゃないか騒動」と「山乃辺の道」

裏の畑、フキノトウを採取して食べたいと思い

久しぶりに見に行くと、すでに花盛りであった

このフキは何時裏の畑に来たのか

自分が植えたはずだが、記憶にない

3月9日に、金谷宿大学発表会で、「古文書に親しむ」講座の、1時間のミニ講座を行うが、そのテーマとして幕末に起きた「ええじゃないか騒動」を取り上げようと思った。扱う古文書は、京都の「ええじゃないか騒動」の瓦版と、金谷の「歳代記」の「ええじゃないか騒動」の記録である。京都の瓦版は、豊橋美術館蔵の写真版が手元にあったので、細かい字を何とか解読した。「歳代記」はそのコピーを頂いたはずで、大量の古文書資料の中を探したが、どうにも見つからないので、今月の「駿遠の考古学と歴史」で扱われたのを思い出し、一昨日、静岡在住の曽根辰雄氏に電話して借用を依頼した。

昨日午前中に、ご自宅まで取りにうかがった。雨続きで雪で真っ白な富士山を見ながら、安倍川を渡った。近くの杏林堂の駐車場で、書類の受け渡しをしながら、「ええじゃないか騒動」などについて、少しお話をした。

騒動は吉田宿(豊橋市)あたりで始まったと言われているが、誰が火付け役だったのかは判らない。本来、お祭りは、祭礼日に神社で神様の降臨を受けて、はじまるものであるが、「ええじゃないか騒動」では、いきなり御札が降ってきて、それ神様の降臨だとお祭りが始まってしまう。それが街道に沿って伝播し、東は関東、西は山陽、四国まで広がってゆく。時は明治維新の直前、民衆はもう幕藩体制も終わりを感じ取っていた。「お祭りだから、ええじゃないか」そんな声に幕府もすでに取り締まる力はなかった。大騒動ながら、血をみる騒動にならなかった。

静岡にせっかく来たのだからと、大学の友人、O氏宅へ寄った。NHKの新日本紀行で、「山乃辺の道」が放映されたのを見て、大学の頃、友人M氏と大和路を歩いた思い出話をし、あれから50数年経つが、当時の仲間で歩いてみたいと話すと、賛同を得た。何とかみんなが元気な内に、実現したいものである。

帰り、松坂屋デパートに寄り、商品券で御寿司を買って帰った。この商品券は20年近く前、役員をしていた保険組合で、退職金代わりに頂いたと記憶する。静岡へ買い物に行くこともないので、まだ残っている。

*******************************

読書:「乱歩殺人事件「悪霊」ふたたび」 芦辺拓・江戸川乱歩 著

読書:「初心 鬼役 三十三」 坂岡真 著

読書:「冬に子供が生まれる」 佐藤正午 著

読書:「浪人若さま新見左近 風の太刀」 佐々木裕一 著

読書:「ふたり旅 三人佐平次捕物帳」 小杉健治 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

さがら梅園と梅干と「べにふうき」

さがら梅園、紅白の梅共演

「さがら梅園」の幟り

風向きで裏返っていたが

「左右反転」機能で、見事にまともに戻った

2月11日午前中、テレビのニュースで知った、さがら梅園に女房と行った。前にも来たことがあったのだろう、梅園に既視感あった。梅園の梅花は、いずれも梅の実収穫用で、珍しい梅もなく、入園料500円は高いと思った。ただ、入場記念に頂いた梅干しは美味であった。最近は様々に手を加えた梅干しが増えて、中々昔ながらの梅干しが食卓に上らない。次の朝、梅干しを花粉症対策で飲んでいる「べにふうき」に少し入れて飲んでみたら、何と渋い嫌な味が消えて、飲みやすくなった。これで「べにふうき」の機能に問題が無ければ、お勧めの飲み方である。しばらく実験である。

*****************************

2月11日 午前、相良梅園に女房と行く。

2月14日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座を実施。

2月15日 「古文書に親しむ」2講座の準備。

2月16日 「異説・天正の瀬替え」講義の準備、ほぼ完了。

2月17日 午前、金谷宿大学「古文書に親しむ(初心者)」、午後「古文書に親しむ(経験者)」の2講座を実施。2講座を終えて、少し疲れた。

読書:「ひとひらの恋 三人佐平次捕物帳」 小杉健治 著

読書:「浪人若さま新見左近 浅草の決闘」 佐々木裕一 著

読書:「犬は知っている」 大倉崇裕 著

読書:「読んで、旅する。 旅だから出逢えた言葉Ⅲ」 伊集院静 著

読書:「継承 鬼役 三十二」 坂岡真 著

読書:「羽あるもの 夜伽一卷」 吉田篤弘 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

まきのはら塾発表会

まきのはら塾発表会「古文書解読を楽しむ」の展示コーナー

御前11時頃から、展示コーナーにつめていた。地味なコーナーで訪れる人も少なかった。3時より片付け、受講者が3人出てくれて、立ちどころに片付いた。感謝。

その間に、天正の瀬替えについて、何人かの人に話してみた。皆んな、そんな馬鹿なという感じで聞いてくれたが、終わりごろにはそんな節も成り立ちそうだ位には、伝わったようであった。何とか話すべき筋がまとまって来た。明日から一気にまとめようと思う。

*******************************

以下、1月30日以降の活動記録

1月30日 模造紙を買いに金谷、島田の文房具屋さんに行くが、ことごとく店が閉まっていた。一斉の定休日でもあるまいに、店じまいしたのだろうか。漸くチエーン店の文房具店で購入した。

1月31日 まきのはら塾発表会「古文書解読を楽しむ」講座の展示物「面白古文書12月」の準備。

2月1日 まきのはら塾発表会、「教材サンプル」の展示物を作成。

2月2日 午後、まきのはら塾発表会の準備に、相良総合センター「い〜ら 」に行く。お手伝いに3人来てくれた。展示は15分ほどで終わった。

2月2日 午後、まきのはら塾発表会の準備に、相良総合センター「い〜ら 」に行く。お手伝いに3人来てくれた。展示は15分ほどで終わった。

夕方、駿河古文書会の会長さんから、今日は欠席されたがどうかされたかと電話があった。周りの人には欠席を断ってきたのだが、皆出席だったから心配されたのだろう。恐縮する。

2月3日 午後、まきのはら塾発表会

読書:「百鬼夜行 日暮左近事件控 17」 藤井邦夫 著

読書:「爆裂火口 東京・上高地殺人ルート」 梓林太郎 著

読書:「悩むなら旅に出よ 旅だから出逢えた言葉Ⅱ」 伊集院静 著

読書:「ビブリア古書堂の事件手帖7」 三上延 著

読書:「江戸の備忘録」 磯田道史 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

学生時代の仲間と久しぶりの新年会

憲法学者M氏のYouTubeの番組

昨日、用宗漁港の近く、「幸七」という店で、大学時代の友人との新年会があって、10時半頃出掛けた。約束の11時に用宗の駅頭に立つがそれらしい待ち人はいない。下りが到着して、M氏と、続いてK氏が来た。K氏とは何十年ぶりであろうか。約束の時間が11時30分だったと聞く。聞き間違いだったか。その11時30分に丸子団地在住のO氏が徒歩でやって来た。もう一人、A氏は会場が妹の旦那の店なので、直接店に行ったのだろういう。声を掛けたもう二人は、出席できないようで、5人だけの新年会になった。

全員四捨五入で、80歳の高齢者である。ここにいない人たちのうわさや、現在の自分の近況が主たる話題になる。

A氏は静岡で会計士及び税理士をしており、現役ながら、今は大半ボランティアで、お金は請求しないという。皆んな今や年金もあり、お金には苦労のない人達である。A氏は、最近帯状疱疹をやって、体調がすぐれないと言い、アルコールは飲まなかった。

M氏は埼玉在住、憲法学の名誉教授で、憲法改正の先鋒、論客である。コロナで、忙しかった講演も激減、このごろ漸く少しずつ出始めているという。

占領国の先導で憲法の改正がなされてから70年。敗戦国日本の弱体化が狙いだった憲法である。米国自体が、日本の独立後には、すぐに自主憲法に改正されるだろうと考えていたに違いない。その憲法を未だに改正できないでいる日本の体たらく。9条だけでなく、あちこちに矛盾だらけの憲法を、解釈という嘘で固めないと、日本は成り立たない。孫たちにこんな嘘をどう説明すればよいというのだろう。以上はM氏の言葉ではなく、自分の思いである。

M氏の最新の考えは、その著書「日本国憲法八つの欠陥」 に詳しい。またネット上でも「WiLL増刊号」で視聴できる。

K氏は教師として小学校の校長まで勤め上げ、現在は 悠々自適、静岡市中央図書館からはいつも本を借りていると聞く。旧東海道を完歩し、現在は各地に残る城を見て回り、往時の城主たちに思いを馳せるのが趣味だという。古文書講座の話をすると、自分の講座を一度見てみたいという。駿河古文書会で自分が担当の時、招待しようかと思う。

O氏は、この新年会を企画してくれた。終始、静かに話を専ら聞く方であったが、趣味の登山から、現在は自転車で、週3回か4回、丸子ー用宗ー焼津ー岡部ー丸子の高草山山系の周りを一回りするコース(2時間)を回っているという。集まった中では、一番元気である。

自分は、古文書講座のこと、郷土史研究会のこと、天正の瀬替えのこと、「五和の過ぎたるもの二つ」のことなど、ついついしゃべってしまった。M氏いわく、随分よくしゃべるようになったんだね。

この後、喫茶店で話が弾んで、夏ごろの再開を約し、用宗の駅で別れた。再開まで、お互いに元気でいなければならない。

************************

以下、1月25日以降の活動記録

1月26日 駿河古文書会に出席する。次回、2月2日は、まきのはら塾発表会の準備のため、欠席すると1班の方へ頼んでおいた。(次回は1班の當番のため)

読書:「浪人若さま新見左近 日光身代わり旅」 佐々木裕一 著

読書:「闇の稲妻 三人佐平次捕物帳」 小杉健治 著

読書:「かげろうの恋 もんなか紋三捕物帳」 井川香四郎 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

年取ってからの友人だから

今日の静岡城北公園

今日の富士山

今朝、藤枝のKKさんから電話があり、高齢で奥さんに続いて、自分も体調を壊し、静岡へも通えなくなったので、駿河古文書会も退会すると挨拶があった。KKさんは古文書解読の趣味を通して、年取ってから出来た友人であった。駿河古文書会で知り合い、金谷の古文書講座も受講してくれて、頼れる兄貴のような存在であった。気配りの人で、色々と気を使っていただいた。免許証を返上したので、金谷へは通えなくなったと、金谷の講座を卒業されたのは、ほんの一年前のことである。短い期間であったが、損得勘定なしの、気持ちの良い付き合いをさせていただいた。一度、顔を見に行きたいが、体調には十分留意されて、ご夫婦で長生きしてほしいと思う。年取ってから出来た友は、互いに残された期間が短いだけに、大切にしたいと思う。

以下、1月8日以降の活動記録である。

1月10日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座実施。

12名、全員出席が、何とも目出度い。最高齢、90歳と聞く。

課題「お万の方の年賀状」、女文字で思った以上に苦労した。

1月11日 午後、掛川古文書講座に出席した。

課題「宝暦年間、雨乞祈祷の覚え/雨桜の由緒」

神主の文書で、癖字に、解読に苦労した。

1月12日 午後、駿河古文書会に出席した。

暮れに、元会員だった方が二人亡くなったと聞いた。

女文字に詳しい、OTさんに、「お万の方の年賀状」のチェックを頼む。

読書:「風立ちぬ 上 風の市兵衛 6」 辻堂魁 著

読書:「風立ちぬ 下 風の市兵衛 7」 辻堂魁 著

読書:「浪人若さま新見左近 将軍の死」 佐々木裕一 著

読書:「帰り道 新秋山久蔵御用控 16」 藤井邦夫 著

読書:「急流・富士川殺意の悔恨」 梓林太郎 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

多難の年明けで

掛川市、倉真温泉の龍

昨日二日、掛川のまーくん一家五人が昼に来て、八人で新年会。

夜、羽田の事故には驚かされた。能登の余震も続いているし、今年はいったいどんな年になるのだろう。

今日、能登の地震は様子が分かるにつれて、大変な災害だと分かってきた。

午後、神戸の甥、A君が昨年再婚したNさんを連れて、見えてくれた。2時間ほど話す。これから河口湖に行くという。定宿があるらしい。

昼寝の後、横岡の女房の在所に年頭にゆく。暮れから解読している本家の「我が家の歴史稿」を持って話に行った。解読してみると、なかなか興味深いことが書かれている。書かれた十三代は、なかなかの学者である。

夜、在所の豊岡の次兄より、年頭の電話あり。元気そうで一安心。

読書:「守銭奴 もんなか紋三捕物帳」 井川香四郎 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |