能面を彫って20年近くだが、高齢者の女性を対象としたお面は初めてだ。これまで男性の高齢者の場合はすでに何種類かのお面を彫っている。その主たるモノは「翁(おきな)」だが、最近では「小尉」もその部類に入ると思う。

もともと、女性は若い方がよろしいから、自分もその方向で彫っていた事も事実。「小面」「若女」更には中年女性のお面のたぐいはたくさん彫っているので、作業場の壁に飾ってあるお面にも若い女性のお面は多い。

で、今回は「能面教室の課題」という条件のため、やむを得ず老女を彫ることになった。まあ、課題でもあるから、苦情を言っても、ある面ではしょうがない・・というあたりかな。

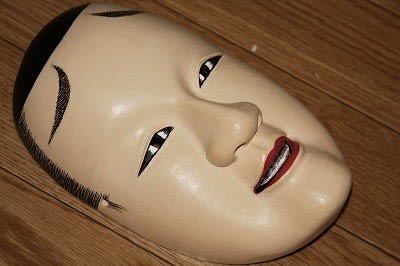

下は教室の先生が彫った小町老女だ。これを見本に彫ることになったので、一応はこれを参考に型紙を作り、作業を開始する。

下は作業開始の様子。単に材料に型紙を載せてみたところ。15日だ。

下は16日で、周囲の形や表面を彫ったところだ。今回は最初に丸く顔の形を切り取った、その後に表面の凹凸部分を切り取ったところ。この、最初の手順は、他にも「表面を切り取る。その後に丸く顔の形を切り取る」という手順もあるが、今回は後者を採用したところ。ほかには、最初に鼻の高さ、頬の傾斜などを考えて、顔の表面の角度に合わせて斜め45度に、一気に切り取る方法(般若に有効)もあるが、今回はやめた。

下は20日だ。上の段階から4日が経っており、かなり進んでいる。もちろん裏側も適時彫っているから、その作業時間も入れるとまずまずだろう。完成度は50%程度と言ってもよいかな。

下は29日。上の状態から一週間以上も経っており、全体のできばえは80%と思う。また、裏彫りはほぼ出来上がっているし、今後の作業予定は額のしわ、目の整形が残っただけなので、急ぐ必要もない。また、作業開始から2週間であり、このまま工程を進めると、あと数日で素彫りが終わってしまう。これはまずいぞ。

さて、まずい理由は、今年度の能面教室の生徒が、まだ全員参加をしていない。そのため、今回の課題を彫り始めているのは私だけなのだ。従って、私だけが作業を進めていても、他の生徒は欠席したままなので、まだ写真も図面も材料も手にしていない段階なのだ。

実は、この課題は9月頃までには完成させる予定のお面であり、6月に出来上がっては具合が悪いのも事実。従って、若干手を休める必要もあるだろう。

ということから、上の写真まで作業が進んだ私としては、他の手段を使って作業を遅らせる必要がある。その手段の一つが「2個目の小町老女を彫る」こと。

たまたま似たような材料の予備が手元にあったので、これを使ってすでに2個目に挑戦しているのだ。その様子は「小町老女2」として、6月に入ったら紹介する。