[タイトル 副題変更 8月21日 0.21]

[図版 出典名誤記取消し 8月22日 8.57]

少し間があいてしまいましたが、続きを書きます。

◇ 「水平」の確認・設定の方法

軸組工法では、柱を垂直に立て、横材:梁や桁が水平になるように架けることが重要になります。

掘立柱の時代は、「水平の基準」さえあれば、水平確保の仕事は比較的容易だったでしょう。基準となる水平線が定かであれば、それに合うように、埋める深さを微調整すればよいからです。これは、今でも杭を打ち込み柵をこしらえるようなとき行なう方法です。

ところが、「礎石」の上に「柱」を立てることは簡単ではありません。

上端を平らに加工した「礎石」の場合、上端を同一水平面に、しかも、「柱」間隔に合うように据えることができれば、横材を水平に保つことは容易です。「柱」の長さを同じに揃えるだけで済むからです。

しかし、このように礎石を据えること自体、容易なではありません。

実際、大体水平になるように据えた後、現場で上端を削ったりすることがあったようです。

しかし、石を削ることは簡単ではありませんから、「礎石」をおおよそ水平に据えた後、柱の長さで調節する方が多かったのではないでしょうか。

「礎石」が自然石の場合は、より難しいのは言うまでもありません。おそらく、間隔も高さも、おおよそで据え、「柱の立つ位置」を決め、その位置での「柱の長さ」を決めたものと思われます。

いずれにしても、「基準となる水平線」が必要で、それに基づき、「梁」あるいは「桁」の「上端(うわば)」あるいは「下端(したば)」の線を決め、そこから礎石上端:天端(てんば)までの寸法を採ることになります。

「水平を確認、確定すること」を「水盛(みずもり)」と呼んでいます(英語ではlevelling )。

註 「水平線」は英語では“horizon”ですが、これは

ギリシア語の「境界(線)」の意に発するそうです。

「空と陸・海の境の線」という意味なのでしょうか。

「水面が平ら」という日本語の感覚とは微妙に違うようです。

「水平」の字の通り、水平を確認するには、「静かな水面」を利用しています。

それゆえ、建設地のまわりに溝を掘り、そこに水を溜めてその水面で「水平」を定めたこともあるという話を聞いたことがあります。しかし、これは大ごとです。

同じ原理を利用した「水盛台(みずもりだい)」と呼ばれる「水準器」が、かなり早い時代からあったようです。

私は実物を見たことはありませんが、4寸角(120mm角)ほどの角材の上面に、両端を残して溝を彫り、そこに水を溜め、その水面をもって水平を知る道具です。角材の長さは長い方がよいわけで、長さが2間:3.6mぐらいのものもあったようです。

この「水盛台」を建設地で「柱通り」に置いて、水を入れ、その水面からの高さを計るのです。

「柱通り」上の建物外郭の外がわの両端にに杭を打ち、杭から杭へ、「水盛台」によって得た「水平」位置に糸を張ります。

これを「水糸(みずいと)」と言い、今でも通用する言葉です。

「水糸」は、必要な位置に適宜に張られます。

現在では、建物の外郭外側に打った杭に、基準になる高さで薄い板を打ち付け、板の上に釘を打って「柱通り」のマーキングをしますが(「遣り方:やりかた」と呼んでいます)、薄い板を得るのが難しい時代は、杭だけだったのです。

また、現在では、正確な測定は測量器具を用いて行ないますが、狭い範囲だけの場合は、木や金属の台に仕込んだガラスの筒に液体をいれ、その中の「泡」の位置で水平を知る「水準器」も使われています。

広い所の測定には、水を充たした容器に細いチューブの片端を入れ、チューブにも水を充たし、チューブの先端を上下させ、先端から水が溢れ出すとき、その位置は容器内の水面と同じ、という理屈で水平を定める道具もありました。字の通りの「水盛器」です。

まだ測量機器が普及していない時代、「地形・基礎」の仕事を請負う「鳶職(とびしょく)」の方がよく使っていました。

◇ 「柱」を「礎石」に立てる方策

「礎石」の上に「柱」を立てることは、「礎石」が平らであっても容易なことではありません。「柱」が細いときには特に難しい仕事です。「礎石」が自然石であればなおさらです。

「土台」に立てる現在の方法でも、最初の1本は、「土台」に納めた後、支えのための薄い板を土台から柱に斜めに渡して釘で仮止めします。斜め材を「筋かい(筋交い、筋違い、などと書きます)」と呼びますが、この場合は仮設なので「仮筋かい」です。

しかし、①「土台」もなく釘も貴重品の時代は、おそらく地面から「柱」に斜めに丸太を渡し、縄で縛りつけるか(足もとは地面に差してもよいし、打った杭に結わえてもよい。いわば「稲掛け」のような恰好になります)、②あるいは建てる場所の周囲にあらかじめ丸太で「足場」をつくっておき、「柱」と「足場」に丸太を渡して仮止めする方法を採ったと思われます。

ただ、「足場」の場合は、大小さまざまな部材を「足場」内に持ち込まなければなりませんから、中への通り道は確保する必要があります。ですから、「足場」は、相当に手順を検討して組まなければなりません。

註 最近の現場では、最初に四周に「足場」を組み、

クレーンで「足場」越しに部材を運び入れています。

「折置組」「京呂組」いずれの組み方をでも、2本目の「柱」を立て、両者の上に横材:「梁」「桁」が架けられ「門型」ができると、少なくとも一方向は比較的安定し、そして柱が4本立ち、各「柱間」に「梁」「桁」が架けられて直方体の稜線が組まれれば、多少傾くことはあっても、倒れる心配は少なくなります。

こうして所定の大きさまで「柱」「梁」「桁」を組んでゆき、水平・垂直を確認して、何箇所かに「仮筋かい」を設ければ、とりあえず整形が保てることになります。

◇ 組まれるごとに全体が強くなる:「立体」の効能

こうしてできた直方体の両線:軸組の上に、屋根の骨組:「小屋組」をつくり、「柱」と「柱」の間に「壁の下地」を用意します。

このように組みあがってゆくと、骨組全体は、普通の状態では、「仮筋かい」がなくても整形を維持できるようになります。

特に、「小屋組」が仕上がると、柱・梁・桁の「仕口」が簡単なものであっても、格段に骨組は安定してきます。軸組の上に載った「小屋組」:「横倒しの三角柱」が重要な役割を果していると考えてよいでしょう。

このことは、「立体」物は丈夫だ、ということを示しているわけですが、これは日曜大工で簡単な工作をしてみれば実際に体験できます。大げさに言えば、部材が1本追加されるたびに、工作物は丈夫になってゆくのです。

実際に建物をつくる人たちは、昔から、当然のことながら、この事実:立体の効能を知っていて、建物づくりに利用していました。工人たちは、日ごろの体験に基づいて、建物づくりに必要な「勘」を養っていた、と言ってよいでしょう。

註 残念ながら、現在の建築法規や行政指導では、

そしてその背後におられる「学者」さんたちからは、

「立体」の効能は重視されていません。

立体は三次元ですが、三次元では考えず、

二次元の足し算で考えるのです。

「耐力壁」を平面上の縦横各方向に均等に入れる、

という考え方は、そこから生まれたのです。

その一つの理由は、二次元なら計算が簡単ですが、

三次元だと計算がしにくいからにすぎません。

◇ 原初的な礎石建ての建物の架構法-1

こういう日曜大工でもできるような「素朴な工作」でつくられている例が、上掲の建物です。

もちろん、複雑・面倒な加工を必要としない、という意味で、日曜大工でつくれる、という意味ではありません。

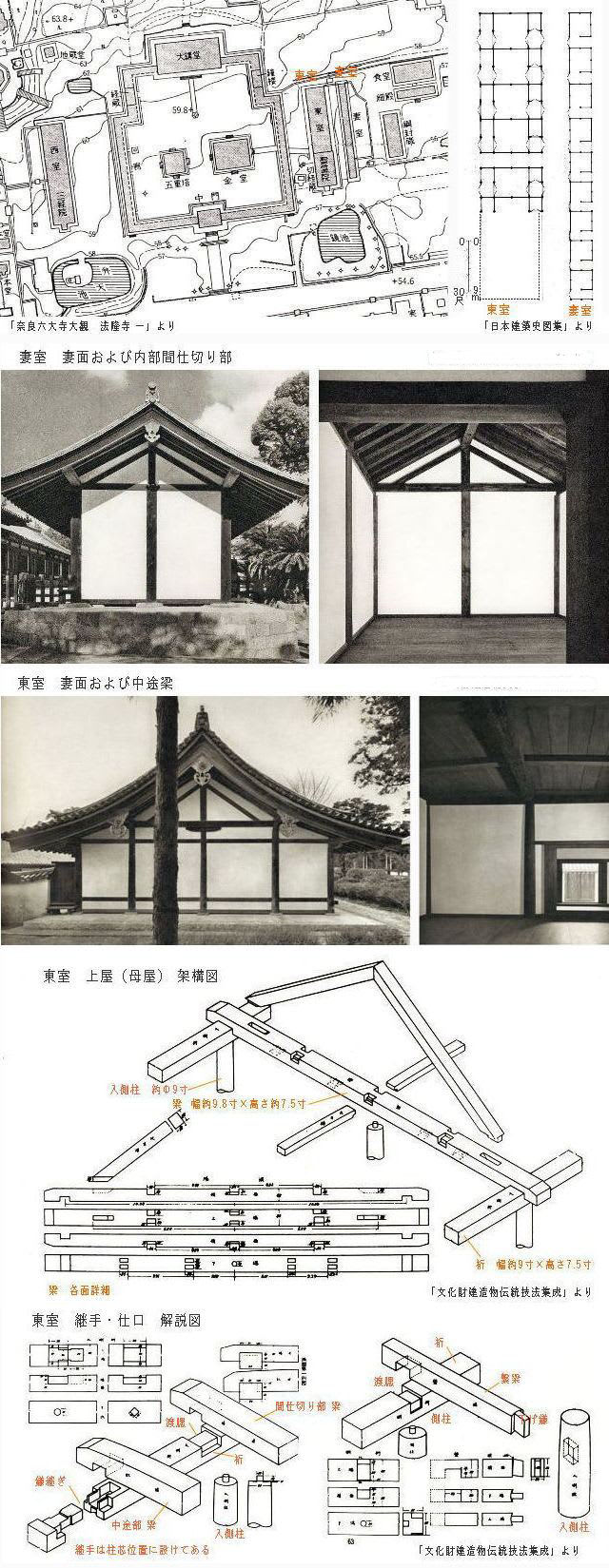

これは、「法隆寺」の伽藍の東側にある「東室(ひがしむろ)」「妻室(つまむろ)」と呼ばれる建物で、学僧の宿舎、つまり学生寮です(法隆寺は「学舎」でした)。

ともに、何度か改築されていましたが、当初(奈良時代)の姿が判明し、部分的に当初の状態へ復元されています。法隆寺内の位置と平面図は上掲の図を参照ください。

なお、この建物は、中には入れませんが、外からは見ることができます。

註 上掲の図の出典は記入のとおりです。

写真の出典は「奈良六大寺大観 法隆寺一」です。

ここに掲げるにあたり、説明のために写真はトリミングし、

図には文字を書き込むなど、手を加えてありますので、

原本の通りではありません。

[誤記訂正 8月22日 8.57]

「東室」は僧の、「妻室」は僧の従者の寮で、同数の寮室(「房」と言います。中国式の呼び名でしょう)が相対して並列して建てられるのが普通でした(「東室」を「大子房」、「妻室」は「小子房」とも呼ぶようです)。

「妻室」は、「上屋(母屋、身舎)」だけ、「東室」は、「上屋」の長手二面に「下屋(廂、庇)」を付けた建物です。

両者とも、横材を「京呂組」で架けています。長手方向の横材「桁」を先に架け、それに「梁」を渡す方式です。

図で分るように、「棟木」と「桁」との間に、「屋根」材(屋根の葺き下地、葺き材)を受ける材である「垂木(たるき)」が架けられます。

「東室」では、「上屋」「下屋」とも断面が円い「垂木」(「丸垂木」)、「妻室」では断面が角型の「角垂木」が使われています。

「梁」のある場所では「垂木」を架けると「梁」にぶつかるため、「梁」の先端部を「垂木」分彫り取っています。

しかし、妻面でもこの形式をとると、「梁」と「垂木」が重なっているため、妻面の壁の「見えがかり」(「見た目」のことを言います)は格好よくありません。

そこで、南北の妻面、両端の壁面位置では、「梁」を先に据え、それに「桁」が載る「折置組」としています。つまり、「桁」の位置は変りありませんが、妻面では「梁」を「桁」下に据えています。

妻面だけ変えてあるのは、両端部の屋根を壁からできるだけ遠くまで出すための工夫だ、という解説もありますが、「京呂」「折置」のどちらであっても「桁」の出は同じですから、私は「見えがかり」を重視したのだと考えます。

実際、上掲の妻面の写真を見れば、各部材の関係が明快で、すっきりした壁面になっていることが分ります(試みに、写真上で、「京呂組」にしたときの姿を想像すると、その違いが分ります)。

「妻室」は、長手:桁行方向の柱間隔は房によって異なりますが1.75~2.13m、短手:梁行は2m弱、間仕切り箇所は円柱(径約9寸)、他は矩形の角柱(約8.5寸×約6.5寸)、棟通り:部屋の中央の柱は、妻面では円柱ですが、他は方形の柱(約6.5寸角)になっています。

なお、この数字は、図面がなく、解説にも触れられていないので、写真からの判定です。

「東室」の柱は、上図のように、約9寸径の円柱が使われています。

「桁」「梁」は、「東室」では詳細図があり、そこからの判読(詳細図の字が小さく読めない)と写真から、「梁」「桁」の寸法は、おおよそ、図に赤の字で書き込んだ寸法と考えられます。

「妻室」は参考資料に詳細図面がなく、解説にも触れられていないので、上記の「柱」寸法をたよりに写真判定するしかありません。

なお、「東室」の場合、「角材」の「梁」は、間仕切り部だけで、中途は「虹梁(こうりょう)」が使われています(上掲の「東室」の室内写真参照)。

「虹梁」は、上側に反った、虹のような形の梁を言います。多分、丸太をそのまま使ったのではないでしょうか。

また、「東室」では、図のように、「桁」と間仕切り部の「梁」は、矩形断面の材料を扁平に使っています。今だったら、構造の専門家に怒られるかも知れません。

註 「梁」「桁」は、木造に限らず、矩形断面を縦長に据える

というのが「常識」になっていますが、扁平に据えても

「効率」が多少落ちるだけで、構わないのです。

鉄筋コンクリートの梁でも、工事をしやすくするため、

柱幅=梁幅とし、梁の断面を扁平にしても、特に問題は

ありません(下記で触れています)。

「RCの意味を考える」

「梁型のない鉄筋コンクリート造」

「桁」「梁」を扁平に使ったのは、「柱」に「桁」を載せるのにも、また「梁」を「桁」に載せ架けるにも、仕事が容易になるから、と考えてよいでしょう。

たとえば、「桁」の幅と「柱」の径が、ほぼ同じ寸法になっているため、安定度が増し、「梁」と「桁」の「仕口」の加工(「刻み(きざみ)」と呼んでいます)も、両者の噛み合う面積が広い分、仕事がしやすいのです。

「柱」「桁」「梁」の取付け方:「仕口」は、「東室」「妻室」とも、「日本の建物づくりを支えてきた技術-2・・・・原初的な発想」で触れた原初的な方法「ダボ(太枘)」「渡り腮(わたりあご)」が使われています(「妻室」については図、解説がないので、「東室」の架構法からの推測です)。

長手に据える「桁」は、当然材料を継がなければなりませんが、その「継手」は、「柱」の真上にあります。これも「原初的発想」で触れた方法と変りありません。

「継手」には、「東室」では、図のような「鎌継ぎ(かまつぎ)」が使われていて、さらに、その位置に「梁」が「渡り腮」で載るため、一見複雑な形になっています。これができるのも、材を扁平に使っているからで、材の幅が狭かったら、こうはできません。

「鎌継ぎ」は現在でも使われるいわば「継手」の一代表ですが、「鎌継ぎ」の発想・発案が、古代にすでにあったわけです。

今の「鎌継ぎ」と大きく異なるのは、「鎌」の部分の形で、現在は鎌の先端に傾斜をつけていわば「矢形」につくりますが、ここでは四角です。なぜ、このように変化するかについては、いずれ書くつもりです。

「妻室」における桁の「継手」は、図・解説がないので詳しくは分りませんが、ことによると、「原初的な発想」で触れた「合い欠き・栓打ち」の「原初的な方法」が使われていたかもしれません。

「梁」が据えられると、屋根の骨組:「小屋組」をつくることになります。

長くなってしまいましたので、これについては、次回にまわします。

次回へ続く

古建築の修理では、分解した建物を再び組

み立てるとき、水平ラインをどこに設定するかということが重要になります。

私は柱に空いた足固のホゾ穴(楔しろとは

反対側)が水平となるように、礎石の高さを

決定せよと教わりました。

しかし、「足固ホゾ穴水平説」にはどうしても納得がいきませんでした。

実際、この方法だと、民家などで、

鴨居の仕口や長押の首欠きの高さが揃わない

ことがありました。

下山先生の言われるとおり、建てた後にも、

矩計の微調整を行っているはずで、石口や、

足固のホゾ穴は再加工されていたのだと

思います。

私は、最後に取り付けられる造作材すなわ

ち、鴨居仕口や長押の首欠きが水平になる

ように、礎石の高さを決めることにしていま

す。