[註記追加 16.08][註記追加 21.54]

掘立柱の時代

木造の建物づくりで最初に行なわれたのは、どの地域でも、「掘立(ほったて)柱」を立てる方法です。

「掘立柱」とは、木材を(多分最初は「丸太」でしょう)地面に打込んだり、あるいは穴を掘って木材の端を埋め、土を埋め戻す方法です。

掘立柱で建てる方法は、寺社はもちろん一般の人びとの建物でも採られたと考えられますが、その状況を確認できるのは、寺社に限られます。図2は、社寺などで採られていた掘立柱を立てる方法ですが、一般の建物では、もっと簡単だったと思われます。

以下は、寺社の建築についての資料を基にしています。

なお、柱が垂直かどうかを確認するための、「錘をつけた糸を垂らして垂直を確認する方法」は知っていたものと考えられます。

註 錘をつけた糸を垂らして垂直を確認する方法は、

今でも使われ、そういう道具も売っています。

◇ 軸組工法・梁・桁・折置・京呂・・・各種の用語

さて、「掘立柱」を2本立て、その上に横材:「梁(はり)」を渡すと、「門型」の架構ができます。

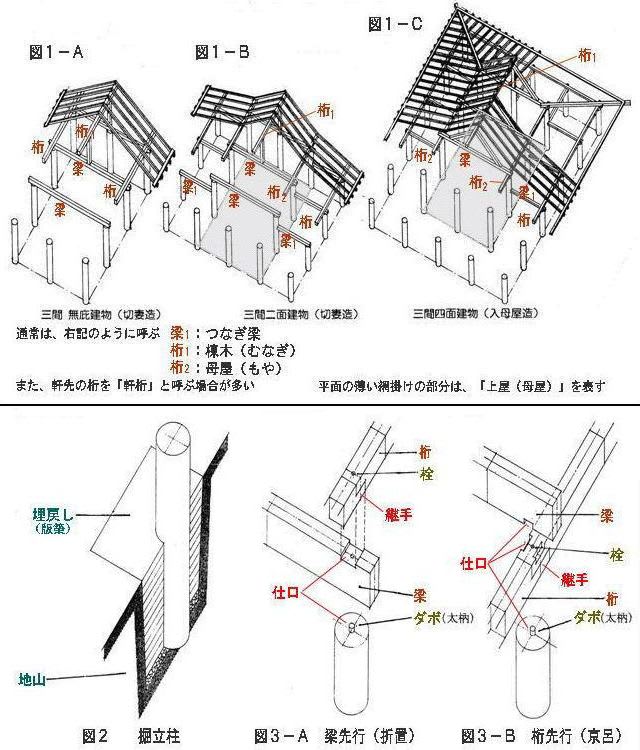

図1-Aのように、この「門型」を何個か横ならべし、「梁」の両端に直交して「横材」を載せ掛けると、「直方体の骨格」ができあがります。この横材を「桁(けた)」と呼んでいます。

これが、軸組工法の最も簡単な、「軸組工法の原初的な姿」です。この上に「屋根」の骨組を設け「屋根材」を葺き、「壁」や「出入口や窓:開口部」をはめこめば建物ができあがります。

このように、「梁」を先行し、次いでその上に「桁」を載せ掛ける組み方を、一般には「折置(おりおき)」と呼んでいます(図3-A参照、折置組と言う場合もあります)。

「梁」と「桁」の据える順番を逆にすることもできます。図3-Bのように、先に「桁」を柱の上に渡し、次いで、「桁」から「桁」に「梁」を載せ掛ける組み方です。これを一般には「京呂(きょうろ)」と呼んでいます(京呂組と言う場合もあります)。

註 中村達太郎著「日本建築辞彙」には次のような説明があります。

折置:「下梁置」と記していたのが「折置」に転じた。

京呂:「桁露」と記していたのがこの語に転じた。

「折置」に比べ、「桁」が露出するためか?

なお「日本建築辞彙」は、明治39年初版の建築用語辞典です。

註 「中村達太郎」「日本建築辞彙」については下記を参照ください。

「語彙に見る日本の建物の歴史・・・・『筋かい』の使われ方」

[註記追加 21.54]

註 ここに載せた図は、「日本の建築技術の展開」で使用した図に

今回、新に加工を加えました。

図1 A~Cは、鈴木嘉吉著「古代建築の構造と技法」及び

浜島正士著「寺社建築の鑑賞基礎知識(至文堂刊)」

図2、図3 A~Bは、浅野清著「日本建築の構造」(日本の

美術245 至文堂刊)を参考に作図したものです。

◇ 二材の組合せ・取付け:「仕口(しくち)」

次に、「柱」の頭部で「梁」をどのようにして取付けるか、が問題となります。

「柱」は掘立ですから、自立できます。

しかし、「梁」を「柱」の上にただ置いただけでは、地震があったりすれば、地面とともに柱が揺れ、それによって「梁」が振り落されてしまいます。

また、強い風が吹けば、屋根ごと滑り落ちるかもしれません。

このようにならないためには、「柱」の上に載せる「梁」が、「柱」からずれ落ちないようにする工夫が必要になります。

図3-A、Bは、その最も簡単な方法を示していて、「柱」の頭部に「ダボ(太枘)」と呼ぶ「出っ張り部」を設け(別につくった材を植込むのが一般的)、「梁」の下面に「ダボ(太枘)」と同寸の孔を穿ち、はめ込む方法です。

こうすることで、「梁」が「柱」からずれ落ちることが防げるのです。

この「ダボ(太枘)」を使う方法は、加工が簡単で効果も十分なため、古代の建物では多く見られ、原初的な方法と言えます。もちろん、現在でも使えます。

なお、「ダボ(太枘)」は、直径1寸:3㎝位の円柱や、1寸:3㎝角の角材が使われますが(太さは任意、場合により異なりますが、植込む深さも、はめ込む深さも1寸:3cmほどです)。

古代には円柱型の「ダボ(太枘)」が多いようです。これは、円ならば多少二材の交わる角度が狂っても、狂いを吸収できるからだと思われます。

角型だと、製作・工事に精度を要し、「ダボ(太枘)」と「ダボ(太枘)孔」が合わないまま無理に取付けると、木材を捩ったり、割れを起こしてしまうからです。

このような、「柱」に「梁」を取付けるような場面の「取付け・取付け方法」のことを「仕口(しくち)」と呼びます。

註 「仕口」:二材以上の材を、片方または相互に工作を施して

組み合わせる工法、またはその部分をいう。

「文化財建造物伝統技法集成」の解説

註 一般の住居で当初どのような「仕口」が採られたかは

よく分りませんが、多分、「柱」の頭部を少し殺いで、

「梁」には孔を穿ち、「柱」を差し込み縄で縛る、などの

方法が採られたのではないでしょうか。

また、図3-Aのように「梁」の上に「桁」を載せ、取付ける、あるいは図3-Bのように「桁」に「梁」を載せ、取付けるのも「仕口」です。

図3-Aでは、「梁」の上端(普通は「じょうたん」と呼びますが、職人さんたちは「うわば」と呼びます)を「桁」の幅だけ欠きとって、そこへ「桁」を落としますが、これも「桁」が「梁」上からはずれないための簡単な「仕口」です。

図3-Bでは、「梁」を「桁」に載せるのに、少し手のこんだ「仕口」を使っています。

この場合、「梁」が「桁」からはずれるのを防ぐだけではなく、「梁」が「桁」の上で左右に動かないようにする必要があります。

この「仕口」は、それを考えたもので、「渡り腮(わたりあご)」と呼んでいます。

「桁」の上端の角部分を「梁」幅分一部欠きとってありますが、それが「梁」の左右の動きをとめる工夫です。また、「梁」の下端(職人さんたちは「したば」と呼んでいます)の欠き込みの幅は、その分狭くなります。

この「仕口」も原初的な方法で、その加工も難しくはありません。

註 「日本建築辞彙」による説明 [註記追加 16.08]

「渡り腮」

「一の木を他木の上に載せるときの仕口にして、

上木の下端を溝形に欠き、

下木の上端の中程を残して左右を欠き

それに上木を嵌めるなり。

英語:cogged joint 独語:mittel verkammung・・」

cogged=歯形の付いた、歯車の付いた

つまり、この「仕口」は西欧諸国にもあるのです。

◇ 梁行(梁間)・桁行、上屋(母屋・身舎)・下屋(廂)・・・・各種の用語

門型を形づくる2本の柱の間隔は、「梁の長さ」を越えることはできません。

通常、「梁」のかかる2本の柱の間隔を、「梁間(はりま)」あるいは「梁行(はりゆき)」と呼んでいます。

「梁の長さ」は、「人力だけで作業のできる長さ」で決まります。今なら機械を使うことができますから任意ですが、「梁」があまりに長いと、運んだり、持ち上げることができないからです。

古代では、その長さの限界は、大体5m前後のようです(人力だけに頼るならば、今でもその位でしょう)。

註 「大仏殿」をつくる、などというときは別の話です。

そのときは、莫大な数の人が各地から徴用されました。

「梁行(梁間)」寸法に限界があると、平面の大きさ:空間の大きさも限定されてしまいます。

そこで、より大きい空間をつくるときに採られたのが、先の直方体の外側に、柱を新たに立て、最初の柱から「梁」を架け、「増築」する方法です。

図1-Bはその例で、直方体の2面に「増築」を行なった例です。図中の「梁1」と付した「梁」が追加された「梁」で、通常「繋梁(つなぎばり)」と呼んでいます。

そして元々の部分を「上屋(じょうや)」「母屋(もや)」、増築された部分を「下屋(げや)」「廂(ひさし)」と呼びます。

図1-Cは、「増築」を、本体の4面全部に行なった場合です。

図1-A、Bの屋根の形は、逆V型:「切妻(きりづま)」ですが、図1-Cでは、「切妻」型の本体のまわりが「下屋」に囲まれた形になります。「母屋」が内側に入ってしまっていることから「入母屋(いりもや)」と呼ばれます。

註 寺社や公家の建物では「母屋」「廂」が、

一般の住宅では「上屋」「下屋」の語が用いられます。

なお、「母屋」は「身舎」、「廂」は「庇」とも書きます。

「日本の建築技術の展開-2・・・・軸組工法の出発」

「日本の建築技術の展開-2の補足・・・・上屋・下屋の実例...」

もあわせ参照ください。

註 「入母屋」型の屋根は、現在でも農家住宅などで好まれますが、

その多くは、形だけ倣ったもので、架構の面では「入母屋」に

なってはいません。

註 図1-B、図1-Cは、「上屋(もや)」の切妻屋根が

そのまま「下屋(廂)」の屋根へと続いています。

寺社の屋根の多くはこの形です。

屋根を続けないで、段差を付ける場合もあります。

農家の納屋などによくある形です。

◇ 材をつないで長くする・・・・「継手(つぎて)」

上記のように、空間を大きくするため、「梁行」については「梁」をつなぐことはせず、「下屋」「廂」を設けることで対応します。

しかし、「桁行」では、本体自体の長さを材の寸法の限界5m程度で済ますわけにゆかない場合がほとんどです。

したがって、その場合には、「桁」を「継ぐ」必要が生じます。最大5m程度の材を継いで「長い桁」をつくるのです。

では、どのようにして「継ぐ」か。

その最も簡単と考えられるのが、図3-A、Bのように、継ぐ2材の接続箇所を一定の長さについて、材の高さ(丈:「たけ」または「せい」と呼びます)の半分ずつ欠き取り、合わせる方法です。

両方の材を同じように欠き取ることから「合欠き(あいがき)」(「相欠き」とも書く場合があるようです)と呼びますが、その形から、「腰掛け」と言うこともあります。

これは、2材をつなぐときの、いわば最も原初的な方法と言えます。

そして、2材を重ね合わせたら、両者が離れないように、「栓」を打つのです。これを「大栓を打つ」「込み栓を打つ」などと言います。

なお、図3-Aの場合は、「栓」は「桁」の2材を貫通し、「梁」にも打込まれます。「栓」1本で「桁」2材と「梁」が縫われ、「梁」と「桁」が一体に強く結ばれることになります。

註 「合欠き」「腰掛け」は日曜大工でも簡単に細工ができ、

両者を合わせ「釘」を打てば2材が継がれます。

「栓」は、現在の「釘」の役をしているわけです。

日曜大工でできること=原初的な技術、と言えるでしょう。

このように2材を長さ方向に継ぐことを「『継手』を設ける」、と言います。

なお、図3-A、Bとも、「桁」に「継手」の設けられている箇所の図で、どの「柱」の上でも「桁」に「継手」が設けられるわけではありません。「桁」に使う材の長さに不足がなければ、「継手」を設ける必要はないのです。

註 「継手」:一材の長さを増す(材軸方向に継ぐ)ための工法、

またはその部分をいう。

「文化財建造物伝統技法集成」の解説

註 一般に、平面が長方形の建物の場合、

短い辺に「梁」を架け、長い辺に「桁」を架けます。

そこで、例外もありますが、短辺:奥行を「梁間(梁行)」、

長辺:間口を「桁行」と呼ぶのが普通です。

「梁」「桁」の架け方として、「折置」「京呂」のどれを

採るかは任意です。

ところで、図3-A、Bとも、「継手」は柱の真上に設けられています。

これは、古代の考え方と言ってよく、現在のような「柱」位置から飛びだした位置で継ぐことはしていません。

奈良などの古寺を観ると、横材の継目:「継手」が見えません。「柱」の真上で継いでいるため、気が付かないのです。

「柱」位置から飛び出した位置で継ぐ方法は、おそらく中世以降の発案ではないでしょうか。

建物を木材の掘立柱で建てる方法は、簡単ではありますが、柱の根元が容易に腐ってしまう、という欠点があります。

註 腐るのは、地面との接触面のあたりで、地中部分は

比較的腐りにくい、という特性があります。そのため、

ときどき、縄文期の掘立柱が地中から発掘されます。

掘立柱方式は、柱の根元(「柱脚:ちゅうきゃく」と呼びます)の腐蝕からの保護のために、石の上に柱を立てる方法へと変ります。「礎石建て(そせきだて)」「石場建て(いしばだて)」などと呼びます。

そうなると、「仕口」や「継手」も考え直す必要がでてきます。「柱」が自立できないからです。

そして、日本の建物づくりは、「礎石建て」になってから、日本の環境にあわせ、大いに技術が進展します。いわゆる「伝統的な工法」の展開の開始です。

次回以降は、その話になります。

次回へ続く