鈴木嘉吉氏の著された「古代建築の構造と技法・・・・法隆寺建築を中心として」の「基礎と軸組」の項に、古代寺院建築の掘立柱についての詳しい説明がありましたので、抜粋し転載させていただきます。ただ、読みやすいように、段落を変え、ふりがなや註を追加しています。

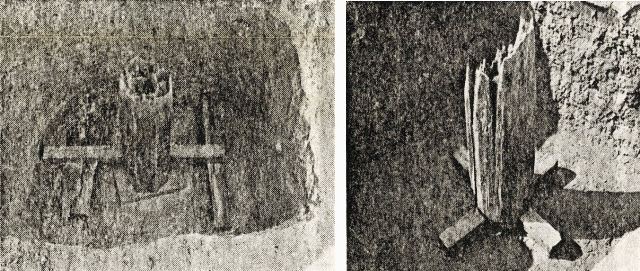

上掲の写真は、文中で紹介されている「平城宮」跡で発掘された掘立柱の写真です。

註 鈴木嘉吉氏は、現在最高の日本の建築・工法・技術の碩学です。

数多くの文化財建造物の調査から得た該博な知見・知識に基づく

論説は分りやすく説得力があります。

残念ながら、現在の木造建築にかかわる「構造学者」たちには、

その論説を理解している形跡が窺えません。と言うより、多分、

接したこと、読んだことがないのでしょう。

註 私は、この論説をコピーで手に入れました。

それゆえ、残念ながら、出典が何か分っていません。

上掲の写真は、このコピーからのスキャンのため不鮮明です。

『日本古来の柱を立てる方法は掘立で、いまも「伊勢神宮」では式年造替ごとに踏襲され、8世紀の「平城宮」でも、朝堂院、外郭の諸門、ごく一部の官衙(かんが:官庁の意)の中心建物などを除くと、内裏正殿(だいり せいでん)以下大半が掘立柱である。

中国建築の技法を輸入した仏教建築は、高い基壇を築き、礎石を据えてその上に柱を立てるのが正規の方式で、そう崇峻(すしゅん)元年(588年)建立の「飛鳥寺(あすかでら)」から現れる。

ただそうした仏教伽藍でも、門・回廊・僧房など付属的建物は掘立柱を用いたことが、近年各地の寺院跡で明らかにされつつあり、最初の発見例となった「法隆寺東院伽藍」では「夢殿」と「伝法堂」は礎石を用いていたが、南門・中門・回廊・七丈屋は掘立柱・桧皮葺であった。

掘立柱は地面に方1m、深さ1mほどの穴を掘り、柱を埋め込むもっとも簡単な構造で(註 先回の図参照)、東院では柱の下に盤木(ばんぎ:盤状の板)を入れて高さを調節したものもあり、柱底面には心墨が打たれて所定の位置に正確に立てられていた。

「藤原宮跡」の官衙建物をみると、柱筋は桁行方向はかなりよく通るものの、梁行の向かい合った柱位置は不整で、この点、東院の方が据付け技術は高い。

また「平城宮」跡では、門や楼などとくに力を受ける柱には穴底に短い地貫(ぢぬき)を横たえて柱をまたがせるものや(上写真・左)、十文字に貫穴を穿って貫を差し込み、これを土に埋め込んで柱の横倒れを防止する例があり(上写真・右)、掘立柱の安定法にも案外進んだ各種の技法があった。

掘立柱は礎石立ちの柱より一般にやや細いのが普通で、10尺間(3m間)の建物では径1.0~1.2尺(30~36cm)弱(東院建物)が多い。

これは、掘立の工法自体が柱の傾きを防ぎ、安定のための余分な底面積を必要としないことによる。

ただし最大の弱点は根元の腐朽で、耐用年限は二・三十年程度と推定され、東院でものちにすべて礎石付きに改められた。・・・・』

この写真をみると、工人たちが身に付けていた「知恵」は、現代人が「学問」で得る「知識」よりも数等優れているように思えます。それは、机上の発想ではなく、現場の発想だからなのだと思います。

次回へ続く