今、建築にかかわる人たちの世界では、その対象を、屋内・屋外・村・町・都市・・のように、私たちをとりまく環境:surroundings:をスケールによって分解して語るのがあたりまえだ。

たとえば、わが国の場合、「住居」と言えば、「人が暮すための建物」を指すのが常識的な理解であり、それに対して、建物の外は、屋外、外部空間、庭、外構・・と呼ばれ、今では設計も、建物とは別個に考えられるのが普通になっている。

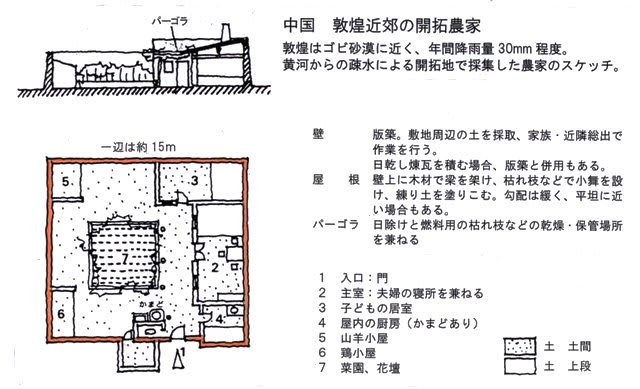

この《常識的な見かた》では、上掲の中国西域の住居は、いわば「コートハウス」、塀で囲まれたコート:中庭を持った住居:として理解されるだろう。つまり、住居+コートを塀が囲んでいるという理解である。そしておそらく、設計も、そして工事も、住居の建物をつくり、次いで塀をつくり、コートを整備する、という順序をたどるだろう。主役は住居の建物なのである。そして、上掲の例も、そのような過程を踏んでつくられる、と思うにちがいない。

ところが、中国の人たちが最初にやることは、屋根のかかった建物をつくることではない。建設中の例をいくつか見たが、彼らは先ず、囲い:塀(図の赤く塗った部分)をつくることから始めるのである。囲いの中の室(房と呼ぶようだ)を区画する壁は後回し。

大事なことは、すぐさま、塀の一画にあけられた門に門扉を取り付けること。これができれば、一段落、住まいの根幹ができあがったことになる、そう彼らは考えているようだ。極端なことを言えば、囲いの中でテント暮しをしてもよいのである。門を閉めた囲いの中なら、安心して暮せる、というわけだ。

つまり、彼らにとって「住居」とは、「囲い:塀で囲まれた空間」のことを言い、屋根がある建物のことを指すのではないのである。

この考え方は、実は、中国特有のものではなく、わが国の住居でも同じなのであって、むしろ、現代の私たちが、見かたを誤っていた、と言った方がよい。

わが国の住居遺構:古い住居:を見ると、多くの場合入口は1乃至2、開口が少なくきわめて閉鎖的である。閉鎖性を強くしているのは、屋根がかかって内部が暗いからである。

ここから屋根を取り去ったらどうなるか。何のことはない、上掲の中国の例と、さほど変らないのである。つまり、屋根が全体にかかるか否かは、気候のせい。人が求める空間としては、同じだと言えるのである。これは、世界の他地域の住居でも同じことが言える。

わが国の農家には、南面、あるいは南面から西面または東面に吹き通しの縁側を設ける例を数多く見かけるが、それらをよく観察すると、いずれも見事な「屋敷構え(土塀、板塀、生垣、屋敷林など手法は多様)」があることに気付く。

つまり、「屋敷構え」があるがゆえに、建屋を開放的にすることができたのである。屋敷構えがないのに、縁側を設ける例は、ないと言ってよい。

そのとき、屋根のかかった建物が住居なのではなく、「屋敷構えの中全部」が、「住居」なのである。

寝殿造の建物は、当初から開放的であるが、それは、寝殿造の建物は、塀で囲まれた屋敷の中にあったことを見忘れてはならない。

住居とは本来こういうものだった、と理解すると、現在の住居設計、ひいては建物の設計、そして根本的には建築に対する理解が、深くて暗い落とし穴に落ち込んでしまっていることに、あらためて気付くはずである。

実際、わが国でも、近世までの人びとは、建物と庭を別個に考える、などというばかげたことはしていない。すべてを一体のものとして考えるのが、あたりまえ:常識だった(その事例については、別途書くことにする)。

では、なぜ、現代は(現代人は)落とし穴にはまってしまったのか。

その理由を示唆する一文を以下に紹介する。

「・・・かつて、存在するもろもろのものがあり、忠実さがあった。私の言う忠実さとは、製粉所とか、帝国とか、寺院とか、庭園とかのごとき、存在するものとの結びつきのことである。その男は偉大である。彼は、庭園に忠実であるから。しかるに、このただひとつの重要なることがらについて、なにも理解しない人間が現れる。認識するためには分解すればこと足りるとする誤った学問の与える幻想にたぶらかされるからである(なるほど認識することはできよう。だが、統一したものとして把握することはできない。けだし、書物の文字をかき混ぜた場合と同じく、本質、すなわち、おまえへの現存が欠けることになるからだ。事物をかき混ぜるなら、おまえは詩人を抹殺することになる。また、庭園が単なる総和でしかなくなるなら、おまえは庭師を抹殺することになるのだ)。・・・」サン・テグジュペリ『城砦』(みすず書房)より