[改訂:4月10日10.27AM]

「大仏様」「禅宗様」は、ともに宋の影響がある、と言われていることはすでに触れた。

しかし、両者に初めて使われた「貫」は、中国の寺院の図や写真では見当たらない。ことによると、実際には使われているのだけれども、図にない、ということなのかもしれないが・・。

ある書物で、来日した宋の技術者は、主として、中国南部、福建省の出だと考えられる、との話を読んだ。しかし、先日の書物には福建省の寺院がでていない。

ふと、中国各地の住居、日本で言う「民家」を集めた書があるのを思い出し、その福建省編を開いてみた。

その書は『老房子』(1994年12月、江蘇美術出版社出版、江蘇省新華書店発行)という書物。地域ごとに、日本でいう重要文化財級の建物(住居主体)を、主に写真で紹介している。

そして、その「福建民居」編(上下2冊)の中に「貫」「差物」オンパレードの建物があった。上掲の写真(この他にもあるが省略)。

福建省の内陸の「永安」市の「槐南」にある「安貞堡」という建物、というか城郭都市というか・・。

石積みの大きな囲い:城壁?の中というか上というか、木造二階建ての建物が密集している。この中に、一族郎党が住んでいる。言うならば一つの村。住居の他に公共施設も用意されている。「土堡」と呼ぶらしい。「堡」は橋頭堡の堡。

田畑は囲いの外の平原にある。この中には1000人の人がこもって暮すことができるという(最上段の写真参照)。

同じ福建省にある円形の「走馬楼」という同様の木造建物をTVで見たことがある。そちらは「土楼」と呼ぶらしい。石積みの代りに築地が使われている。

これらは、農耕主体の民族が、他からの攻撃を避けるための方策だった、という説明を聞いた覚えがある。

上掲の事例は、そんなに古いものではなく、清の時代、1850年代の建設という。しかし、「昔からのその地域の技術」:「民間の技術」が使われていると考えてよいだろう。

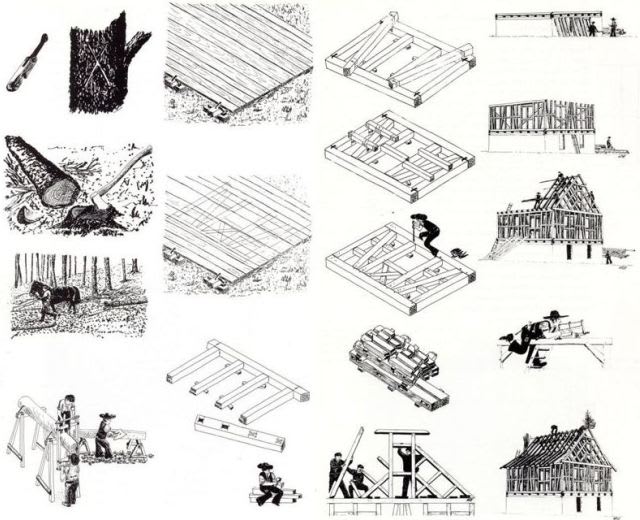

残念ながら図面はないが、二階建ての場合、どうやら柱は「通し柱」で、「貫」「差物」が使われているようだ。

これを見ると、「貫」の技術は中国の技術者から学んだ、というのは本当かもしれない、と思えてくる。

けれども、これはいわば民間の建物、はたして、中国では、寺院建築にも使われていたのだろうか?

あるいは、中国の工人は、日本のように「宮大工」を別格扱いするようなことはなく、同じ工人が、民間、寺院の区別なく、仕事にあたったのかもしれない。そして、そういう工人たちが日本にやってきて、寺院建築にも関わった・・・。

先ずは参考までに。