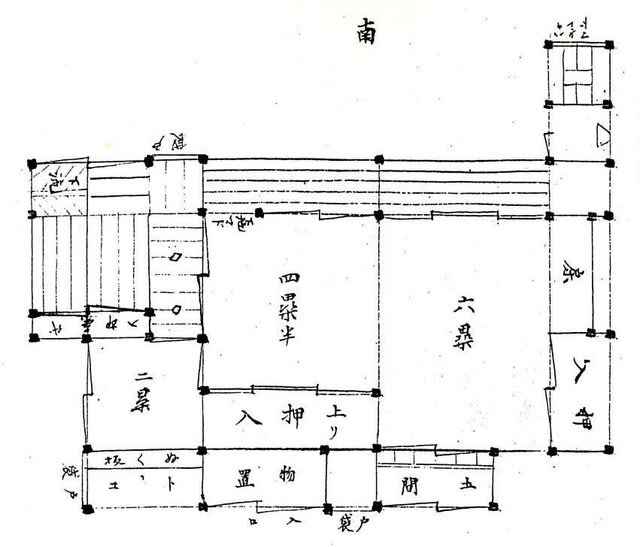

第Ⅳ章ー3-C参考 武家の屋敷

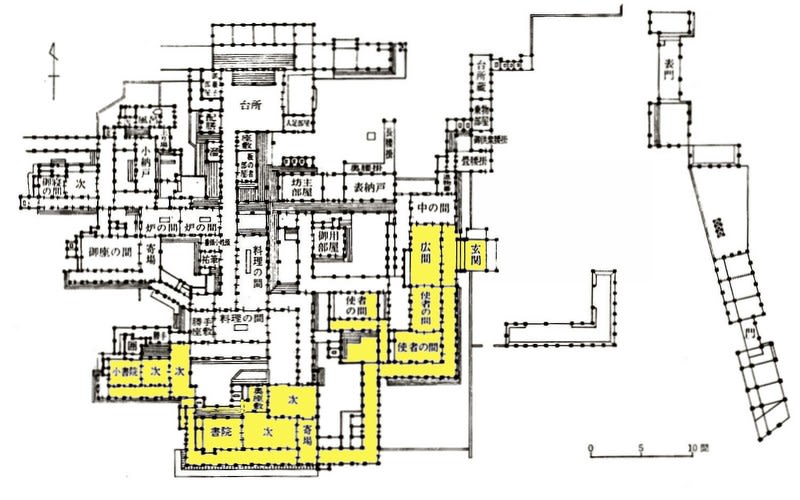

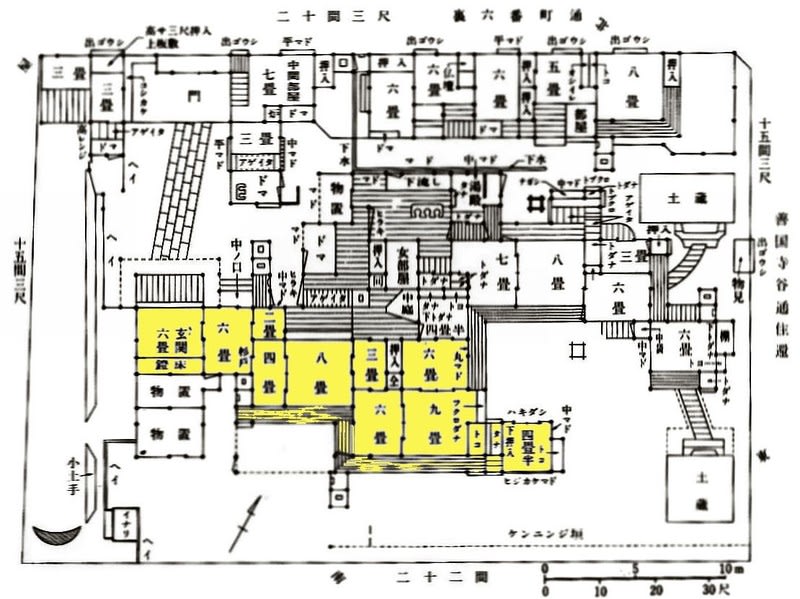

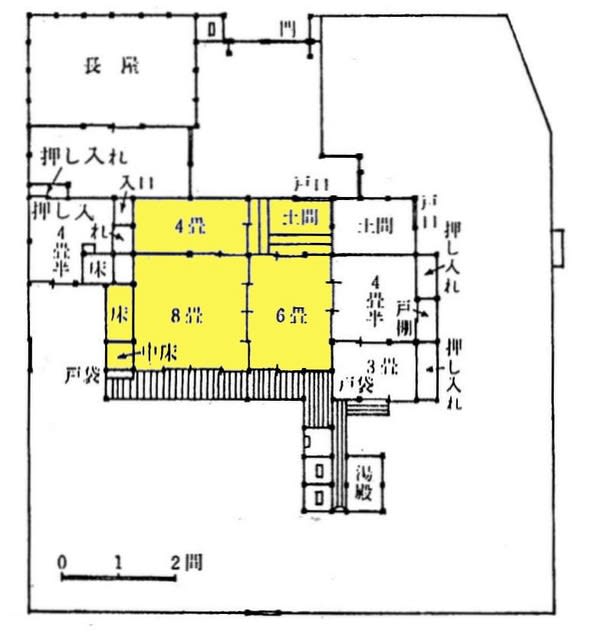

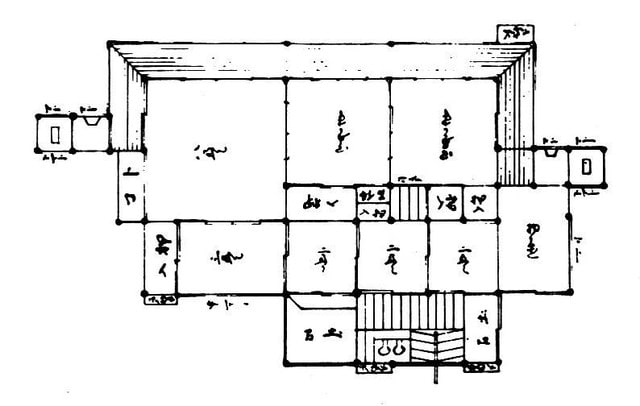

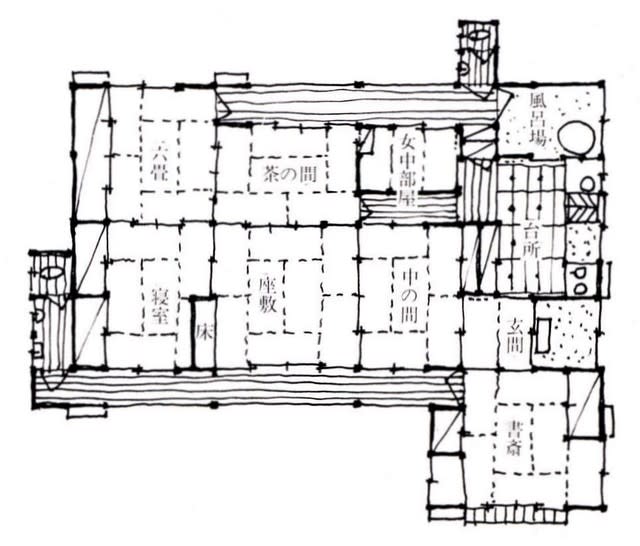

武家屋敷の諸例 黄色に塗った部分は接客用空間。

①は、藩主の江戸中屋敷であり、敷地が広大。 いくつかの建屋を渡り廊下でつなぐ分棟式の構成。

① 宇和島藩 伊達家 江戸中屋敷 平面図 日本建築史図集 より

(投稿者より 2020.01.27 図版掲載ミス:②図版が重複:があり、①図版を差し替えました。訂正致します。)

②は中級の旗本屋敷。 敷地は約300坪。

18世紀前半、旗本の屋敷は、禄高により70坪から2300坪まで13階級に分れていたという。この例は、江戸麹町にあった禄高300石の武州代官の屋敷。

② 中級旗本屋敷 平面図 日本建築史図集 より

③は、岡山にあった下級武士・樋口竜右衛門の屋敷。 敷地は約100坪。

③ 下級武士の屋敷 平井聖 日本建築の鑑賞基礎知識 より

Ⅳ-4 近・現代:明治期以降の住宅の様態

江戸幕府の解体により、それまで各藩に属して暮しを維持してきた武士階級、とりわけ中級以下の武家は、帰農できる者には限りがあることから、多くが職を求めて都会へ集まります。

しかし、都会には、その人たちを受け容れる職が用意されていたわけではなく、ましてや住まいが用意されていたわけではありません。そこで、この人たちは仮の拠点・仮の住まいをつくるべく奔走し、また、その人たち向けの貸家をつくる人たちも現われます。

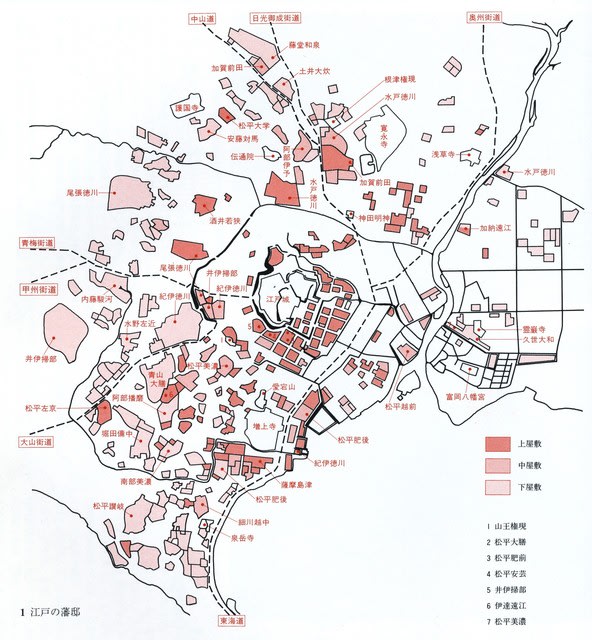

当時の都会、たとえば江戸あらため東京の中心部:ほぼ現在の山手線の内側に相当する一帯:の居住地に適した場所の大半は、下記の(14頁の)図3、図4に見るようにすでに住宅地になっており、新来の人びとの住み着く場所はないに等しい状態でした。当時の都会に残されていた土地は、居住地に適さない土地、谷筋などの低湿地だけだったのです。

図3 寛文年間(1660年代)の江戸 図集 日本都市史(東京大学出版会)より

図4 江戸の藩邸の立地 同書より

低湿地でも、下記の(14頁の)図5のように、蔵前周辺の低湿地には、商工業の性格上、多くの商工に携わる人びとがすでに住み着き下町を形成していましたから、ここに新たに住み着くのも難しいことでした。そのため、新興の都市居住者たちは、既存の居住地のいわば隙間に住み着くしかなかったのです。

図5 明治30年頃の東京中心部 陸地測量部 1/20000地形図より 文字・スケールは編集

この新興の人たちが構える住宅は、すべてがこれまで見てきた諸例のように長年住み続けることのできる建屋ではなく、いわばとりあえずのつくりの建物が大半であったと言ってよいでしょう。

下図は明治期の都市居住者:勤労者の住宅です。敷地の大きさは分りません。 なお、方位は、①②は上方が南、③は上方が北です。縮尺は各図ほぼ同一です。

① 明治初期の勤労者住宅 日本建築の鑑賞基礎知識より

② 明治初期の勤労者住宅 日本住宅史図集より

③ 明治30年代の借家 (夏目漱石、森鴎外が住んだ) 日本建築の鑑賞基礎知識(至文堂)より

おそらく、①程度の建屋や、長屋が多く、つくりも仮設に近いものだったのではないかと思われます。 しかし、これらには、規模の大小にかかわらず、明らかに武家住宅の影響が認められます。

明治末から大正期になると、目加田家のように、南側の諸室と北側の諸室の間に廊下をとるいわゆる中廊下式住宅が現われますが(218頁参照)、これも基本は武家住宅を踏襲しています。

Ⅴ 幕藩体制の崩壊:近代化と建築界の概観

明治に入り、建築界にも大きな変化が訪れます。近代化のために、各職方の下で養成するというこれまでの工人の養成法に代り、大学や専門学校による建築教育が始まります(当初は建築ではなく、造家と呼ぶ。工部省工学寮造家学科:1873年、工部大学校造家学科:1877年開設)。

しかし、近代化の基本は、脱亜入欧つまり文物・生活一般の西欧化を目指すものであったため、建築教育で為されたのも西欧建築の様式・技術の吸収が主な内容でした。

教育の内容に日本の建築・建物が登場するのは、西欧に留学した人たちが留学先で、自国の建物について問われても何も答えられなかったこと、彼の国では自国の建築についての知見の蓄積があること、を知ってからのこと、明治も中頃になってからのことです。

建築の高等教育は高踏的に過ぎるとして職方諸氏(当時は実業者と呼ばれた)向けに西欧建築技術の具体的な教科書「建築学講義録」(滝大吉著、実業者対象の工業夜間学校での滝の講義録)が刊行されたのは明治23年(1890年)ですが、日本の建物についての書物の刊行はそれからさらに十数年遅れます。ここに、近代化の下での「日本の建物の扱われ方」の様態がよく表われています。

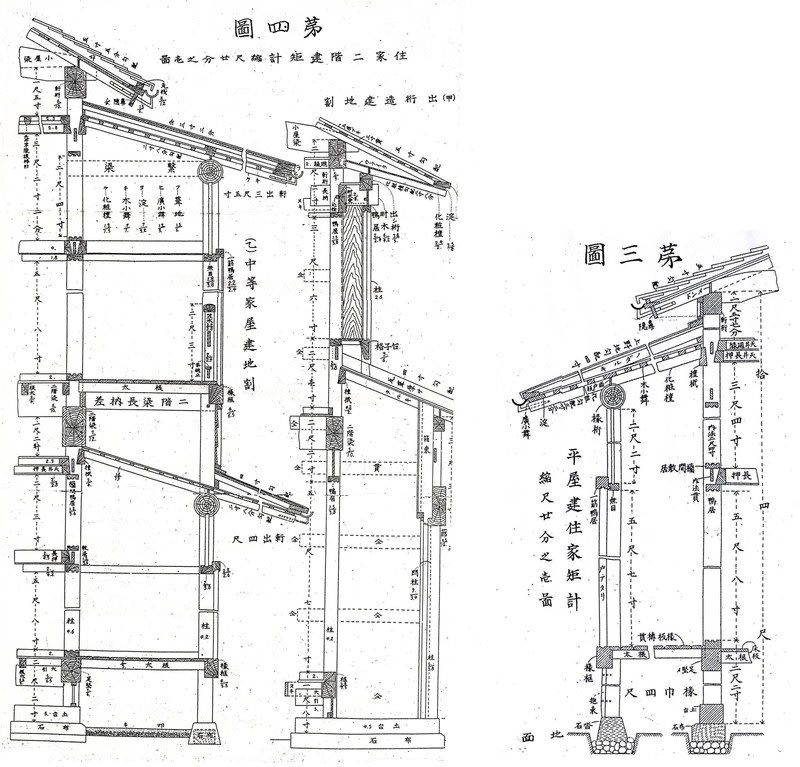

日本の建築についての解説書「日本家屋構造」(工業専門学校用の教科書、齋藤兵次郎著)の刊行は明治37年(1904年)、日本の建築用語辞典「日本建築辞彙」(中村達太郎編)は明治39年(1906年)の刊行です。

しかも、これらの書物で触れられている日本の建物・建築についての知識・知見は、すでに現代同様、技術・技法の部分的な知識、あるいは用語の解説が大半を占め、日本の建物づくりの基本的な考え方の解説はなされていません。

たとえば、「日本家屋構造」には、下のような矩形図が載っています。

しかし、これはあくまでも矩計図の一例にすぎず、この図がいかなる形体の建物の矩計であるか、の説明・解説はありません。

この書には、継手・仕口の図や解説が載っていますが、その場合も、いかなるときに、いかなる部位で、なぜ、何のために用いるかなどについての説明はありません。その点は現在の建築の教材とまったく同じです。これは、明治政府の一科一学の奨めの結果であった、とも言えるでしょう。すでにこの頃から、現在と同じように、部分の知見を足せば全体になる、との考え方が主流になっていたのです。

どのような全体を、いかにして構想するか、材料:木材をいかに扱うか・・等々、日本の建物づくりの全工程について知ることなく、様式・形式に言及する傾向はこの頃から始まっているのです。

その一方、従来の職方は、新興の技術者たちより下位に位置づけられ、この人たちに蓄積されてきた莫大な知見を無視・黙殺する傾向が生まれ、残念ながら、この風潮は、以後現在に至るまで、衰えることなく続いています。 近代化というしがらみから、いまだに抜け出せていないのです。