[文言追加 2日 9.55][括弧内解説追加 3日11.42]

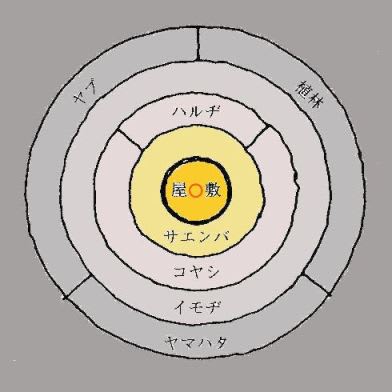

先回、「ある山村の土地利用模式図」を転載しました。

そこでは、「屋敷」を中心に、自分の係わる範囲が、その「係わり方の濃度」に応じて同心円状に広がっていることが示されていました(下の図)。

けれども、この場合、「屋敷」が最初から整えられていたわけではありません。

この図は、その土地にある程度住み着いてから、つまり「定着の度合いが強くなってから」の状態、「結果」の姿なのです。最初からこういう形で定着したわけではありません。そういう姿もイメージしてはいなかったでしょう。

そこに住み着くことにした当初は、「屋敷」はなく、「建屋」だけがあったはずです。そこで、図に赤い丸を追加しました。それが「建屋」。

「建屋」とは、とりあえず夜を安心して過せる屋根のある場所。そのときの、最大にして最小の砦。

「安心して過せる」ために、「砦」への出入口は、できる限り少ない方がいい。ゆえに大抵一つ。出入口が一箇所のワンルーム(このことについては何度も書いてきました)。

これは乾燥地域の人びとも遊牧民も同じです。

違うのは、屋根のつくりの「程度」。日本では、「天幕」のような屋根の例はないようです(羊毛のような、水をはじく材料がなかった)。

当初は、その「建屋」のまわりのみで農耕につとめた。そして、周辺へ採集にも出かける、そんな暮しをしていたと思われます。

当然、そこを出て遠くに行けば行くほど「心細くなった」はずです。そして、いざとなれば「砦」に戻る。それを色分けで示してみました。

「ある山村」、これは「畑作」を想定しています。けれども、立地条件を変えれば「水田耕作」の場合も、この図と同じような模式図が描けると思われます。

「水田耕作」の場合は、イネの栽培ができる土地でなければならない(もちろん、畑作でも作物の栽培ができる土地でなければならないことは同じですが、イネの場合は条件がさらに厳しい)。

当初、水田耕作のできる場所、それは、何も手を加えることなくイネを植えつけられるところ。その一つが「谷地」。「谷津」とも言います。その上流で水が湧いているのです。その水の流れが低地をつくりだした。

ヤチとは元はアイヌ語だそうです(「新明解国語辞典」)。千葉県習志野には「谷津」という字・町名がありますが(他の地域にも見かけます)、多分、そういう地形だったはず。

現在は焼失して在りませんが、茨城県の筑波山東麓:現在の石岡市下青柳に重文の「羽生(はにゅう)家」がありました。

これは、「谷地」田の縁に建っていた江戸時代の農家住宅。

幅の狭い「谷地」の向うには鬱蒼と繁った樹林が迫っている。きわめて狭い田んぼ。

建物が健在であったころ訪れたとき、これこそ「水田耕作」の初期の姿に違いないと思ったものです。

そういうところから始まって徐々に下流へ、より広いところへと広げてゆく。そのころには、地形を人工で改変するようにもなる。このことも、以前、関東平野の開拓の歴史で触れました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7cda390abe72f02b14dae5d6ef7ddbc8

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/3b5b92a6d936456b59ae67a34c1f9b88

けれども、この図は、あくまでも模式図。

実際に同心円状に世界が広がっているわけではありません。

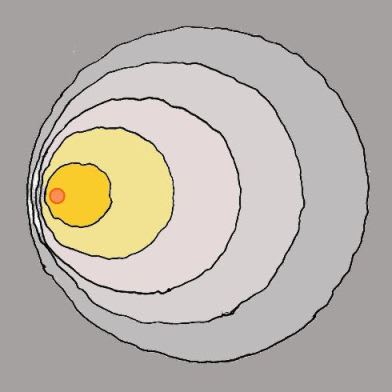

「実際の姿」に応じて模式図を描き直せば、下の図のように、「自分の住まいから、片寄って」世界が広がっている、別の言い方で言えば、「広がり方に方向があった」と考えた方がよいと思います。

もちろん、実際の「世界」はこのような円形に広がるわけではありません。

実際の姿は、目の前に見えてくる「地形」が大きく係ります。

目の前に「畑作」向きの土地が広がっている、あるいは「水田耕作」向きの「谷地」があるからと言って、そのどこにでも住まいを構えるわけではありません。

実は、「どこにでも住まいを構えるわけではない」という「事実」は、現在、とかく忘れがちです。

「どこでも構えられる」と思ってしまう。とりわけ、「日本の都会」の生活に慣れてしまっている人たちは、そう思う。

このことは前にも書きました(下記)。

「必要」条件だけでことは決められない、そう思うのが「普通」の感覚だと私は思うのですが、それが失せている。

特に、建築に係る人たちにその「感覚」が乏しいように思えます・・・。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/31a97d11acdc29d010ec4d548e7df7b5

これらのことについて、私の暮す集落で、「水田耕作」を主体に古くから住み着いたと思われる方の「屋敷」の例で見てみます。

多分、この方が、この集落で一番古く、定着者の「統括者」であったと考えられます(現在の当地の地番では「1番地」)。

このお宅は、この地に江戸の初期にはもう住み着いていたようですが、詳細にお話をうかがえるほどには未だ親しくなっていませんので、あくまでも推測です。

まず、その屋敷を含む集落の航空写真(以下の航空写真は google earth 2010年3月撮影からです)。

赤い円で囲ったあたりが、この集落のなかで最も歴史があると考えられる一帯、つまり「古い」一帯です。

そのあたりの現況を地図で見たのが下の地図(町の1/2500都市計画図から)。

地図中の赤い円内が、最古と考えられる方の現在の「屋敷」。

その部分を拡大した写真が下。「屋敷」を赤い線で囲ってあります。地図と照合してください。

この地域一帯は、一枚目の写真で分るように、狭い低地(「谷地」)と標高25m前後の低い丘陵(丘陵言うより「台地」と言った方がよいかもしれません)が交互に並んでいます。

比較的大きな河川は、写真、地図上に見えるものともう一本あるだけで、あとは「谷地」です。

「谷地」は、現在も水田として使われているところと(最近は「蓮田」が増えている)、かつては水田だったけれども耕作をやめてしまったところ(多くは葦原になっている)とがあります。

ここは、これからの季節、多くの渡り鳥が集まってきます。困るのは、蓮田を覆う防鳥網。

もう何度も引っ掛かった渡り鳥を援けていますが、援けられなかった鳥も・・・。

地元のJAにも何とかするよう頼んではいるのですが・・・。

丘陵・台地上は、写真でも見えるように、現在はほとんど耕地化されていますが(赤茶色のところ)、江戸時代はもとより、古代・古代以前には、鬱蒼とした混交林に被われていたと考えてよいでしょう。今は、丘陵の縁:斜面にだけ、混交林は残っている。

ところで、この集落のある丘陵の縁で集落があるのは、写真で分るように、ここだけです。ポツポツと建物が見えますが、どれも新しい。[文言追加 2日 9.55]

この集落の主要部を、ここに来た当時に訪れたとき、そこが著しく西に向いていて、後背の丘陵の樹林の陰になり、朝陽があたるのはかなり遅くなる、しかも梅雨時にはきわめて湿気ることを知り、なぜここが定着地に選ばれたのか、不思議に思ったものです。

しかし、しばらく暮してみて合点がゆきました。

この地は春先(冬から梅雨時ぐらいまで、時には夏場でも)、かなりの「やませ」が吹きつけるのです。

「やませ」は、東方の冷たい海を吹き渡ってきた北東風。東北地域に冷害を及ぼす元凶。その風が、当地にも及ぶのです。

選ばれた一帯は、それを避けるには、絶好の「潜み」だったのです。

「潜み」の様子は地図によく表れています。

これは、多少は手が入っているとは思いますが、原型は自然の地形。ここでは水が湧いていたものと思われます。おそらく今も井戸があるはずですが、奥まで入っていないので不明です。

当初、「住まい」として、この南西に向いた「潜み」の最奥に「建屋」が建てられたと思われます。

私が今住んでいるのは、丘陵の尾根近く。まわりは耕地化されています。

最初は気付かなかったのですが、春先には「やませ」がまともに当たり、冬の北西風で土が舞い上がる・・・。

しかし、丘陵一帯には、縄文、弥生時代の住居址が多数残されています。

「やませ」「冬の北西風」はその頃からあったと思われるのに、なぜ、平気だったのか。

それは、その当時、一帯が鬱蒼とした混交林に被われていたからだ、と思われます。

そういった樹林を切り開いて、彼らは住んでいたのです。まさに raum の語源通りの「空間」がつくられていた。混交林は、言ってみれば、天然の「防風林」。

その頃は海進の時代、霞ヶ浦はの水位は高く、淡水ではなく、海あるいは汽水であったと考えられます。

貝塚で見つかる貝には淡水系でないものが多数あります。

「世界」の広がりの「方向」についての「本題」に戻ります。

このお宅の場合、南西に向いた方角が世界の広がりの主軸だった、と考えられます。

目の前に広がる川の脇の水田は、春から秋までの仕事。そこへは100mほど歩く。他の耕作は、田の縁までの潜みの一画で営んだのではないでしょうか。

写真では、このお宅の東側の丘陵・台地上に、赤茶けた地面の部分が広がっていますが、これは広大な耕作地です。主に、クリの栽培と樹木の苗木の圃場です。

この耕作管理もこのお宅がされている。言ってみれば、このお宅の「裏」のようなもの。

しかし、ここまで耕地化が進んだのは、当地への定着が安定してからのこと、それも比較的近年ではないかと思います。

なぜなら、これだけの広大な樹林を耕作地に変えるのは並大抵ではありません。すごい時間がかかるはず。もしかしたら、ここまでになったのは、機械化が進んでからのことかもしれません。

丘陵上の道路は、幅6mほどの舗装道路ですが、これは1970年代に整備されたもの。

なお、この地図にある水田は、1970年代に行なわれた捕縄整備事業の結果の姿です。

それ以前、中央部を流れる川も蛇行し、水田も等高線なりの畦がうねっていたはずですが、

その頃の姿は昔の地形図・測量図でも見ないと分りません。

ただ、ところどころに、縁を走っていたかつての幅が1間もない道と、堰からの用水路の跡が残っています。

もちろん堰による用水はずっと後につくられたもの。

当初の水田は、近場の湿地をそのまま使ったものだったと思われます。

このお宅の丘陵縁、長屋門を出たすぐの水田脇に、今なお水神様を祀った小さな溜池があります。

これがかつての水田の名残なのではないかと思います(地図・航空写真の道の脇に見えます)。

[括弧内解説追加 3日11.42]

このお宅では、「世界」は「建屋」から南西に向い開かれていて、集落から「外」へもそこが起点・基点になっていたのです。

しかし、「外」はそんなに近くにはなかった!「世界」は「狭かった」のです。

この集落へ土浦から嫁いだ方から、ここへは歩いてではなく、霞ヶ浦を舟で来た、という話を聞きました。

歩くより舟の方が早かったのだそうです(土浦まで直線で15km弱、今は車で25分)。

今70歳前後の方ですから、50年ほど前の話です。

別の方からは、つい最近まで、尾根の上の道はあったことはあっても軽トラがやっと、

集落へ降りるのが急坂で難儀だった、という話も聞きました。

実際、新設の舗装道路は、尾根から集落へはかなりの急な「切通し」になっています。

「外」へ行くのは、大変だったのです。

下は、このお宅を水田の中を流れる川から見た写真です。正面の赤い屋根が「長屋門」。

赤い実線で囲んだあたりが「屋敷」。点線で囲んだのは、このお宅の農地が広がる部分。

「長屋」門から6.70m入ったあたりが母屋。当初の「建屋」もそのあたりにあったのでしょう。

現在の「屋敷」の広さは、軽く3000㎡を超えます。1000坪以上です。

しかし、住み着いた当初に、このお宅が、この「範囲」を「誰か」から取得した、というわけではありません。

このお宅の先祖が住み着いたこの「潜み」は、「誰か」の持分であったわけではなく、この「範囲」も、このお宅がその「持分を主張した」わけではないのです。現在の不動産取引の「感覚」は通用しません。

あえて言えば、この「潜み」の「当初の持ち主」は、「自然・天然」。

当時の人なら、そこは「天の持分」と思っていたでしょう。だからこそ「地鎮」の考えが生まれるのです。

そして、小さな砦:「建屋」を基点に、周囲を営々と耕作する。それに応じて耕地も広がる・・・・。

そうして何代ものうちに、いつのまにか、このお宅の係る耕地が広がり、「持分」が決まり、そして「屋敷」を構えるようにもなる。

おそらく、そういう過程を経て、現在の姿の原型が生まれたものと思われます。

そのお宅の営農努力が「持分・範囲」を決めた、と考えてよいのではないかと思います。

当初は、人の手が付かない「天の持分」のままの土地がいっぱいあったのです。

山林原野まで持ち主が決められたのは、明治になってからではなかったでしょうか?その点詳しく調べてありません。

多くの場合、集落の統括者はその地の最古参で「篤農家」。それゆえ、営農地も広くなる。

そして大概、後に「地主」になっているようです。

「現在の姿の原型」と書いたのは、第二次大戦後の農地改革、そしてその後の圃場整理によって、

「持分」に大きな変化が起きているからです。

「ある集落」の人たちが営々として開いた農地に、「他の集落」の方の農地があったりします。

かつては、屋敷の目の前がそのお宅の農地であるのが普通でしたが、必ずしもそうではなくなったのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

さて、なぜこのような話を延々としてきているのか?

農耕生活者たちの集落のできかたや農家の営農の話は分った、しかしそれが「建物をつくる」ことと何の関係があるのか。そう思われる方がかなり居られるのではないでしょうか。

これまでの私の経験では、建築に係る方がたの多くは、都市計画などに係る方がたも含めて、こういう話をきらいます。

けれども、ここに書いてきたような、拠点:砦としての「建屋」(場合には「屋敷})を起点・基点に、つまり、「自分の住まい」を起点・基点に、「ある方向」へそれぞれの「世界」が広がる、というのは、土地への密着の度合いが全く異なる非農業者の生活(昔の言葉で言えば、第二次産業、第三次産業に係る人たちの生活)も、つまり、現在の多くの人びとの生活の場面でも同じだからなのです。

しかし、この「事実」も、ややもすると忘れられている、そのように私には思えます。

そこで、次回以降、この点について考えたいと思います。

註 ここに書いてきたことを「味わう」ことができる小説があります。

今では読む人も少なくなってしまった小説。

「十五少年漂流記」(「二年間の休暇」)1888年 ジューヌ・ヴェルヌ著

「ロビンソン・クルーソー」1719年 ダニエル・デフォー 著

いずれも、無人の地にどうやって住み着いてゆくか、その過程が描かれます。

18~19世紀の人は、現代人より数等想像力が豊かだった、と思います。

そして「原点」と「過程」を大事にした。「結果」だけを見なかった・・・。

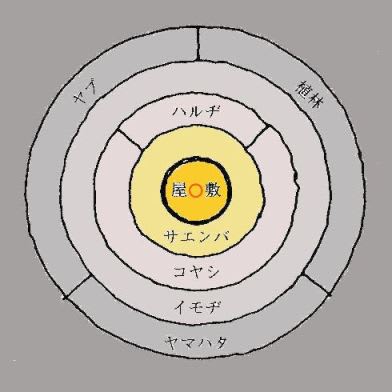

先回、「ある山村の土地利用模式図」を転載しました。

そこでは、「屋敷」を中心に、自分の係わる範囲が、その「係わり方の濃度」に応じて同心円状に広がっていることが示されていました(下の図)。

けれども、この場合、「屋敷」が最初から整えられていたわけではありません。

この図は、その土地にある程度住み着いてから、つまり「定着の度合いが強くなってから」の状態、「結果」の姿なのです。最初からこういう形で定着したわけではありません。そういう姿もイメージしてはいなかったでしょう。

そこに住み着くことにした当初は、「屋敷」はなく、「建屋」だけがあったはずです。そこで、図に赤い丸を追加しました。それが「建屋」。

「建屋」とは、とりあえず夜を安心して過せる屋根のある場所。そのときの、最大にして最小の砦。

「安心して過せる」ために、「砦」への出入口は、できる限り少ない方がいい。ゆえに大抵一つ。出入口が一箇所のワンルーム(このことについては何度も書いてきました)。

これは乾燥地域の人びとも遊牧民も同じです。

違うのは、屋根のつくりの「程度」。日本では、「天幕」のような屋根の例はないようです(羊毛のような、水をはじく材料がなかった)。

当初は、その「建屋」のまわりのみで農耕につとめた。そして、周辺へ採集にも出かける、そんな暮しをしていたと思われます。

当然、そこを出て遠くに行けば行くほど「心細くなった」はずです。そして、いざとなれば「砦」に戻る。それを色分けで示してみました。

「ある山村」、これは「畑作」を想定しています。けれども、立地条件を変えれば「水田耕作」の場合も、この図と同じような模式図が描けると思われます。

「水田耕作」の場合は、イネの栽培ができる土地でなければならない(もちろん、畑作でも作物の栽培ができる土地でなければならないことは同じですが、イネの場合は条件がさらに厳しい)。

当初、水田耕作のできる場所、それは、何も手を加えることなくイネを植えつけられるところ。その一つが「谷地」。「谷津」とも言います。その上流で水が湧いているのです。その水の流れが低地をつくりだした。

ヤチとは元はアイヌ語だそうです(「新明解国語辞典」)。千葉県習志野には「谷津」という字・町名がありますが(他の地域にも見かけます)、多分、そういう地形だったはず。

現在は焼失して在りませんが、茨城県の筑波山東麓:現在の石岡市下青柳に重文の「羽生(はにゅう)家」がありました。

これは、「谷地」田の縁に建っていた江戸時代の農家住宅。

幅の狭い「谷地」の向うには鬱蒼と繁った樹林が迫っている。きわめて狭い田んぼ。

建物が健在であったころ訪れたとき、これこそ「水田耕作」の初期の姿に違いないと思ったものです。

そういうところから始まって徐々に下流へ、より広いところへと広げてゆく。そのころには、地形を人工で改変するようにもなる。このことも、以前、関東平野の開拓の歴史で触れました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7cda390abe72f02b14dae5d6ef7ddbc8

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/3b5b92a6d936456b59ae67a34c1f9b88

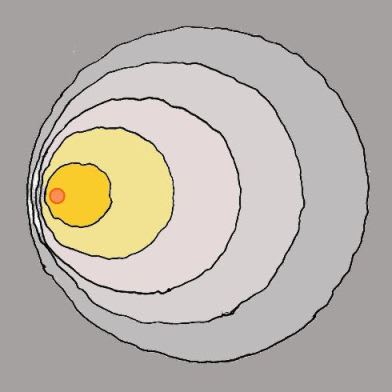

けれども、この図は、あくまでも模式図。

実際に同心円状に世界が広がっているわけではありません。

「実際の姿」に応じて模式図を描き直せば、下の図のように、「自分の住まいから、片寄って」世界が広がっている、別の言い方で言えば、「広がり方に方向があった」と考えた方がよいと思います。

もちろん、実際の「世界」はこのような円形に広がるわけではありません。

実際の姿は、目の前に見えてくる「地形」が大きく係ります。

目の前に「畑作」向きの土地が広がっている、あるいは「水田耕作」向きの「谷地」があるからと言って、そのどこにでも住まいを構えるわけではありません。

実は、「どこにでも住まいを構えるわけではない」という「事実」は、現在、とかく忘れがちです。

「どこでも構えられる」と思ってしまう。とりわけ、「日本の都会」の生活に慣れてしまっている人たちは、そう思う。

このことは前にも書きました(下記)。

「必要」条件だけでことは決められない、そう思うのが「普通」の感覚だと私は思うのですが、それが失せている。

特に、建築に係る人たちにその「感覚」が乏しいように思えます・・・。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/31a97d11acdc29d010ec4d548e7df7b5

これらのことについて、私の暮す集落で、「水田耕作」を主体に古くから住み着いたと思われる方の「屋敷」の例で見てみます。

多分、この方が、この集落で一番古く、定着者の「統括者」であったと考えられます(現在の当地の地番では「1番地」)。

このお宅は、この地に江戸の初期にはもう住み着いていたようですが、詳細にお話をうかがえるほどには未だ親しくなっていませんので、あくまでも推測です。

まず、その屋敷を含む集落の航空写真(以下の航空写真は google earth 2010年3月撮影からです)。

赤い円で囲ったあたりが、この集落のなかで最も歴史があると考えられる一帯、つまり「古い」一帯です。

そのあたりの現況を地図で見たのが下の地図(町の1/2500都市計画図から)。

地図中の赤い円内が、最古と考えられる方の現在の「屋敷」。

その部分を拡大した写真が下。「屋敷」を赤い線で囲ってあります。地図と照合してください。

この地域一帯は、一枚目の写真で分るように、狭い低地(「谷地」)と標高25m前後の低い丘陵(丘陵言うより「台地」と言った方がよいかもしれません)が交互に並んでいます。

比較的大きな河川は、写真、地図上に見えるものともう一本あるだけで、あとは「谷地」です。

「谷地」は、現在も水田として使われているところと(最近は「蓮田」が増えている)、かつては水田だったけれども耕作をやめてしまったところ(多くは葦原になっている)とがあります。

ここは、これからの季節、多くの渡り鳥が集まってきます。困るのは、蓮田を覆う防鳥網。

もう何度も引っ掛かった渡り鳥を援けていますが、援けられなかった鳥も・・・。

地元のJAにも何とかするよう頼んではいるのですが・・・。

丘陵・台地上は、写真でも見えるように、現在はほとんど耕地化されていますが(赤茶色のところ)、江戸時代はもとより、古代・古代以前には、鬱蒼とした混交林に被われていたと考えてよいでしょう。今は、丘陵の縁:斜面にだけ、混交林は残っている。

ところで、この集落のある丘陵の縁で集落があるのは、写真で分るように、ここだけです。ポツポツと建物が見えますが、どれも新しい。[文言追加 2日 9.55]

この集落の主要部を、ここに来た当時に訪れたとき、そこが著しく西に向いていて、後背の丘陵の樹林の陰になり、朝陽があたるのはかなり遅くなる、しかも梅雨時にはきわめて湿気ることを知り、なぜここが定着地に選ばれたのか、不思議に思ったものです。

しかし、しばらく暮してみて合点がゆきました。

この地は春先(冬から梅雨時ぐらいまで、時には夏場でも)、かなりの「やませ」が吹きつけるのです。

「やませ」は、東方の冷たい海を吹き渡ってきた北東風。東北地域に冷害を及ぼす元凶。その風が、当地にも及ぶのです。

選ばれた一帯は、それを避けるには、絶好の「潜み」だったのです。

「潜み」の様子は地図によく表れています。

これは、多少は手が入っているとは思いますが、原型は自然の地形。ここでは水が湧いていたものと思われます。おそらく今も井戸があるはずですが、奥まで入っていないので不明です。

当初、「住まい」として、この南西に向いた「潜み」の最奥に「建屋」が建てられたと思われます。

私が今住んでいるのは、丘陵の尾根近く。まわりは耕地化されています。

最初は気付かなかったのですが、春先には「やませ」がまともに当たり、冬の北西風で土が舞い上がる・・・。

しかし、丘陵一帯には、縄文、弥生時代の住居址が多数残されています。

「やませ」「冬の北西風」はその頃からあったと思われるのに、なぜ、平気だったのか。

それは、その当時、一帯が鬱蒼とした混交林に被われていたからだ、と思われます。

そういった樹林を切り開いて、彼らは住んでいたのです。まさに raum の語源通りの「空間」がつくられていた。混交林は、言ってみれば、天然の「防風林」。

その頃は海進の時代、霞ヶ浦はの水位は高く、淡水ではなく、海あるいは汽水であったと考えられます。

貝塚で見つかる貝には淡水系でないものが多数あります。

「世界」の広がりの「方向」についての「本題」に戻ります。

このお宅の場合、南西に向いた方角が世界の広がりの主軸だった、と考えられます。

目の前に広がる川の脇の水田は、春から秋までの仕事。そこへは100mほど歩く。他の耕作は、田の縁までの潜みの一画で営んだのではないでしょうか。

写真では、このお宅の東側の丘陵・台地上に、赤茶けた地面の部分が広がっていますが、これは広大な耕作地です。主に、クリの栽培と樹木の苗木の圃場です。

この耕作管理もこのお宅がされている。言ってみれば、このお宅の「裏」のようなもの。

しかし、ここまで耕地化が進んだのは、当地への定着が安定してからのこと、それも比較的近年ではないかと思います。

なぜなら、これだけの広大な樹林を耕作地に変えるのは並大抵ではありません。すごい時間がかかるはず。もしかしたら、ここまでになったのは、機械化が進んでからのことかもしれません。

丘陵上の道路は、幅6mほどの舗装道路ですが、これは1970年代に整備されたもの。

なお、この地図にある水田は、1970年代に行なわれた捕縄整備事業の結果の姿です。

それ以前、中央部を流れる川も蛇行し、水田も等高線なりの畦がうねっていたはずですが、

その頃の姿は昔の地形図・測量図でも見ないと分りません。

ただ、ところどころに、縁を走っていたかつての幅が1間もない道と、堰からの用水路の跡が残っています。

もちろん堰による用水はずっと後につくられたもの。

当初の水田は、近場の湿地をそのまま使ったものだったと思われます。

このお宅の丘陵縁、長屋門を出たすぐの水田脇に、今なお水神様を祀った小さな溜池があります。

これがかつての水田の名残なのではないかと思います(地図・航空写真の道の脇に見えます)。

[括弧内解説追加 3日11.42]

このお宅では、「世界」は「建屋」から南西に向い開かれていて、集落から「外」へもそこが起点・基点になっていたのです。

しかし、「外」はそんなに近くにはなかった!「世界」は「狭かった」のです。

この集落へ土浦から嫁いだ方から、ここへは歩いてではなく、霞ヶ浦を舟で来た、という話を聞きました。

歩くより舟の方が早かったのだそうです(土浦まで直線で15km弱、今は車で25分)。

今70歳前後の方ですから、50年ほど前の話です。

別の方からは、つい最近まで、尾根の上の道はあったことはあっても軽トラがやっと、

集落へ降りるのが急坂で難儀だった、という話も聞きました。

実際、新設の舗装道路は、尾根から集落へはかなりの急な「切通し」になっています。

「外」へ行くのは、大変だったのです。

下は、このお宅を水田の中を流れる川から見た写真です。正面の赤い屋根が「長屋門」。

赤い実線で囲んだあたりが「屋敷」。点線で囲んだのは、このお宅の農地が広がる部分。

「長屋」門から6.70m入ったあたりが母屋。当初の「建屋」もそのあたりにあったのでしょう。

現在の「屋敷」の広さは、軽く3000㎡を超えます。1000坪以上です。

しかし、住み着いた当初に、このお宅が、この「範囲」を「誰か」から取得した、というわけではありません。

このお宅の先祖が住み着いたこの「潜み」は、「誰か」の持分であったわけではなく、この「範囲」も、このお宅がその「持分を主張した」わけではないのです。現在の不動産取引の「感覚」は通用しません。

あえて言えば、この「潜み」の「当初の持ち主」は、「自然・天然」。

当時の人なら、そこは「天の持分」と思っていたでしょう。だからこそ「地鎮」の考えが生まれるのです。

そして、小さな砦:「建屋」を基点に、周囲を営々と耕作する。それに応じて耕地も広がる・・・・。

そうして何代ものうちに、いつのまにか、このお宅の係る耕地が広がり、「持分」が決まり、そして「屋敷」を構えるようにもなる。

おそらく、そういう過程を経て、現在の姿の原型が生まれたものと思われます。

そのお宅の営農努力が「持分・範囲」を決めた、と考えてよいのではないかと思います。

当初は、人の手が付かない「天の持分」のままの土地がいっぱいあったのです。

山林原野まで持ち主が決められたのは、明治になってからではなかったでしょうか?その点詳しく調べてありません。

多くの場合、集落の統括者はその地の最古参で「篤農家」。それゆえ、営農地も広くなる。

そして大概、後に「地主」になっているようです。

「現在の姿の原型」と書いたのは、第二次大戦後の農地改革、そしてその後の圃場整理によって、

「持分」に大きな変化が起きているからです。

「ある集落」の人たちが営々として開いた農地に、「他の集落」の方の農地があったりします。

かつては、屋敷の目の前がそのお宅の農地であるのが普通でしたが、必ずしもそうではなくなったのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

さて、なぜこのような話を延々としてきているのか?

農耕生活者たちの集落のできかたや農家の営農の話は分った、しかしそれが「建物をつくる」ことと何の関係があるのか。そう思われる方がかなり居られるのではないでしょうか。

これまでの私の経験では、建築に係る方がたの多くは、都市計画などに係る方がたも含めて、こういう話をきらいます。

けれども、ここに書いてきたような、拠点:砦としての「建屋」(場合には「屋敷})を起点・基点に、つまり、「自分の住まい」を起点・基点に、「ある方向」へそれぞれの「世界」が広がる、というのは、土地への密着の度合いが全く異なる非農業者の生活(昔の言葉で言えば、第二次産業、第三次産業に係る人たちの生活)も、つまり、現在の多くの人びとの生活の場面でも同じだからなのです。

しかし、この「事実」も、ややもすると忘れられている、そのように私には思えます。

そこで、次回以降、この点について考えたいと思います。

註 ここに書いてきたことを「味わう」ことができる小説があります。

今では読む人も少なくなってしまった小説。

「十五少年漂流記」(「二年間の休暇」)1888年 ジューヌ・ヴェルヌ著

「ロビンソン・クルーソー」1719年 ダニエル・デフォー 著

いずれも、無人の地にどうやって住み着いてゆくか、その過程が描かれます。

18~19世紀の人は、現代人より数等想像力が豊かだった、と思います。

そして「原点」と「過程」を大事にした。「結果」だけを見なかった・・・。