未だ、いろいろと重なっていますが、何とか、まとめました・・・。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

先回、次のように書きました。

・・・・

こういう所に居を定めようとするときも、往時の人びとなら、その為すことは、基本的に変りはないはずです。

すなわち、「そこにある全て(地物、人為、人びと・・)とともに「一人称の世界」にいる、という「認識」には変りはない。

たしかに、自然界だけの場合にはなかった「自分以外の人びとの暮し」がそこにはあります。

けれども、その場合でも、彼らの為すことは、本質的に、対自然・地物と同じなのです。

何かをする以上、対自然・地物と同じく、「許し」を請う必要があるのは当然だからです。

・・・・

何を寝ぼけたことを言ってるんだ、・・・。おそらく、そう思われた方が居られたのではないでしょうか。

そんなことを言っていたら、設計などできないではないか。

たとえば150平方メートルほどの分譲地。借金までしてやっと手に入れた土地に家をつくってくれ、と頼まれた。要求は山ほどある。

敷地に係る「建築法令」を護り、「建築協定」を護り、「建て主の要求と好み」を斟酌してつくっている。それでいけないのか、何がいけないのか、と。

おそらくこれが今「普通の」「設計の論理」だと思います。

「建築《芸術》家」の「設計の論理」は、この際、とりあえず脇に寄せておきます。

しかし、私には、この「論理」に違和感を感じるのです。

「判断」が、「どこに於いて為されているか」、という点が「あいまい」だからです。

私が日ごろ思っていることの一つに、

最近、建築に係わる方がたで、5W1Hで問う方が少なくなっているのではないか、という「疑問」があります。

何で問うているか?

残りのもう一つのW、Which だけ問うているのではないか?

与えられている選択肢の中から《正しい》と思うものを選べ・・・。

法令の規定に適合していること・ものを《正しい》と見なす。なぜか。そうすれば文句を言われないから・・・。

法令の規定そのものの内容は、盲目的に《信じる》。なぜか。そのように教えられたから・・・。

それが「合法的な判断」というわけです。

判断とは、自ら「もの・こと」について考えて為すものではなく、誰かのつくった「判断」の中から「選ぶ判断」、あるいは「従う判断」をすることだ・・・

法治国家なのだから、それでいいのだ・・・。第一、国家もまた、それを望んでいるフシが窺える。第一、「学識経験者」も、率先してその「御用」を務めているではないか・・・。

一般のタダの人が、判断をするのはマチガイなのだ!?

前にも紹介しましたが、原初的な段階では、建屋の中に部屋をいくつも用意する、という発想はありません。第一の目標は、「暮せる空間」をつくること。それがつくるときの基本の発想。そして、この「基本」は、どんな場合でも普遍であり不変のはずです。

狭い敷地なら、そこに多くの部屋を持つ建屋をつくることは無理。まして建蔽率、容積率目いっぱいに建てれば、所詮、周辺の環境:隣家との「隙間」は悪化するのは目に見えている。少なくとも、それを見きわめることこそ、最たる「判断」の中味なのではないか、と私は考えます。

たしかにこれはおいそれとはゆかない。仮にそうしたところで、隣地がそうするとは限らない。だからバカバカしい、そう思ってしまっても不思議ではありません。

だからと言って、最初から「判断停止」「思考停止」でよい、ということにはならないのではないでしょうか。そういうことには目を瞑る。それでよい、ということなのでしょうか。

前に書きましたが、

建物をつくるということは、「既存の環境の改変であり、破壊にほかならない」のです。必然的に、そうなります。これは「事実」です。

ここで「破壊」と言うとき、その語に、否定的な意味合いを含ませてはいません。

単なる「事実」を示しているだけ。

たとえ、自分は敷地の中を十全に考えてつくった、まわりのことは知らない、と言ったところで、本人がどう思おうと、結果としては周辺の環境を改変しているという事実は否定できないのです。

そしてまた、自身はそんなことの責任はとれない、と言ったところで、事実として改変しているのは間違いない。したがって、結果責任は免れない。

これも「事実」を示しているにすぎません。

たとえば、1970年代以降多発するようになった日照権や景観権などの裁判は、司法の性格上、法令への適合性だけで判断されます。だから、簡単に言えば、「常識」には勝ち目はない。

なぜなら、法令は、「常識」つまり、当たり前の「作法」に依拠しているわけではないからです。なぜ依拠できないか?「作法」は明確に規定できない、端的に言えば、「数値化」できない。

だからこそ、近世まで(今から半世紀ほど前までも)、「作法」は、「不文律」として、「人となり」に委ねられていたのです。

近世の人びとは、ものごとが「分っていた」のです。

「作法」を教育で叩き込もうとしたのが戦前の「修身」、戦後の「道徳」という科目。

しかし、その場合の「作法」は、とかく「期待される人間像」になる。これもまた一種の「数値化」の変形:「鋳型化」。

「合法」精神遵守のための「鋳型化」がちらちら窺える。

そして、今の日本では、法令もまた「鋳型化」が目的であるかのようになっている。

半世紀ほど前から、日本では、急速に《 Which 思考》が跋扈(ばっこ)するようになり、それとともに、私たちの暮す環境、つまり私たちが日々を過す空間では、その「破壊」が進みました。この場合の「破壊」は、字義通りの意味。

その結果、私たちは常にまわりを「三人称」の世界に囲まれ、常に「不快感」を抱き、常に「道に迷い」・・・、ついには「それで当たり前」と思うようになってしまいました。

そして、しばらくして、

いわゆる「サイン」計画:案内表示計画が「脚光」を浴びるようになります。そしてついには「ナビ」の「全盛」。

その一方での「伝統的建造物群保存」の「動き」。これも、時期が符合しています。

しかし、残念なのは、なぜ「サイン」が問題になるのか、なぜ「伝統的建造物群」が話題になるのか、その点について語られることなく、「サイン・デザイン」の有無、良し悪し、あるいは「伝統的建造物群」の《観光資源》としての「経済効果」が語られるだけ・・・。

挙句の果ては、先回も触れた「伝統的建造物群」の形体模写をもって「保存」と見なす「誤解」までもが蔓延する・・・。ここでも5W1Hでの問いがない。

これもまた、《 Which 思考》にどっぷり浸かったまま、動きがとれない。

そうでありながら、前にも書いたように、

無縁社会だ、絆だ、という話には、建築に係わる方がたも、やすやすとのっかってくる。

それはバリアフリーというと無思慮にのっかってくるのと変りはない。無思慮という点で・・・。

今年の大学入試センター試験の国語の第一問は、この誤解にまみれたバリアフリーについての問題だった!

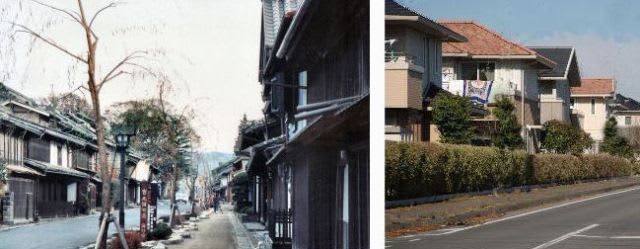

先回載せた建築法令と建築協定を遵守した街並みと、江戸時代にできた街並みの「通り」の写真を並べます。

左は長野県の「伝統的建造物群保存地区」海野宿(うんの・じゅく)の通りの姿。今から20年前、保存地区に指定された数年後の、まだそれほど《観光資源》としての《保存修景》がなされていない頃の様子です。

一言で言えば、「通り」への「愛想がいい」のが海野宿。もちろんそれは、宿場町だから当然なのですが、しかし、かつての(少なくとも50年ほど前までの)街並みは、宿場町でなくても「通り」への「愛想がいい」のが当たり前。

右の現在の住宅地の「通り」。せめて歩道に対してぐらい愛想がよくてもよいのではないか、と思えるほど「無愛想」。生垣つくれば何とかなるさ、というのが「建築協定」のようです。

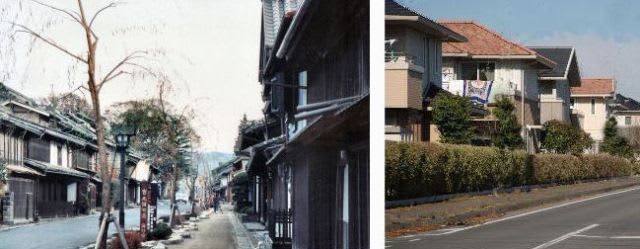

航空写真で両者を見てみます。ただし、それぞれの縮尺は異なります。いずれも google earth から。

先ず、最近の海野宿。

次は、最近の分譲地。

この写真からでも、違いが分ります。

この違いは、決して、宿場町であるか否かによるものではないはずです。宿場町も町家の街並みの一つに過ぎません。

町家の街並みの成因は、かつての、建物づくりにあたる人びとの「当たり前の作法」にあったことは既に触れたと思います。

ところが、この「作法」について、建築界では、これまで話題になったことがないのです。もちろん、教育の場面でも・・・。

くどいようですが、前回に引き続き、ふたたび、かつては、建築にかかわる人は、そして建築を依頼する人にも、「当たり前の常識」としての「作法」があった、そして、ここ半世紀、それが失われてしまった、ということを書きました。

そうではない、現在は、「現代の作法」があるのだ、と言われるかもしれません。

そうであるなら、その「作法」を示して欲しい、と私は思います。

いまだかつて、「現代の作法」を、私は聞いたことも見たこともないのです。

それとも、知らないのは私だけなのでしょうか?

「建築協定」は、「作法」ではありません。法令の変種にすぎません。

なぜ変種か?5W1Hで問うことができない点が、法令と同じだからです。

先回、次のようにも書きました。

・・・・

ここまでお読みの方の中には、なぜ、想定するのが「一つ屋根」の「ワンルーム」なのか、という疑念を抱かれる方が大勢居られると思います。

・・・・

そして、それに対して、現在は、のっけから「住まいを室の集合体で考える」、だから、室数を確保するために室の大きさを小さくして員数合せをする、・・・と書きました。

私が、初めに「一つ屋根」の「ワンルーム」を想定する、と言うのは、そうすれば、当面の敷地に想定する「ワンルーム」のいわば適切と思える「容量」の設定にミスが生まれないはず、と考えるからなのです。

もちろん、「一つ屋根」というとき、その「屋根」は「抜けていて」もいい。

つまり、「そこに在るべき全体の姿」「そこに在るべき全貌」のことを、端的に「一つ屋根」という語で表わしたのです。

なぜなら、そう言わないと、身に付いてしまっている「全体=部分の足し算」として考えるクセ、「部分」を先ず初めに考えてしまうクセから脱却できない、と思うからなのです。

さらに言えば、「部分」は「常に」「全体の部分」である、という認識に立てないからです。

先に、これから建物を建てる土地に赴いたとき、自ずと足が止まる場所がある、ということは書きました(下記)。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/489cd84b322257f0853945e315c922b0

実はそのとき、そこでの「暮し」に応じた、そこに「在るべき建物の姿」をも観ているはずです。たとえば、「ある人の住まい」、あるいは「ある病院」あるいは「ある学校」・・・。その「その場所にあるべき姿」をも観ているはずです。

それはあくまでも、「もの」の形態・形体ではなく、そこに「在るべき空間」の姿。

この姿は、直ちに見える場合もありますが、そうでない場合もあります。

たとえば、山の急斜面に建つような場合。この場合は、比較的簡単に想定ができます。

あるいは、何もメリハリのない土地、というのがあります。

現在造成中の宅地、などの場合です。まわりではブルドーザが土をかき回している・・。

こんなときは、足の止まるところさえない。拠りどころがない・・・。

こういうときは現地での想定不能です。分るのは、その土地への近づき方、その方向だけ。

そういうとき、援けになるのが模型。敷地模型です。

模型は敷地周辺もある程度含めてつくる場合もあるし、敷地だけの場合もある。

いずれにしても大事なのは、上から見ないこと。敷地だけ見ないこと。

模型を見るのではなく、模型を通して「現地」を見る。模型はそのための「手段」。

そこで「観るもの」は、かつて、農業者たちが、定着する土地を見つけ、そこに初めての住まいを設けるときに「観たもの」と同じです。

逆に言えば、

彼らは、その姿を頭に描くことができるからこそ、定着地を見つけることもできたのです。それがなくて、探せるわけがない。「判断」する根拠がない。何かを探すときに、あてずっぽうで探すことはあり得ない。

どういう場所・土地なら暮せるか、どういう空間なら夜を過せるか、そのイメージがなくて適地を探すことはできず、適所をつくることもできない、ということです。

つまりそれは、いつか書いた(「住まい」の)「必要条件と十分条件」についての「確としたイメージ」。

はたして、現在、私たちは、彼らと同等の「感覚」「感性」を持ち合わせているでしょうか?

ことによると、現代の人たちの多くは、(「住まい」の)「必要条件と十分条件」についての「確としたイメージ」抜きで、いきなり「形体」そのものをイメージしているのではないか、と思いたくなります。

なぜなら、つくられる「形体」は、なるほど「写真映り」はいいかもしれませんが、その「形体」によって生まれている「空間」は、正直言って、馴染めない、そういう例が多いように思えるからです。

私の暮す町の一角、当然あたりは畑地と混交樹林が広がっています、そこに最近保育園が建った。

壁は真っ黄色に塗られ、越屋根の壁面は真っ赤。壁には丸窓が配されている。「配されている」と書いたのは、その窓の配置に意味があると思えないから。

どうも、こども向きの建物だから、派手な色彩がいい、面白い形がいい、そう思っているように窺える。それが多分、設計者の「保育園」観。こどもが面白がるだろう・・・。それは勝手な想像、というより思い込み。

「保育園」に通う、とはどういうことか、それが失念されている。

なぜこどもを預けるか、こどもはそこでどう一日暮すのか、・・・保育園とはいったい何か、そういった「問い」は、多分、設計者の念頭にない。ことによると、保育園の創設者にもないに違いない。もし、あるのならば、こんな建物ができるはずがない・・・。

最近、大方の建物が、一時に比べれば比べものにならない経費を費やして、根本に於いて、同じような《思考》でつくられている、私にはそのように思えます。

そしてそれは、かつて当たり前であった建物づくりの「作法」が失せたのと、軌を一にしている、そのようにも思えます。

つまり、「建物をつくるとはどういうことか」という「問い」がないのです。

次は、「作法」から離れて、その先へ。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

先回、次のように書きました。

・・・・

こういう所に居を定めようとするときも、往時の人びとなら、その為すことは、基本的に変りはないはずです。

すなわち、「そこにある全て(地物、人為、人びと・・)とともに「一人称の世界」にいる、という「認識」には変りはない。

たしかに、自然界だけの場合にはなかった「自分以外の人びとの暮し」がそこにはあります。

けれども、その場合でも、彼らの為すことは、本質的に、対自然・地物と同じなのです。

何かをする以上、対自然・地物と同じく、「許し」を請う必要があるのは当然だからです。

・・・・

何を寝ぼけたことを言ってるんだ、・・・。おそらく、そう思われた方が居られたのではないでしょうか。

そんなことを言っていたら、設計などできないではないか。

たとえば150平方メートルほどの分譲地。借金までしてやっと手に入れた土地に家をつくってくれ、と頼まれた。要求は山ほどある。

敷地に係る「建築法令」を護り、「建築協定」を護り、「建て主の要求と好み」を斟酌してつくっている。それでいけないのか、何がいけないのか、と。

おそらくこれが今「普通の」「設計の論理」だと思います。

「建築《芸術》家」の「設計の論理」は、この際、とりあえず脇に寄せておきます。

しかし、私には、この「論理」に違和感を感じるのです。

「判断」が、「どこに於いて為されているか」、という点が「あいまい」だからです。

私が日ごろ思っていることの一つに、

最近、建築に係わる方がたで、5W1Hで問う方が少なくなっているのではないか、という「疑問」があります。

何で問うているか?

残りのもう一つのW、Which だけ問うているのではないか?

与えられている選択肢の中から《正しい》と思うものを選べ・・・。

法令の規定に適合していること・ものを《正しい》と見なす。なぜか。そうすれば文句を言われないから・・・。

法令の規定そのものの内容は、盲目的に《信じる》。なぜか。そのように教えられたから・・・。

それが「合法的な判断」というわけです。

判断とは、自ら「もの・こと」について考えて為すものではなく、誰かのつくった「判断」の中から「選ぶ判断」、あるいは「従う判断」をすることだ・・・

法治国家なのだから、それでいいのだ・・・。第一、国家もまた、それを望んでいるフシが窺える。第一、「学識経験者」も、率先してその「御用」を務めているではないか・・・。

一般のタダの人が、判断をするのはマチガイなのだ!?

前にも紹介しましたが、原初的な段階では、建屋の中に部屋をいくつも用意する、という発想はありません。第一の目標は、「暮せる空間」をつくること。それがつくるときの基本の発想。そして、この「基本」は、どんな場合でも普遍であり不変のはずです。

狭い敷地なら、そこに多くの部屋を持つ建屋をつくることは無理。まして建蔽率、容積率目いっぱいに建てれば、所詮、周辺の環境:隣家との「隙間」は悪化するのは目に見えている。少なくとも、それを見きわめることこそ、最たる「判断」の中味なのではないか、と私は考えます。

たしかにこれはおいそれとはゆかない。仮にそうしたところで、隣地がそうするとは限らない。だからバカバカしい、そう思ってしまっても不思議ではありません。

だからと言って、最初から「判断停止」「思考停止」でよい、ということにはならないのではないでしょうか。そういうことには目を瞑る。それでよい、ということなのでしょうか。

前に書きましたが、

建物をつくるということは、「既存の環境の改変であり、破壊にほかならない」のです。必然的に、そうなります。これは「事実」です。

ここで「破壊」と言うとき、その語に、否定的な意味合いを含ませてはいません。

単なる「事実」を示しているだけ。

たとえ、自分は敷地の中を十全に考えてつくった、まわりのことは知らない、と言ったところで、本人がどう思おうと、結果としては周辺の環境を改変しているという事実は否定できないのです。

そしてまた、自身はそんなことの責任はとれない、と言ったところで、事実として改変しているのは間違いない。したがって、結果責任は免れない。

これも「事実」を示しているにすぎません。

たとえば、1970年代以降多発するようになった日照権や景観権などの裁判は、司法の性格上、法令への適合性だけで判断されます。だから、簡単に言えば、「常識」には勝ち目はない。

なぜなら、法令は、「常識」つまり、当たり前の「作法」に依拠しているわけではないからです。なぜ依拠できないか?「作法」は明確に規定できない、端的に言えば、「数値化」できない。

だからこそ、近世まで(今から半世紀ほど前までも)、「作法」は、「不文律」として、「人となり」に委ねられていたのです。

近世の人びとは、ものごとが「分っていた」のです。

「作法」を教育で叩き込もうとしたのが戦前の「修身」、戦後の「道徳」という科目。

しかし、その場合の「作法」は、とかく「期待される人間像」になる。これもまた一種の「数値化」の変形:「鋳型化」。

「合法」精神遵守のための「鋳型化」がちらちら窺える。

そして、今の日本では、法令もまた「鋳型化」が目的であるかのようになっている。

半世紀ほど前から、日本では、急速に《 Which 思考》が跋扈(ばっこ)するようになり、それとともに、私たちの暮す環境、つまり私たちが日々を過す空間では、その「破壊」が進みました。この場合の「破壊」は、字義通りの意味。

その結果、私たちは常にまわりを「三人称」の世界に囲まれ、常に「不快感」を抱き、常に「道に迷い」・・・、ついには「それで当たり前」と思うようになってしまいました。

そして、しばらくして、

いわゆる「サイン」計画:案内表示計画が「脚光」を浴びるようになります。そしてついには「ナビ」の「全盛」。

その一方での「伝統的建造物群保存」の「動き」。これも、時期が符合しています。

しかし、残念なのは、なぜ「サイン」が問題になるのか、なぜ「伝統的建造物群」が話題になるのか、その点について語られることなく、「サイン・デザイン」の有無、良し悪し、あるいは「伝統的建造物群」の《観光資源》としての「経済効果」が語られるだけ・・・。

挙句の果ては、先回も触れた「伝統的建造物群」の形体模写をもって「保存」と見なす「誤解」までもが蔓延する・・・。ここでも5W1Hでの問いがない。

これもまた、《 Which 思考》にどっぷり浸かったまま、動きがとれない。

そうでありながら、前にも書いたように、

無縁社会だ、絆だ、という話には、建築に係わる方がたも、やすやすとのっかってくる。

それはバリアフリーというと無思慮にのっかってくるのと変りはない。無思慮という点で・・・。

今年の大学入試センター試験の国語の第一問は、この誤解にまみれたバリアフリーについての問題だった!

先回載せた建築法令と建築協定を遵守した街並みと、江戸時代にできた街並みの「通り」の写真を並べます。

左は長野県の「伝統的建造物群保存地区」海野宿(うんの・じゅく)の通りの姿。今から20年前、保存地区に指定された数年後の、まだそれほど《観光資源》としての《保存修景》がなされていない頃の様子です。

一言で言えば、「通り」への「愛想がいい」のが海野宿。もちろんそれは、宿場町だから当然なのですが、しかし、かつての(少なくとも50年ほど前までの)街並みは、宿場町でなくても「通り」への「愛想がいい」のが当たり前。

右の現在の住宅地の「通り」。せめて歩道に対してぐらい愛想がよくてもよいのではないか、と思えるほど「無愛想」。生垣つくれば何とかなるさ、というのが「建築協定」のようです。

航空写真で両者を見てみます。ただし、それぞれの縮尺は異なります。いずれも google earth から。

先ず、最近の海野宿。

次は、最近の分譲地。

この写真からでも、違いが分ります。

この違いは、決して、宿場町であるか否かによるものではないはずです。宿場町も町家の街並みの一つに過ぎません。

町家の街並みの成因は、かつての、建物づくりにあたる人びとの「当たり前の作法」にあったことは既に触れたと思います。

ところが、この「作法」について、建築界では、これまで話題になったことがないのです。もちろん、教育の場面でも・・・。

くどいようですが、前回に引き続き、ふたたび、かつては、建築にかかわる人は、そして建築を依頼する人にも、「当たり前の常識」としての「作法」があった、そして、ここ半世紀、それが失われてしまった、ということを書きました。

そうではない、現在は、「現代の作法」があるのだ、と言われるかもしれません。

そうであるなら、その「作法」を示して欲しい、と私は思います。

いまだかつて、「現代の作法」を、私は聞いたことも見たこともないのです。

それとも、知らないのは私だけなのでしょうか?

「建築協定」は、「作法」ではありません。法令の変種にすぎません。

なぜ変種か?5W1Hで問うことができない点が、法令と同じだからです。

先回、次のようにも書きました。

・・・・

ここまでお読みの方の中には、なぜ、想定するのが「一つ屋根」の「ワンルーム」なのか、という疑念を抱かれる方が大勢居られると思います。

・・・・

そして、それに対して、現在は、のっけから「住まいを室の集合体で考える」、だから、室数を確保するために室の大きさを小さくして員数合せをする、・・・と書きました。

私が、初めに「一つ屋根」の「ワンルーム」を想定する、と言うのは、そうすれば、当面の敷地に想定する「ワンルーム」のいわば適切と思える「容量」の設定にミスが生まれないはず、と考えるからなのです。

もちろん、「一つ屋根」というとき、その「屋根」は「抜けていて」もいい。

つまり、「そこに在るべき全体の姿」「そこに在るべき全貌」のことを、端的に「一つ屋根」という語で表わしたのです。

なぜなら、そう言わないと、身に付いてしまっている「全体=部分の足し算」として考えるクセ、「部分」を先ず初めに考えてしまうクセから脱却できない、と思うからなのです。

さらに言えば、「部分」は「常に」「全体の部分」である、という認識に立てないからです。

先に、これから建物を建てる土地に赴いたとき、自ずと足が止まる場所がある、ということは書きました(下記)。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/489cd84b322257f0853945e315c922b0

実はそのとき、そこでの「暮し」に応じた、そこに「在るべき建物の姿」をも観ているはずです。たとえば、「ある人の住まい」、あるいは「ある病院」あるいは「ある学校」・・・。その「その場所にあるべき姿」をも観ているはずです。

それはあくまでも、「もの」の形態・形体ではなく、そこに「在るべき空間」の姿。

この姿は、直ちに見える場合もありますが、そうでない場合もあります。

たとえば、山の急斜面に建つような場合。この場合は、比較的簡単に想定ができます。

あるいは、何もメリハリのない土地、というのがあります。

現在造成中の宅地、などの場合です。まわりではブルドーザが土をかき回している・・。

こんなときは、足の止まるところさえない。拠りどころがない・・・。

こういうときは現地での想定不能です。分るのは、その土地への近づき方、その方向だけ。

そういうとき、援けになるのが模型。敷地模型です。

模型は敷地周辺もある程度含めてつくる場合もあるし、敷地だけの場合もある。

いずれにしても大事なのは、上から見ないこと。敷地だけ見ないこと。

模型を見るのではなく、模型を通して「現地」を見る。模型はそのための「手段」。

そこで「観るもの」は、かつて、農業者たちが、定着する土地を見つけ、そこに初めての住まいを設けるときに「観たもの」と同じです。

逆に言えば、

彼らは、その姿を頭に描くことができるからこそ、定着地を見つけることもできたのです。それがなくて、探せるわけがない。「判断」する根拠がない。何かを探すときに、あてずっぽうで探すことはあり得ない。

どういう場所・土地なら暮せるか、どういう空間なら夜を過せるか、そのイメージがなくて適地を探すことはできず、適所をつくることもできない、ということです。

つまりそれは、いつか書いた(「住まい」の)「必要条件と十分条件」についての「確としたイメージ」。

はたして、現在、私たちは、彼らと同等の「感覚」「感性」を持ち合わせているでしょうか?

ことによると、現代の人たちの多くは、(「住まい」の)「必要条件と十分条件」についての「確としたイメージ」抜きで、いきなり「形体」そのものをイメージしているのではないか、と思いたくなります。

なぜなら、つくられる「形体」は、なるほど「写真映り」はいいかもしれませんが、その「形体」によって生まれている「空間」は、正直言って、馴染めない、そういう例が多いように思えるからです。

私の暮す町の一角、当然あたりは畑地と混交樹林が広がっています、そこに最近保育園が建った。

壁は真っ黄色に塗られ、越屋根の壁面は真っ赤。壁には丸窓が配されている。「配されている」と書いたのは、その窓の配置に意味があると思えないから。

どうも、こども向きの建物だから、派手な色彩がいい、面白い形がいい、そう思っているように窺える。それが多分、設計者の「保育園」観。こどもが面白がるだろう・・・。それは勝手な想像、というより思い込み。

「保育園」に通う、とはどういうことか、それが失念されている。

なぜこどもを預けるか、こどもはそこでどう一日暮すのか、・・・保育園とはいったい何か、そういった「問い」は、多分、設計者の念頭にない。ことによると、保育園の創設者にもないに違いない。もし、あるのならば、こんな建物ができるはずがない・・・。

最近、大方の建物が、一時に比べれば比べものにならない経費を費やして、根本に於いて、同じような《思考》でつくられている、私にはそのように思えます。

そしてそれは、かつて当たり前であった建物づくりの「作法」が失せたのと、軌を一にしている、そのようにも思えます。

つまり、「建物をつくるとはどういうことか」という「問い」がないのです。

次は、「作法」から離れて、その先へ。