(「第Ⅲ章ー4-1 古井家 壁の仕様」より続きます。)

復元後の内部写真 重要文化財 古井家住宅修理工事報告書より転載、文字は編集

にわ~居室部境 にわの棟通りには、内法貫、飛貫の2段の貫が入れられている。内法貫は、梁行、桁行段違い。

にわ~ちゃのま にわとちゃのまの間には、建具はない。

にわ~ちゃのま北西隅 水まわり

にわ~ちゃのま北西隅 水まわり

材料および材寸 柱:クリ 上屋柱 約14.8~16.5cm角 下屋柱 平均約12.7cm角

梁・桁:スギ、一部ツガ、ヒノキ 上屋梁 平均約16cm×11.5cm 平使い 上屋桁 平均約14cm×11.5cm 平使い 棟束受(地棟or丑梁)約19cm×12cm

貫:スギ、クリ 内法貫 約丈11.0~11.6cm×厚5,3~7.4cm にわ~ちゃのま境の例 上屋部で丈11cm×厚7.4cmある材を上屋柱の手前で片胴付に加工して厚5.0cmに狭め、下屋柱に枘差し楔締め 飛貫 内法とほぼ同寸 にわの棟通りだけに入る。柱に枘差し楔締め。

継手・仕口 柱~小屋梁~桁 折置組柱 頭重枘 小屋貫継手 略鎌継ぎ(柱内)楔締め 柱~貫 楔締め

おもて 南面 南面の壁は外側大壁。下屋通りの壁には、足固貫、頭貫2段(後補)。

おもて 北面(なんど、ちゃのま境) 鴨居は、内法貫とは独立して取付けられている。このことから、貫を優先する古くからの架構法と考えられる。 方丈建築では、貫を付長押で隠していることに留意。

復元組立中の床組

復元組立中の床組

足固と大引は丸太材。 足固は柱に枘差し。

上屋柱~下屋柱間は、足固材を上屋柱手前で枘幅につくりだし、足固貫として下屋柱に差し楔締めとしていた。

一般の大引は、束なしで玉石上に直接載せている。この方法は、室生寺・金堂の当初部分(身舎・庇部)でも採られている。

ちゃのま 北面 板が貴重品であった時代であるため、ちゃのま、なんどの床は竹スノコとし、莚(むしろ)を敷いていた。 板張りの床はおもてだけ。

なんど~ちゃのま 境 内法貫下に鴨居を取付け、片引きの板戸を設けている。

壁のつくりかたからみて、当初の建物では胴貫はなかったものと推測される。修理時点では、後補の貫があり、復元ではそれにならっている。 また、復元に際して、大壁部には帯鉄製の筋かいを入れたという。

ちゃのま~おもて 境を見る 手前はにわ

ちゃのま~おもて 境を見る 手前はにわ

板壁は、柱間に横桟をやり返しで取付け、縦張り。 写真は重要文化財 古井家住宅修理工事報告書より転載、文字は編集

古井家住宅 間取りの変遷 外周の赤く塗った部分は土塗り大壁(壁の仕様は、前出)

古井家住宅 第一次改造の方法

日本の民家 3 農家Ⅲ(学研)より

日本の民家 3 農家Ⅲ(学研)より

古井家では、建設以来400年を越える期間、上図のような梁・桁・差鴨居の新設による柱の撤去は行われているが、基本的な架構の骨格は当初のままで、内壁、外壁とも、用の変化に応じ、柱間は随時随意に壁、開口の変更が行なわれている。

このことは、古井家の架構では、壁部分は架構を維持するための役割を担っていないこと、すなわち、木造架構そのものによって維持されてきたことを示している。その点は、浄土寺浄土堂や龍吟庵方丈などと、考え方は同じである。

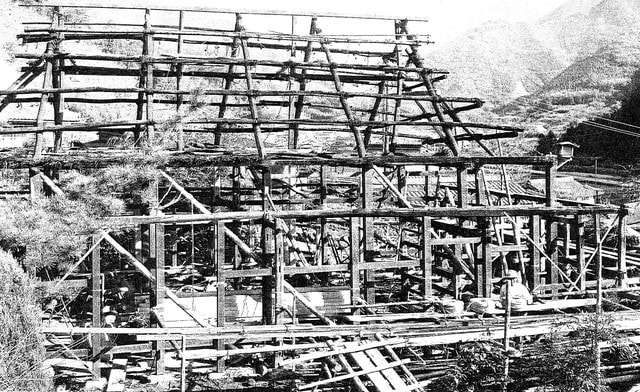

復元 架構組立中

復元 架構組立中

重要文化財 古井家住宅修理工事報告書より

架構模型 全景

架構模型 全景

模型では地盤面をつくらず、礎石で地盤高を調整した。 下屋柱には、貫を入れていない。

架構模型 部分

架構模型 部分

上屋柱と下屋柱は、足固貫、内法貫で縫うが、内法貫は、梁行柱通りすべてには入っていない。

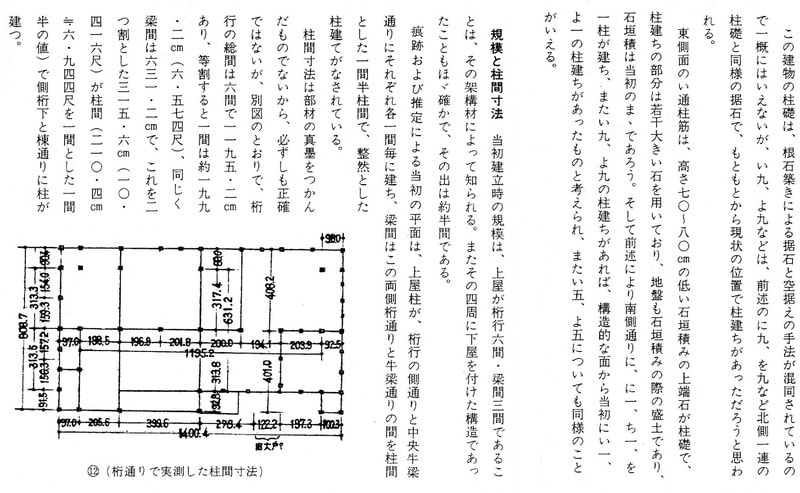

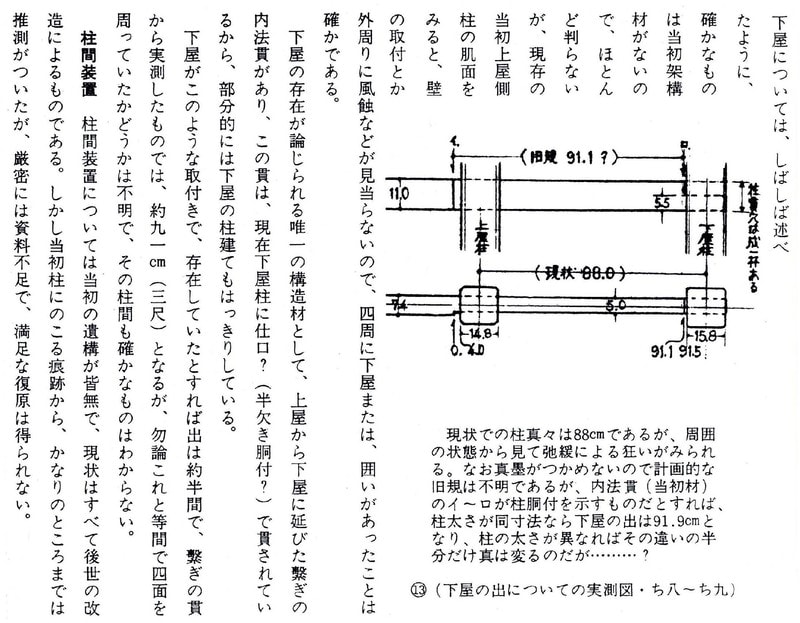

参考 復元に至る考察

古井家住宅修理工事報告書には、復元決定に至る間の考察過程が、綿密に記されています(結果だけが述べられるのが普通)。 そのいくつかを以下に抜粋紹介します。記述中に出てくる番付は、下図の通りです。

古井家住宅の修理工事および修理工事報告書の担当者

監修:工事監督 鈴木嘉吉 本文・写真・図面:工事主任 持田武夫 竣工写真:姫路市 八幡扶桑 大工棟梁:上月町 和田通夫