[語句追加 3月2日 8.51]

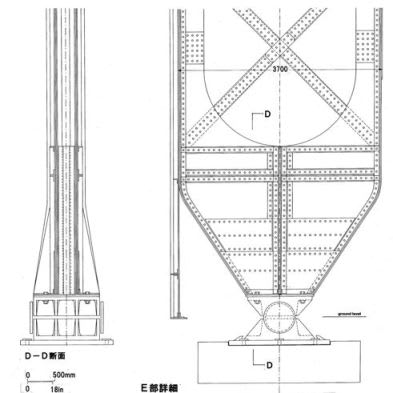

先回概要を紹介した1889年パリ万博・機械館のアーチ・トラスの詳細図を転載します。

細部が分るように、図版は大き目に作成しました。

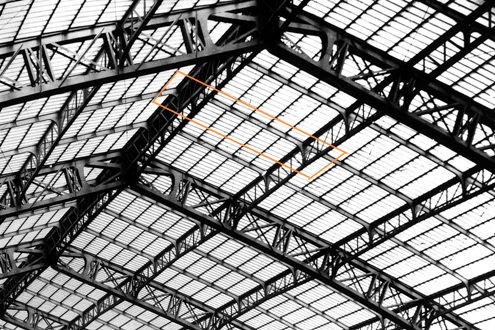

アーチ・トラスの柱脚部の写真。

人物と比べてください。アーチ・トラスがいかに大きいか分ります。

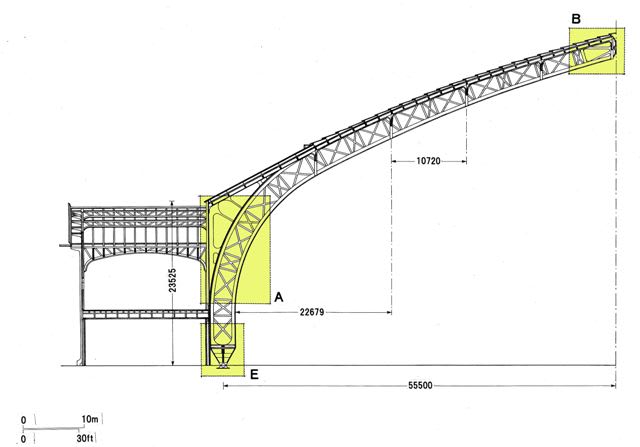

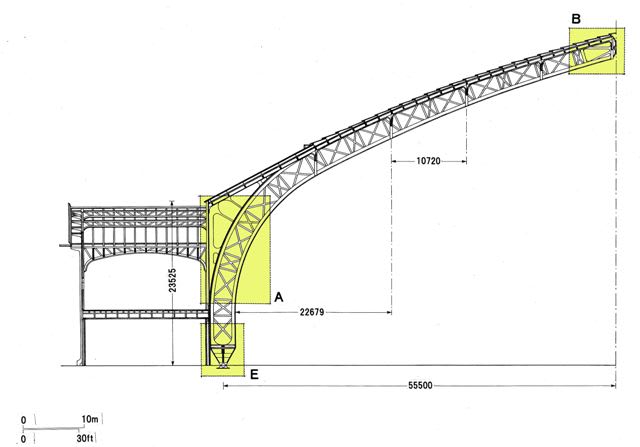

下がアーチ・トラスの全体図(半スパン)です。左右対称です。

A、B、E部の詳細を、頂部から順に載せます。

図はいずれも原設計図をトレースした図のようです。

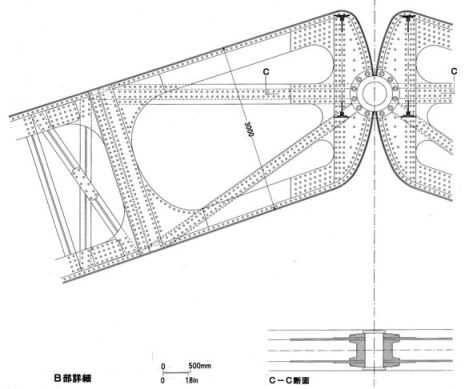

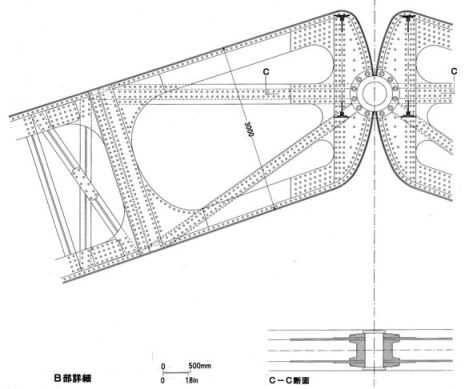

頂部。両側から持ち上げたトラスをピンで留めます。

重機のない時代ですから、これが大変な仕事だったらしい。

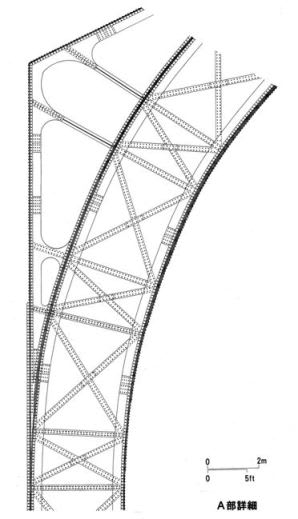

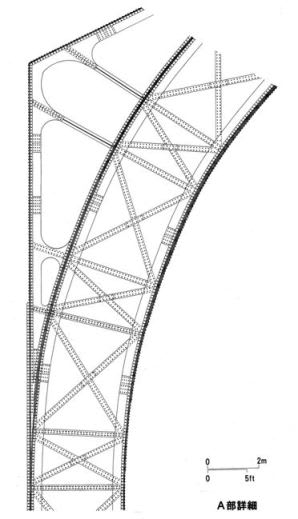

アーチの中途部。下屋の部分が取付きます。

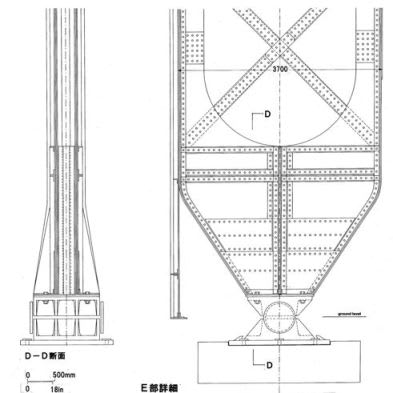

柱脚部分。ここもピン。

グラウンドレベル(GL):地表面をピンの芯位置にしています(上掲写真参照)。

典型的な3ピン構造。ピン一点に力が集中する方策。

こういう架構は、それまではなかったと思います。

これは「構造力学」の成果です。架構=必要空間。見事です。

今回は紹介しませんが、天井や壁には装飾がありますが、

架構を飾るようなことはしていません。

アーチ・トラスが建て終わると、その上に屋根が架けられます。

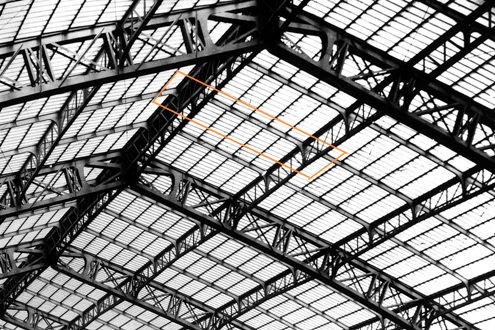

屋根は、棟を中心にしてガラス屋根です。そのクローズアップが下の写真です。

写真の赤枠内を示したのが下の図です。

巨大なアーチ・トラスに直交して約10.5mごとに「つなぎ梁」が架けられ、

その「つなぎ梁」から「登り」方向に「垂木」に相当する部材が伸び、

その上に直交してガラスが載る台:「母屋」が据えられる方法を採っています。

部材相互の仕口:接合部には、かならず円形のハンチが設けられています。

部材寸法が接合する他の部材よりも小さめになる場合(特に丈)、力がスムーズに伝わるように、

材寸を徐々に低減させて所定の寸法にしてゆく方法を「ハンチを付ける」と言います。

最近の仕事では、面倒くさがって滅多にやりません。

ハンチを付けると、見た目にも自然に見えます。

かつてM小学校の体育館のトラスでは、つなぎ部材はアーチに、部材相互接続のためのプレートには、

すべて r を付けました。

力の流れに応じているように見え、安心感があります(下註参照)。

実際の力の流れも、見た目どおりなのではないかと思います。[語句追加 3月2日 8.51]

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/6fec6d219bdeb01d66a5f6e0056ddeab

ガラス屋根の雨仕舞は完全です。

シーリング材などない時代ですから、素直に「水の流下の法則」に則っています。

これだけ段差を付ければ、吹き上がりも心配なかったと思われます。

ただ、左上の棟の部分がどうなっているのかは、写真を見ても判然としません。

この巨大な機械館の構築物は、すべて人力だけでつくり、組立てられました。

組立てにあたってはいろいろな方法が考えられています。

それについては次回紹介します。

先回概要を紹介した1889年パリ万博・機械館のアーチ・トラスの詳細図を転載します。

細部が分るように、図版は大き目に作成しました。

アーチ・トラスの柱脚部の写真。

人物と比べてください。アーチ・トラスがいかに大きいか分ります。

下がアーチ・トラスの全体図(半スパン)です。左右対称です。

A、B、E部の詳細を、頂部から順に載せます。

図はいずれも原設計図をトレースした図のようです。

頂部。両側から持ち上げたトラスをピンで留めます。

重機のない時代ですから、これが大変な仕事だったらしい。

アーチの中途部。下屋の部分が取付きます。

柱脚部分。ここもピン。

グラウンドレベル(GL):地表面をピンの芯位置にしています(上掲写真参照)。

典型的な3ピン構造。ピン一点に力が集中する方策。

こういう架構は、それまではなかったと思います。

これは「構造力学」の成果です。架構=必要空間。見事です。

今回は紹介しませんが、天井や壁には装飾がありますが、

架構を飾るようなことはしていません。

アーチ・トラスが建て終わると、その上に屋根が架けられます。

屋根は、棟を中心にしてガラス屋根です。そのクローズアップが下の写真です。

写真の赤枠内を示したのが下の図です。

巨大なアーチ・トラスに直交して約10.5mごとに「つなぎ梁」が架けられ、

その「つなぎ梁」から「登り」方向に「垂木」に相当する部材が伸び、

その上に直交してガラスが載る台:「母屋」が据えられる方法を採っています。

部材相互の仕口:接合部には、かならず円形のハンチが設けられています。

部材寸法が接合する他の部材よりも小さめになる場合(特に丈)、力がスムーズに伝わるように、

材寸を徐々に低減させて所定の寸法にしてゆく方法を「ハンチを付ける」と言います。

最近の仕事では、面倒くさがって滅多にやりません。

ハンチを付けると、見た目にも自然に見えます。

かつてM小学校の体育館のトラスでは、つなぎ部材はアーチに、部材相互接続のためのプレートには、

すべて r を付けました。

力の流れに応じているように見え、安心感があります(下註参照)。

実際の力の流れも、見た目どおりなのではないかと思います。[語句追加 3月2日 8.51]

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/6fec6d219bdeb01d66a5f6e0056ddeab

ガラス屋根の雨仕舞は完全です。

シーリング材などない時代ですから、素直に「水の流下の法則」に則っています。

これだけ段差を付ければ、吹き上がりも心配なかったと思われます。

ただ、左上の棟の部分がどうなっているのかは、写真を見ても判然としません。

この巨大な機械館の構築物は、すべて人力だけでつくり、組立てられました。

組立てにあたってはいろいろな方法が考えられています。

それについては次回紹介します。