とにかく気にかかる題名。気にかかりすぎて気に入らない題名。

以前から本屋の店頭に山積みされていたのだけど、

季節がらというべきか、桜の表紙にとうとう手を出してしまった。

号泣したという書評が多いようだけど、

ほとんど泣けなかったし、会話の口語で物語が進むのも馴染めない感があり、

私は歳をとってしまったのだなあとつくづく思う。

それにこの年齢になると「死」をおおっぴらに振り回されるのはごめんだ。

物語の展開は有川浩の「旅猫レポート」に似ている。このときは不覚にも号泣してしまったっけ。

十代のころは、こうやって人とのかかわりを学んでいったなあと懐かしく思う。

うまく通じなくても、いっぱい会話をしていい出会いを選択することだなあ。

焼き肉屋でホルモンばかりを食べる桜良、確かにおいしいところは肉より内臓だと私も共感した。

昔から、患っている部位を養うには動物のそれを食べるといいといわれている。

肝臓ならレバー、心臓ならハツ、腎臓ならブタマメとか。

そして、婦人科の漢方では胎盤エキスやカエルの卵管(ハシマ油)なんてのも使う。

住野よる 年齢も性別もネットで調べても出てきません。若い人であることには違いないだろうなあ。

以前から本屋の店頭に山積みされていたのだけど、

季節がらというべきか、桜の表紙にとうとう手を出してしまった。

号泣したという書評が多いようだけど、

ほとんど泣けなかったし、会話の口語で物語が進むのも馴染めない感があり、

私は歳をとってしまったのだなあとつくづく思う。

それにこの年齢になると「死」をおおっぴらに振り回されるのはごめんだ。

物語の展開は有川浩の「旅猫レポート」に似ている。このときは不覚にも号泣してしまったっけ。

十代のころは、こうやって人とのかかわりを学んでいったなあと懐かしく思う。

うまく通じなくても、いっぱい会話をしていい出会いを選択することだなあ。

焼き肉屋でホルモンばかりを食べる桜良、確かにおいしいところは肉より内臓だと私も共感した。

昔から、患っている部位を養うには動物のそれを食べるといいといわれている。

肝臓ならレバー、心臓ならハツ、腎臓ならブタマメとか。

そして、婦人科の漢方では胎盤エキスやカエルの卵管(ハシマ油)なんてのも使う。

住野よる 年齢も性別もネットで調べても出てきません。若い人であることには違いないだろうなあ。

この絵は西加奈子さんの作品・定が体に掘り込んだ刺青

この絵は西加奈子さんの作品・定が体に掘り込んだ刺青 「太陽は動かない」

「太陽は動かない」

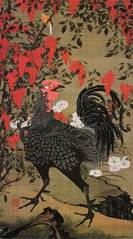

南天雄鶏図(動植綵絵)

南天雄鶏図(動植綵絵) 鳥獣花木図屏風

鳥獣花木図屏風 樹花鳥獣図屏風

樹花鳥獣図屏風 石灯籠図屏風

石灯籠図屏風