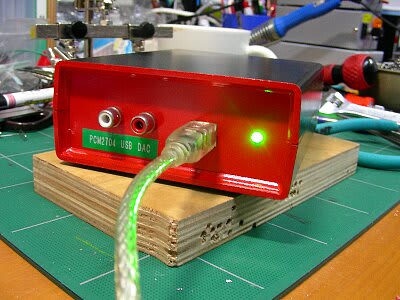

久しぶりのオーディオネタ。C1815,A1015をたくさん使った電流駆動アンプの記事を見つけたので,まねしてみました。なにせ,C1815やA1015は使い切れないほど持っている。少し消費しなければ・・・

http://homepage2.nifty.com/naisudac/CURRENT_DRIVE_AMP/current_amp.html

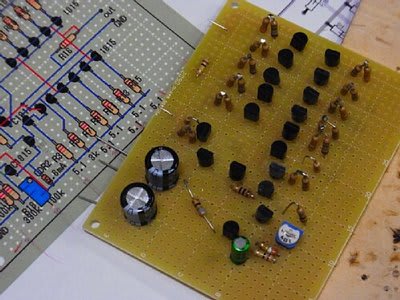

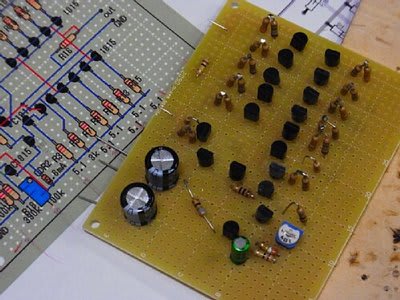

基板を頒布しているようなんですが,申し訳ない。ユニバーサル基板でやってみました。

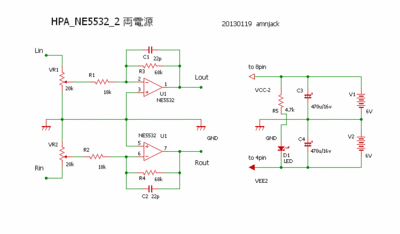

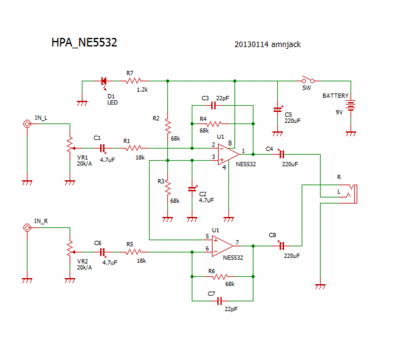

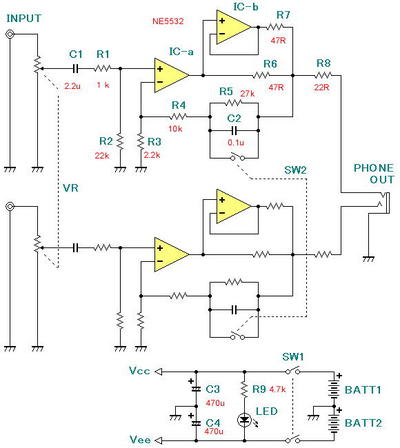

回路図はリンクのオリジナルを見ていただければ幸い。

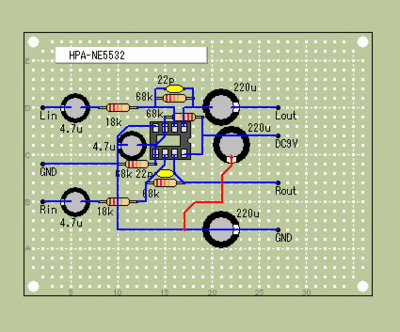

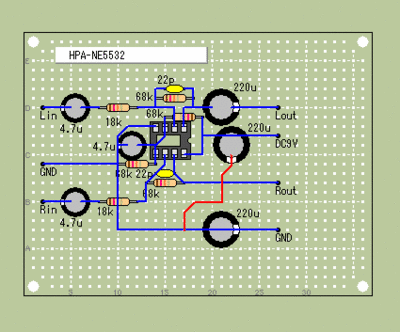

配線図。

5.6mAのCRDが手持ちでないので,680Ωで代用してあります。1個50円程度なんですが送料を考えるともう少し買いたいものをまとめてから発注しますので,,,

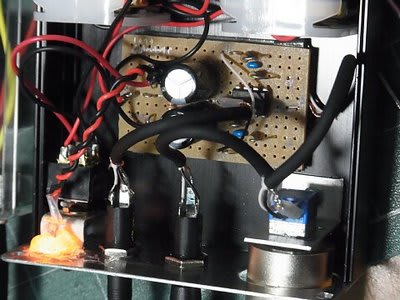

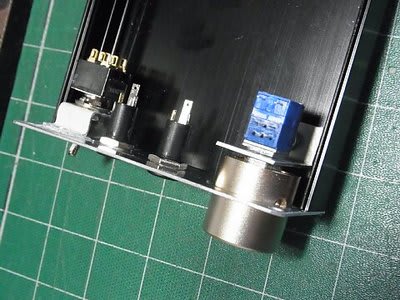

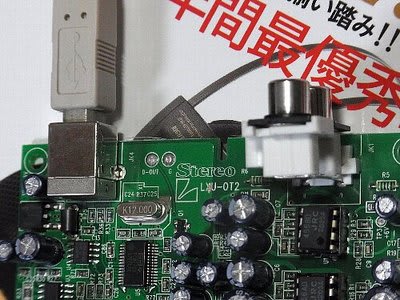

で,何となく完成。Trが揃ってなくて汚いですね。がっかり。

5.1Ωの抵抗がないので,3.3+1.8にしてあります。

パワーは8Ω負荷で2.8W程度のようです。

でも,電流駆動って何となく駆動力がありそうで,面白い。

裏も表も汚くなってしまいました。アースラインもちょっと心配ですが,,,,

くたびれたので,動作確認は明日以降にします。

http://homepage2.nifty.com/naisudac/CURRENT_DRIVE_AMP/current_amp.html

基板を頒布しているようなんですが,申し訳ない。ユニバーサル基板でやってみました。

回路図はリンクのオリジナルを見ていただければ幸い。

配線図。

5.6mAのCRDが手持ちでないので,680Ωで代用してあります。1個50円程度なんですが送料を考えるともう少し買いたいものをまとめてから発注しますので,,,

で,何となく完成。Trが揃ってなくて汚いですね。がっかり。

5.1Ωの抵抗がないので,3.3+1.8にしてあります。

パワーは8Ω負荷で2.8W程度のようです。

でも,電流駆動って何となく駆動力がありそうで,面白い。

裏も表も汚くなってしまいました。アースラインもちょっと心配ですが,,,,

くたびれたので,動作確認は明日以降にします。