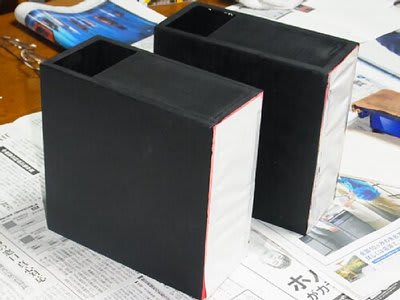

仕上げを後回しにして,とりあえず音出しをしてみました。

居間で愛用の防磁三男君との聞き比べです。

マグネットを補強したいため,まだSP自体は固定してません。

聴いた結果ですが,かなり低い方まで再生できているようです。また,若干高音にシャリシャリ感がありますが,色づけとしては悪くないと思います。

ここで,マグネットを補強するために,小さなネオディウム磁石を付けてみました。完全にネオディウムの方が磁力が強く,正相も逆相もありません。でも,心なしか音圧が上がった気がします。

こんな安物SPでもここまで鳴れば実用になります。

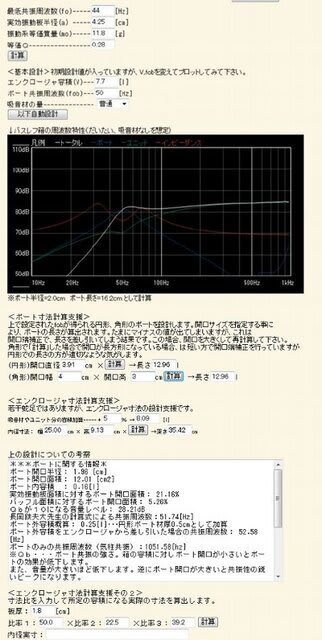

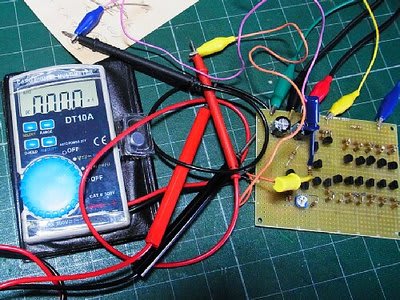

周波数特性は,本当に簡便なもので,参考程度です。マイクは古いソニーのコンデンサ,アンプは3886アンプ,ソフトは,MySpeakerを使いました。

とりあえず軸上20cmでのサインスイープ特性。共鳴管式はでこぼこが多いのですが,あまり目立ちません。50Hzにピークが一つ,3k~4kにかけてピークがあります。

ダクト上の特性です。100HZまでは効いています。計算上もこんなモンでした。

ついでにピンクノイズでの計測。全体域で音を出していますので,実際に近いのはこっちいかも。

調子に乗ってホワイトノイズ。50Hzの共振が両方とも凄いですね。

先日評判がよいということで購入したLOGICOOLの2インチSP(一応密閉タイプ,アンプ内蔵)も比較のためにデータを取ってみました。

軸上30cmくらいです。100~200Hz間の10db差が低音感の差になってるんでしょうか,TQWTの方が有利です。

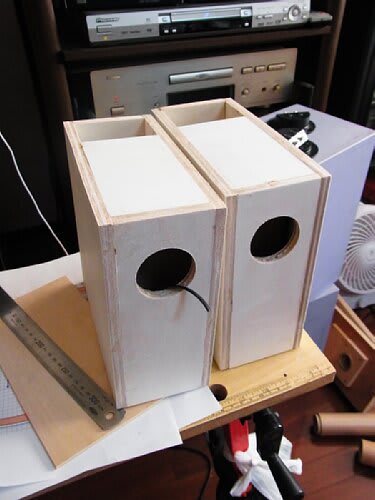

そうそう,このSP,フランジがないのでどうしようかと思ったんですが,留め金具は今はなかなか手に入らないようです(千石にありました)。あきらめてベニアで小さく作ろうかとも思ったんですが,,,やめて,,,,

見てくれも考えて,このように! ホットメルト止めです。ホットメルトを箱スピーカ取り付け部にすりつけて,ヘアドライヤーで暖めてぺたりと。たぶん外さないからいいや!!

ということで,小さなSPのプロジェクトはお仕舞いです。(あ,仕上げが,,,)