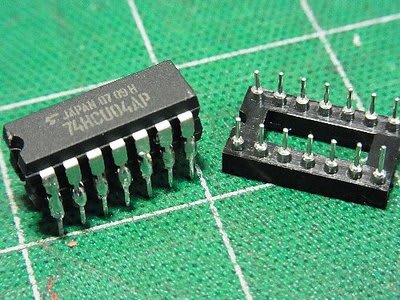

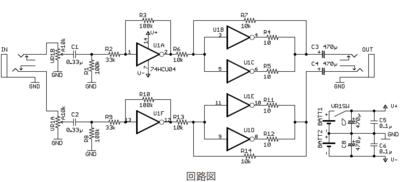

昨日完成したHPA-74HCU04,比較試聴してみました。

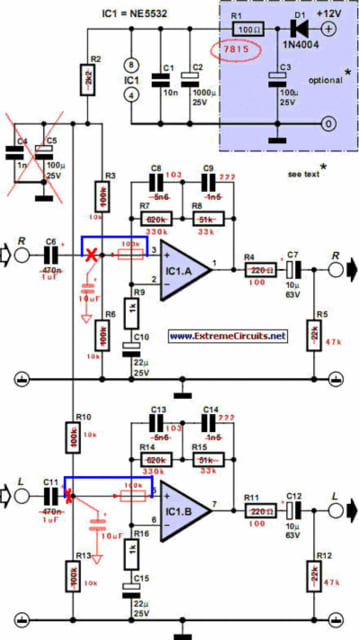

一番下のHPAは,ヒロさん提供の基板を使ったAC100V電源のもの。2SC3421/2SA1358使用。RCA入力。

その上に乗っている黒いパネルと赤い筐体のものは,C-MOYタイプを2台組み込んだLOVE-AMP(EJ15号の基板使用)。006P電池駆動。3.5mmプラグ入力。

その左の銀色の筐体のものは,Muscat HPA。OPAに5532DD使用。バスブースト回路つき。アダプタDC12V使用。RCA入力。

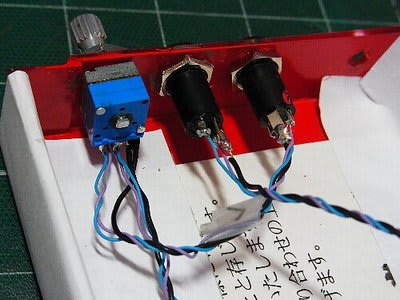

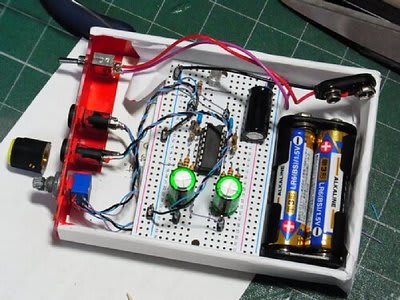

その上に乗っているのが今回作ったHOA-74HUC04。単三2本使用。3.5mmプラグ入力,,と様々。

試聴は,Beatles「Sgt.Pepper's」。ただし,駄耳でのことですので,参考にはならないかも知れません。ヘッドホンは密閉タイプを使いました。安物ですが,オーディオテクニカ ATH-T200。確か\1kちょっと・・・

まず,一番力のこもってるHPA-C3421/A1358。

http://easyaudiokit.hobby-web.net/easyHPA.pdf

クラシック用に作ったつもりですが,結構パワフルです。スピーカも駆動できるほどですが,VRを絞って。SN良し,低域から高域までスムーズ。歯切れ良し。持ち運べないのが難点かな。本当はこれにアナログメータを付けたかった。

このHPA,古い制作記事しかアップしてませんでした。参考までに。

http://www.geocities.jp/mkttid/easyhpa/easy_hpa.html

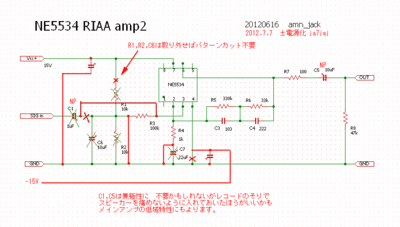

次いで,Muscat-HPA。

http://www.zea.jp/audio/hamp/hamp_01.htm

これバスブースト付きです。これも試してみました。

全然差が分からない。これもなかなか良いですよ。バスブーストをONにすると,重低音が這うように聞こえる。SNに良好。上まですっきり伸びてる。これも捨てがたい。

http://moon.ap.teacup.com/who_taro/782.htmlこの制作記事もアップまだでした。ブログの方にありますので,この前後をご参照ください。

次。ラブアンプ。定評のC-Moyアンプ・デュアル版。

http://www.eleki-jack.com/KitsandKids2/2009/10/no15_love_amp.html#more

ずっと前に電池入れっぱなしにしてあったけど,問題なく再生。低音にちょっと力あり。

さすがに人気のある回路らしい。これ,作るのも簡単だし,コストもあまりかからないんです。いわゆるCPがよく,お手軽にいい音の出るアンプ。

ついでに,私が作ったときの記事も紹介します。

http://www.geocities.jp/mkttid/love_amp/love_amp.html

さてと,最後に恐る恐るHPA-74HCU04・・・・

結構力あります。低音も低い方まできちんと伸びていますし,上の方もしっかり伸びる。今回はあまり連続音のない音源ですが,メリハリもあり,手持ち部品だけで作ったアンプとしては期待以上のできといえます。微妙さな差なんですが,若干SNに劣るかなっていう感じ。でも,ポップ系なら何ら問題ないですね。

でも,やはりヘッドホンで聴くのはあまり好きではありません。ちゃんとしたスピーカで聞きたいな。というのが本音。作ってすぐお蔵入りなんでしょうね。そのわりには,友人に提供したC-MOYアンプを含めて6台も良く作ったものだ。

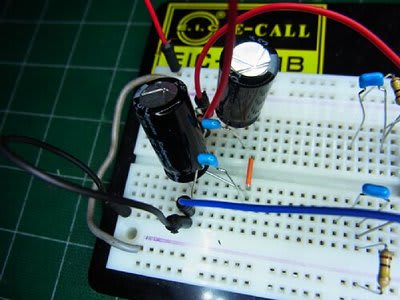

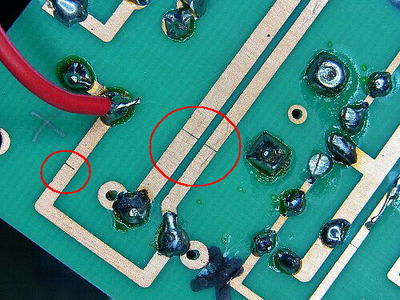

最後に,HCU04を2階建てにしてドライブ力を高めようとした件。電流が倍以上になればデバイスのアンバランスから過大電流が流れて良くないとのこと。電流を測ってダメならシングルに戻すってことでお試ししてみました。

テスターの電流計を使って

シングルの場合,15.6mA程度

2階建てのパラ,27.3程度。

【訂正10/22】LEDへの電流を10mA(計算間違い1mA。1kΩで電流制限,3V電源,Vf2V)

とすると,あんまり良くないな。

(15.6mA-1mA)×2=29.2mAとなりますので,まあ,倍になっている計算ですね。

より正確には,1Ωの抵抗をかましてその両端の電圧を測ると,

E=IRから・・・・・

19mA程度

36mA程度。【訂正】LEDへは10mA行ってるとすれは,やはり倍以上になってる。音質的には差がない感じなので,シングルの方がいいって感じです。

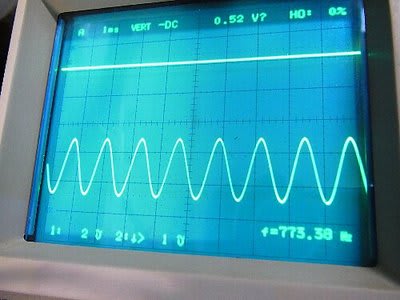

師匠からも「今までオシロスコープの波形でピークがクリップしているのは電源の電圧(3V)のようですね!

ヘッドフォンのインピーダンスにも依りますがIC1段で電源電圧まで振れていれば2段にする必要は無いですね!

4Ωとか8Ωの小型スピーカーを鳴らすときには2段にする効果はあるかも!」と,コメントをいただきました。

ということで,シングルにします。

これで,今回の工作はお仕舞いです。

一番下のHPAは,ヒロさん提供の基板を使ったAC100V電源のもの。2SC3421/2SA1358使用。RCA入力。

その上に乗っている黒いパネルと赤い筐体のものは,C-MOYタイプを2台組み込んだLOVE-AMP(EJ15号の基板使用)。006P電池駆動。3.5mmプラグ入力。

その左の銀色の筐体のものは,Muscat HPA。OPAに5532DD使用。バスブースト回路つき。アダプタDC12V使用。RCA入力。

その上に乗っているのが今回作ったHOA-74HUC04。単三2本使用。3.5mmプラグ入力,,と様々。

試聴は,Beatles「Sgt.Pepper's」。ただし,駄耳でのことですので,参考にはならないかも知れません。ヘッドホンは密閉タイプを使いました。安物ですが,オーディオテクニカ ATH-T200。確か\1kちょっと・・・

まず,一番力のこもってるHPA-C3421/A1358。

http://easyaudiokit.hobby-web.net/easyHPA.pdf

クラシック用に作ったつもりですが,結構パワフルです。スピーカも駆動できるほどですが,VRを絞って。SN良し,低域から高域までスムーズ。歯切れ良し。持ち運べないのが難点かな。本当はこれにアナログメータを付けたかった。

このHPA,古い制作記事しかアップしてませんでした。参考までに。

http://www.geocities.jp/mkttid/easyhpa/easy_hpa.html

次いで,Muscat-HPA。

http://www.zea.jp/audio/hamp/hamp_01.htm

これバスブースト付きです。これも試してみました。

全然差が分からない。これもなかなか良いですよ。バスブーストをONにすると,重低音が這うように聞こえる。SNに良好。上まですっきり伸びてる。これも捨てがたい。

http://moon.ap.teacup.com/who_taro/782.htmlこの制作記事もアップまだでした。ブログの方にありますので,この前後をご参照ください。

次。ラブアンプ。定評のC-Moyアンプ・デュアル版。

http://www.eleki-jack.com/KitsandKids2/2009/10/no15_love_amp.html#more

ずっと前に電池入れっぱなしにしてあったけど,問題なく再生。低音にちょっと力あり。

さすがに人気のある回路らしい。これ,作るのも簡単だし,コストもあまりかからないんです。いわゆるCPがよく,お手軽にいい音の出るアンプ。

ついでに,私が作ったときの記事も紹介します。

http://www.geocities.jp/mkttid/love_amp/love_amp.html

さてと,最後に恐る恐るHPA-74HCU04・・・・

結構力あります。低音も低い方まできちんと伸びていますし,上の方もしっかり伸びる。今回はあまり連続音のない音源ですが,メリハリもあり,手持ち部品だけで作ったアンプとしては期待以上のできといえます。微妙さな差なんですが,若干SNに劣るかなっていう感じ。でも,ポップ系なら何ら問題ないですね。

でも,やはりヘッドホンで聴くのはあまり好きではありません。ちゃんとしたスピーカで聞きたいな。というのが本音。作ってすぐお蔵入りなんでしょうね。そのわりには,友人に提供したC-MOYアンプを含めて6台も良く作ったものだ。

最後に,HCU04を2階建てにしてドライブ力を高めようとした件。電流が倍以上になればデバイスのアンバランスから過大電流が流れて良くないとのこと。電流を測ってダメならシングルに戻すってことでお試ししてみました。

テスターの電流計を使って

シングルの場合,15.6mA程度

2階建てのパラ,27.3程度。

【訂正10/22】LEDへの電流を10mA(計算間違い1mA。1kΩで電流制限,3V電源,Vf2V)

とすると,あんまり良くないな。

(15.6mA-1mA)×2=29.2mAとなりますので,まあ,倍になっている計算ですね。

より正確には,1Ωの抵抗をかましてその両端の電圧を測ると,

E=IRから・・・・・

19mA程度

36mA程度。【訂正】LEDへは10mA行ってるとすれは,やはり倍以上になってる。音質的には差がない感じなので,シングルの方がいいって感じです。

師匠からも「今までオシロスコープの波形でピークがクリップしているのは電源の電圧(3V)のようですね!

ヘッドフォンのインピーダンスにも依りますがIC1段で電源電圧まで振れていれば2段にする必要は無いですね!

4Ωとか8Ωの小型スピーカーを鳴らすときには2段にする効果はあるかも!」と,コメントをいただきました。

ということで,シングルにします。

これで,今回の工作はお仕舞いです。