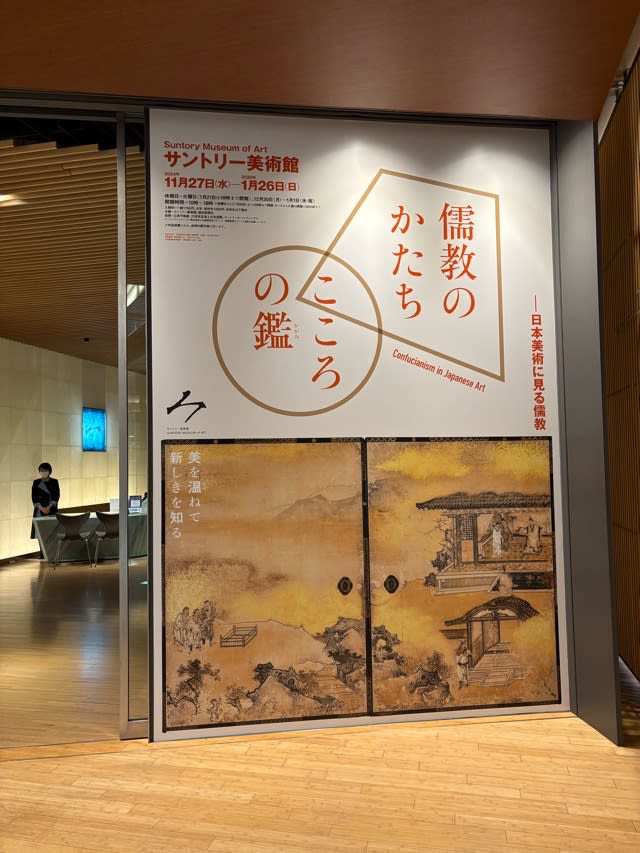

昨日は冷たい風が吹きすさぶ中、サントリー美術館『儒教のかたち〜こころの鑑』を見てきました。儒教をテーマにした展覧会は実に珍しい。

儒教は基本的に目上を尊ぶ思想なので、支配階級にはまたとなく都合の良い教えですが、個人的にはそれだけにアートとの相性は良くないと思っていました。

さて、展覧会を見てその考えが翻るかと思いきや、やっぱり儒教とアートは水と油だなと確信いたしました。ただ、出品されている作品がわるいわけではありません。

展示作品の中には現存する作品が少ないことで知られる、狩野永徳の筆による屏風が2点もあってびっくり! ただ戦国時代の絵師だったこともあり、保存状態がわるいのが残念。また、永徳の筆にしては普通の感じでした。

永徳の孫、探幽の作品も数多くありましたが、心なしか儒教をテーマにした絵画作品というのは、なんとなく絵師のノリが良くないように思えました。

▼サントリー美術館の展示作品は撮影禁止。こちらは同じ東京ミッドタウンで開催中の『米と藁]

しかしながら、同じ探幽の筆による鳳凰の屏風は華麗にして荘厳。

さすがの筆致に感心するとともに、たった今描かれたような鮮やかな色彩に保存の良さにも感心!

どこのどなたがお持ちかなと思ったら、静岡美術館所蔵!

やはり徳川は儒教を重用したのだなと実感いたしました。

個人的に家康公は尊敬してるけど、儒教はちょっとなあ…という感じでしょうか。

儒教というのは長幼の序を重んじるあまり、令和の世から見ると「これでいいのか?」という教えも少なくありません。江戸時代に教科書に用いられた『二十四孝』などはその典型です。

親の喜びのために、70歳になっても赤子のまねをする息子の話や、親を養うためにわが子を生き埋めにしようとするエピソードは、今の感覚では美談とは程遠い話です。

儒教ぎらいの妻は、義母の木彫を毎日拝まされる嫁のエピソードに「ムシズが走る!」と怒っておりました。

さて、そんな儒教ですが、はたして江戸時代の市井の人々が受け入れていたのかといえば、そんなこともありません。

落語の『二十四孝』などを聞けば、江戸の庶民が儒学を真面目に受け取っていなかったフシがあるのが伺えます。

ただ、好き嫌いは別にして、儒学というものが日本人の思考回路に影響を与えたことは間違いありません。

ある意味、受け入れさえすれば考えなくて良い思想なので、施政者にはもちろん、一部の大衆にも良かったのかもしれません。

そういう意味では、実に興味深い展覧会でした。