『大毘婆沙論』巻第百二十九に述べられています記述を紹介します。『演秘』はその取意を挙げていますので、『演秘』の文言と、その訳を述べます。

「論。梵於釋子起諂誑故者。按婆沙論百二十九引經説云。如佛昔在室羅筏城住誓多林。時有苾芻名曰馬勝。是阿羅漢。作是思惟。諸四大種當於何位盡滅無餘。煩惱繋縛爲欲知故入勝等持。即以定心於誓多林沒於四大王衆天出從定而起問彼天衆。諸四大種當於何位盡滅無餘等。答曰不知。如是欲界六欲天等展轉相推。乃至他化自在天所被復作推梵衆諸天。欲往梵世復入勝定復以定心自在宮沒梵衆天出從定而起還作上問。梵衆咸曰。我等不知復推大梵。馬勝尋問如前所問。彼大梵王處自梵衆忽被馬勝苾芻所問。梵王不知便矯亂答。我於此衆是大梵・自在・作者・化者・生者・養者・是一切父。故知有誑。作是語已引出衆外。諂言愧謝還令問佛。故知有誑。」(『演秘』第五末二十四左)

(「論に、梵(大梵天王)が釈子(お釈迦様の弟子である馬勝比丘)に於て諂誑を起せるが故にとは、婆沙論の百二十九を按ずるに、経の説を引いて云わく、仏昔室羅筏城に在り、誓多林に住せし時、苾芻有り、名づけて馬勝と曰う、是れ阿羅漢なり。是の思惟を作す、諸の四大種は當に何れの位に於て盡滅して余無かるべきや。煩悩の繋縛を知らんと欲するが為の故に勝れたる等持に入り、即ち定心を以て誓多林に於て没して四天王衆天に出でたり。

(脚注)

・室羅筏城誓多林は、舍衞國祇園精舎。祇園精舎誓多林(ぎおんしょうじゃせいたりん)のこと。

・苾芻(びっしゅ)は比丘のこと。

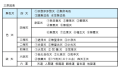

・四天王(してんのう)は、欲界の 六欲天の中、初天をいい、またこの天に住む仏教における、4人の守護神をいう。この 四天王が住む天を四王天、あるいは四大王衆天(しおうてん、しだいおうしゅうてん)とも いう 。彼らはそこの主であり、須弥山頂上にいまわす帝釈天に仕え、八部鬼衆を所属支配し、その中腹で伴に仏法を守護するのが彼らの役目である。

持国天(じこくてん)・増長天(ぞうじょうてん、ぞうちょうてん)・広目天(こうもくてん)・多聞天(たもんてん)=毘沙門天(びしゃもんてん)の四天王で、 それぞれ東西南北を守護している。

定より起って彼の天衆に問う、諸の四大種は當に何の位に盡滅して余無かるべし等と。

(脚注)

四大種とは、『阿毘達磨倶舎論』分別界品第一・第十二頌に「大種謂四界 即地水火風 能成持等業 堅濕煖動性」(大種は謂く四界なり、即ち地水火風なり、能く持等の業を成ず、堅濕煖動(けんしつなんどう)の性なり。)

•大種 - 四大種。地水火風の四元素

•持等の業 - 保持・包摂・熟成・増長の作用。

•堅濕煖動 - ①地は堅の性で、物を持つ作用がある。②水は濕の性で、物を摂める作用がある。③火は煖の性で、物を熱する作用がある。④風は動の性で、物の長くのびる作用がある。

触境の中の四大種の説明です。四大種は能造であり、その他の色法はすべて所造(四大種所造色)という。世親は「造は是れ因の義、種は所依の義」と説明しています。因であり種である、と。四大を因として果(未来)にある所造が現在に顕れたというのです。すべの色法は能造の四大と所造の色・香・味・触の八種が集合して出来上がったものであると説明します。又、四大種を実の四大種と仮の四大種とに分けて説明しています。

•実の四大種 - 堅・濕・煖・動という触覚的なもの。

•仮の四大種 - 眼などの感覚でとらえられた地・水・火・風の四つは、実の四大種から造られた仮の四大種であると考えられました。

答えて曰く、知らずと。是の如くして欲界の六欲天等展転して相い推す。乃し他化自在天の所に至に、復梵衆の諸天を推すことをなされ、梵世に住かんと欲して、復勝定に入りて復定心を以て自在宮より没して梵衆天に出で、定より起って還(また)上の問を作す。梵衆、咸(みな)曰く、我等は知らず、復大梵を推す。馬勝尋ね問うこと前の所問の如し。彼の大梵王自の梵衆に処して忽ちに馬勝苾芻の所問を被りて、梵王知らずして便ち矯乱(きょうらん)して答う。我は此の衆に於て是れ大梵なり、自在なり、作者なり、化者なり、生者なり、養者なり、是れ一切の父なりといえり。故に誑有ることを知る。(大梵王)是の語を作し已りて、引いて衆の外に出て諂言愧謝して還って仏に問わしむ。故に知りぬ、誑有りということを。」)

大意は、「お釈迦様が祇園精舎誓多林においでになった時、一人の比丘がいた、名づけて馬勝(阿説示アシュバジット)という、威儀端正を以て名とし、ここで一つの疑問を思った、「四大種はどこで尽滅するのであろうか」と。この疑問を解決する為に定に入り天界に昇りました。最初は欲界にある六欲天の一番下である初天、即ち四天王衆天に昇り、そこにいる四天王にこの問題を尋ねました。しかし、「知らず」と、誰も知りませんでした。しかし、四天王は自分たちの仕えている四大天王なら知っているであろうと馬勝比丘に紹介しました。馬勝比丘はさらに定を積んで天界に昇り四大天王に尋ねました。しかしだれも答えられませんでした四大天王はさらに上の天である三十三天衆を推薦しました。ここでさらに定を積んで三十三天に昇り三十三天衆に尋ねましたが知りませんでした。三十三天衆は更に上位の帝釈天を推薦しましたが、帝釈天も知りませんでした。帝釈天はさらに上位の天を推薦しました。馬勝比丘は更に兜率天・化楽天に昇り尋ねましたが、誰も知りませんでした、とうとう六欲天の最上位である他化自在天に昇り、そこで妙自在天子に尋ねましたが、妙自在天子も知りませんでした。彼は色界初禅の梵衆天を推薦し、馬勝比丘も更に定に入り色界初禅の梵衆天に昇りました。梵衆天も知らず、展転として、大梵天王をたずね、同じ問いを尋ねました。しかし大梵天王も知りませんでした。

ここで問題が発生します。大梵天王は梵天衆から全知全能であると思われていましたから取り乱すのです。『大毘婆沙論』では「彼の大梵王自の梵衆に処して忽ちに馬勝苾芻の所問を被りて、梵王知らずして便ち矯乱(きょうらん)して答う。我は此の衆に於て是れ大梵なり、自在なり、作者なり、化者なり、生者なり、養者なり、是れ一切の父なりといえり。」とこの間の事情が物語っていますが、つまり、大梵天王はすべてを知り尽くしている偉大な天王であると自負していましたので、この問いに対して取り乱して「自分は大梵天である、自在者である、作者であり、化者であり、生者であり、養者であり、一切の父である」と威厳を示しました。

このことが『演秘』では「故に誑有ることを知る」と云い『大毘婆沙論』では「諂誑による語業」であると釈しています。

大梵天王はこの語を述べ已って、馬勝比丘の手を引いて梵天衆のいるところから外に連れ出して陳謝しました。「実は私も知らないのだ」と。「諂言愧謝」という、自分は全知全能と思われているの、梵天衆の前で知らないと言ったら軽蔑されてしまうから言えなかったのだというわけです。

そして大梵天王は釈尊なら知っているであろうと告げました。」

矯乱して答えたのが諂誑の語業であり、大梵天王が馬勝比丘の手を引いたというのが『大毘婆沙論』では大梵天王が発した諂誑の身業であると述べています。また『述記』も簡単に説明をしていますが、「梵王の馬勝の手を執るは是れ諂と誑なるが故に」と釈しています。『演秘』はこれは諂であると説明しています。

上記の逸話からも分かりますが、色界初禅にいる大梵天王が欲界の馬勝比丘に諂と誑を起こしたという証になります。本科段の上界に存在する随煩悩(諂と誑)が下地を縁じたということになります。

『述記』の釈をまだ読んでおりませんのが次回にゆずります。(つづく)