>> http://www.bttfmovie.com/

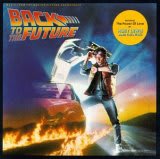

□ Back to the Future [DVD Collector's BOX]

♪ It's been real educational

♪ Overture

♪ Doc Returns (Part III)

Release Date; 07/ 08/2008

Format: 4xDVDs

Michael J. Fox

Christopher Lloyd

Director: Robert Zemeckis

Writers: Robert Zemeckis (written by) &

Bob Gale (written by)

Scored by: Alan Silvestri

「ヘイドク!ここじゃ時速88マイルに加速するには道が足りないよ」

「道?道など必要ない。」

「未来とはまだ書き込まれていない白紙のようなもの、自分で切り開いていくものなんだ」

"Back to the Future"、私の幼心に衝撃を与え、情緒形成に大きな影響を及ぼした神話のような存在。子供時代に三部作をほぼ同時に観たせいか、I、II、IIIはどれも不可分な一体の作品としての印象が強くて、一般的な評価とは違って、アメリカ開拓時代に舞台を転じた完結編、"Part 3"への思い入れが特に強いです。

小学校低学年時ながら、ほぼその全容を理解出来た普遍的なストーリーテリングの面白さ。当時から現代に至るまで「タイム・パラドックス」という素材を使って考えられる映像・脚本上の試みは、既にこの作品において出し切られています。

しかし意外というか、子供の頃はテレビ録画したビデオテープを擦り切れるほど観ていたのに、中高生になってからは、まるで想い出を心の奥底に仕舞うかのように、全く反芻することが無くなりました。今後リリースされる予定のBlu-ray版に先駆けたこのコレクターズBOX、私が本編を目にしたのは実に14年振りでしたが、ストーリーの末端から映像の細かい描写まで、完璧に記憶通りで驚きました。

さすがに今見直すと、幼い頃には読み取れなかった様々な暗喩や寓意が目につくわけだけど、重要なテーマはただ一つ。このドラマの本筋である部分。「青春」とは、自らの存在をかけて過ごすものだということ。生涯における「その時期」を通り過ぎてしまった今思い返すことは、様々な困難を乗り越えて未来へ帰ろうとするマーティのように、私は人生を賭して自身の未来を築こうとしただろうか。。

「もしタイムマシーンがあったら・・・」という安直な夢想を、この映画は軽やかに皮肉ってみせる。たとえ自在に時を超え因果を変えようとしても、未来は等しく自身が対峙すべき局面であり、困難が付きまとう。本当に、人生とは常に「切り拓いていくもの」なんですよね。でも次元転移装置(Flux capacitor)が実在すれば、きっと胸のすくような冒険が出来ることには違いありませんね。

「バック・トゥ~」といえば、まず何よりも音楽!(笑)

私が人生初めて買ったCDが、"Back to the Future - Part.2"のSoundtrackでした。当時は個人経営でのCDショップが沢山あったのですが、サントラの待遇は頗る悪く、"Part.3"のスコアは上京してやっと入手したぐらい。

アラン・シルヴェストリによるメインタイトルは、一作目と同年に公開されたチャック・ノリス主演"Delta Force"との姉妹作にあたり、モチーフが酷似しています。SFコメディという枠付けにありながら、仰々しく荘厳なスネアのマーチが付けられたのも、その功用と言えるでしょう。また、「クララのテーマ」なんかは今聴いても(´;ω;`)ブワッと涙腺が緩んでしまいます。

※ 今回リリースされたDVD Boxは、2005年に発売された"20th Anniversary Box"と同内容による廉価版。ただ、この由緒正しい(?)絵柄でのパッケージは初なので、それだけでコレクター価値は高いのかもしれません。

「アスランのために」(膝まつく)

「アスランのために」(膝まつく)