Our Planet | Teaser [HD] | Netflix

□ Our Planet (『私たちの地球』)

>> https://www.netflix.com/title/80049832

All episodes will be released on 5 April 2019.

Executive producer(s)

Alastair Fothergill

Keith Scholey

Colin Butfield

Music

Steven Price

The Philharmonia Orchestra, London

Song

"In This Toghther"

Steven Price & Ellie Goulding

Production company(s)

Silverback Films

World Wide Fund for Nature

From the creator of "Planet Earth," "Our Planet" series takes viewers on an unprecedented journey through some of the world's most precious natural habitats, narrated by Sir David Attenborough.

『Our Planet (私たちの地球)』Netflixのネイチャーシリーズ。”Planet Earth” (BBC)への解答編だとされる今シリーズは、気候変動が地球上の自然や動物たちに与えている影響を含め、人間たちの営みと生態系への関係性によりフォーカスしたもの。

怜悧なまでに美しい映像によって記録された映像はアーカイブの域を超えている。地球の自然環境や動物の生態と、気候変動、エネルギー・資源問題の関わりを描く一大叙事詩。

In This Together (Music From "Our Planet") / Steven Price & Ellie Goulding

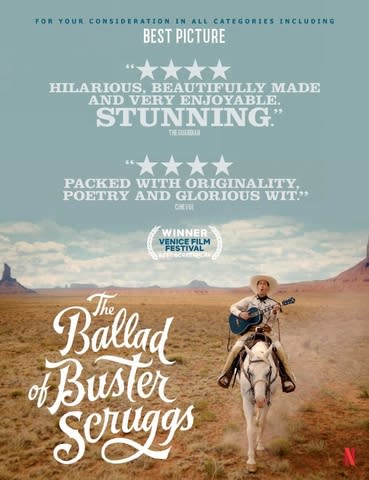

□ Other Movies.

『ROMA』Netflixで視聴。光の濃淡で描かれる、今や形なき家族の肖像。時代の波の大きなうねりと人の営み。そこは死と誕生とが鬩ぎ合い、満ち欠けを紡ぎ出している。私たちは身を寄せ合って尚、埋めきれない孤独を抱えている。全編を通じ長回しやパンフォーカスを多用し、パノラミックに描かれている。

『A Monster Calls (怪物はささやく)』iTunesで視聴。肉親との別れ、人の感情の複雑性に共感を呼び込んだ本作。引き止められない、受け入れたつもりになっていたものに、それでも抗いたい、縋りたいという本心。それを口にすることがどんなに辛いことでも、行動に移すだけで、真実は見え方を変えていく

『Love Death & Robots』Netflixで視聴。 エログロサイバーパンクからハードSFまで18話の短編からなるアニメーション。単体では商業ベースに乗せるには難しいだろうカッティングエッジな作品だが、むしろ表現媒体ではなく作劇手法に注目すべき新規性がある。David Fincher監督のトリムが優秀なのか。

『CHEF’s TABLE』Netflixで視聴。なんだかんだ入院中に空いた時間で全部見てしまった。一話毎に特定の料理人にスポットをあて、その生い立ち、文化的人種的背景から、どのように『料理』を自己表現の手段にしていったのかを綴る。獣医さんになりたかった食肉職人のエピソードは本当に皆に見てほしい

『バーベキューの世界』Netflixで視聴。世界各国の肉焼き文化と、そこに住んでいる人々の暮らしと美学にスポットをあてたドキュメンタリー。命あるものをし、頂くということ。食を共にする家族や、異人種との共通言語。日本からは「焼き鳥」が紹介。スウェーデンの携帯BBQセット日本でも流行れ!

『The Highwayman (ザ・テキサスレンジャーズ)』Netflixで視聴。主演2人の燻し銀の演技が見応え有り。Thomas Newmanのアンビエント調の音楽も要チェック。「マノス・アリバス」それは、資本主義化の中で複雑・混迷・抽象化する時代に、互いの正義が容赦なく牙を剥く転換点だったのかもしれない。

https://www.netflix.com/title/80200571

『Hell or High Water(最後の追跡)』Netflixで視聴。Jeff Bridgesの『果ての3部作』二作目。銀行の悪どい融資によって困窮に陥った家族の復讐劇を描いた筋立てだが、彼らはいわゆる「義賊」ではない。時代や環境に爪痕を残し、本当に報いを受けさせるべきは誰なのか。

https://www.netflix.com/title/80108616

『Hold the Dark (ホールド・ザ・ダーク そこにある闇)』Netfilxで視聴。アラスカの広大な雪原と、村の閉鎖的な情景が印象的。あえて真相へと理解を寄せ付けない構成。ルールや慣習、社会性に抗える苛烈な情念へのエレジーとも言うべき本作の顛末は、理解や共感に至る事さえ烏滸がましいと思わせる。

『The Ritual (リチュアル: いけにえの儀式)』Netflixで視聴。POVではないが、所謂ブレアウィッチ・コンプレックスな作品の一つ。呪術的ガジェットの雰囲気に酔い、静止画のように不気味な森のカットも美しい。葛藤の克服が難局の超越に繋がるSF的な要素も楽しめるが、メッセージは至ってシンプルだ。

Exploring three incredible gardens in this extraordinary Israeli mansion - BBC

『The World's Most Extraordinary Homes; Season 2 part B』Netflixで視聴。世界中の前衛的な住宅建築を訪れるシリーズ。イスラエル編の伝統建築と最先端アーキテクトの融合がとても面白い。

『Annihilation (アナイアレイション-全滅領域)』★★★★☆ Netflixで視聴。原作・映画共に、SFとしての新表現に果敢に踏み出した作品で、評価が高いのも頷ける。根源には、私たち自身、遺伝子や己の正体に対し得体の知れない恐怖を抱えていることにある。人間の悲鳴を真似るクマが怖くてトラウマ。

『Unicorn Store(ユニコーン・ストア)』Netflixで視聴。Brie Larsonが監督・主演を務めるコメディ。ユニコーンが何らかのメタファーであるとか、寓話であるとか、そういうことではなくて、誰もが『本物』を望んでいるということ、本物を求めてきた道程に意味があるのだ。https://www.netflix.com/title/81034317

□ ディズニー社系列の動画配信サービス『Disney DELUXE』アプリ加入。今後展開予定の『Disney+』との競合はどうなるんだろう。STAR WARS・MARVEL関連のコンテンツが統合されたのは便利。画質もOK。カートゥーン以上に実写作品が充実してるのも嬉しい。ラプンツェル観ようっと。

>> https://itunes.apple.com/jp/app/id1438734951