先月、フランスのボジョレーワイン の生産者が来日した際に飲んだワインが目からウロコでした!

ボジョレーというと、日本では新酒の“ボジョレー・ヌーヴォー”としての知名度が非常に高いため、ヌーヴォー以外のボジョレーワインについては、印象が薄いかもしれません。

ですが、ボジョレーワインには、実はかなりの掘り出し物がある んです。

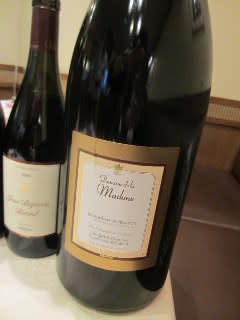

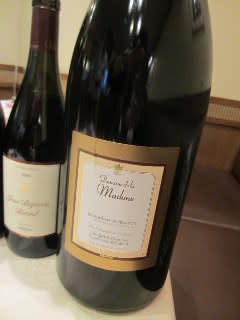

たとえば、 「ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌ」

Domaine de la Madone (France, Beaujolais)

ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌは、ヌーヴォーワインでも指名買いをするファンが多い造り手なので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。

ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌのヌーヴォーはたしかに美味しいですが、この造り手の真骨頂は通常のボジョレーワインにあると再認識しました。

ヌーヴォーだけでは、もったいない!

ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌの当主 ブルーノ・ベレールさん が来日

ブルーノさんは、ボジョレーのペレオン村で数百年に渡ってブドウ畑を所有するベレール家の当主であり、祖父の時に創設したドメーヌ・ド・ラ・マドンヌの当主でもあります。

ブルーノさんは3兄弟の長男で、醸造や輸出担当。

次男のオリビエさんは総務を、三男のフレデリックさんは栽培を担当と、3兄弟が力を合わせてドメーヌの運営にあたっています。

すべて自社畑、25ha。

「土地、セパージュを大事にしてブドウづくりをしている。よいワインをつくるには畑が大事」とブルーノさん。

ボジョレーには特別な10の生産地区があり、“クリュ”と呼ばれています。

ペレオン村は10のクリュの中に入っていませんが、11番めのクリュの最有力候補と言われています。

ペレオン村の土壌はブルイイと同じ性格で、また、フルーリーにも同じ土壌が見られることから、ワインの味わいはフルーリーによく似ている(豊かな芳香、果物の風味にあふれ、飲みやすい魅力的なワイン)と言われるそうです。

実は、ドメーヌのスタンダードキュヴェである 「Beaujolais Villages le Perron Tradition 2013」 を飲んだ時、フルーリーに似ている!と思いました。

Beaujolais Villages le Perron Tradition 2013

自社畑のすべてのブドウをブレンドしてつくられる、基本キュヴェ。

色濃く、キレイな色調。熟したベリーの風味、スパイシーさが感じられ、非常にエレガントでジューシー。タンニンもキレイで軽やかで、心地よいワインです。ヌーヴォーによく現れる臭みがまったくない!ふっくら果実がおいしくて、これは驚き!

参考上代2100円って、嬉しくないですか?

ボジョレーは高さ250mくらいの丘が多い地域ですが、ペレオン村のマドンヌの畑は、より高い325~525mの位置にあります。

標高が高いと、実はゆっくりと成熟します。また、ドメーヌのポリシーとして、完全に熟した実を収穫するので、他の生産者よりも1、2週間遅い収穫となるそうです。

ただし、畑の標高や向きによってブドウの成熟に差が出るため、収穫は3~7回くらいに分けて行ない(年により変わります)、醸造も別々に行ないます。

醸造の前に重要なのが、収穫したブドウの選果で、マドンヌでは厳しい選果を行なっています。

ブルーノさんたちのお父さんはすでに引退していますが、85歳になる今も元気で、選果台の前に陣取っているそうです。ブドウへの思い入れがわかりますよね。

Beaujolais Villages Cuvee Futs de Chene 2011

フット・ド・シェーヌ はトラディションの上級キュヴェで、マロラクティック発酵と熟成を樽で行なっています。

アロマが複雑で、官能的。ジューシーで、ふくよかな口当たりが柔らかく、やさしい、繊細なタッチの赤ワインです。味わいにも複雑味があり、いい感じに美味しい!これもガメイ100%なんですよね…。私たちが思い浮かべるガメイのワインとは、まったく違います。

参考上代3000円。素敵

Beaujolais Villages Cuvee Jean Baptiste Bererd 2009

マドンヌの創設者であるジャン・バティスト(ブルーノさんの祖父)に敬意を表し、わずか1haの特別な畑のブドウからつくられる最上級キュヴェ。毎年は生産されません。

色濃く、エキス分も濃縮し、濃密なワインですが、アグレッシブさはまったく見られません。ベルベットのようにしなやかに絡みついてきます。おお!これも素晴らしい!

ここまで手をかけられてつくられたワインなのに、参考上代3300円。

どれも、ヌーヴォーのガメイのイメージとはまったくかけ離れたボジョレーワインたちです。

なぜ、こんなにエレガントでおいしいんでしょう?

前述したように、しっかり熟したブドウを収穫していること、選果を厳しく行なっていること、に加え、収量を低く制限すること、できる限り自然に近い栽培を行なうことも、ブドウのクオリティーを高めています。

ブドウの質が高くなると、ワインのクオリティーも高くなりますからね。

そしてもうひとつは、マドンヌの“畑”にあります。

土壌の性質を見極め、そこから得られるブドウにとって最高のワインづくりを行なっています。

基本的な土壌は、バラ色の花崗岩土壌になります。

例えば、ボジョレー・ヌーヴォーは、丘の下の谷になる部分(それでも標高300m)になる砂地の畑のブドウを使い、よりフルーティーに仕上げています。

トラディションは、7~8のキュヴェをアッサンブラージュします。

「谷の上の砂利質土壌のものも、谷の下の砂質土壌のフルーティーなものも、常にバランスを考えながらアッサンブラージュしている」とブルーノさんは言います。

Cuvee Futs de Cheneは、最良のテロワールのセレクションのアッサンブラージュです。

Cuvee Jean Baptiste Bererdは最良の最良で、Cuvee Futs de Cheneは中程度のセレクションとのこと。

ただし、「ブルゴーニュと同じ長熟するワインをつくろう!」というコンセプトの下、Cuvee Futs de Cheneはつくられています。

Cuvee Jean Baptiste Bererdは、標高500mの高い丘の南向き斜面、小石が多い土壌の畑のブドウを使用します。スパイシーでタンニンが豊富なワインになるからです。

1998年が最初のヴィンテージでした。

2009年はこれまでのベストのヴィンテージだそうですよ。

いずれも醸造はブルゴーニュ式で行ない、ボジョレー式のマセラシオン・カルボニックは行ないません。

酵母はドイツの培養酵母で、ニュートラルな性質のものを使います。

ブドウにリスペクトしたいこと、野性酵母は不安があることが、培養酵母を使う理由です。

そうそう、畑の話に戻りますが、谷の西側の土壌が粘土が多く、ガメイには向かないため、ガメイを引き抜き、シャルドネを植えることにしました。下は花崗岩で、表土が粘土の土壌です。

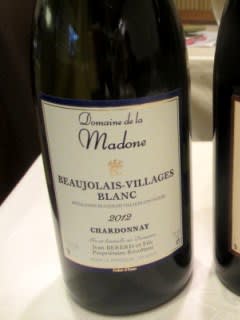

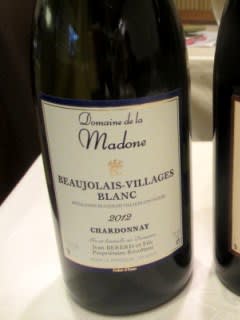

Beaujolais Villages Blanc 2012

この白ワインはブルーノさんの代になってからのものです。

イエローが色濃く、味わいも濃密。色の濃さと味わいの濃さは、よく熟したブドウを収穫しているからだそうです。

まろやかでリッチ、フルーツのニュアンスが濃く、しっとりとしたテクスチャーのワインです。樽のニュアンスは感じますが、エレガント系。酸はやや穏やかでしょうか。バターを使った料理に似合いそうです。参考上代2500円

ブルゴーニュの南の地で、ガメイでグランヴァンをつくりたい。

生産者の個性が現れているワインをつくりたい、というのがブルーノさんの願い。

さらにブルーノさんの言葉が続きます!

飲んで楽しんでもらえるワイン

ボトルの中に太陽を感じてもらえるワイン

畑とワインのバランスがとれたワイン

タンニンが繊細でフィネスがあり、エレガントさのあるワイン。

フィネスを出すため、マセラシオンの間はルモンタージュを少なくし、ブドウにダメージを与えないように、丁寧に扱っている、等々。

「大変な作業だが、バランスを探すために20年かかった」

だから、マドンヌのワインは、ブルゴーニュグラスで飲むのがオススメだそうです。

また、マドンヌのボジョレは熟成させてもおいしく飲める

トラディション1999年ヴィンテージのマグナム!

複雑で官能的なブーケ、しなやかで深みのある味わいは、ブルゴーニュを思わせます。

でも、ブルゴーニュとは違った風味があります。

「マドンヌの谷、マドンヌのワインを誇りに思っている」とブルーノさん。

そう自信を持って言われるのも、大いに納得。

マドンヌのボジョレーは飲む価値大

しかも、プライスがまた嬉しいじゃないですか!

食事と一緒にいただくと、さらにおいしさアップ!

これについては、また改めて。

(輸入元:株式会社ミレジム)

ボジョレーというと、日本では新酒の“ボジョレー・ヌーヴォー”としての知名度が非常に高いため、ヌーヴォー以外のボジョレーワインについては、印象が薄いかもしれません。

ですが、ボジョレーワインには、実はかなりの掘り出し物がある んです。

たとえば、 「ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌ」

Domaine de la Madone (France, Beaujolais)

ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌは、ヌーヴォーワインでも指名買いをするファンが多い造り手なので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。

ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌのヌーヴォーはたしかに美味しいですが、この造り手の真骨頂は通常のボジョレーワインにあると再認識しました。

ヌーヴォーだけでは、もったいない!

ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌの当主 ブルーノ・ベレールさん が来日

ブルーノさんは、ボジョレーのペレオン村で数百年に渡ってブドウ畑を所有するベレール家の当主であり、祖父の時に創設したドメーヌ・ド・ラ・マドンヌの当主でもあります。

ブルーノさんは3兄弟の長男で、醸造や輸出担当。

次男のオリビエさんは総務を、三男のフレデリックさんは栽培を担当と、3兄弟が力を合わせてドメーヌの運営にあたっています。

すべて自社畑、25ha。

「土地、セパージュを大事にしてブドウづくりをしている。よいワインをつくるには畑が大事」とブルーノさん。

ボジョレーには特別な10の生産地区があり、“クリュ”と呼ばれています。

ペレオン村は10のクリュの中に入っていませんが、11番めのクリュの最有力候補と言われています。

ペレオン村の土壌はブルイイと同じ性格で、また、フルーリーにも同じ土壌が見られることから、ワインの味わいはフルーリーによく似ている(豊かな芳香、果物の風味にあふれ、飲みやすい魅力的なワイン)と言われるそうです。

実は、ドメーヌのスタンダードキュヴェである 「Beaujolais Villages le Perron Tradition 2013」 を飲んだ時、フルーリーに似ている!と思いました。

Beaujolais Villages le Perron Tradition 2013

自社畑のすべてのブドウをブレンドしてつくられる、基本キュヴェ。

色濃く、キレイな色調。熟したベリーの風味、スパイシーさが感じられ、非常にエレガントでジューシー。タンニンもキレイで軽やかで、心地よいワインです。ヌーヴォーによく現れる臭みがまったくない!ふっくら果実がおいしくて、これは驚き!

参考上代2100円って、嬉しくないですか?

ボジョレーは高さ250mくらいの丘が多い地域ですが、ペレオン村のマドンヌの畑は、より高い325~525mの位置にあります。

標高が高いと、実はゆっくりと成熟します。また、ドメーヌのポリシーとして、完全に熟した実を収穫するので、他の生産者よりも1、2週間遅い収穫となるそうです。

ただし、畑の標高や向きによってブドウの成熟に差が出るため、収穫は3~7回くらいに分けて行ない(年により変わります)、醸造も別々に行ないます。

醸造の前に重要なのが、収穫したブドウの選果で、マドンヌでは厳しい選果を行なっています。

ブルーノさんたちのお父さんはすでに引退していますが、85歳になる今も元気で、選果台の前に陣取っているそうです。ブドウへの思い入れがわかりますよね。

Beaujolais Villages Cuvee Futs de Chene 2011

フット・ド・シェーヌ はトラディションの上級キュヴェで、マロラクティック発酵と熟成を樽で行なっています。

アロマが複雑で、官能的。ジューシーで、ふくよかな口当たりが柔らかく、やさしい、繊細なタッチの赤ワインです。味わいにも複雑味があり、いい感じに美味しい!これもガメイ100%なんですよね…。私たちが思い浮かべるガメイのワインとは、まったく違います。

参考上代3000円。素敵

Beaujolais Villages Cuvee Jean Baptiste Bererd 2009

マドンヌの創設者であるジャン・バティスト(ブルーノさんの祖父)に敬意を表し、わずか1haの特別な畑のブドウからつくられる最上級キュヴェ。毎年は生産されません。

色濃く、エキス分も濃縮し、濃密なワインですが、アグレッシブさはまったく見られません。ベルベットのようにしなやかに絡みついてきます。おお!これも素晴らしい!

ここまで手をかけられてつくられたワインなのに、参考上代3300円。

どれも、ヌーヴォーのガメイのイメージとはまったくかけ離れたボジョレーワインたちです。

なぜ、こんなにエレガントでおいしいんでしょう?

前述したように、しっかり熟したブドウを収穫していること、選果を厳しく行なっていること、に加え、収量を低く制限すること、できる限り自然に近い栽培を行なうことも、ブドウのクオリティーを高めています。

ブドウの質が高くなると、ワインのクオリティーも高くなりますからね。

そしてもうひとつは、マドンヌの“畑”にあります。

土壌の性質を見極め、そこから得られるブドウにとって最高のワインづくりを行なっています。

基本的な土壌は、バラ色の花崗岩土壌になります。

例えば、ボジョレー・ヌーヴォーは、丘の下の谷になる部分(それでも標高300m)になる砂地の畑のブドウを使い、よりフルーティーに仕上げています。

トラディションは、7~8のキュヴェをアッサンブラージュします。

「谷の上の砂利質土壌のものも、谷の下の砂質土壌のフルーティーなものも、常にバランスを考えながらアッサンブラージュしている」とブルーノさんは言います。

Cuvee Futs de Cheneは、最良のテロワールのセレクションのアッサンブラージュです。

Cuvee Jean Baptiste Bererdは最良の最良で、Cuvee Futs de Cheneは中程度のセレクションとのこと。

ただし、「ブルゴーニュと同じ長熟するワインをつくろう!」というコンセプトの下、Cuvee Futs de Cheneはつくられています。

Cuvee Jean Baptiste Bererdは、標高500mの高い丘の南向き斜面、小石が多い土壌の畑のブドウを使用します。スパイシーでタンニンが豊富なワインになるからです。

1998年が最初のヴィンテージでした。

2009年はこれまでのベストのヴィンテージだそうですよ。

いずれも醸造はブルゴーニュ式で行ない、ボジョレー式のマセラシオン・カルボニックは行ないません。

酵母はドイツの培養酵母で、ニュートラルな性質のものを使います。

ブドウにリスペクトしたいこと、野性酵母は不安があることが、培養酵母を使う理由です。

そうそう、畑の話に戻りますが、谷の西側の土壌が粘土が多く、ガメイには向かないため、ガメイを引き抜き、シャルドネを植えることにしました。下は花崗岩で、表土が粘土の土壌です。

Beaujolais Villages Blanc 2012

この白ワインはブルーノさんの代になってからのものです。

イエローが色濃く、味わいも濃密。色の濃さと味わいの濃さは、よく熟したブドウを収穫しているからだそうです。

まろやかでリッチ、フルーツのニュアンスが濃く、しっとりとしたテクスチャーのワインです。樽のニュアンスは感じますが、エレガント系。酸はやや穏やかでしょうか。バターを使った料理に似合いそうです。参考上代2500円

ブルゴーニュの南の地で、ガメイでグランヴァンをつくりたい。

生産者の個性が現れているワインをつくりたい、というのがブルーノさんの願い。

さらにブルーノさんの言葉が続きます!

飲んで楽しんでもらえるワイン

ボトルの中に太陽を感じてもらえるワイン

畑とワインのバランスがとれたワイン

タンニンが繊細でフィネスがあり、エレガントさのあるワイン。

フィネスを出すため、マセラシオンの間はルモンタージュを少なくし、ブドウにダメージを与えないように、丁寧に扱っている、等々。

「大変な作業だが、バランスを探すために20年かかった」

だから、マドンヌのワインは、ブルゴーニュグラスで飲むのがオススメだそうです。

また、マドンヌのボジョレは熟成させてもおいしく飲める

トラディション1999年ヴィンテージのマグナム!

複雑で官能的なブーケ、しなやかで深みのある味わいは、ブルゴーニュを思わせます。

でも、ブルゴーニュとは違った風味があります。

「マドンヌの谷、マドンヌのワインを誇りに思っている」とブルーノさん。

そう自信を持って言われるのも、大いに納得。

マドンヌのボジョレーは飲む価値大

しかも、プライスがまた嬉しいじゃないですか!

食事と一緒にいただくと、さらにおいしさアップ!

これについては、また改めて。

(輸入元:株式会社ミレジム)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます