6月11日

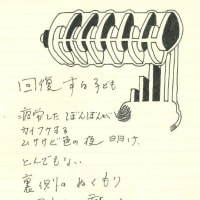

小学校から高校はじめまで漫画を描いていました。

ほとんど手元に残っていません。が、大学時代の落書きはなんとなくとってあるので、その中からなにか拾って、その絵について書いたり、その絵にまつわるものについて書いてみようと思いました。

最初は、カミュです。

カミュを最初に読んだのは、高一のとき。「異邦人」。感動しました。

誰でもそうだと思うのですが、自分が言いたくて言えなかったことが、ここに書いてあると思いました。

今の言葉で言えば、「文脈」ということになるのかもしれませんが、ふだん誰もが、世間の文脈に従って生きている。日常は文脈のかたまりで、その文脈を乱すと、多くの人から非難されてしまう。しかし、その「文脈」がそれほど大事なものなのか。いや、それには深い意味はなく、習慣と怠惰の凝り固まったものでしかないのではないか。

ムルソーは、文脈の乱れを気にすることなく、ある瞬間の、自分の心を微分した接線の傾きに忠実に生きる。その結果、処刑される。

初読から何年も経って、この小説が「郵便配達は二度ベルを鳴らす」の影響下に書かれたと知って、なるほどと思いました。

「郵便配達~」の主人公は一言で言えばヤクザ者で、ムルソーはもっと普通のインテリ青年ですが、たしかに根底ではつながっています。

「異邦人」を皮切りに、サルトルやニーチェに近づくようになったのでその影響はとても大きかったと思います。

このように、高校時代、カミュはその「異邦人」という衝撃的作品の天才作者として、まず、私の中で神格化されました。

そのつぎに、カミュをもっと深く読むようになったのは、大学時代、卒論を書くときで、このときは、「反抗的人間」を含めてさまざまなものを読み、考えました。

極端にいうと、私はその頃、サルトルのほうをすぐれた思想家と考えていました。

高校時代、「世間の常識を否定している」という点で、カミュとサルトルに区別はなく、二人とも実存主義者だと思っていました。

実存主義の根っこはなにかと言えば、「人間には作り手(神)がいない」ということであり、スプーンがスプーンの役を果たすように作られているようにはできていない。つまり、人間には本性はない、人間は根源的には意味のない存在である、ということです。

だからこそ、人間は行動を自分で選びとって、自分を作っていくわけで、その選択には責任を持つ。それが実存主義です。

しかし、カミュは「反抗的人間」の中で人間の「本性」を見つけてしまっている、と、この時期(大学5年生の頃)気づきました。カミュは「私は実存主義者ではない」と言っていましたが、たしかにそのとおりだったのです。

以下「反抗的人間」から。

「反抗を分析すると、少なくとも、古代ギリシャ人が考えていたように、人間の本性というものが存在するのではないか、という推測に導かれる。これは近代思想の仮定には反する。自己の裡(うち)に、保存すべき永遠的なものがないとしたら、なぜ反抗するのだろうか? 奴隷が立ち上がるのは、同時に、すべての人たちのためにである。そのとき彼は、そのような指図を受けて、彼だけのものではなく、彼を侮辱し、圧迫する者まで含めて万人がひとしく以前から保有している、共通の何物かが、彼のうちで否定される、と判断したのである。」

こう引用してみればかっこいいのですが、この気づきから生まれるのは、結局、紋切り型のヒーローでしかない。「ペスト」の戯曲化ともいえる「戒厳令」の主人公・ディエゴは、「僕の人生なんかなんでもない。だいじなのは、ぼくが生きる理由なのだ。ぼくは犬とはちがう。」と言い、擬人化された、街の独裁者・ペストに立ち向かう。それは、芝居の最中には、見ていておそらく感動的なのかもしれませんが、冷静に考えてみれば、とても古くさい、メロドラマのパターンとも感じられる。

もちろん、思想家ではなく、芸術家であるカミュは、劇中の乞食・ナダ(虚無)に、ディエゴは犬死にした、と言わせているし、ただのお涙ちょうだい劇にはなっていないわけですが。

それにしても、ディエゴは「ペストにより、人間の本性が否定されようとしている。ペストを滅ぼすことが正義だ」という観念にしたがって行動し、死ぬわけで、これは、カミュ初期の「シーシュポスの神話」で説かれていることと明らかに矛盾しています。

「いやそれは希望というよりはむしろ欺瞞だ。生そのもののために生きるのではなくて、生を超えたなんらかの偉大な観念、生を純化し、生にひとつの意義をあたえ、そして生を裏切ってしまう偉大な観念のために生きている人びとの欺瞞なのだ」(「不条理な論証」より)

この矛盾、堂々巡りのような思想の変遷は、当時の時代背景、予想外の人気・評価、サルトルのようなすごすぎる論敵の存在など、多くの要因から引き起こされたものだったと思います。「異邦人」が世間的に無視され、どこか田舎の教師として生活しながら、趣味的に創作を続けていたら、カミュはきっとおそろしい傑作の群れをこの世に残していったに違いありません。でも、そういう運命ではなかった。「転落」を読むと、その自己反省の正直さに「異邦人」とはちがう衝撃を受けます。また、最近になって「カミュ伝」を読み、またこの人について違うイメージを持つことができました。高校時代の神格化されたイメージとはまったく違う、人間的な、どちらかというと弱い人のイメージ。

学生でなくなってからは、カミュの本は、ドストエフスキーや、ニーチェやパスカルほどには手に取ることがなくなりました。その事実を見ると、カミュは、青春期に必要な作家だった、ということになるのかもしれません。が、先日、古典新訳文庫から「転落」の新訳が出ました。これは、新潮文庫の印象を打ち破るもので、「大人のための創作」だと感じました。その本が出た今年3月頃、ちょうど自分の人生に事件が起こり、まだ読了できていないのですが、一度ちゃんと途切れることなく読んでみたいと思っています。

小学校から高校はじめまで漫画を描いていました。

ほとんど手元に残っていません。が、大学時代の落書きはなんとなくとってあるので、その中からなにか拾って、その絵について書いたり、その絵にまつわるものについて書いてみようと思いました。

最初は、カミュです。

カミュを最初に読んだのは、高一のとき。「異邦人」。感動しました。

誰でもそうだと思うのですが、自分が言いたくて言えなかったことが、ここに書いてあると思いました。

今の言葉で言えば、「文脈」ということになるのかもしれませんが、ふだん誰もが、世間の文脈に従って生きている。日常は文脈のかたまりで、その文脈を乱すと、多くの人から非難されてしまう。しかし、その「文脈」がそれほど大事なものなのか。いや、それには深い意味はなく、習慣と怠惰の凝り固まったものでしかないのではないか。

ムルソーは、文脈の乱れを気にすることなく、ある瞬間の、自分の心を微分した接線の傾きに忠実に生きる。その結果、処刑される。

初読から何年も経って、この小説が「郵便配達は二度ベルを鳴らす」の影響下に書かれたと知って、なるほどと思いました。

「郵便配達~」の主人公は一言で言えばヤクザ者で、ムルソーはもっと普通のインテリ青年ですが、たしかに根底ではつながっています。

「異邦人」を皮切りに、サルトルやニーチェに近づくようになったのでその影響はとても大きかったと思います。

このように、高校時代、カミュはその「異邦人」という衝撃的作品の天才作者として、まず、私の中で神格化されました。

そのつぎに、カミュをもっと深く読むようになったのは、大学時代、卒論を書くときで、このときは、「反抗的人間」を含めてさまざまなものを読み、考えました。

極端にいうと、私はその頃、サルトルのほうをすぐれた思想家と考えていました。

高校時代、「世間の常識を否定している」という点で、カミュとサルトルに区別はなく、二人とも実存主義者だと思っていました。

実存主義の根っこはなにかと言えば、「人間には作り手(神)がいない」ということであり、スプーンがスプーンの役を果たすように作られているようにはできていない。つまり、人間には本性はない、人間は根源的には意味のない存在である、ということです。

だからこそ、人間は行動を自分で選びとって、自分を作っていくわけで、その選択には責任を持つ。それが実存主義です。

しかし、カミュは「反抗的人間」の中で人間の「本性」を見つけてしまっている、と、この時期(大学5年生の頃)気づきました。カミュは「私は実存主義者ではない」と言っていましたが、たしかにそのとおりだったのです。

以下「反抗的人間」から。

「反抗を分析すると、少なくとも、古代ギリシャ人が考えていたように、人間の本性というものが存在するのではないか、という推測に導かれる。これは近代思想の仮定には反する。自己の裡(うち)に、保存すべき永遠的なものがないとしたら、なぜ反抗するのだろうか? 奴隷が立ち上がるのは、同時に、すべての人たちのためにである。そのとき彼は、そのような指図を受けて、彼だけのものではなく、彼を侮辱し、圧迫する者まで含めて万人がひとしく以前から保有している、共通の何物かが、彼のうちで否定される、と判断したのである。」

こう引用してみればかっこいいのですが、この気づきから生まれるのは、結局、紋切り型のヒーローでしかない。「ペスト」の戯曲化ともいえる「戒厳令」の主人公・ディエゴは、「僕の人生なんかなんでもない。だいじなのは、ぼくが生きる理由なのだ。ぼくは犬とはちがう。」と言い、擬人化された、街の独裁者・ペストに立ち向かう。それは、芝居の最中には、見ていておそらく感動的なのかもしれませんが、冷静に考えてみれば、とても古くさい、メロドラマのパターンとも感じられる。

もちろん、思想家ではなく、芸術家であるカミュは、劇中の乞食・ナダ(虚無)に、ディエゴは犬死にした、と言わせているし、ただのお涙ちょうだい劇にはなっていないわけですが。

それにしても、ディエゴは「ペストにより、人間の本性が否定されようとしている。ペストを滅ぼすことが正義だ」という観念にしたがって行動し、死ぬわけで、これは、カミュ初期の「シーシュポスの神話」で説かれていることと明らかに矛盾しています。

「いやそれは希望というよりはむしろ欺瞞だ。生そのもののために生きるのではなくて、生を超えたなんらかの偉大な観念、生を純化し、生にひとつの意義をあたえ、そして生を裏切ってしまう偉大な観念のために生きている人びとの欺瞞なのだ」(「不条理な論証」より)

この矛盾、堂々巡りのような思想の変遷は、当時の時代背景、予想外の人気・評価、サルトルのようなすごすぎる論敵の存在など、多くの要因から引き起こされたものだったと思います。「異邦人」が世間的に無視され、どこか田舎の教師として生活しながら、趣味的に創作を続けていたら、カミュはきっとおそろしい傑作の群れをこの世に残していったに違いありません。でも、そういう運命ではなかった。「転落」を読むと、その自己反省の正直さに「異邦人」とはちがう衝撃を受けます。また、最近になって「カミュ伝」を読み、またこの人について違うイメージを持つことができました。高校時代の神格化されたイメージとはまったく違う、人間的な、どちらかというと弱い人のイメージ。

学生でなくなってからは、カミュの本は、ドストエフスキーや、ニーチェやパスカルほどには手に取ることがなくなりました。その事実を見ると、カミュは、青春期に必要な作家だった、ということになるのかもしれません。が、先日、古典新訳文庫から「転落」の新訳が出ました。これは、新潮文庫の印象を打ち破るもので、「大人のための創作」だと感じました。その本が出た今年3月頃、ちょうど自分の人生に事件が起こり、まだ読了できていないのですが、一度ちゃんと途切れることなく読んでみたいと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます