[記事、註記の内容追加:1月3日18.57]

私の暮す旧「出島村男神集落」界隈では、石に彫られた仏様を数多く見かける。

今は、その多くが墓地などにまとめられているが、おそらくあちらこちらから集められたか、あるいは各墓地の「近代化」にともなって集められたか、そのどちらかなのではないかと思う。

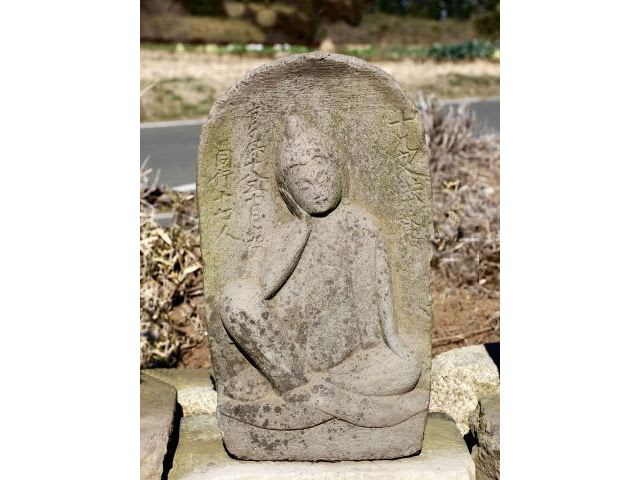

上の写真は、その一つ。

仏様を挟んで、右に「十九夜供養」、左には「享保十八年十月十九日、同行十四人」と読める。

「十九夜」というのは「十九夜講」であるらしい。そして、十九夜には如意輪観音に願いをかけたという。だから、この仏様は、「如意輪観音」と思われる。とても柔和ないい顔をしている。

昔から「月待ち」という行事が人びとの間で広く行われていたという。「十五夜」はよく知られているが、他に「十三夜」「十九夜」「二十三夜」など。このうち「二十三夜」は男の、あとの大半が女性の行事で、集落の人びとがその日に集まり、仏様に願をかけたりしたとのこと(近くで、「十三夜・・」「二十三夜・・」の石碑もよく見かける)。

「十九夜」講は、集落の若い女性が安産を願う集まりだとも言われている。そのときの仏様が「如意輪観音」。「如意輪」とは「思いのままに願いをかなえる宝珠」という意味。

ただ、「享保十八年」というのが気にかかる。なぜなら、あたりで見かける石仏に刻まれている年号に、「享保」、それに「天明」が多いからである。

「享保」年間というのは、西暦で1716年から1735年にあたる。徳川八代・吉宗の時代である。

そして、調べてみると、享保16年の冬から気候が不順で、翌年の享保17年(1732年)が、後に「享保の大飢饉」と呼ばれる年なのだ。

「享保の大飢饉」は、梅雨時から長雨・冷夏が二ヶ月以上にわたって続き、主に関西、特に瀬戸内の凶作が著しかったと言われている。

当然、関東地域がその影響を蒙らないわけがない。なぜなら、今でも茨城は、冬の終わりから梅雨時ごろ、東海上からの北東気流の影響を受けやすい地域。オホーツクから流れ下る海流起源の冷たい北東風が吹きつけ、寒い夏になる場合がある。いわゆる「冷害」は、この北東気流によるのであり、東北ではこれを「やませ」と呼んで忌み嫌っている。

「男神」は、稲作主体の集落である(12月7日の「屋敷構え-3」で紹介の一帯が中心)。

註 「茨城県の地名」(平凡社)によると、男神村は「天正期以降佐竹藩、

慶長7年(1602年)佐竹氏が秋田に移封後は水戸藩領となるも、

正保3年(1646年)以降は天領。元禄郷帳では村高117石余。

享保13年(1728年)の人数44人、宝暦9年(1759年)の戸数14、

人数63」とある。

おそらく、石仏がつくられた享保十八年の前年、つまり「大飢饉」の年、ここでも亡くなられた方々(多分、幼い子どもたち)がおられたのではなかろうか。

その供養のための石仏だったのでは。日ごろの「十九夜」講で、石仏をつくるとは考えられない。

「同行十四人」というのは、註記したデータから考えて、集落を構成する各戸と解釈できるのではなかろうか。

そして石仏に多い「天明」。これも飢饉の年。天明3年(1783年)の、主に東北地域を襲った飢饉である。少し他の石仏を調べてみようと思う。