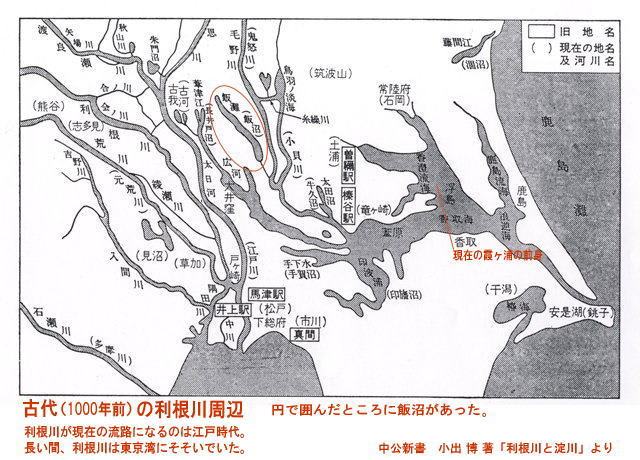

茨城県南部~埼玉県一帯は、古代、関東平野を囲む山地から流れ出る河川によって、いわば水浸しの地帯であった。上掲の図は、古代の利根川周辺の推定図。

しかし、水浸しであることは、逆に言うと、水さえ引けば肥沃な地になることを意味していた。

このことに着目したのが徳川。

肥沃な地の少なくなった(開拓されつくした)関西・近畿よりも、広大な関東平野の将来性を見据えたのである。これが幕府を関東平野に置いた最大の理由。

註 なぜ江戸が中枢に選ばれたか、については、いずれ。

徳川は、元は関東、今の群馬県太田市世良田(せらだ)が発祥の地。いわゆる「東国の武士」、土豪であった。関東山地の縁の肥沃な地で土豪にのし上がったのである。

だから、同地にも東照宮がある(世良田東照宮)。

註 新田義貞もこのあたりの出。「新田」と言う地名も存在する。

新田(にった)すなわち新田=開拓して生まれた農地。

太田市をはじめとする群馬県邑楽(おうら)郡一帯は、自然地形に恵まれた肥沃な土地。そこから南へ開拓をすすめ、そこでの生活を通して、土地の利用、水の利用:利水の技・知恵を身につけていたらしい。

それゆえ、徳川は、有能な「技術者」:「地方功者」を重用し、多くの人物を集め、そして、彼らこそが徳川幕府の礎を固めたと言っても過言ではない。

おそらく、飯沼干拓にあたっても、坂野家たち篤農家を援けた「地方功者」がいたのではないだろうか。

註 「地方功者(ぢかたこうしゃ)」(巧者とも書く)

については、「地方功者(ぢかた こうしゃ)」・・・・「経済」の原義参照。

ここでは、谷和原村、伊奈町周辺(現、つくばみらい市)の、

水のない一帯に灌漑用水を敷設することによる開拓。

飯沼では、逆に排水路の整備による開拓(干拓)。

いずれも「水」に対する卓抜した「技・知恵」がなければできない。

現代のような「理論」も機材もなかった時代の話。

江戸の末、明治の初めでも、関東平野南部には、多くの湖沼が残っていたらしい(場所によると、大正・昭和になっても湿地だったという)。

今では、平野のいたるところが居住地になってしまっているが、そうなったのは、ごく最近のことなのだ。