「註記追加 7.22][文言追加 7.27、改訂10.01]]

先回、「在来工法」の架構図を載せましたが、そのうちの図28の「い」の箇所の仕口について質問がありました。

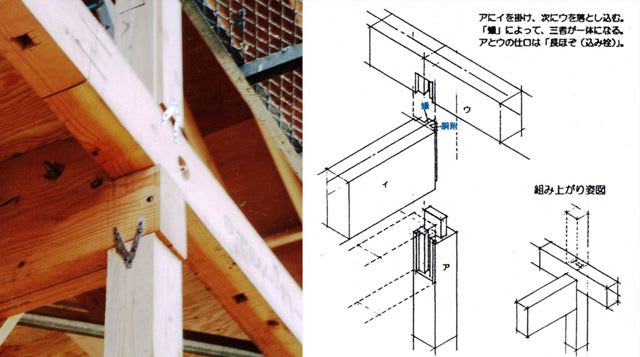

この図は、大分前に、私が「危険な仕口」として写真を例示した箇所に相当します(下記参照)。その写真を、上に再掲しました(正確に言うと、写真は、図28の「は」に同じですが、上階の柱があるかないかが違うだけで、基本は「い」と同じです)。[文言追加 7.27、改訂10.01]

註 「『在来工法』は、なぜ生まれたか-1」

こういう箇所は、つまり、下階の「柱」が「梁」を受け、その上に「桁」が載るような納めになる箇所は、往々にして妻面でも起きることがあります。

そのような場合、「図28」のような方法は、「真壁」つくりでは見苦しくて使えません。

第一、「桁」は「柱」の「枘」で取付くことになりますが、まともな「枘」をつくると「桁」の「枘孔」が簡単なことで飛んでしまいますから、「小根枘」にすることになります。当然、確実ではありません。

註 なお、似たような場面で、

下階には「柱」がなく、「桁」が先行して「梁」が架かり、

そこに上階の「柱」が立つ、という場合もあります。

そのとき、図28の方法でゆけば、

「桁」に小口を見せて「梁」が載り、「梁」に「柱」を立てる

納まりになるのではないでしょうか。

私が大工さんに教わったこのような箇所の納め方は、右図のような方法で、小口を見せません。

この方法は、「桁」の小口に、「胴附」を設けた「蟻」を全断面に刻み、先ず下階の「柱」の所定位置に架けます。

この段階では、かなり危なっかしい状態です。なぜなら、「梁」に荷が掛かれば多少でも反りますから、小口は「柱」からはずれようとする(浮き上がろうとする)からです。

そこへ、[「胴附」を設けた「蟻」型]の逆型を所定寸法で側面に刻んだ「桁」を落し込み、「柱」の「長枘」へ納めます。

こうして「桁」が「梁」に納まり、下階の「柱」に取付くと、下階の「柱」と「梁」「桁」は一体になり、「梁」も安定します。小口が「桁」で押さえ込まれるからです。

当然、見えがかりもよくなります。

その気になって見てみると、昔の建物ではよく見かける納まりです。

これまでの私の経験では、架構は安定して、金物の補強はまったく不要です。

註 「註記追加 7.22]

なお、小口を表す納め方もあります。

「梁」を、前面にまで持ち出す方法です。

その場合は、いわゆる「折置」になり、仕口は簡単です。

すなわち、「梁」を「柱」に「長枘差し」で載せ、

「桁」は「梁」に「渡り腮」で架けます。

「梁」の小口を堂々と表わすのです。

平滑な大壁にするには適しません。

また、

倉・蔵などで「棟束」を立てる「桁」(「牛梁」「地棟」などと呼ぶ)を、

「束」なしで架けたいようなときに、

「桁」にかかる荷重で仕口がはずれにくいように、

両妻の「梁」に「桁」を「渡り腮」で架けます。

「渡り腮」の方が、「蟻掛け」よりも はずれにくいからです。

「桁」の小口が、妻面に堂々と表れます。

蔵でよく見かけます。

刻みは、「胴附」を設けた「蟻」型を精度よく刻めばよく、難しい仕事ではありません(機械加工が可能です)。

なお、この納まりは、「は」の箇所にも使えます。

「構造用教材」のような納まりが行なわれるようになった理由は、軸組には「耐力壁:筋かい」さえあれば他はどうでもいい、という「誤解」が広まり、加えて、すべて隠すつくり:大壁つくりが増えたからと考えられます。

註 「ろ」は「三方差」を使えば、きれいに、確実に納まります。

「名称」については、「胴附」付「蟻掛け」+「蟻落し」と言えばよいのではないでしょうか。

私は、名称、呼称、俗称ではなく、設計図には「分解図」を描くことにしています。

呼称は、人により、地域により異なり、図なら確実に伝わるからです。

学界の耐震の考え方を拝見しました。伝統構法で建ててもらってから、仕口に興味を持っています。しかし、素人から見ても、伝統の仕口のやり方を継承せずもっぱら金具で止めておけばよい、という考えとしか判断できません。こうした考えが主流だとしたら、本当に悲しい事です。

ブログを見させていただいたところ、滋賀県にお住まいのようですね。

羨ましいかぎりです。すばらしい建物がいっぱいある地域!

滋賀県建築士会では、お役所お奨めの「耐震診断」法を、昔からの工法でつくられた建物に、安易に適用するな、と言っていると聞きました。

あたりまえです。滋賀県は、「よき時代」の建物がたくさんあります。どれも、「耐震診断」にかけると、要耐震補強という「結果」になるはずだからです。

そのことを承知の上で事にあたれ、ということのようでした。

是非、いわゆる素人の方に、琵琶湖周辺にある江戸期~明治・大正・昭和初期に建てられた住居建築は、すばらしい技術で建てられている、ということを知っていただきたい、と思っています。

このブログでも、大分前に、近江八幡の町と旧・西川家、そしてヴォーリズの仕事を紹介させていただきました。

今後もどうぞお寄りください。

細い材で作らざるを得なかった時期の工夫が、存在理由を深く考慮せず、全く別の観点のみから制定された法律や指針、それを紹介する書物などにより、いつしか不適切な状況でそこかしこで使われるに至ったということでしょうか。悪貨が良貨を駆逐することの無いよう願います。

名称で伝えず分解図で伝えるというのは、俗称などで正しく伝わらない可能性を考えればもっともだと思いました。私の知り合いの大工さんは「桔木(はねぎ)」のことを「まねぎ」と言います。

このたび「茶臼」についてお尋ねしたのは、その知り合いの大工さんの作業場を訪れて刻みを見せていただいた時に「茶臼」と書かれた刻みがあり、それが前回・今回ご説明いただいた状況で使うものだったような気がし、よく思いだせなかったので質問いたしました。そちらについてはその大工さんにまた伺ってみます。

いつも質問に丁寧に答えて下さり、本当にありがとう御座います。

木材の性質を考えれば、このようなやり方を金物で補強してもほとんど無意味だ、ということです。

いろいろの「用語」をご存知のようですから、「素人」とはお見受けしません。

蛇足ながら、私は「用語から学ぶ」のではなく「理屈から学ぼうとする」クセがあります。いわば、「用語」は後から身に着いてくる・・。その方が「用語」の意味・謂れも分るような気がしています。