[タイトル変更、字句追加:16.58][説明追加:17.35]

屋敷構えは新たな採集を続行中。

今回は、日本のどこの農村集落にも必ずある神社、その鳥居について。

「鳥居」は神社のシンボルとして地形図上のマークにもなっているが、基本は「門構え」、神社の境内への正式な入口。

日本の神社は、ほとんど境内を区切る囲い、塀、柵がない。伊勢神宮などは珍しい方と言ってよいのではないか。しかし、かならず「門」だけはある。つまり「鳥居」である。

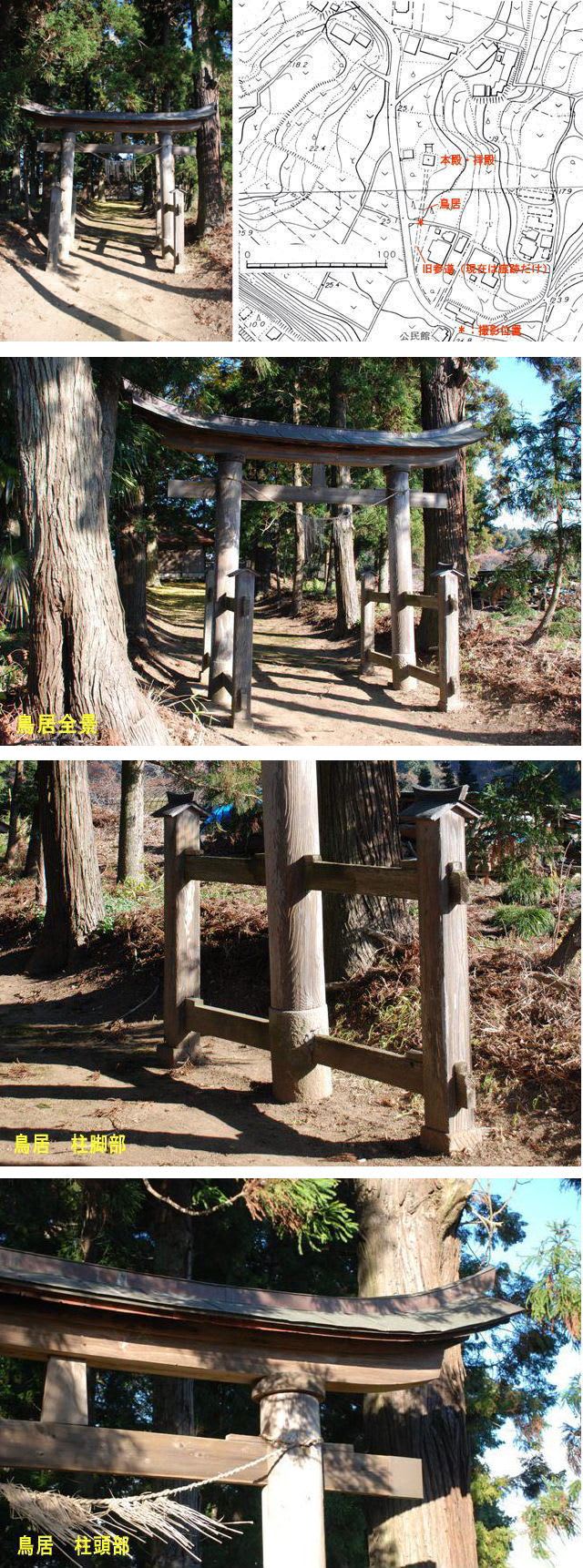

上掲の例は、先回紹介した台地下:水田際の屋敷構えのある集落の鎮守で、台地上の大きな貝塚の上に建てられていて、主要道から斜めに入る参道と鳥居、本殿と拝殿からなる(道から斜めに参道を設ける神社は、茨城県南、県西の集落の鎮守でよく見かける)。

本殿は江戸期のもので、関東平野各地に見られる神社同様、精緻な彫刻が施され、はなやかに着彩されているが(もちろん、色は褪せている)、覆屋があるため、隙間から垣間見るだけ。

「鳥居」の建設年代は詳らかではないが、少なくとも当初の形を踏襲しているのではないか(礎石の様子からの判断)。均整のとれた恰好のよい鳥居である。

註 近くの谷地田には、古代、海が入り込んでいたと考えられており、

周辺の丘陵には、貝塚や縄文期の住居址、古墳が数多く遺っている。

この神社は、この地域有数の貝塚の上にあり、今でも沢山の貝殻片を

周辺で見ることができる。

さて、「鳥居」。最も原始的な場合には、柱は掘立であろう。柱が倒れる気遣いは不要で、笠木を取付けてできる「門構え」(コの字形)も、簡単には変形しない。だから、笠木の取付けも簡単でよい。

しかし、掘立では、柱脚の地面に接するあたりが簡単に腐る(地中部は腐りにくい)。だから、掘立方式は礎石の上に柱を立てる方式に変る。

しかし、そうなると柱は自立できない。先ず柱を立たせる工夫が必要になる。

最も簡単な方法は、脚部を地面に固定した「斜め材」で柱を支える方法。柱の四方に設ければ各方向とも変形は止められるから、笠木の取付けも簡単。しかし、通路側にとびだす支えが邪魔になる。

笠木を柱に頑丈に取付けることができれば、通路側の支えを除いた三本の支えで、理屈の上では、門型を保つことができる。その際、笠木の取付け方がポイントになる。取付けが簡単だと、柱を門型の内側へ向けて押すと、笠木ははずれ、内側に支えがないから、柱は倒れる。

しかし、柱と笠木を頑丈に留め、しかも制作が容易な仕口はない。

では、門型に直交する方向(つまり進行方向)に押すとどうなるか。

押すと、手前の斜め材は地面から抜けようとし、奥の斜め材は地面にめり込もうとする。「筋かい」に生じるのと同じ現象。

抜け方(めり込み方)の程度は、斜め材の地面との角度で異なり、角度が急な場合ほど簡単に抜ける。緩ければ緩いほど抜けにくい。しかしそれでは門の体裁を損なう。

註 屋内の体操競技で使う「鉄棒」は、走行方向の手前と奥の二方向に、

床面と約45度の角度でロープで引張り固定している。

おそらく最初は、簡単な斜め材の補強を施したに違いあるまい。なぜなら、それは今でも行う一番簡単な方法だからだ。

しかし、その体験から、押せば斜め材が容易に抜けてしまうことを知ったはずだ。

そこで考え出されたのが、現在の鳥居に見られる方法。

鳥居の方法の着目点は二つ。

一つは、礎石上の柱が進行方向に転倒することを防ぐ方法として採られている「前後二本の控柱と主柱を二段の貫で縫う」方法。柱は控柱を含め、礎石の上に据えるだけ(鳥居全景と柱脚部の写真参照)。

これを進行方向に押すと(あるいは引くと)、どうなるか。

全体が進行方向に倒れるには、二本の控柱と二段の貫で形づくられた扁平な長方形が、そのままの形で、奥の控柱の脚部:礎石との接点を基点として転倒する(手前の控柱が浮き上がる)必要があるが、長方形の中央には主柱も組まれているから、総重量が重く、容易なことではない(総重量が転倒に対して抵抗していると考えてよい)。控柱の脚部は、石の上に置くだけで十分。

控柱の脚部から斜め材で支えた場合には、斜め材は簡単に礎石から離れてしまうだろう(たとえ、45度であっても)。押す力が、もろに斜め材を引抜く力になってしまうからだ。そうならないためには、斜め材の脚部を礎石に(地面に)しっかりと固定しなければならない(柱脚の緊結)。

着目点の二つ目は、笠木の下に設けられた横木。これも貫で、柱に対して、楔を打って固める。

これによって、二本の柱は、一本の笠木だけの場合に比べ、より強くつながり、しっかりとした、簡単には変形しない門型を構成することになる。

なお、中央の束に見える材は、とりたてて変形に抗する役を担っているわけではないだろう。多くの場合、ここに「額」などが掲げられる。

そして、柱頭と笠木の接点:仕口は、簡単な「ほぞ差し」で済む。横木:貫がなければ、「ほぞ差し」では容易に変形、破損する。

この方法の原理は、商家や農家で使われてきた差鴨居の考え方にほかならない。

註 笠木には、全長にわたり、小屋根が付けられていて、

意匠上、重要な役をはたしている。

これらの工作は、制作にあたっても、とりたてて難しいところはない。つまり、簡単な方法で、頑強な構築物をつくることができるのである。

近世までに体系化した日本の建築技術の基本原理が、この鳥居をつくる技術に象徴的、しかも単純明快に示されている、と言ってよい。

註 最近つくられる鳥居は、形式だけが先行していて、

この基本原理を見るには不向きな例が多い。

なお、上掲の鳥居では、柱の礎石が普通とはかなり異なり、いわば柱型をしている。暗い時に見ると、掘立柱のようだ(柱脚部の写真参照)。

なお、石と柱は、石に「ダボ孔」を彫り、主柱のダボを納めているものと考えられる。[説明追加]

控柱をつなぐ下段の貫は、この柱様の礎石をも貫いている。ただ、貫は、石の部分を貫通するだけで楔はない。楔は木材同士の間で役にたつことを知っていたのだろう。

柱頭は、直接笠木を受けず、皿状の材を介している。これは「斗(ます)」と考えればよく、したがって、仕口は「ダボ」だろう(柱頭部の写真参照)。

註 地図は当地域の都市計画図1/2500より