[文言改訂 10日 9.04][図版、説明追加 10日 12.15][図版再更改 10日 17.55]

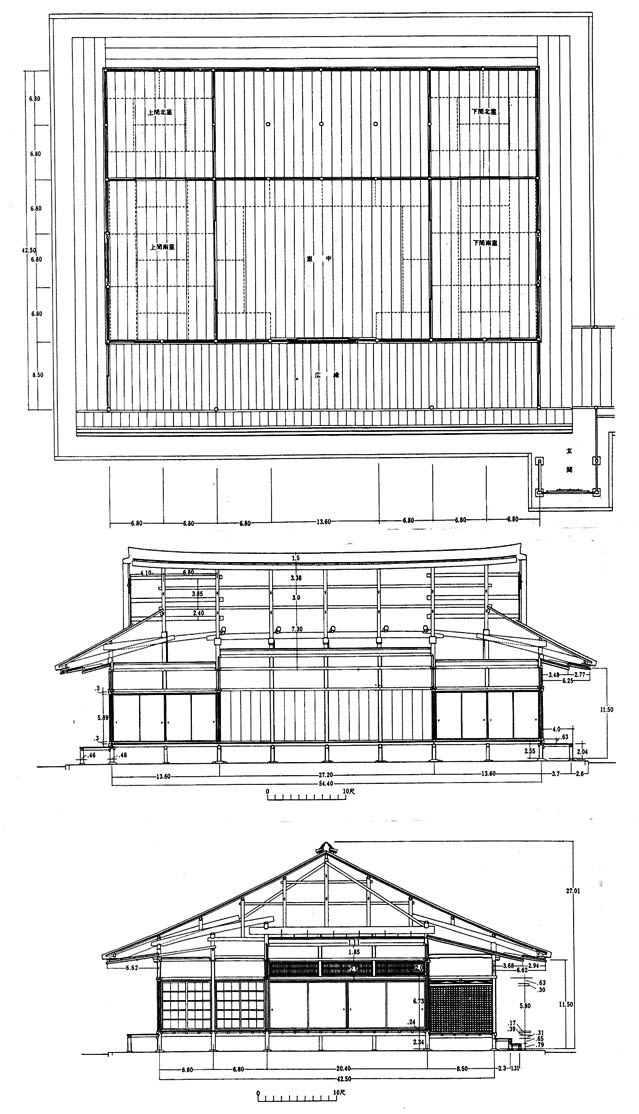

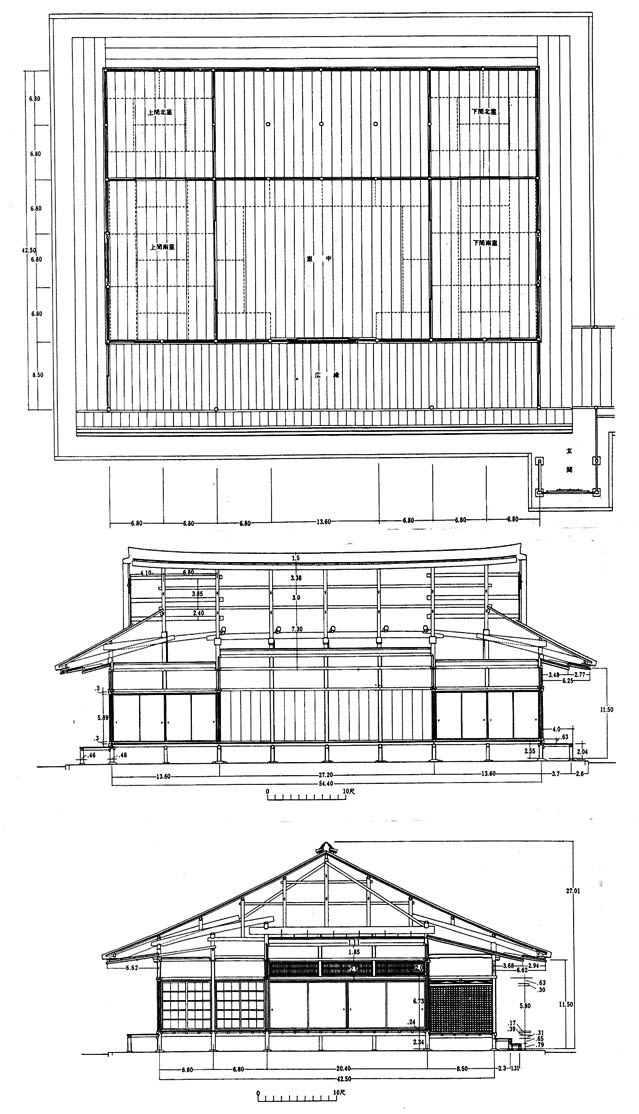

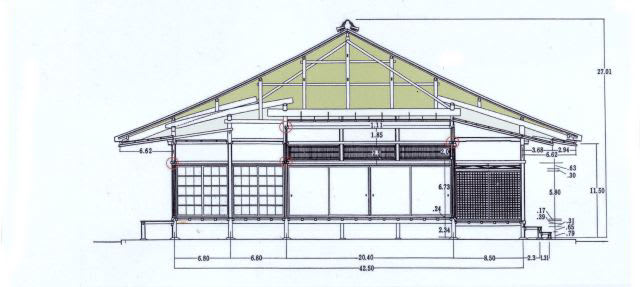

上の図は、室町時代、1428年頃の建立とされる京都・東福寺の塔頭「龍吟庵方丈」の建設当初の姿に復元された平面図と断面図(上が桁行、下が梁行)です。

もちろん「礎石建て」です。

柱間基準寸法は、6尺8寸、広縁の奥行:幅だけ8尺5寸あります。

柱は、広縁の外側の柱以外は、仕上りで4寸8分角の大面取りです。

断面図で軒を支えている斜めの材は「桔木(はねぎ)」です。

早くは奈良時代末、一般には平安時代に始まった屋根を二重にしてできる屋根裏(天井裏)に仕込んで深い軒をつくる工夫(これによって古代以来の「斗栱」が不要になった)。

軸組部:柱と梁・桁でつくる屋根の下の直方体部分:には「足固め兼大引」、「貫」(内法貫など)が入れられています。

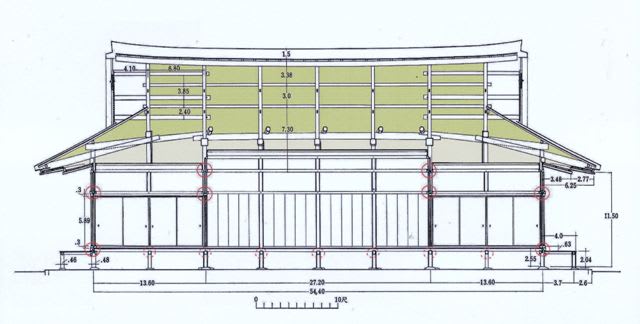

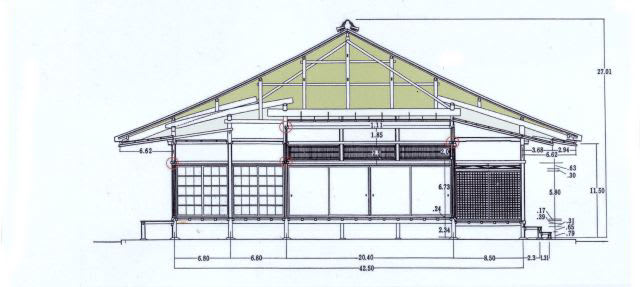

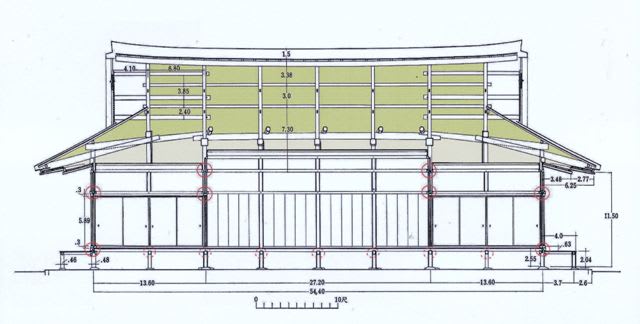

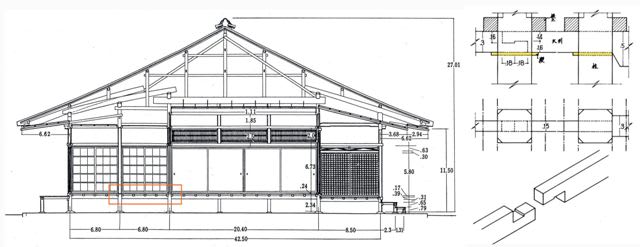

上の断面図では分りにくいので、新たな図版を追加します。上が「桁行」、下が「梁行」。

色塗りをしたところが屋根裏(小屋裏)、実線の赤丸は「貫」の位置、破線の赤丸は「大引兼足固め」です(桁行断面図の床下にあります)。[図版、説明追加 10日 12.15][図版再更改 10日 17.55]

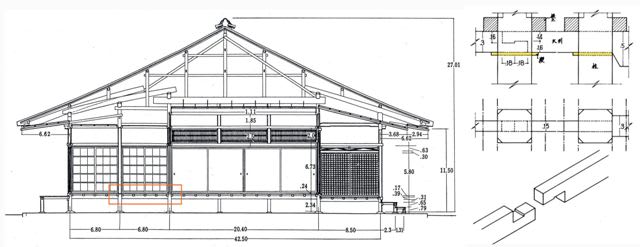

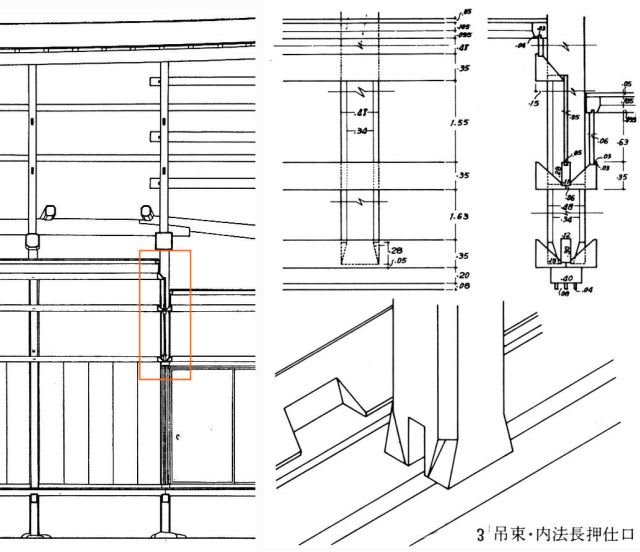

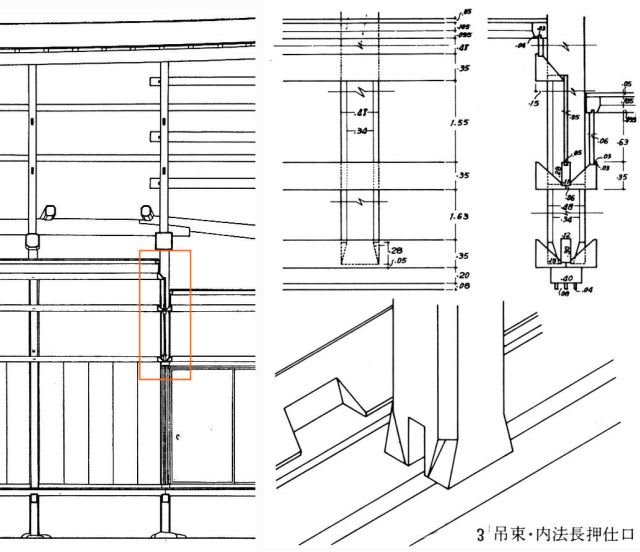

次の図は、「足固め兼大引」の詳細と「貫」の詳細図です。いずれも赤枠内の詳細。

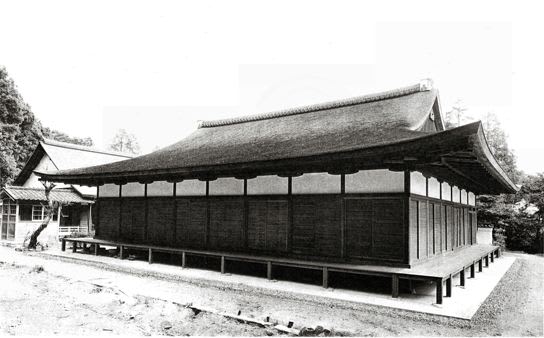

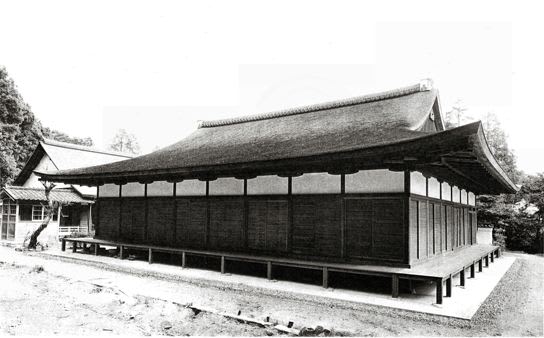

下の写真は、こういうつくりかたでつくった建物の外観です。

はじめに西南から見た全景。1970年に行われた修理工事の竣工写真。

なお、一般図と写真は「重要文化財龍吟庵方丈修理工事報告書」から、

詳細図は「文化財建造物伝統技法集成」からの転載です。

次は北側(背面)全景。これも竣工写真。

これで分るように、四周には、鴨居上の小壁以外には壁はまったくありません。すべて建具が入っています。

中もほんの一部を除き、間仕切はすべて建具(前回の平面図参照)。小壁部は欄間の箇所もあります。

なお、小壁部分の壁内にあるのは竹小舞だけです(詳細図参照)。

そして次は、建物の南面にある「広縁」の写真。

この建物は、柱間の基準寸法が6尺8寸、この広縁の幅だけは8尺5寸。

平面図でも分りますが、あるべき柱が、中央部で2本、両端では1本ずつ抜いてあります。柱は、ひとまわり太くしていますが、それでも今では考えられないこと。しかし、平気なのです。

次は、修理に入る前の南面の写真。建立後約550年経った姿です。

玄関部が傾いていますが、本体は軒先が暴れている程度で、大きく傾いたりはしていません。柱をとばした広縁の部分にも変容は見られません。

「龍吟庵方丈」が建立後たどった歴史を簡単に見ますと、「東福寺」は禅宗寺院で(京都五山の一)、はじめのうちは禅宗が武家に受け容れられたために権勢を誇りますが、「応仁の乱」後、急速に窮乏し、「方丈」のみを残し、他の堂塔は身売りをしています。

残った「方丈」は、江戸時代に数回改造修理が行なわれ、幕末1816年に、「杮葺き(こけらぶき)」が「瓦葺き」に替えられています(修理前の写真は「瓦葺き」です)。

いずれの改造修理も、当初の建物を消滅させるような類の工事ではなく、それゆえその後1940年代になって、現存最古の塔頭・方丈建築として注目されるようになり、第二次大戦後重要文化財に指定され、1970年に当初の姿に復元されました。

現在、木造建築は、その構造が、すべからく「耐震」で云々されます。

そこで、ざっと、建立後、修理時の1970年までの間、この建物が遭遇したであろう地震を、理科年表で調べてみたところ、M6以上の地震の記録が23回ほどあります。しかし、この建物が、震災にあったという記録はありません。

では、現在の木造理論では容認されない「いわば、骨だけ」の建物が、いったいなぜ550年以上健在だったのでしょうか。

健在だ、という「事実」は事実です。

このブログを読んでくださっている方がたも、建築構造力学の知見など、一切の先入観を棄てて、みんなで、その理由を探求してみませんか。[文言改訂10日 9.04]

それはすなわち、当時の工人たちの、近代的学問:構造力学などとは縁のなかった工人たちの、「知恵」に迫る道でもある、と私は思っています。

なんとかたどりついた私のおぼろげなる「答」は、いずれ書くつもりです。

上の図は、室町時代、1428年頃の建立とされる京都・東福寺の塔頭「龍吟庵方丈」の建設当初の姿に復元された平面図と断面図(上が桁行、下が梁行)です。

もちろん「礎石建て」です。

柱間基準寸法は、6尺8寸、広縁の奥行:幅だけ8尺5寸あります。

柱は、広縁の外側の柱以外は、仕上りで4寸8分角の大面取りです。

断面図で軒を支えている斜めの材は「桔木(はねぎ)」です。

早くは奈良時代末、一般には平安時代に始まった屋根を二重にしてできる屋根裏(天井裏)に仕込んで深い軒をつくる工夫(これによって古代以来の「斗栱」が不要になった)。

軸組部:柱と梁・桁でつくる屋根の下の直方体部分:には「足固め兼大引」、「貫」(内法貫など)が入れられています。

上の断面図では分りにくいので、新たな図版を追加します。上が「桁行」、下が「梁行」。

色塗りをしたところが屋根裏(小屋裏)、実線の赤丸は「貫」の位置、破線の赤丸は「大引兼足固め」です(桁行断面図の床下にあります)。[図版、説明追加 10日 12.15][図版再更改 10日 17.55]

次の図は、「足固め兼大引」の詳細と「貫」の詳細図です。いずれも赤枠内の詳細。

下の写真は、こういうつくりかたでつくった建物の外観です。

はじめに西南から見た全景。1970年に行われた修理工事の竣工写真。

なお、一般図と写真は「重要文化財龍吟庵方丈修理工事報告書」から、

詳細図は「文化財建造物伝統技法集成」からの転載です。

次は北側(背面)全景。これも竣工写真。

これで分るように、四周には、鴨居上の小壁以外には壁はまったくありません。すべて建具が入っています。

中もほんの一部を除き、間仕切はすべて建具(前回の平面図参照)。小壁部は欄間の箇所もあります。

なお、小壁部分の壁内にあるのは竹小舞だけです(詳細図参照)。

そして次は、建物の南面にある「広縁」の写真。

この建物は、柱間の基準寸法が6尺8寸、この広縁の幅だけは8尺5寸。

平面図でも分りますが、あるべき柱が、中央部で2本、両端では1本ずつ抜いてあります。柱は、ひとまわり太くしていますが、それでも今では考えられないこと。しかし、平気なのです。

次は、修理に入る前の南面の写真。建立後約550年経った姿です。

玄関部が傾いていますが、本体は軒先が暴れている程度で、大きく傾いたりはしていません。柱をとばした広縁の部分にも変容は見られません。

「龍吟庵方丈」が建立後たどった歴史を簡単に見ますと、「東福寺」は禅宗寺院で(京都五山の一)、はじめのうちは禅宗が武家に受け容れられたために権勢を誇りますが、「応仁の乱」後、急速に窮乏し、「方丈」のみを残し、他の堂塔は身売りをしています。

残った「方丈」は、江戸時代に数回改造修理が行なわれ、幕末1816年に、「杮葺き(こけらぶき)」が「瓦葺き」に替えられています(修理前の写真は「瓦葺き」です)。

いずれの改造修理も、当初の建物を消滅させるような類の工事ではなく、それゆえその後1940年代になって、現存最古の塔頭・方丈建築として注目されるようになり、第二次大戦後重要文化財に指定され、1970年に当初の姿に復元されました。

現在、木造建築は、その構造が、すべからく「耐震」で云々されます。

そこで、ざっと、建立後、修理時の1970年までの間、この建物が遭遇したであろう地震を、理科年表で調べてみたところ、M6以上の地震の記録が23回ほどあります。しかし、この建物が、震災にあったという記録はありません。

では、現在の木造理論では容認されない「いわば、骨だけ」の建物が、いったいなぜ550年以上健在だったのでしょうか。

健在だ、という「事実」は事実です。

このブログを読んでくださっている方がたも、建築構造力学の知見など、一切の先入観を棄てて、みんなで、その理由を探求してみませんか。[文言改訂10日 9.04]

それはすなわち、当時の工人たちの、近代的学問:構造力学などとは縁のなかった工人たちの、「知恵」に迫る道でもある、と私は思っています。

なんとかたどりついた私のおぼろげなる「答」は、いずれ書くつもりです。

しかしその裏に近い「ある種の壁だらけの建物がそんなにもたない」こと:

ある種の高気密住宅なるものがその壁の構造から壁や柱を腐朽させたりシロアリを呼び込んだりしたという話は聞きます。巷で言う「200年住宅」は200年持たないでしょう。これも「欺瞞と作為」でしょうか。

このコメントを書いている日の前日に仕事で福島県白河市表郷に行き、表郷民族資料館なる茅葺民家を目にしました。存在すら知りませんでしたが、偶然生じた待ち時間に目の前にありました。偶然この建物を見ることをできた喜びが、久しぶりにコメントをつけさせていただく勇気を生んでいる感じです。この建物は250年以上前に建てられたものを移築したものだそうです。梁や桁が何段にも重ねられた部分があったこと、上屋と下屋をつなぐ短い梁に根曲がりのものを使っているのが印象的でした。5分程度しか見れなかったのが残念でした。

かつての大工さんたちは目の前にある優れたものを手本にしながら時に工夫を加えて建物を建てたのだと思います。目の前にある建物を手本につくればそれは自然と土地特有の問題に対応するものが出来上がっていくようにも思います。風の強弱、雪の多少、地震の揺れ方等などにも地域特有の処し方があることでしょう。

現在巷で言われている「200年住宅」が本当に200年後に健在かどうかを確認する術を持たぬ我々が真の200年住宅を作るのならば最高の手本は「机上の空論」ではなく「地上の正論」現在健在の「200年以上住宅」だと思います。

まだ「机上の空論」である自分の予想を実験してみたら異なる結果が出たとしてもその原因を追求するのが「科学的」態度だと考えますが、大金かけて実験しても「倒壊した原因は断言できない」のは目の前にあるものに学ぼうとする姿勢がないからでしょうか。自分でやった実験すら都合の悪いことは認めたくないのだろとしか思えません。

巷で言う長寿命住宅、「長寿命とは何を言うのか」、それを曖昧にしたままの《論》から始まっています。

「《耐震》診断・《耐震》補強」と同じで、「霊感《商法》」である、と私は思っています。

「おぼろげなる答」、基本的には「一体化・立体化」です。それをどうやって実現するか、しているか、という点に、当時の工人の知恵を見つけたように思っています。

今後もよろしくお読みください。