[文言追加 5日 7.10][文言、註記追加 5日 7.33][文言追加 5日 7.37][文言追加 5日 7.43]

[文言・註記追加 5日 17.28][文言改訂 5日 17.32][註記追加 5日 19.03]

たとえば、数百年いや数千年もの間、幾多の天変地異に遭いつつも生き永らえてきた生物がいたことが分ったとしたら、人はどのように対応するでしょうか。

いわゆる「進化論」は、そういう「事実」に当面したときに生まれた「理論」だったと思います。

註 「進化」という語は、誤解を生むので、私は使いたくはありません。

「進化」「発展」という語は先験的に「評価」が入ってしまうからです。

あえて言えば「展開」というぐらいが適切なのではないでしょうか。

evolution の語の原義も、「展開」のはずではなかったかと思います。

おそらく、そういう「事実」に当面したとき、人は驚愕し、どうしてだ、なぜなのだ、と思うのが普通でしょう。決して、その「事実」が存在しなかった、として扱うことはないはずです。

ところが、こと日本の建物づくりの場面では、そうではなかったのです。

建物の場合には、数千年もの間という例は存在しませんが、数百年生き永らえてきた事例はかなりの数あります。

たとえば、東大寺・南大門は、ほぼ創建のままの材料で、800年を越える期間健在です。400年、500年という建物も珍しくありません。

では、建築の世界では、そういう事例に当面したとき、それに対して、人はどのように反応してきたでしょうか。

「人」と言っても、多様です。

かつて「普通の」人びとは、そういう事例に会えば、そこから「長寿」のコツを学ぼうとしました。

そして、そういう「普通の」人びとの「感覚」「感性」が疎んじられることもありませんでした。

なぜなら、人びとは、すべからく、先ず「普通の」人だったからです。

江戸時代には、他よりも「抜きんでた」人が多数輩出していますが、私の知る限り、誰一人として、抜きんでているがゆえに「普通の」人びとを疎んじたり、見下したりした人はおりません。と言うより、だからこそ、「普通の」人びとから「抜きんでている」と認められたのです。

もちろん、「普通の」人とは別に、特定の「評価する人」や「評価・認定機関」があったわけでもありません。

ところが、いわゆる「近代」になってからというもの(つまり、明治以降ですが)、話がおかしくなります。「人の上に人をつくる」ための「画策」が、ときの政府により、為されるようになってしまったのです。

「天は、人の上に人をつくらず」という「名言」は有名です。これは、「人は、人の上に人をつくらず」と言っていないところがミソ。それゆえ、以来およそ1世紀半、「人の上に人をつくる」世の中になってしまったのは紛れもない事実です。

そして、「人の上に立つ」と「自認する」人たちは(これがいわゆる「学者・研究者」「有識者」なのですが)、数百年生き永らえてきた事例が多数あるにもかかわらず、見ようともせず、見ても驚愕もせず、どうしてだ、なぜなのだ、とも思わず、端的に言えば、見ても見ぬふりをして済ましてきてしまったのです。そんなものは「存在」して欲しくなかったのでしょうね。[文言追加 5日 7.10]

ところが、いかに強く「人の上に立つ」と自認したところで、「普通の」人びと、「普通の」人びとの「感性」「感覚」を完全に抹殺することはできませんから、その「普通の」人びとの「感性」「感覚」が、鬱勃と陽の目を浴びるようになってきた昨今では、「最新の科学的理論でつくられたものでないから扱えない」と広言してきた「人の上に立つ」と「自認する」人たちまで、自らの「最新の科学的理論」の「延命」をかけて、「事実」を「理論」に合うように「捻じ曲げて理解しよう」とする「偉大な試み」に懸命になっています。

以前にも触れましたが(下註)、今、文化財建造物に於いても、「耐震補強」の「大義名分」の下で、2×4(ツーバイフォー:枠組工法)化が進んでいるのだそうです。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/46f7af2ac0209504ca429d24eac67c9f

ここには、後で載せる古井家の図が載っています。今回の図は、その一部です。

ついでに、この記事もお読みいただければ幸いです。[註記追加 5日 19.03]

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/fe7d7978b5995b3f4280d4d999488f47

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/35246bc9744ecd5c97dceb6e6a97c304

これは、百年はおろか場合によれば数百年以上も健在だったという「事実」よりも、《科学的理論》の方に「価値」を認める、という《考え方》。

私は、「事実」の方を採ります。なぜなら、それを採る方が「科学的」対応と思うからです。

その建物がなぜ永らく健在であったかを何一つ説明できない《理論》に、どうして依拠・依存してものごとを考えようとするのでしょう?そのどこが「科学的」なのでしょう?

「文化財建造物」にかかわる「文化庁」は「文部科学省」の内局です。このような対応は、文部「科学」の名に恥じることだ、と「文部科学省」の方がたは誰も思わないのでしょうか。[文言、註記追加 5日 7.33]

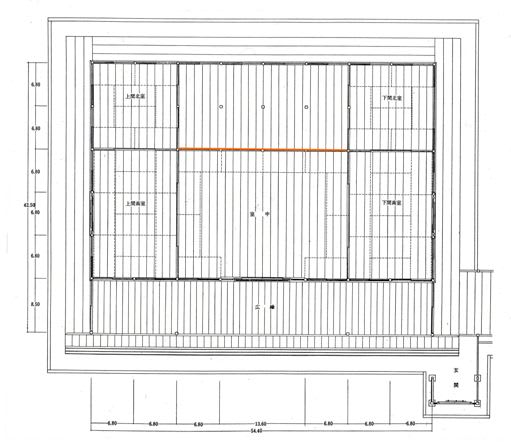

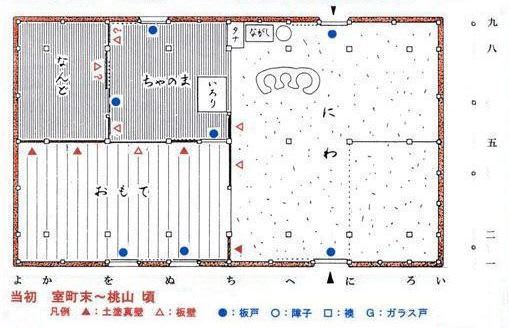

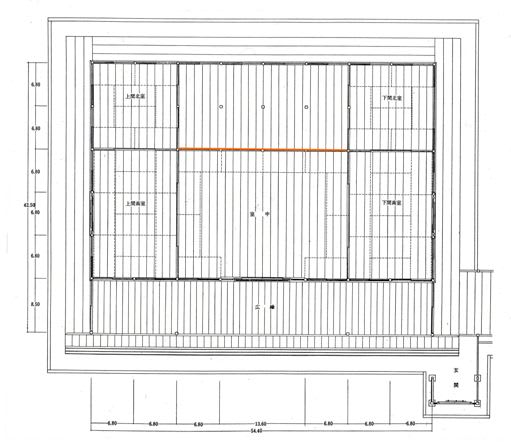

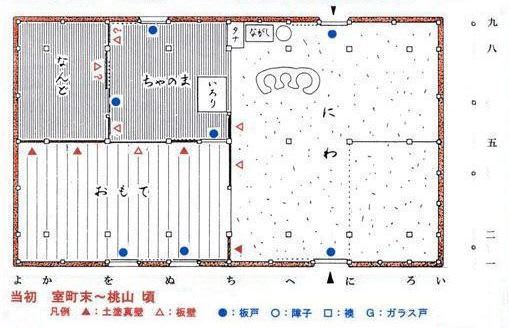

次に掲げる図は、一つは室町時代、1428年(応永3年)頃に建てられた京都の東福寺にある「竜吟庵(りょうぎんあん)方丈」、もう一つは同じ室町時代の後期に建てられた住居:兵庫県にある「古井家」の復元平面図です。いずれも以前に紹介しています。

下は「龍吟庵 方丈」 平面図

赤線部分は板張りの真壁、その他の外壁、間仕切は、すべて開口装置、つまり、建具が入っています。[文言追加 5日 7.43]

この建物は、1間=6尺8寸で計画されています。

次は「古井家」 平面図

四周(赤く色を付けた部分)は、ほぼ全面「土塗の大壁」です。

その他の壁、開口の様子は凡例を参照してください(障子や襖などは、江戸期以降の改造で、ガラス戸は、明治以降の改造で使われ、したがってこの図には該当箇所はありません)。[文言追加 5日 7.37]

この建物は、長手:桁行方向は1間=約6尺5寸、短手:梁行方向は1間=約6尺9寸で計画。

何度も改造されていましたが、当初の姿に復元されています。この図は復元平面図です。

「龍吟庵方丈」は平屋の建物です。すでに、竣工以来580年余経過しています。

もちろん何度かの修繕は行なわれています。最近の修理は、1970年、昭和45年から行なわれています。重要文化財に指定されたことにともなうもの。修理前の状況の写真がありますが、大きく傾いたりしているわけではありません。

「古井家」も、400~500年は経過しています。

1970年頃、これも重要文化財指定にともなう解体修理工事が行われました。

この建物も、竣工以来、何度かの改造・改修が行なわれています。

修理前の状況の写真がありますが、この建物も、これまた、不陸などはあるものの、倒壊に至るほどにはなっていません。

もちろん、この2例とも、礎石建て(石場建て)です。つまり、礎石の上に置いてあるだけ。

今の木造建築を見慣れてしまった人は、あるいは、奨められてきた木造建築のつくりかたを信じている人は、「龍吟庵 方丈」はまったく理解できない、不可解でしょうし、一方、「古井家」は長持ちして当然だ、と思うでしょう。

その「判断」は、多分、「壁」の有無、あるいは「壁」の「量」を見てのものと思われます。

実際、今、「わが家の耐震診断」で「簡易判断」をしても、「壁」の量だけみれば、「龍吟庵 方丈」は不可、「古井家」は可となるでしょう(礎石建てですから、その点は両方とも不可ですが・・・)。

しかし、詳しく見ると、「古井家」の壁は、「耐震診断」のいう「耐力壁」にはなりません。

なぜなら、「古井家」は、「上屋+下屋」の典型的なつくりです。

しかし、寺院建築では「下屋」は「上屋」と「繋梁」で結ばれていますが、「古井家」の場合、「上屋」と「下屋」の繋ぎは、丈約11cm×幅約5cmの細い内法レベルの「内法貫」と床レベルの「足固貫」だけです。しかも、すべての柱通りに入っているわけではない。

註 もう少し正確に言えば、垂木に相当する竹が、上屋の桁から下屋の桁に架かっています。

上屋は折置組、柱・梁・柱で逆コの字型をつくり、それを横並びした上、

柱上に長手に桁を架ける方式。[文言・註記追加 5日 17.28]

ということは、簡単に言ってしまえば、「下屋」は「上屋」とは、いわば独立していると言えるのです。

仮に地震があったとすると、分厚い壁に囲まれた「下屋」と「上屋」は、まったく別の動きをするのは明らかです。ということは、この壁は上屋に対する「耐力壁」にはならないのです。[文言改訂 5日 17.32]

第一、この四周の壁は、修理時には、すべて改造されてなくなっていました。開口部になっていたのです。このような改造は、江戸時代からすでに行なわれています。

このことは、「壁」が、「架構を維持するための必需品」ではなかった、という事実の明白な証拠なのです。どうしても必要なものならば、撤去するはずがない。

では、龍吟庵 方丈はどうしてくれる!

「今の理論では分らない」と言って済ませますか?

こういう建物が健在であることの理由を示せないならば、そういう「理論」は「理論」ではない、と言って言い過ぎでしょうか?

そういうわけで、「壁」は、日本の建物づくりでは、きわめて自由な「存在」であった、ということを、その点に絞って、事例で紹介してゆきたい、そう考えています。

先ずは、何の先入観も持たず、今まで身に付けてしまった「理論」も棚上げにして、虚心坦懐に、「事実」に対面しましょう。

そこから evolution は始まるのではないでしょうか。

註 なお、いわゆる「学者・研究者」たちが「腐心」してつくってきた構造理論が、

どのような経緯・過程を経て生まれたのかについて、

論文等を精査して紹介されているブログがあります(下記)。

是非、ご覧ください。「人の上に立つ」ことだけを欲する人たちの「精神」がよく分ります。

そして、もちろん、そういう人たちばかりではないことも。しかし、常に「少数派」であることも・・・・。

http://kubo-design.at.webry.info/201006/article_2.html

[文言・註記追加 5日 17.28][文言改訂 5日 17.32][註記追加 5日 19.03]

たとえば、数百年いや数千年もの間、幾多の天変地異に遭いつつも生き永らえてきた生物がいたことが分ったとしたら、人はどのように対応するでしょうか。

いわゆる「進化論」は、そういう「事実」に当面したときに生まれた「理論」だったと思います。

註 「進化」という語は、誤解を生むので、私は使いたくはありません。

「進化」「発展」という語は先験的に「評価」が入ってしまうからです。

あえて言えば「展開」というぐらいが適切なのではないでしょうか。

evolution の語の原義も、「展開」のはずではなかったかと思います。

おそらく、そういう「事実」に当面したとき、人は驚愕し、どうしてだ、なぜなのだ、と思うのが普通でしょう。決して、その「事実」が存在しなかった、として扱うことはないはずです。

ところが、こと日本の建物づくりの場面では、そうではなかったのです。

建物の場合には、数千年もの間という例は存在しませんが、数百年生き永らえてきた事例はかなりの数あります。

たとえば、東大寺・南大門は、ほぼ創建のままの材料で、800年を越える期間健在です。400年、500年という建物も珍しくありません。

では、建築の世界では、そういう事例に当面したとき、それに対して、人はどのように反応してきたでしょうか。

「人」と言っても、多様です。

かつて「普通の」人びとは、そういう事例に会えば、そこから「長寿」のコツを学ぼうとしました。

そして、そういう「普通の」人びとの「感覚」「感性」が疎んじられることもありませんでした。

なぜなら、人びとは、すべからく、先ず「普通の」人だったからです。

江戸時代には、他よりも「抜きんでた」人が多数輩出していますが、私の知る限り、誰一人として、抜きんでているがゆえに「普通の」人びとを疎んじたり、見下したりした人はおりません。と言うより、だからこそ、「普通の」人びとから「抜きんでている」と認められたのです。

もちろん、「普通の」人とは別に、特定の「評価する人」や「評価・認定機関」があったわけでもありません。

ところが、いわゆる「近代」になってからというもの(つまり、明治以降ですが)、話がおかしくなります。「人の上に人をつくる」ための「画策」が、ときの政府により、為されるようになってしまったのです。

「天は、人の上に人をつくらず」という「名言」は有名です。これは、「人は、人の上に人をつくらず」と言っていないところがミソ。それゆえ、以来およそ1世紀半、「人の上に人をつくる」世の中になってしまったのは紛れもない事実です。

そして、「人の上に立つ」と「自認する」人たちは(これがいわゆる「学者・研究者」「有識者」なのですが)、数百年生き永らえてきた事例が多数あるにもかかわらず、見ようともせず、見ても驚愕もせず、どうしてだ、なぜなのだ、とも思わず、端的に言えば、見ても見ぬふりをして済ましてきてしまったのです。そんなものは「存在」して欲しくなかったのでしょうね。[文言追加 5日 7.10]

ところが、いかに強く「人の上に立つ」と自認したところで、「普通の」人びと、「普通の」人びとの「感性」「感覚」を完全に抹殺することはできませんから、その「普通の」人びとの「感性」「感覚」が、鬱勃と陽の目を浴びるようになってきた昨今では、「最新の科学的理論でつくられたものでないから扱えない」と広言してきた「人の上に立つ」と「自認する」人たちまで、自らの「最新の科学的理論」の「延命」をかけて、「事実」を「理論」に合うように「捻じ曲げて理解しよう」とする「偉大な試み」に懸命になっています。

以前にも触れましたが(下註)、今、文化財建造物に於いても、「耐震補強」の「大義名分」の下で、2×4(ツーバイフォー:枠組工法)化が進んでいるのだそうです。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/46f7af2ac0209504ca429d24eac67c9f

ここには、後で載せる古井家の図が載っています。今回の図は、その一部です。

ついでに、この記事もお読みいただければ幸いです。[註記追加 5日 19.03]

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/fe7d7978b5995b3f4280d4d999488f47

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/35246bc9744ecd5c97dceb6e6a97c304

これは、百年はおろか場合によれば数百年以上も健在だったという「事実」よりも、《科学的理論》の方に「価値」を認める、という《考え方》。

私は、「事実」の方を採ります。なぜなら、それを採る方が「科学的」対応と思うからです。

その建物がなぜ永らく健在であったかを何一つ説明できない《理論》に、どうして依拠・依存してものごとを考えようとするのでしょう?そのどこが「科学的」なのでしょう?

「文化財建造物」にかかわる「文化庁」は「文部科学省」の内局です。このような対応は、文部「科学」の名に恥じることだ、と「文部科学省」の方がたは誰も思わないのでしょうか。[文言、註記追加 5日 7.33]

次に掲げる図は、一つは室町時代、1428年(応永3年)頃に建てられた京都の東福寺にある「竜吟庵(りょうぎんあん)方丈」、もう一つは同じ室町時代の後期に建てられた住居:兵庫県にある「古井家」の復元平面図です。いずれも以前に紹介しています。

下は「龍吟庵 方丈」 平面図

赤線部分は板張りの真壁、その他の外壁、間仕切は、すべて開口装置、つまり、建具が入っています。[文言追加 5日 7.43]

この建物は、1間=6尺8寸で計画されています。

次は「古井家」 平面図

四周(赤く色を付けた部分)は、ほぼ全面「土塗の大壁」です。

その他の壁、開口の様子は凡例を参照してください(障子や襖などは、江戸期以降の改造で、ガラス戸は、明治以降の改造で使われ、したがってこの図には該当箇所はありません)。[文言追加 5日 7.37]

この建物は、長手:桁行方向は1間=約6尺5寸、短手:梁行方向は1間=約6尺9寸で計画。

何度も改造されていましたが、当初の姿に復元されています。この図は復元平面図です。

「龍吟庵方丈」は平屋の建物です。すでに、竣工以来580年余経過しています。

もちろん何度かの修繕は行なわれています。最近の修理は、1970年、昭和45年から行なわれています。重要文化財に指定されたことにともなうもの。修理前の状況の写真がありますが、大きく傾いたりしているわけではありません。

「古井家」も、400~500年は経過しています。

1970年頃、これも重要文化財指定にともなう解体修理工事が行われました。

この建物も、竣工以来、何度かの改造・改修が行なわれています。

修理前の状況の写真がありますが、この建物も、これまた、不陸などはあるものの、倒壊に至るほどにはなっていません。

もちろん、この2例とも、礎石建て(石場建て)です。つまり、礎石の上に置いてあるだけ。

今の木造建築を見慣れてしまった人は、あるいは、奨められてきた木造建築のつくりかたを信じている人は、「龍吟庵 方丈」はまったく理解できない、不可解でしょうし、一方、「古井家」は長持ちして当然だ、と思うでしょう。

その「判断」は、多分、「壁」の有無、あるいは「壁」の「量」を見てのものと思われます。

実際、今、「わが家の耐震診断」で「簡易判断」をしても、「壁」の量だけみれば、「龍吟庵 方丈」は不可、「古井家」は可となるでしょう(礎石建てですから、その点は両方とも不可ですが・・・)。

しかし、詳しく見ると、「古井家」の壁は、「耐震診断」のいう「耐力壁」にはなりません。

なぜなら、「古井家」は、「上屋+下屋」の典型的なつくりです。

しかし、寺院建築では「下屋」は「上屋」と「繋梁」で結ばれていますが、「古井家」の場合、「上屋」と「下屋」の繋ぎは、丈約11cm×幅約5cmの細い内法レベルの「内法貫」と床レベルの「足固貫」だけです。しかも、すべての柱通りに入っているわけではない。

註 もう少し正確に言えば、垂木に相当する竹が、上屋の桁から下屋の桁に架かっています。

上屋は折置組、柱・梁・柱で逆コの字型をつくり、それを横並びした上、

柱上に長手に桁を架ける方式。[文言・註記追加 5日 17.28]

ということは、簡単に言ってしまえば、「下屋」は「上屋」とは、いわば独立していると言えるのです。

仮に地震があったとすると、分厚い壁に囲まれた「下屋」と「上屋」は、まったく別の動きをするのは明らかです。ということは、この壁は上屋に対する「耐力壁」にはならないのです。[文言改訂 5日 17.32]

第一、この四周の壁は、修理時には、すべて改造されてなくなっていました。開口部になっていたのです。このような改造は、江戸時代からすでに行なわれています。

このことは、「壁」が、「架構を維持するための必需品」ではなかった、という事実の明白な証拠なのです。どうしても必要なものならば、撤去するはずがない。

では、龍吟庵 方丈はどうしてくれる!

「今の理論では分らない」と言って済ませますか?

こういう建物が健在であることの理由を示せないならば、そういう「理論」は「理論」ではない、と言って言い過ぎでしょうか?

そういうわけで、「壁」は、日本の建物づくりでは、きわめて自由な「存在」であった、ということを、その点に絞って、事例で紹介してゆきたい、そう考えています。

先ずは、何の先入観も持たず、今まで身に付けてしまった「理論」も棚上げにして、虚心坦懐に、「事実」に対面しましょう。

そこから evolution は始まるのではないでしょうか。

註 なお、いわゆる「学者・研究者」たちが「腐心」してつくってきた構造理論が、

どのような経緯・過程を経て生まれたのかについて、

論文等を精査して紹介されているブログがあります(下記)。

是非、ご覧ください。「人の上に立つ」ことだけを欲する人たちの「精神」がよく分ります。

そして、もちろん、そういう人たちばかりではないことも。しかし、常に「少数派」であることも・・・・。

http://kubo-design.at.webry.info/201006/article_2.html